淺談采動區抗變形框架橋的景觀設計

朱玉曉 賀創等

摘 要:鋼筋混凝土組合框架橋因結構剛度大、抗變形能力強,廣泛用于采動區橋梁的建設,但是框架橋結構粗笨、外形單調、整體缺乏變化,很難與周圍環境相適應。文章以淮南礦業集團潘北煤礦的泥河橋為研究背景,根據橋梁設計原則,從橋梁整體造型美化、局部功能修飾等探討框架橋的景觀設計。

關鍵詞:采動區;框架橋;組合箱體;景觀設計

我國許多資源型城市周邊埋藏著豐富的礦產資源,地下礦產的開采將引起地表移動大變形,形成開采沉陷區,極大影響區域內道路和橋梁工程的正常使用,甚至帶來安全隱患。理論研究和工程實踐均證明[1-2],組合框架橋是采動區地表移動大變形條件下首選的橋梁結構。組合框架橋縱橫向由多個獨立的鋼筋混凝土框架組成,根據需要,可以做成不同寬度和跨度的組合,框架之間設抗變形縫相連,這種結構具有抵抗地表大變形的能力,在礦區得到大量的使用。但是,框架橋結構粗獷、外形單調、色調灰暗、整體缺乏變化的特點,很難與周圍的環境相適應。為了進一步拓寬抗變形框架橋的應用范圍,在橋梁設計過程中,有必要進行橋梁的美化設計。文章以淮南礦業集團潘北煤礦的泥河橋為例,探討在滿足橋梁功能的前提下,如何進行整體造型美化和局部功能修飾。

1 橋梁概況

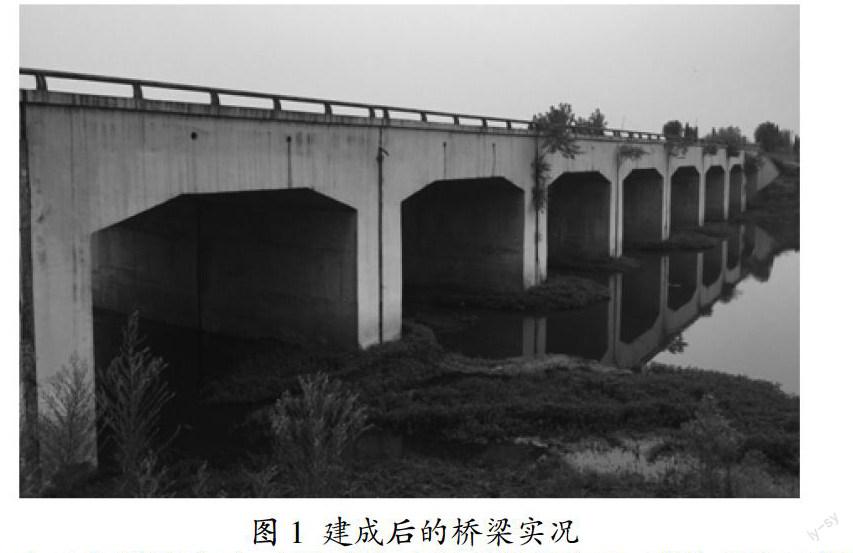

潘北煤礦隸屬于淮南礦業(集團)公司,是淮南礦業集團實施“建大礦、辦大電、做資本”發展戰略、打造大型煤電基地、建設億噸級生態礦區的組成部分。泥河橋位于潘北煤礦對外交通要道之上,擔負著礦井對外交通和地銷煤外運的重要任務。該橋是按地表下沉4.3m及其對應地表移動變形(曲率變形為0.06×10-3/m2,傾斜變形為11.3mm/m)設計的抗采動變形組合式鋼筋混凝土框架橋。橋體總長為96.2m,縱向由2排共18個抗變形鋼筋混凝土箱體組合而成,總寬為14.15(2×7+0.15)m,橋梁兩端各設2×2個箱體,尺寸均為10×7×8m(長×寬×高),中間2×5個箱體的尺寸均為11×7×10m,箱體間的縱、橫向變形縫寬度均為15cm。建成后的橋梁見圖1。

由于橋梁設計時,主要考慮功能和結構安全,致使建成后的橋梁在跨越河流時高高隆起,結構雖然對稱簡潔,但是外形單一、色調灰暗、結構粗笨,毫無美感,與周圍的田園環境格格不入。

2 景觀設計的原則

橋梁設計,既是一種工程設計,也是一種藝術。橋梁工程在滿足交通功能的前提下,應力求安全可靠、適用耐久、經濟合理、造型美觀、環境協調,以求達到最大的投資效益。現代橋梁的發展,對橋梁建筑藝術提出了更高的要求,即要將景觀設計理念溶于橋梁工程設計的全過程。拱橋是我國具有民族特色的傳統橋型,以其優美的曲線和剛勁有力的形態,加之其散發的人文情懷,一直備受人們的青睞[3]。因此,在組合箱體框架橋的設計過程中,若融入拱橋的美學思想及景觀設計理念,將大大提升抗變形框架橋的美感,擴大應用范圍。

3 抗變形框架橋的景觀設計

3.1 整體造型美化

橋身外觀采用拱型設計,以弧形設計元素及流線形線條,呈現出動態韻律的空間美感。突破了常規框架橋單一、沉悶的形式,將傳統元素運用現代手法重構,結合橋梁結構特點,從科技與美學角度出發,進行造型及空間層次的塑造。通過寓方于圓的結合,將橋型塊面與線條的穿插,銜接并貫穿于弧形跨越之間,形成通透明朗的空間氛圍,與周圍環境和諧統一,實現景觀和交通的有機結合。

同時,通過材質與肌理的對比與統一,以及色調的冷暖協調,使橋梁空間造型得到充分體現。橋身采用簡潔而精細的細條豎向排列的裝飾手法,材質可選用石材或鋁板,并可調整色彩,融明快單純于沉著統一的色調組合,使得整體造型開闊且充滿現代感。簡潔流暢的線條、精美靈動的造型,一系列設計元素體現出的律動感和時代感,給人以強烈的視覺美感,成為城市景觀一道亮麗的風景線。

3.2 局部功能修飾

在拱型兩端弧形轉角處,采用圓潤的流線結構,將弧形曲線與利落直線立體銜接,一方面側墻阻水有效降低;另一方面使視覺重心下移,整個橋體愈發顯得簡潔穩健。同時,多個拱型順勢陣列相連,造就了獨具特色的動感格調,外觀簡約大方、整潔明朗、兼容并蓄,具有裝飾性和實用性的雙重功效。

組合框架橋經過整體造型美化和局部功能修飾后(見圖2),線條簡潔流暢、造型飄逸靈動,實現了橋體與周圍環境的和諧統一。

4 結束語

文章進行的景觀設計,僅是結合拱橋對抗變形框架橋的外形、頂板、側墻端部等進行美化。具體到一座框架橋,還應結合橋梁規模、構造特點、所處環境等進行多樣的景觀設計。因為抗變形橋梁在運營過程中,還將繼續經歷大幅度的地表變形,故景觀設計應做好抗變形措施。

參考文獻

[1]于廣云,夏軍武,王東權.采動區鐵路橋沉陷加固治理[J].中國礦業大學學報,2004,33(1):59-61.

[2]夏軍武,于廣云,吳侃,等.采動區橋體可靠性分析及抗變形技術研究[J].煤炭學報,2005,30(1):17-21.

[3]賈艷敏,唐軍斌,于廣龍.園林中拱橋的景觀設計研究[J].橋梁建設,2013,43(1):94-94.

——《勢能》

——《光影律動》