海到無邊天作岸,山登絕頂我為峰

范為超

與殷教授的訪問約在10點,由于對長沙的路徑不熟悉,11點才匆匆趕到,到時,門已打開,輕叩,老人出現在了門口,一臉和善的笑意,如在他畫展上的偶遇一般,輕松隨性。

訪談前,我查閱了相關的資料,力求對老教授有詳盡的認識,作為湖南水彩的五老之一,老人對于湖南水彩的發展,乃至中國水彩的引入與推動,功不可沒。

老人侃侃而談,我放棄了最初的采訪提綱,靜靜地聆聽,希望從這些碎片中尋找老教授60年藝術生涯的點點滴滴。

殷教授的藝術生涯,用他第二故鄉湖南的回顧展中的三個版塊來概括,應該是最為貼切的:“百川為海,絕頂無峰,靜水為淵。”

百川為海

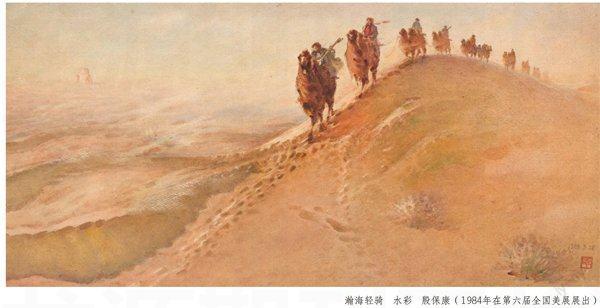

殷教授今年已78歲高齡,說話聲如洪鐘,思路清晰,耳聰目明。不禁感嘆,人活一種精神。他說:“我在高校從事水彩畫教學已有五十余年,研習水彩畫至今已六十載,如今亦遵循邊學習邊實踐再求發展的原則。”老人的家有著簡歐風格的貴氣與低調,混搭著美式田園的閑靜與隨性,淺灰綠的墻色,寧靜而典雅,最吸引我注意的就是那間包裹著陽光的畫室,4米多的層高,旁邊一角旋轉樓梯隔出一區藏書閣,進入時,畫架上還擺著一張嚴謹的素描底稿。老人說,即使現在,每天他都要在畫室里呆一上午,看書畫畫,已成了一種習慣,墻上懸掛著他的作品,花卉、風景、人物、動物無一不有。題材多種多樣,讓人耳目一新。在與老人的交談中,能感覺到他對于水彩畫的發展與人們的誤解所做的努力。在歐洲,水彩畫最早出現在德國,而真正使水彩畫發展成獨立的畫種是在英國。鴉片戰爭之后,經過“洋務運動”“戊戌變法”,中國社會才逐步對外開放,西方水彩在中國才有了傳播的基礎。水彩在中國的傳播主要有兩個途徑:一是傳教士傳入;二是派遣留學生出國學習。殷保康先生早年在西北師范學院藝術系美術專業畢業留校任教,相繼擔任中國最早一批出國留學的先驅呂斯白、常書鴻、劉文清先生的助教,深受先生的影響。尤其是劉文清先生,縱觀老教授的畫作,無一不透露著歐洲學院派的嚴謹與考究,堅實的繪畫基礎,為老人后期的創作鋪平了道路。水彩畫的美在于水的介入,水彩畫顏料是半透明的,底色能透過色層顯現出來,并且結合水分運用流動的感覺,因而具有透明、輕快、滋潤、流動的特點,水色的交融產生出種種綺麗,妙趣的藝術效果,使畫面具有空靈、清透的光感。由此特性,水彩畫常常被用來表現小幅的風景,營造明亮的光感,煙雨迷蒙的自然景色。也正因為這樣的優點,局限了水彩畫的發展,在中國,水彩總被歸納在基礎課的教學中,被斥為小畫種,無法描畫宏大的場景,位列國畫、油畫之后,不被重視。為此,殷教授身體力行地通過他的繪畫創作,傳遞著一種聲音,水彩畫與國畫、油畫并駕齊驅,同樣具有強大的表現力。畫展中印象很深的幾幅作品如《風雪牧歸》,畫面中滾滾而來的風雪,以排山倒海之勢洶涌而至,驚恐奔跑的羊群、焦急萬分的趕羊人、卷起的漫天塵土,依稀間,你仿佛能聽見那生動河山的怒吼。又如《火焰山下的寺院遺跡》,黃沙古道,山腳下曾經輝煌的寺院已漸漸沒落,透著一絲無奈的蒼涼,大片的黃土述說著漠北那塵封的過往,歷經歲月的滄桑卻還偉岸的遺跡,默默地記錄著這燦爛的往昔。有些驚訝,水彩在腦海中的記憶幾乎顛覆,輕盈薄透的水靈竟也能如此蒼茫,似乎這一切的表述,我們總是習慣依賴油畫的厚重。從殷教授的畫中,你能看到油畫的細膩,也能看到國畫的韻味,他總是像個老頑童一樣,不斷的追求,不斷的嘗試,不斷的改變,你似乎永遠都跟不上他的腳步,因為他始終都在奔跑。水彩的特性中最顯著的特點就是水,水流動的輕快,也是最難把握的沉重。殷教授說:“由于顏色很薄,八分色,紙吸收了兩分,色彩潮潤時是明快的,干了就灰了。”水的引入,色很薄,幾乎沒有修改的余地,一筆到位,很難,這就考驗創作者的功底了。”所以在水彩畫中,幾乎難見人物畫。一張《山泉雨池》吸引了我的目光,畫面中一個豆蔻年華、清秀可人的小女孩坐在水中的石塊上,頑皮地用腳踢起陣陣水花,水波蕩漾,敦厚的石塊與清透的溪水形成對比,孩子的天真爛漫惟妙惟肖,人物刻畫非常細膩準確,初看以為是張油畫,湊近才發現,畫面并無油畫常見的厚重之感,取而代之的是水彩的薄透輕盈。還有一張《巴扎爾上的理發師》,畫面中等待剃須的老人半昂起的頭、微睜的眼、瞬間神態的捕捉,可謂傳情。平實的街景,化成動人的一幕,流入到畫家的眼中。畫面充滿了人性的溫暖與生動,風俗的畫面,如此微妙的表情,以水彩來表現,幾乎是一種挑戰,畢竟材料本身的特性太考驗畫家的功底了。交談中,可以感覺到,教授每一次的嘗試都是在證明:水彩畫強大的表現力,以及無所不包的題材。

絕頂為峰

“繼承不泥于古,創新不離于源”是我國水彩畫的泰斗李劍晨先生對殷教授的贈言。幾十年國內外大展與獲獎作品匯聚于此,我們能看到老人在邁向國際舞臺上的步步努力。水彩畫源于西方,相比于國畫的本土性,它似乎缺乏生長的土壤。六十多年的藝術征途,殷教授一直在證明著水彩畫的美好與重要,無論是在個人創作上的突破還是教書育人上的辛勞,他總是精力充沛地在探索。如今他已78歲高齡,卻無一般老人的垂垂老矣的步履蹣跚,他依然滿懷斗志,渾身散發著青春的氣息。我不禁詢問:“您在水彩畫上的造詣已達巔峰,對于未來的一個又一個十年,您還有怎樣的規劃?”老人有些沉吟,似乎在思索,突然覺得這個問題是否有些唐突,片刻之后,殷教授恢復了常態,娓娓道來。他說,我想編寫一本書,對于中外水彩畫法的歸類與研究以畫法來分類,而非單純的技法。追溯每一種畫法的歷史淵源,所使用的材質與媒介,研究它的表現方式,以及其所產生的優越性,包括對于每種可能出現的畫法進行嘗試,并預見它所出現的效果,每種畫法配上圖畫,加載上我多年對與水彩畫研究的見解。初步預計,這些畫法加起來應該不下百余種。我不禁有些愕然,這樣的宏圖巨制,如果成真,將會是中國水彩畫史上的一塊里程碑,為中國水彩畫的發展鋪起一條康莊大道。記得畫展中有一幅《雛鴨春暖》,背景大面積的留白,寒冬的清冷從畫面中透出,不禁使人打了個寒顫,數只相互簇擁取暖的雛鴨顯得楚楚可憐,使人心生憐愛。色調冷清,寥寥數筆,大膽地借用了中國畫中“計白當黑”的表現手法,完全將中國畫的格局觀引入到了西洋繪畫中,不得不說是種本土化的嘗試。而另一幅《金魚嬉戲》,藍色白底,鮮紅的幾尾金魚在歡暢地嬉戲,畫面為圓形構圖,恍惚中有種中國青花瓷的清靈神韻,國畫中的雅韻在畫面中展露無疑,中國畫最為重要的意與西畫中的實相得益彰,讓人不得不感嘆。如何讓水彩畫這種外來的畫種根植在中國的土壤中,生根發芽,開花結果,西方水彩畫創作中所走過的路、所攀登的高度,我們無需復制,殷教授似乎在獨辟蹊徑地嘗試,努力將水彩畫在中國營造出一幅無限的絕頂風光。

靜水為淵

對于相繼在北京中國美術館和湖南譚國斌藝術中心舉辦的六十周年回顧展,老人只是很淡然地說了一句:“畫了這么多年,也算積累了點東西,拿出來給大家看看吧。”對于展覽,我依然記得那些明媚的畫面所帶給我的視覺震撼,見多了現代藝術中近乎個人情緒的宣泄和莫名的符號語言,有些茫然。藝術所帶給人的究竟是什么?而在這里我似乎找到了答案。積極、陽光、健康、美好,這一切從老人的畫中淋漓盡致地流淌,就像打開了一扇窗,繁花似錦,芳香撲鼻。思緒轉回,老人神采飛揚地談起了他五十載的教學生涯,相比于之前的低調,他顯得有些興奮。我明白了,個人近乎登頂的成就并未給他帶來過多的滿足與驕傲,數十年的教書育人,才是老教授畢生為之欣慰的。古人曾經說過:“授之以魚,不如授之以漁。”在新中國成立之初,藝術上的一窮二白,連一本真正意義上的水彩畫教材都沒有,西方的教材不適應中國的國情。1979年教育部組織全國各領域的專家學者在鄭州開會,討論編寫高師教學大綱以及教材。二十年的嘔心瀝血,殷教授結合一線教學工作的經驗,撰寫了《全國高等師范院校水彩畫教材》《水彩畫教學》等多部國家級的教材。由此,在中國水彩畫的基礎教學中才算有了一盞真正的引航燈,建立了一套適合中國國情、為學生所需要的教學體系,也為各高校的老師在教學工作中能做到有章可循。有人說:“老師是太陽下最為神圣的職業,教書育人,功在千秋。”在教學中,數年來,殷教授始終保持著,課前認真備課,課堂上與學生溝通交流,課后整理反饋的習慣。我記得展廳中,有幾個玻璃櫥柜,展示著這位畫壇前輩的手記,讓人不禁為之動容。在他身上,我能深切地感受到一位老藝術家的嚴謹,平實而崇高。俯首甘為孺子牛,在這片藝術的土地上,他默默地耕耘,一本厚厚的《藝術心路,彩繪人生》記載了老教授六十多年從藝生涯的點點滴滴,厚重而沉甸。一如他所帶給我們的精神財富一般深沉,受益終生。如今老教授已桃李滿天下,有些學生成為了中國水彩畫領域的中流砥柱。老人已近耄耋之年,賦閑在家,每日晨起作畫,卻仍未停止前進的步伐。

采訪結束時,我起身告辭并請求與老教授合影。陽光透過大大的玻璃窗,照亮了整間畫室,心中豁然開明,似乎是種希望。畫架上,陳列著一幅小景,路邊一簇不太惹人注意的小花,搖曳著,兀自蓬勃地開放,美終究存在于我們生活的每個角落,生活是美好的,這一切似乎都是殷教授在他的畫面中不斷暗示給我們的。藝術的最終目的是傳遞,傳遞生活的喜悅,傳遞美好的聲音。

擱筆,已是深夜,文中,我去除了華麗的詞藻,平靜地道來,盡可能地呈現老人低調卻輝煌的藝術人生。