“看張”之上海記憶

吳福輝

“看張”,自然是從張愛玲的一個集子名《張看》翻造過來。世界既由得張愛玲來看,我們亦可經張愛玲去看這個世界。本篇所指的“世界”不大,只是上海。

一、緣起:不要把上海看偏了

前不久讀過一篇論文,是研究上世紀三四十年代上海流行歌詞的。題目很新鮮,論述也不俗,但看來看去發現一個問題,即全文所指的流行歌曲,便是從《毛毛雨》到《薔薇處處開》這般的軟性音樂。這與我童年印象并非一致。這些歌我都知道,也會哼幾句,都是當年由無線電或街上聽來。直到早些年去臺北探親,親友團聚,飯后有人提議,“聽一會兒靡靡之音吧”,大家一笑,放的便是“桃花江美人窩”、“玫瑰玫瑰我愛你”之類耳熟能詳的詞調。“靡靡之音”是比我年長的臺灣平輩記憶用語,調侃中帶點糾偏意思。那么當年流行的還有屬于另外的聲音嗎?當然有,那便是左翼電影歌曲。而且不是小宗,是大宗,起碼與舞場歌場的時髦曲子不相上下。我記得那時候每當我要催幾個懶妹妹起床,就唱“起來,起來”,再不就唱“轟轟轟,哈哈哈轟,我們是開路的先鋒”,把她們的被子像推石子那樣掀掉。這都是聶耳電影插曲的魅力。其時,我并未看過《大路》、《風云兒女》那些影片,但不知什么時候就會唱《開路先鋒》和《義勇軍進行曲》了(它們都比我早來到這個世界)。這正是流行歌曲的特征。像《桃李劫》里的《畢業歌》,《漁光曲》里的同名主題歌,十年前的電影早演過去了,歌曲卻像水銀瀉地一樣到處流淌。

回憶這些左翼歌曲,不禁讓我想起并不是左派的張愛玲講過有關上海左翼電影的話:“中國電影最近的趨勢似乎是重新發掘一九三幾年間流行的故事。這未嘗不是有益的。因為一九三幾年間是一個智力活躍的時代,雖然它有太多的偏見與小心眼兒;雖然它的單調的洋八股有點討人厭。那種緊張、毛躁的心情已經過去了,可是它所采取的文藝與電影材料,值得留的還是留了下來。”(《銀宮就學記》)可見要真實了解舊時上海的文化環境并不易,而張愛玲的作品因其容納、保存的上海映象特別豐富,這讓我產生了一個想法:輯錄她文學的有關文句,與我的童年記憶作一對照,透過時代的隔膜,回望真切的場景。

本文以若干則筆記組成。每一則筆記擬有引導標題,然后摘錄張愛玲的語錄,再加上我的夾敘(回溯我的上海)和夾議(對張愛玲文字的讀后感)。需要說明的是張愛玲她有她墜落的上層“貴族”的視野,而我有我的普通市民家庭的角度,兩相摻合的結論可由讀者自行得出,我的觀點只是其中之一。此外,張愛玲的話無論是虛構想象的小說材料,還是回憶散文帶有自傳性質,最后都應把它作為文學性的資料看待,不要誤認為是歷史檔案。此為小序。

二、居住:上海富家連用人都未去過虹口閘北

我們搬家搬到一所民初式樣的老洋房里去,本是自己的產業,我就是在那房子里生的。房屋里有我們家的太多的回憶,像重重疊疊復印的照片,整個的空氣有點模糊。有太陽的地方使人瞌睡,陰暗的地方有古墓的清涼。

(《私語》)

公寓是最合理想的逃世的地方。厭倦了大都會的人們往往記掛著和平幽靜的鄉村,心心念念盼望著有一天能夠告老歸田,養蜂種菜,享點清福。殊不知在鄉下多買半斤臘肉便要引起許多閑言閑語,而在公寓房子的最上層你就是站在窗前換衣服也不妨事!

(《公寓生活記趣》)

張愛玲在上海大約住過六處房子。老洋房是曾外祖父李鴻章給他女兒的陪嫁,毗鄰蘇州河畔,麥根路(淮安路)和麥特赫斯脫路(泰興路)的轉角,是座清末的中西合璧別墅,便是上引第一段所寫的住地。蘇州河在上海整體是從西向東淌去,注入黃浦江,在老宅前卻是短暫呈南北向,所以自傳體小說《雷峰塔》寫琵琶(原型張愛玲)在后面小樓的房間遠眺“一二八”閘北大火,實際正是看“江東父老”陷于水深火熱之中。老宅對于張愛玲,是她的誕生之地,是被父親后母禁閉并最終逐出的傷心之地。但自從看了《孽海花》以祖父張佩綸為原型的故事后,她對“貴族世家”的追認,一人直面“大廈將傾”的家族時勢,便成了她自傲的淵源,成為她遺世獨立的痛楚和夢魘。此房足夠提供她“回憶”、“瞌睡”或在“清涼”地里施展想象的了,這是她全部文學的根。后來也住過石庫門,但主要是住純洋房。起初是闊氣的花園洋房,以后是好幾處公寓大樓。上海的房子,“花園洋房”雖然也有大小貴宜差別,但從房型上講就算是到頂了。不過在張愛玲的筆下,寫公寓最多,以至于專門寫有散文《公寓生活記趣》,便是“軍營里的喇叭”、“隔壁的西洋茶食店”,也是站在公寓樓上聽的、看的、聞的(見《夜營的喇叭》、《道路以目》等),小說也充滿這種場景,幾乎找不到花園洋房的蹤影。她最愛的必是公寓無疑。

住過的公寓房子,現在“張迷”們去頂禮膜拜的一為愛丁頓公寓(今常德公寓),一為卡爾登公寓(今長江公寓),很巧,都與我家的上海居所不遠。“卡爾登”在黃河路,過去稱派克路,那里的一條弄堂是我的誕生地。“愛丁頓”位于常德路(舊赫德路),而我們住過的“四壽邨”,便在常德路和北京西路(舊愛文義路)的交叉口子附近。這里屬于靜安寺地區,過去滬西的“上只角”地帶。我家因父親在報關行做事,屬中產市民,才住得起如此地段的整幢石庫門一樓一底加大閣樓而亭子間改成衛生設備的房子。張愛玲家已然下墜,從幾十間房子的地方搬到只有幾間房的洋樓,但她感覺頗好,認為公寓利于“逃世”。她本質上是個不擅世故的現代女性,在生活里與人打交道經常失敗,在書本里與人打文字交道才覺遂意,而公寓則給了她自由的、平等的、不必看任何人臉色(包括生母。她在其他著作里批評了父親,卻在《小團圓》里借了九莉之名終于釋放了母親給她的委屈)的人生環境,以及滿足她與眾不同的遺世獨立的生活方式。而且公寓確乎不差,所謂再小的駱駝比馬大,帶熱水汀(暖氣)、瓦斯灶(煤氣)、電梯的公寓房子直到“文革”結束后,還是讓人聽了垂涎的佳居,更何況一九四○年代,張愛玲住的公寓經母親或姑姑設計,裝修成“深淺不一的褐色與立體派藝術”(《雷峰塔》),有一張姑姑坐在客廳里的照片為證,相當現代化。而公寓的租金不菲,“租這一層樓面所付的房租足夠租下一整棟屋子”。(《易經》)即是說“愛丁頓”的一套房便等于我家“四壽邨”的一幢樓。而等到我家隨著父親事業下滑搬到虹口,無論是新式里弄房和老式石庫門的二樓,都要燒煤球爐子,都要用炭火盆取暖或干脆不取暖,甚至最后要坐馬桶,每日清早要聽鈴聲倒馬桶了。

住房最能體現你一家子的經濟地位。雖然對于小孩如我,到一九五○年離開上海的東余杭路春陽里為止,對那條弄堂的看法并不壞。是的,那是一條嘈雜、瑣屑、不甚潔凈的石庫門長弄,每一個門里恨不得也要塞滿七十二家房客,卻感覺還是比冷冷清清、鄰里老死不相往來的“四壽邨”有生機活力,更值得流連。我今日揮之不去的上海回憶,基本都在虹口,而非靜安寺。如四川北路多倫路的左翼作家集聚區,正是我后祖母與叔叔們居住的豐樂里。我也見過虹河周邊的棚戶區。但我第一次讀到張愛玲所寫有錢人家談虹口和閘北的閑話時,仍然吃了一驚。《雷峰塔》寫到的閘北大火一段,聽保姆何干和佟干紛紛講“倒沒去過閘北”,琵琶自言自語說“不知道是什么樣子”。同書的另一場面,露(原型即張的生母)和珊瑚(原型即姑姑)和琵琶三人談虹口日本人:“‘我就不懂怎么會有人愿意住在虹口。露道,‘每次一過外白渡橋,我就覺得毛骨悚然。/‘房租便宜。珊瑚道。/琵琶卻道,‘我沒去過虹口。”讓我第一次明白在上海租界住著的人,是如何看待閘北虹口的。一句話,舊時上海的居住是分區的,市民則是分層的。張愛玲家庭的墜落好歹仍是在“上只角”,而我家卻由上至下,后來跌到“下只角”去了。這在上海是鑒別人物地位的習用常識,毫不稀奇。

三、街市:上海既溫暖又冷酷也令人茫然

沿街的房屋大都熄了燈了,只有一家老虎灶,還大開著門,在那黃色的電燈光下,可以看見灶頭上黑黝黝的木頭鍋蓋底下,一陣陣地冒出乳白色的水蒸氣來。一走到他家門口,就暖烘烘的。夜行人走過這里,不由得就有些戀戀的。

(《十八春》,

后重寫更名《半生緣》)

看不到田園里的茄子,到菜場上去看看也好—那么復雜的、油潤的紫色;新鮮的豌豆,熱艷的辣椒,金黃的面筋,像太陽里的肥皂泡。

(《公寓生活記趣》)

電車停了,馬路上的人卻開始奔跑,在街的左面的人們奔到街的右面,在右面的人們奔到左面。商店一律的沙啦啦拉上鐵門。女太太們發狂一般扯動鐵柵欄,叫道:“讓我們進來一會兒!我這兒有孩子哪,有年紀大的人!”然而門還是關得緊騰騰的。鐵門里的人和鐵門外的人眼睜睜對看著,互相懼怕著。

(《封鎖》)

這道士現在帶著他們一錢不值的過剩的時間,來到這高速度的大城市里。周圍許多繽紛的廣告牌,店鋪,汽車喇叭嘟嘟響;他是古時候傳奇故事里那個做黃粱夢的人,不過他單只睡了一覺起來了,并沒有做那么個夢—更有一種惘然。

(《中國的日夜》)

以上四段文字包括兩種上海街市的感覺,溫馨的和惘然的。其實加上“新感覺派”穆時英、劉吶鷗所寫,還可有第三種:新奇刺激,充滿欲望,使人目迷五色的。我幼時能感覺到南京路和城隍廟不同的繁華,霞飛路的優雅,自然不懂得在上海灘上人與人之間的陌生、對峙、緊張。小朋友與小朋友,已經有了友誼,到高年級大都會的男女同學早熟還會有蒙昧初開的愛慕。如果也有緊張關系的話,便是上海文化叫你漸漸懂得做人要“賣相好”、“穿戴好”、“門檻精”之類。我是一樣都沒有。雖然讀到小學六年級功課還算可以,但在上海被這三條壓住了,以致少年時期未能樹立做人的自信。不過,大人間的鉤心斗角暫時也還看不出來。

按理說,張愛玲同她的用人都不會到老虎灶去買水,不知道她是如何感受到那里的溫度的。那是我虹口時期熟悉的地方。春陽里的弄堂前頭在東余杭路,尾巴開在鴨綠江路,在去往我的第二個小學新陸師范附小的路上,我會看到鴨綠江路和北新虹橋相交處那爿老虎灶當街兩個斜傾的大木頭鍋蓋。至于小菜場,上海有水泥建筑西洋式的大型菜場,也有凌晨即設到太陽升起便散的路邊菜場。張愛玲去的靜安寺菜場是好的,我家東余杭路上有臨時菜市,如往南穿過一條陋巷到漢陽路,再走幾步可到的西式三角地菜場,在上海是出名的。它倒不像住宅那么勢利眼了,任誰都可以去逛、去買。但你要能將茄子、豌豆、辣椒、面筋的色彩神韻寫出來,就非要有張愛玲的筆力和情感才行。我只是覺得上海的普通弄堂,像我的春陽里那樣充溢著一股平民生活繽紛顏色、氛圍的地方,真值得一寫。那里每日上演的,是手工匠人的絕技、游藝玩耍的千姿百態以及小孩游戲的嬉鬧:賣餛飩的竹制擔子一頭帶著鍋灶,另一頭放著餛飩皮、餡子,像一個店挑在肩上;大餅油條攤子有烘爐有油鍋,粢飯團子要有放飯的木桶,蔥油餅的香氣會從這條弄堂竄到那條弄堂;理發師傅嗖嗖地在皮帶上蹭著他發亮的剃刀;補鞋的有貼膠的模具,補碗補缸的手執弓鉆,白鐵師傅敲敲打打;磨刀師傅放下長凳拿出粗細磨石來切磋琢磨,金屬和石頭發出并不太刺耳的沙沙聲響;耍刀、耍猴,配合著鑼聲陣陣;套藤圈、拉洋片和連環畫書攤周邊更是圍滿青少年;街頭大變活人讓小孩子直往大人膝下躲藏;而兒童占據著要津在起勁地踢毽子、跳房子,我和同學用書包當球網畫上線框在地上打乒乓球(有人采訪上海人徐寅生,問他從小怎樣開始打乒乓球,他說就在弄堂地上打)。我相信張愛玲如能住過最活色生香的千人大弄堂,定能發現更多的上海暖色。

這樣的上海有點縣鄉的味道。東余杭路通向鴨綠江路、海寧路,通向北四川路,到達南京路。鄉村的人到了大城市會覺得恍惚。大都市自己的五臟六腑潛伏著鄉村文化的沉淀物,也會恍惚。《金鎖記》里麻油店的姑娘曹七巧侵入到衰落貴族大家庭里當起二房奶奶,洞明了內里,也腐蝕了自身,那份茫然四顧,和女兒長安“一級一級,走進沒有光的所在”(《金鎖記》)。金鎖記即是惘然記,正是張愛玲深刻之處。

四、飲食:中華吃法是吃了物質還要吃精神

隔壁的西洋茶食店每晚機器軋軋,燈火輝煌,制造糕餅糖果。雞蛋與香草精的氣味,氤氳至天明不散。在這“閉門家里坐,賬單天上來”的大都市里,平白地讓我們享受了這馨香而不來收賬,似乎有些不近情理。我們的芳鄰的蛋糕,香勝于味,吃過便知。天下事大抵如此—做成的蛋糕遠不及制造中的蛋糕,蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。

(《道路以目》)

莧菜上市的季節,我總是捧著一碗烏油油紫紅夾墨綠絲的莧菜,里面一顆顆肥白的蒜瓣染成淺粉紅。在天光下過街,像捧著一盆常見的不知名的西洋盆栽,小粉紅花,斑斑點點暗紅苔綠相間的鋸齒邊大尖葉子,朱翠離披,不過這花不香,沒有熱乎乎的莧菜香。

(《談吃與畫餅充饑》)

中國人的好吃,我覺得是值得驕傲的,因為是一種最基本的生活藝術。

(《談吃與畫餅充饑》)

張愛玲談吃不靈光,至少要比后起的汪曾祺差(張有《草爐餅》一文,談到偶讀汪的小說竟解釋了幾十年存疑的一個食品名稱)。她與父親住的時間應是吃中餐的,之后卻沒有談及任何鐘愛的菜式。到了和母親姑姑同住,西餐的位置迅速升高,就像《沉香屑:第一爐香》的雜志主編周瘦鵑來吃的也是牛酪紅茶和甜咸幾種西點。待去了香港、美國,寫吃的內容才稍稍多些,這可說是一種“間離反應”,越是遠離什么便越是想念什么。在美國她甚至寫了篇“談吃”的長文,標題里綴了“畫餅充饑”四字成語,下筆時大概也會失笑。不過此文也沒談什么佳肴,所舉不過是中國民間食品大餅油條、粘粘轉、大麥面子、鵝脯、鴨舌蘿卜湯,西餐提到俄國店老大昌的十字面包、德國起士林咖啡館的方角面包而已。可見張的吃食回憶主要不在滋味,而在于蛋糕烘焙的香氣,或莧菜的復雜色調,描寫之美達到極至,突出的正是“生活藝術”。可是談吃食不大管舌尖的感覺,“色香味”少了味,僅余色、香,也不免有背于中華料理的全體精神吧。所以我說張談上海的吃是以偏概全。

按我的童年印象,上海菜的最大特點如果不用“海納百川”這個熟語來形容還真難把握。本幫菜雖不脫它的根基,卻在全中國的范圍內注重吸納名菜所長,在全上海的范圍里擇取名店精髓。滬菜的基礎是蘇南菜,但它對我的家鄉寧波菜的吸收是幾乎到了亂真的程度,以致許多上海年輕人都以為大湯黃魚、黃魚羹、腌篤鮮等從來即是本地菜。吸收淮揚菜更不必說。至于在滬地如請客吃飯,粵菜就是新雅、杏花樓,川揚菜去梅龍鎮、綠楊邨,寧紹菜是狀元樓,蘇錫菜是大鴻運,京菜要數燕云樓,本幫菜是老飯店、德興樓、老正興。吃西餐的歷史從清末“吃大菜”算起,由好奇追新出發,直到形成德式、法式、俄式各種西餐店、咖啡館、面包房均有名店的體系為止,直到中國人自己開的糖果點心店冠生園的誕生(見施蟄存《春陽》)。

上海人的家常菜更見這種“吸納”的功夫。幼時家里,長輩滿口操的是寧波話,衣食住行的“衣住行”都差不多歸化上海了,但“吃”的一項是堅守寧波的咸鮮傳統的。母親日常做的是雪菜黃魚、兩面煎帶魚、蹄髈黃豆湯、面拖蟹、肉餅子燉蛋;過節吃寧波炒年糕,做最有特色的寧波豬油黑洋酥湯團、肉湯團的時候,我也幫助大人磨糯米、晾水粉、搓條子、揪劑子等,參與全套過程;準備年夜飯火鍋的蛋餃要一個個用圓勺子做,黃澄澄列成一排;冷盤的鰻鲞、戧蟹,早餐的咸蟹、黃泥螺都可到我們寧波人開的南貨店買來,加上糕點,如“三陽”的馬蹄蛋糕和水晶糕、“葉大昌”的豆酥糖、“邵萬生”的糟醉海味食品,都令我半個世紀后依然難忘。這樣說下去好像不是在談張愛玲而是論寧波籍的上海人蘇青了。但當時在上海逾百萬數目的寧波移民后代,便是遵守著開放吸收的文化要點,一直開放到我家的日常餐桌上:早點是蘇北的;來自江南農家的豬油菜飯可以采各色時令蔬菜;獅子頭是揚州菜;色拉、羅宋湯是西洋的;南洋的調料咖喱粉使用普遍,以至于家家會做咖喱雞、咖喱牛肉,再不濟還有咖喱馬鈴薯。上海人吃的本土性與開放性兼有,十分鮮明,在中國要算是食性最寬闊的一種人。

五、衣飾:現代時裝是簡單中的奇異

對于不會說話的人,衣服是一種語言,隨身帶著的一種袖珍戲劇。

(《童言無忌·穿》)

太大的衣服另有一種特殊的誘惑性,走起路來,一波未平,一波又起,有人的地方是人在顫抖,無人的地方是衣服在顫抖,虛虛實實,實實虛虛,極其神秘。

(《花雕》)

這里聚集了無數小小的有趣之點,這樣不停地另生枝節,放恣,不講理,在不相干的事物上浪費了精力,正是中國有閑階級一貫的態度。……古中國的時裝設計家似乎不知道,一個女人到底不是大觀園。太多的堆砌使興趣不能集中。我們的時裝的歷史,一言以蔽之,就是這些點綴品的逐漸減去。

(《更衣記》)

與吃的方面恰好不同,張愛玲是服裝專家。這里的三段話,可說是張愛玲的夫子自道:不善言談可借助服飾表示;寬大奇異的服裝有特殊之美;追求現代服飾便要抓住它的簡明性。所謂“服裝專家”,第一,請讀《更衣記》便知,等于是一部壓縮了的中國服裝史。能講服裝史的人豈有不懂服裝的?第二,與閨蜜炎櫻兩人合作,能動手設計服裝,不光是動口;第三,自行設計的奇異服裝,敢拋頭露面穿出去。張愛玲就屬于“不會說話的人”,但出奇的是她敢用服裝來代她說話。穿著用祖母帶圖案的被面改的大花連衣裙去參加女作家納涼晚會,穿著顯示腰身的旗袍外面罩了帶網眼乳白色絨線衫去出席新上海的第一次文代會。這都緣于她的不諳世故,以及內在的張揚個性和千方百計總要與眾不同的脾氣。所以她一邊分析現代服裝趨于簡約的軌跡,一邊卻穿了自制的奇裝異服到公共場所去。不過,看她所著奇怪時裝的照片都暴露出一點:衣料是貴重特別的,做工卻只是簡單縫合,最后達到了她說的大衣服可以擁有“一波未平,一波又起”的神秘效果。將奇異和簡約混合在一起,也算張愛玲的一絕。

我生活在一九四○年代上海的普通家庭,不富足也不寒酸,天天見到的是市民實用習性。小孩子過年一定穿新裝,除夕晚我和四個妹妹的枕下就已壓好了新內衣了。我是長子,跟父親到親友家拜年時要穿新皮鞋,但因平時舍不得穿,到下回過節再取出便要用鞋拔了。母親其時年輕,總是旗袍。父親是長衫,我沒有見他穿過馬褂和中山裝,去寫字間一般穿的是西服。父親穿衣頗省,一件襯衫穿過五六年還是新的一樣,母親說是因為潔凈少汗漬的緣故。我倒覺得是因衣料上好。后來我已在北方當中學教員多年了,還撿父親舊西裝改的衣褲穿,幾十年的衣料看上去仍然七成新。上海市民講究“扎臺型”,也很實際,在以后脫離國際大都會軌道的日子里,奇裝異服如張愛玲是不敢想了,但曾在全國帶頭風行毛藍土布化腐朽為神奇,或將灰滌卡、藍滌卡穿得風生水起,那都是不假的。在領子、袖口做點小手腳也很常見。最受北方人詬病的襯衫假領,不知現在的人懂不懂,多少年風行不衰,便是服裝之上海風氣在平凡市民中的生動反映。

六、娛樂:人人能享用的電影京劇游藝還是有等級的

現代的電影院本是最大眾化的王宮,全部是玻璃,絲絨,仿云母石的偉大結構。

(《多少恨》)

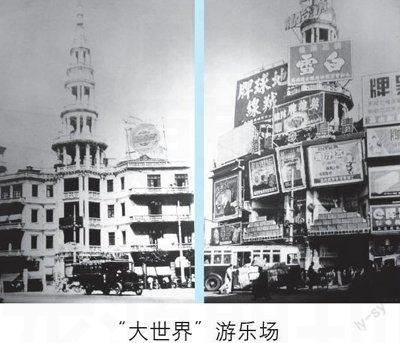

鄉下人進城第一個要看的地方就是大世界,龐大的灰慘慘的混凝土建筑,娛樂的貧民窟,變戲法的、說相聲的、唱京戲蘇州戲上海戲。琵琶從小時候讀過許許多多在大世界邂逅的故事。她一直都想去看看,沒人要帶她去。老媽子們偶爾帶鄉下來的親戚去,她總也在事后才知道。

(《雷峰塔》)

“最大眾化的王宮”的比喻說到了點子上。現代大眾娛樂表面上是如宮殿一樣富麗堂皇,繁華已極,其實是貧富市民都可買票進入享用的。“娛樂的貧民窟”的說法帶了點藐視,但還是說出了它大眾化的真相,并引出上層家庭孩子的無限想象。張愛玲對都市大眾文化的看法相當前衛,她的興奮點也在其中。大眾娛樂凡是俗氣的,她這個“貴族小姐”反而興趣盎然。比如流行音樂她多次提及喜愛“申曲”,在上海本叫“灘簧”,即真正的上海俚曲。再如她是個電影迷,從看電影到寫電影評論《借銀燈》、《銀宮就學記》樂此不疲,所涉影片《桃李爭春》、《梅娘曲》、《新生》、《漁家女》,都不是在電影史上能留名的大片,但她知道這些電影上海市民都可以看到,她才介紹。因為電影放映是分輪次的,有首輪二輪三輪的區分,即使“第三輪的戲院也已放映過,然而內地和本埠的游藝場還是演了又演”(《小團圓》)。而三輪電影院的票價較為便宜,下層市民也看得起。在我童年的記憶里,一九四七年觀《一江春水向東流》,該是我家最大的一次文化盛舉。無錫的小阿爺(我祖父最小的弟弟)特意坐火車趕來,一家老小全體出動,到海寧路上的大電影院“國際”(有極長的座池)。上午看《一江春水向東流》,中午便在附近飯店用飯,下午看《八千里路云和月》該是續集。那時候,家里的經濟境況已經不算好,但可能是受這部電影在上海已經達到萬人空巷、人人談論程度的影響,似乎非看不可。我相信我們看到的已是第二輪。因為上下集同時放映已不可能是首輪。而國際電影院所在的海寧路雖是中國電影發源地之一,附近的虹口大戲院是外國人在近代上海所開第一家影院,我自己用零花錢買票也看得起的勝利電影院專放三輪的美國原版片(可戴“譯音風”耳機觀看),但“大光明”、“國泰”崛起后,“國際”是不能不相形見絀的。這種電影院和電影分檔次、拉開票價距離的做法,給娛樂大眾化提供了保證,也不耽誤有錢人看首輪片子時的優越感。

張愛玲說,“《秋海棠》一劇風魔了全上海,不能不歸功于故事里京劇氣氛的濃。”接著又指出,“中國的寫實派新戲劇自從它的產生到如今,始終是站在平劇的對面的,可是第一出深入民間的話劇之所以得人心,卻是借重了平劇。”(《洋人看京戲及其他》)這是深深體味了京劇(即平劇)在中國當時的大眾性。上海的京劇場就算是最好的共舞臺、新舞臺、天蟾舞臺,我都跟父親(他嗜好于此)去過,買的是前排座位;與一位在公交車上售票的長輩也去過,買的是后排座位,四周圍都是人力車夫、小攤主一類人,可見也是用票價差距保證了京劇大眾化享受。

不管多窮,你去不了高級舞廳也罷,賭不起賽馬賽狗也罷,上海最后還可在街上聽聽附近無線電飄來的申曲、滑稽戲、流行歌曲的聲音,還可以去“大世界”!張愛玲說家里沒有人帶她去看,用人帶鄉親去看也不帶她,那是真的。我們家的規矩亦如出一轍。我這個下降型的中產市民家庭,尚且不許小孩去“大世界”,更何論張愛玲那種人家。我是到一九六○年夏天,才第一次走進這個中國當時最大的也曾是最藏污納垢的游藝場。我那時沒有想過什么是“大世界”?上海需要不需要“大世界”?更想不到多少年以后,席卷全球的后現代的“大眾文化”會如此澎湃襲來,使我們簡直猝不及防。

二○一四年歲末于小石居