賀州過山瑤傳統民歌曲調及演唱特色探究

【摘要】瑤族是一個歷史悠久的民族,早在五千多年前,瑤族先民蚩尤部落同炎帝、黃帝部落“逐鹿中原”,共同開拓了黃河、長江中下游的廣大地區,為中華民族的文明奠定了基石。“五十六個民族五十六朵花,五十六個兄弟姐妹是一家。” 瑤族在南遷的歷次變革過程中,與壯、苗、侗、畬等民族互相融合、互相影響。在語言及文化方面,瑤語支中的勉語方言使用的人口眾多,占世界瑤族總人口330萬中的78%。保存著悠久而獨特的語音系統,瑤族人民分散在世界各地,但是勉語方言內部語音穩定,依然能夠使用瑤語溝通交流。本文選擇以勉語方言為主的廣西賀州市過山瑤傳統民歌作為研究對象,以此來探究瑤族民歌的傳統曲調和演唱特色。

【關鍵詞】賀州;過山瑤傳統民歌曲調;演唱特色

瑤語支只有勉語一種語言,內部分[mien2]勉、[jin2men2]金門、[biao2min2]標敏、[yao2min2]邀敏4個方言。方言差別小,雖分散在世界各地,但都能通話。古瑤語是秦漢時代的一種苗瑤共同語。根據2000年全國人口普查數據,中國瑤族共有213萬人,廣西有147.2萬瑤族人,使用勉語的人口有89.31萬人,主要分布在金秀、龍勝、臨桂、資源、灌陽、恭城、富川、永福、蒙山、平樂、荔浦、陽朔、賀州、興安、鹿寨、融水、蒼梧、融安、融水、三江、來賓、田林、平南、那坡、百色、桂平、防城等市縣里。賀州地處湘粵桂三省交界,居住在這里的主要是過山瑤人,使用勉語方言。他們總是散居在深山老林中,他們的民歌曲調和演唱也獨具特色。

一、過山瑤傳統民歌曲調

瑤族傳統民歌的曲調多樣,各支系都有自己富有代表性的民歌曲調,一種基本調可以演唱各種內容的歌曲。廣西賀州過山瑤的傳統民歌曲調主要有:“吶發”調、“仙拜”、“過山音”、“講歌”、“山歌”。

(一)“吶發”調

“吶發”這種曲調因歌中有固定襯詞“吶發”而得名,是過山瑤中流傳最廣的一種傳統民歌曲調。這種曲調常在“還盤王愿”儀式中由“歌娘”演唱,瑤族同胞們把“還盤王愿”儀式上唱的這類歌曲統稱為“還愿歌”。瑤族青年平時在“坐歌堂”活動中對歌時,也常用這個曲調填入不同的內容來唱。

“吶發”這類歌又叫“番歌”,“番歌”就是“翻歌”的意思。這類歌為七言四句體,在實際演唱中,常常采取一種固定的重復法,將四句唱詞衍伸為八句詞。通常是,每句話唱到第六個字時,就往第二句唱,唱了第二句后翻到第一句的后三個字,接著唱“吶發”二字,然后把第二句歌詞重復唱一遍,這是歌唱中把前兩句唱詞衍伸為四句唱詞的方式。后兩句歌詞也是按照這個規律衍伸為四句。整個曲調是非方整性曲式結構特征,節奏自由,每個腔節都可作自由延長的處理。其音調走向為re- si-la(低)-sol(低)。整個曲調旋律由re,si,sol三個主要音與其各自的上下行三度裝飾音構成。

“吶發”的演唱形式可以是獨唱,也有對唱,還有一人唱一人跟或多人跟(幫)的方式。

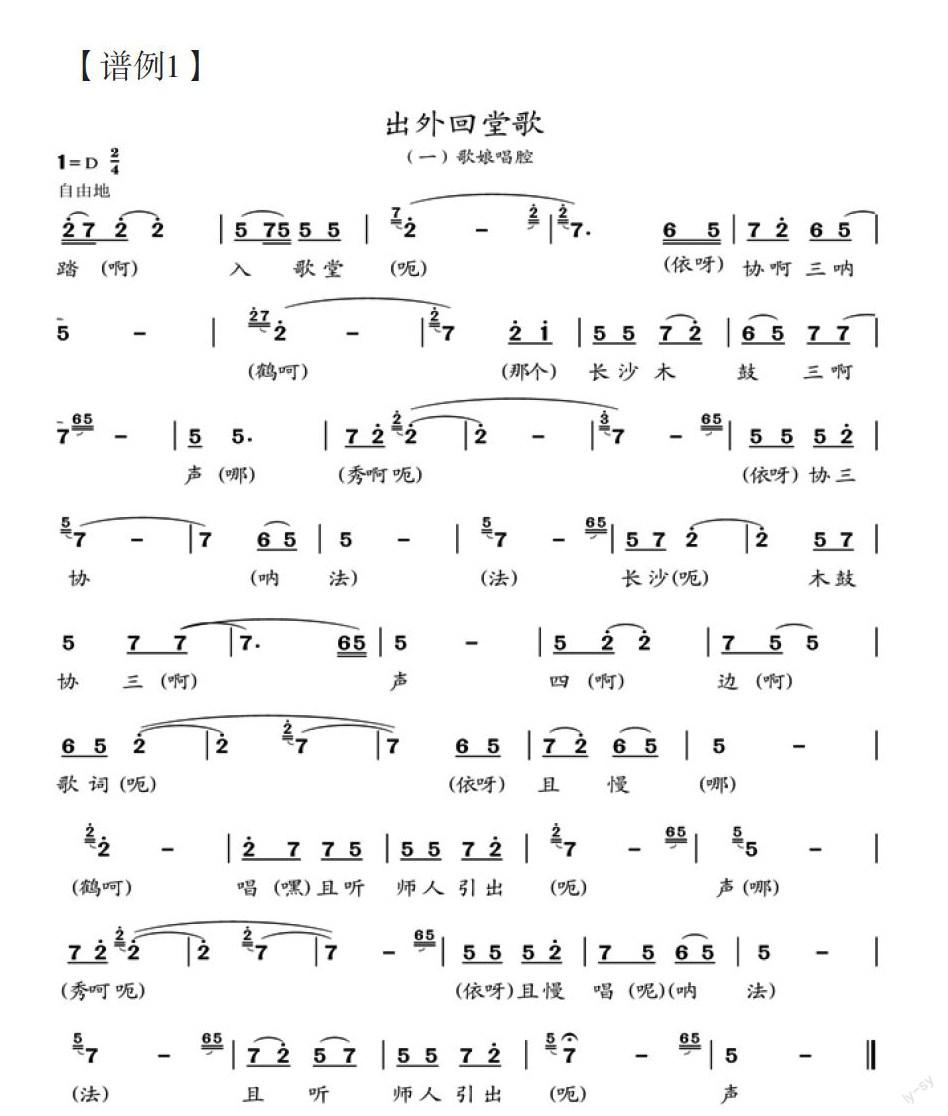

下面以賀州市八步區流傳的《流樂歌》中“歌娘”所唱的吶發歌《出外回堂歌》為例,來分析這種曲調的特點。

【譜例1】

在這首歌中,以后四句歌詞為例。歌詞展開的方式是這樣:“四邊歌詞且慢唱,且聽師人引出聲”就唱成“四邊歌詞且慢,唱且聽師人引出聲,且慢唱(吶發),且聽師人引出聲”,把兩句歌詞按一定的規律展開為四句。由于展開的四句歌詞中,第三句只有三個詞,所以一般在第三句的前面和后面會分別加入“秀呵呃”和“吶發”襯詞,用拖腔來將樂句展開。除了第一句前沒有襯詞外,第二句歌詞前用“鶴呵”襯詞,第三句開頭用“秀呵呃”,第四句用“法”襯詞。襯詞的音調走向主要為下行,如“鶴呵”和“秀呵呃”的“呃”拖腔音調從re下行到si,“吶發”從la下行到sol,且唱時帶有下滑音。在襯詞“呃”或“秀呀呃”同時出現的時候,顫音也頻繁的出現。襯詞雖沒有主要的意思,但它在這個曲調中決定了旋律的主要特點,是這個曲調的特色所在。

除了所舉的《出外回堂歌》這個例子,其他的“吶發”傳統曲調,如在“歌堂夜”活動中所唱的問主歌《聽聞風吹有花到》、留客歌《急水灘頭留住船》等歌曲,除了歌唱內容不同,旋律和節奏特點基本一致。

(二)“仙拜”

“仙拜”又名“先牌”或“深牌”“神拜”,是以歌曲開頭的襯詞來命名的曲調。這種曲調,在襯詞結構、節奏型以及音階調式等方面都與“吶發”基本一致,其特色在于:在正詞展開之前,有一個相對獨立的,以襯詞“仙拜”來展開的旋律段落。

(三)“過山音”

“過山音”的曲調與“吶發”有些相似,但與“吶發”又有所不同。除了個別的字重復外,很少有整句唱詞重復的現象。比起“吶發”來,它的曲調旋律線條相對平直,演唱時加入的“顫音”、裝飾音較少。演唱所表現的氣質較“吶發”更為蒼勁,因此被稱為“過山音”。用“過山音”傳唱得最廣的歌曲是《盤古歌》,這是瑤族人民贊頌神話傳說中盤古開天辟地,置山立河的事跡的民歌。

“過山音”的旋律基本建立在主音及其上方大三度,或其上方大三度與其上方五度音之間。

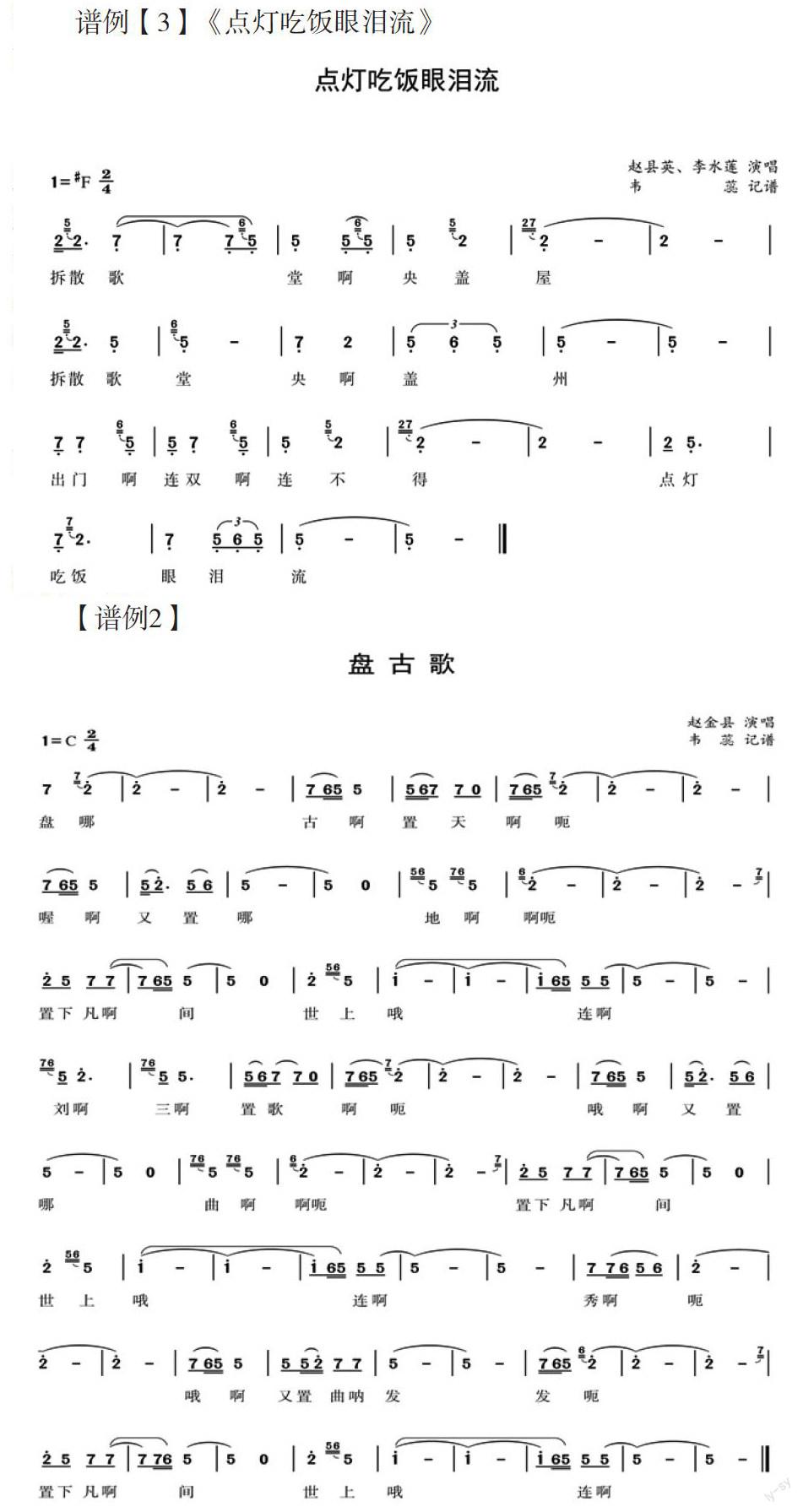

下面以賀州埠頭鎮的民間歌手趙金縣老師唱的“過山音”《盤古歌》為例。他所演唱的“過山音”《盤古歌》就是老輩人流傳下來的。

【譜例2】

他演唱的這首“過山音”《盤古歌》,旋律上下起伏的變化比“吶發”小,旋律線條更平直。其中的長音比“吶發”更多,節奏更舒展。如在“吶發”歌《出外回堂歌》中,長音大概在五六個字間出現一次,而在《盤古歌》中則是二三個字間就出現一次。這首歌的旋律進行主要為sol-la-do-re。這種曲調最大的特點就表現在旋律展開的方式,常常是在歌曲的第三和第四個樂句,由主音分別向其上方五度音和四度音跳進并延長,最后回到主音。

(四)“講歌”

講歌是一種具有敘述性和吟誦性格調的過山瑤傳統曲調。這種曲調的音階、調式與“吶發”基本相同,只是在演唱上不需要像“吶發”一樣翻歌,且旋律更簡潔,節奏更緊湊,除每句的最后一個字做較短的拖腔外,其余的部分幾乎是一字一音。演唱中幾乎不加襯字。歌者在唱這種曲調時,會使用比較自由的前短后長的節奏,因此,聽起來說的感覺多于唱的感覺。

瑤族的人們多用“講歌”來演唱歷史故事。“過山瑤人學唱時,須先學會‘講歌,然后才能進一步掌握其他較復雜的調子。因此,又稱其為 ‘母歌。”

下面以賀州“歌堂夜”活動中歌手們唱的“講歌”《點燈吃飯眼淚流》為例。

譜例【3】《點燈吃飯眼淚流》

在這首歌中,旋律主要由sol-si-re三個音組成。其最大的特點是,全曲有四個樂句,一三樂句結束在主音上方的五度音上,二四樂句結束在主音上。如:

拆散歌堂央蓋屋(re),拆散歌堂央蓋州(sol)

出門連雙連不得(re),點燈吃飯眼淚流(sol)

每個樂句有規律的結束,呈現出格律詩出句和對句平仄押韻的對仗特點。旋律線條與之前的“吶發”和“過山音”區別不大,只是比起“吶發”來,長音拖腔的運用少了許多,而且沒有翻歌,襯詞中只有“啊”字。“秀”“哦”“呃”等襯詞以及襯詞的連用也都不再出現了。節奏特點幾乎是一字一音,且兩詞之間前面的字時值短,后面的字時值長。演唱特色主要表現在說的成分多于唱的感覺。正因為說的感覺多,所以字的音調決定了裝飾音的使用,口語化更濃。

(五)“山歌”

“山歌”曲調的特點是運用當地的漢語方言“桂柳話”來傳唱歌曲,是瑤族音樂文化與地方文化相結合的產物。它的唱詞結構一般是七言四句體或“三七七七”體,四句唱詞呈對仗的特點。其音調特色在于,出句唱詞中的前四個字停留在主音上方的四度音上,后三個字停留在主音上,對句時,除在唱了前兩個字后要做短暫的停留外,其他的音調特點與出句相同。

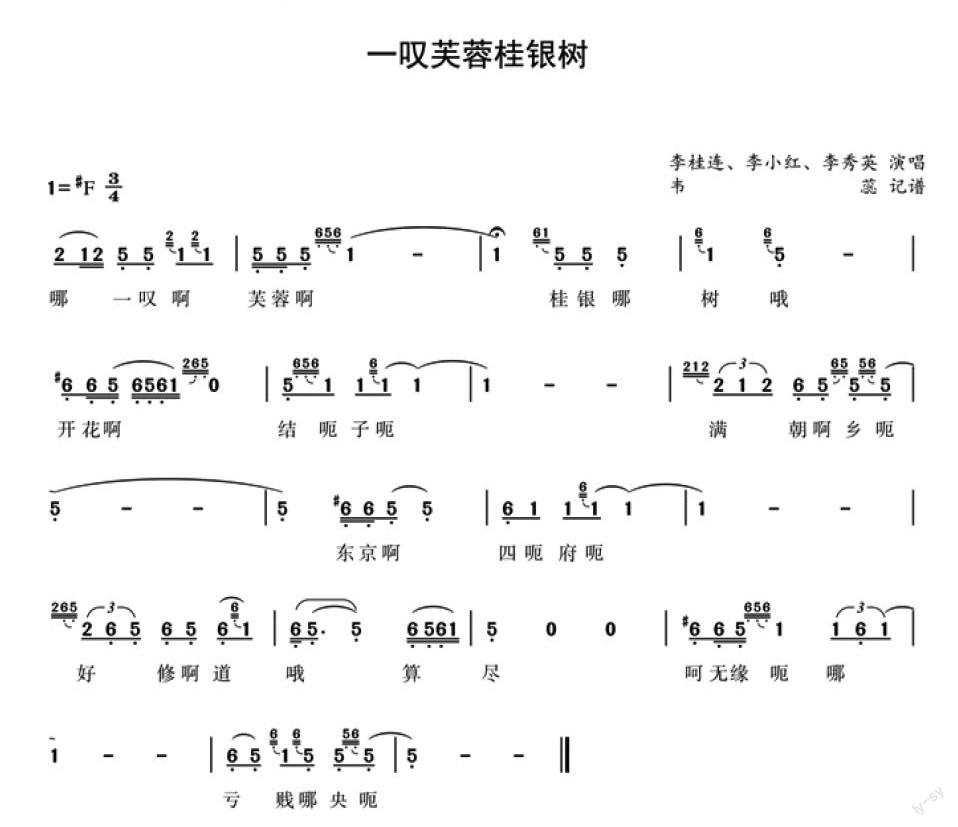

例如譜例【4】《一嘆芙蓉桂銀樹》中:

一嘆芙蓉(do)桂銀樹(sol),開花(休止)結子(do)滿朝稥(sol)。

東京四府(do)好修道(sol),算盡(休止)無緣(do)虧賤佒(sol)。

歌手是用吟誦和吟唱的方式交替來演唱歌曲,達到一唱三嘆的效果。如其中 “一嘆芙蓉”運用誦的感覺,襯詞“哎”處運用唱的感覺,從第五小節開始又往復,“桂銀樹”特指某事物的時候就用說的感覺,襯詞用唱的辦法。唱襯詞時常伴有拖腔、顫音和滑音的演唱特點。

二、廣西賀州過山瑤傳統民歌曲調特點

根據上述對幾種傳統曲調的分析,廣西賀州過山瑤傳統民歌具有以下特點:

(一)樂句末音呈對仗結構

傳統民歌中的歌詞比較特別,歌詞結構常常采用七言四句體的格律詩歌體裁,樂句所使用的音樂材料也跟隨歌詞,呈現出詩歌的對仗特點。如“吶發”、“仙拜”和“過山音”這一類運用襯詞作為獨立的樂句結構的曲調,所有的樂句末音都統一結束在主音上;而以吟誦為主的“講歌”曲調,一三和二四句的末字,跟隨其歌詞所押的韻,落在相同的音上,形成對仗的呼應。

(二)曲調呈規律性簡單變化

在賀州過山瑤的傳統民歌中,幾種傳統曲調都存在相似的特點,只發生了簡單的變化。在旋律的構成上,各曲調所采用的材料大致相同,主要是由“sol- si-re”、“sol- la-do-re”、“re - do - la - sol”組成的音列來構成。曲式結構大多為樂段或復樂段,曲調的分類主要由同一種襯詞襯腔在其出現的固定位置來決定。簡單和有規律的曲調結構變化,既避免了單純的重復,又使學唱的人易于掌握曲調的規律,為曲調的傳承提供了便利。

三、廣西賀州過山瑤傳統民歌曲調演唱特點

(一)演唱形式和方式多樣化

瑤族民歌伴隨著瑤族人民生活的方方面面,是人們日常生活中不可或缺的精神食糧,人們用歌娛神,以歌傳情,教育后代,傳承歷史。傳統曲調所承載的內容保羅萬象,因此,演唱的形式也豐富多樣。演唱形式有獨唱、對唱、跟唱和幫唱。例如:“吶發”的演唱形式常常是獨唱,在坐歌堂活動中唱的曲調則是對唱,還有一人唱一人跟或多人跟(幫)的形式。

演唱曲調所使用的方式分為歌唱、吟唱和吟誦等。按照約定俗成,唱到某個曲調,就使用相應的演唱方式,如在宗教儀式上,“歌娘”在用“吶發”曲調唱宗教歌曲的時候,沒有華麗的炫技,也不追求聲音的高亢響亮,最大的特點是低回緩緩的吟唱;歌手學習曲調前,先運用吟誦的方式掌握“講歌”,再學唱復雜的曲調。

(二)唱詞傳承與創新并駕齊驅

在運用傳統民歌曲調來對歌的過程中,歌者常常是既繼承傳統,也有即興的創作。唱詞可分“唱文”和“唱白”兩種。瑤族有許多用文字記載的歌詞手抄本,其中的歌詞是以隱喻的詞句來表達內容,記錄著歷史故事或神話傳說。“唱文”就是指用與瑤族日常用語不同的特殊的語言,來唱這些傳統唱詞。“唱白”就是用瑤族常用語言即瑤話來演唱曲調。在集體對歌時,他們除了按傳統的歌詞手抄本中記錄的唱詞來演唱外,還會隨編隨唱,即興創作歌詞。歌詞語言優美,善于比興,富有詩意,表現了歌者的智慧和才華。

在20世紀80年代以前,瑤族有自己的語言,卻沒有本民族的文字。人們主要使用漢字來進行日常的書信交流及文字記錄。而大多數沒有學過漢字的人們,主要以民歌為媒介,以口耳相傳地學習演唱傳統民歌的方式來傳承民間故事和歷史文化。這種方式也使得瑤族優秀的傳統民歌文化,在頻繁的遷徙中得以保存并流傳。

(三)潤腔方式具有深山遷徙的烙印

在比較不同的歌者演唱過山瑤曲調的過程中,筆者總結出一些共性特點:即無論唱調、講調還是山歌調,都在演唱中或多或少的運用了拖腔、顫音、滑音。如在“吶發”“過山音”中多處使用了時值較長的拖腔,在“講歌”和“山歌”中,不規則時值的拖腔的存在,使曲調的節奏呈現出自由延長的特點。“吶發”這類以唱為主的歌曲,顫音的使用與襯詞同時頻繁的出現,而在“山歌”調中也時有顯現。顫音的使用是在瑤族長久的遷徙歷程中自然流傳下來的,是遷徙民族苦難歷程的訴說,有著鮮明的遷徙烙印。“過山音”“山歌”等曲調中多處與拖腔同時出現的滑音唱法,更彰顯了過山瑤人常艱辛地行走在深山中的特點,滑音既像是人們在高山上隔山呼喊的聲音,也像是這個遷徙的民族在艱難旅途上無奈的嘆息。

參考文獻

[1]趙福東.流樂歌[M].廣西:廣西賀州市八步區民族宗教事務局.

[2]趙福東.賀州瑤族歌堂夜音樂精選[M].廣西:賀州市八步區民族宗教事務局.2009.9.

[3]何蕓.伍國棟.喬建中.瑤族民歌[M].北京:文化藝術出版社.1987年6月.

[4]彭兆榮.邵志忠.黃蔚等.南方少數民族音樂文化[M].廣西:人民出版社.1995年6月.

[5]黃鈺婷.賀州瑤族民歌的藝術特征.民族民間音樂研究[J].2010.3.

作者簡介:韋蕊,廣西幼兒師范高等專科學校講師。