性格變奏因素的初現

李超

【摘要】《哥德堡變奏曲》是巴赫晚期代表作之一,也是巴洛克時期最偉大的變奏曲。本文立足于音樂本體分析,對作品所體現出的性格變奏因素以及對后世的影響進行了詮釋。

【關鍵詞】巴赫 《哥德堡變奏曲》; 性格變奏因素

變奏:一種建立在重復基礎上的形式,以及由此產生的一種基本的音樂、修辭原則。根據這一原則,一個單獨的主題經過不同的變化后被重復數次。[1]變奏這一形式早在中世紀就已經出現,當時只是一些簡單的變奏手法和帶有變奏因素的樂曲。這時的變奏只是音樂發展的一種手段,還不能稱之為變奏曲。真正有史料記載的變奏曲到16世紀才出現。根據主題元素在變奏中是否成為某一種固定不變的音樂素材,筆者將變奏手法分為兩大類:一類是固定基礎變奏,一類是主題與變奏,“性格變奏”屬于后者。

對于“性格變奏”一詞的界定,錢仁康和錢亦平教授認為:“自由變奏曲(性格變奏曲)是從嚴格變奏曲發展起來的,嚴格變奏曲的內容已經包含了自由變奏曲的因素,那些改變調式的變奏和變為卡農或賦格的變奏總是在旋律、和聲和結構上有較大的變化,體裁特點和性格面貌也和主題迥然不同,它們實際上已屬于自由變奏的范疇,但在嚴格變奏曲中,這些變奏手法只被用作造成對比的手段,而在自由變奏中則被用作經常的手法,但偶爾也可以用嚴格變奏的手法,所以所謂‘嚴格和‘自由,可用于區別整個變奏曲,也可用于區別各個變奏或變奏的手法。”[2]因此,對于“性格變奏”,首先可以理解為一種存在于變奏曲中的變奏手法,并且往往還與其他的變奏手法相結合,再者性格變奏也可以作為一種變奏曲形成一種變奏套曲類型,這類變奏曲是含有多種風格的綜合體,有些變奏還具有相對獨立的性格或體裁的傾向,原主題形象不再保留,甚至出現結構、調性等方面的對比,在其中常用的手法不但包括性格變奏,還有裝飾變奏和自由變奏(Free Variation)。

在復調音樂繁榮的巴洛克時期,固定低音變奏運用廣泛。特別是代表著鍵盤復調音樂長期演進之高度的巴赫,創作了很多這樣的作品,其中以《哥德堡變奏曲》最負盛名。但在筆者在查閱文獻時,很多研究者已經將其列為性格變奏曲或者是指其含有性格變奏因素,“有時候變奏會給予一種特別的性格,比如說一種舞曲。這叫作性格變奏(舉例巴赫的《哥德堡變奏曲》”。[3]那么這部作品到底在哪些方面出現了性格變奏曲的因素,為什么將其稱為性格變奏因素,它又對古典主義時期開始盛行的真正的性格變奏曲有什么樣的影響呢?

一、音樂的邏輯性思維

《哥德堡變奏曲》共計32個段落,包括1首詠嘆調和30首詠嘆調為基礎的變奏,變奏之后重復一遍主題加以呼應,形成一種整體感。中間30段變奏,以變奏16序曲做中軸線分成兩部分,第一部分較簡單,第二部分較復雜,這兩部分分別又以變奏10小賦格和變奏22四聲部賦格做中心點。每個變奏包含兩個段落,由反復記號分開。除了變奏16外,幾乎所有變奏都以主題的單二部曲式為準,以4小節為一句。每個變奏中兩個段落的小節數完全一樣:變奏3、6、9、21和30是8+8,其余樂章都是主題的16+16。不僅如此,每三個變奏的最后一首,除了變奏30,是從一度到九度的卡農。這些所有數字的呈現,充分證明了巴赫在創作這首作品時,不再有知覺和即興的意味,更多的則是對樂曲內部結構的思考。

“《哥德堡變奏曲》中的結構原則及作曲技巧與早期巴洛克變奏曲的結構處理(包括巴赫自己早期所寫的變奏曲)是屬于兩種不同的作曲思維。在早期巴洛克時代,如果作曲家寫一部基于低音主題的變奏曲(該主題通常取自某種舞曲),他們往往先對主題作一簡單呈示,然后寫出大段精美雅致的變奏展開。其中典型的技巧就是不斷變化原先主題的規整組合(4小節或8小節)與不規整、‘無法預言的(unpredictable)變奏音型之間的關系。”[4]

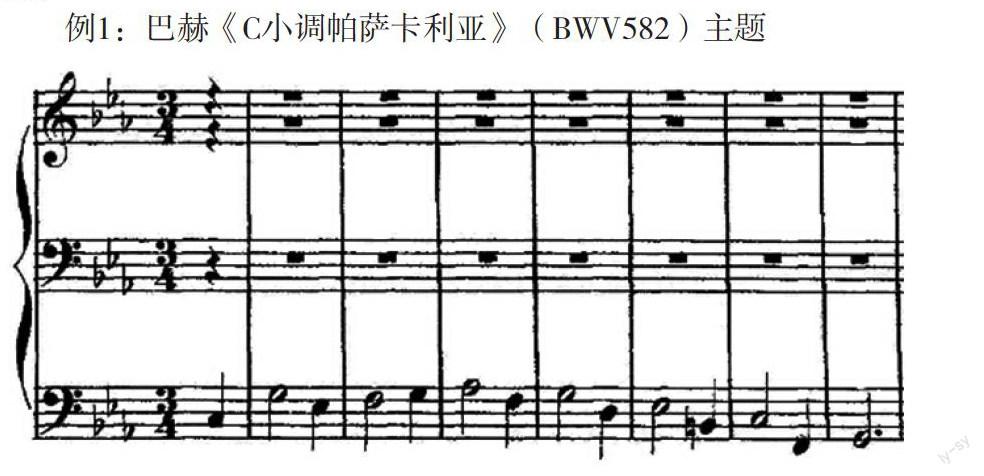

例1:巴赫《C小調帕薩卡利亞》(BWV582)主題

這是一首純樸、莊嚴的固定低音主題,8小節單樂句樂段在腳鍵盤上簡單呈示。之后展開了20段變奏。這部作品的主題首先不像《哥德堡變奏曲》一樣具有了曲式的概念,而且巴赫有意識的選擇了一個整體結構對稱均衡的詠嘆調作為主題,可見已經做好了邏輯發展的思想準備。總體結構布局來看,精確到數字的精密構思兩者更是無法相較,如此來看,《c小調帕薩卡利亞》更多了些即興的元素。馬歇爾在他的論文《革新主義者巴赫:論巴赫的晚期作品》中提到:“在這里,巴赫有意識的運用了一種新的音樂建構——勻稱、平衡的方整性結構和簡潔的和聲進行。這正是體現了前古典風格中兩個最重要的特征:整體運用的方整性,樂段結構和與其融為一體的悠緩和聲節奏。”[5]《哥德堡變奏曲》的邏輯性構思給后世的變奏曲留下了一個經典的創作模式,雖說之后的作曲家再沒有如此精妙的美作,但在創作時對音樂發展的邏輯追求,特別是對較大規模作品的整體駕馭更趨理性。貝多芬的《迪亞貝利變奏曲》就是一個典型,它承襲了《哥德堡變奏曲》龐大的規模,主題加33個變奏組成。首先主題如哥德堡一般都是平衡結構,也是用雙縱線隔開前后兩段,4小節為一句。整個變奏套曲按照三部性原則可以分成呈示部(變奏1~10),展開部(變奏11~24),再現部(變奏25~33)。

二、性格體裁多變

《哥德堡變奏曲》除了9首不同度的卡農之外(變奏3、6、9、12、15、18、21、24、27),還有前奏曲(變奏13、17、26、28),托卡塔(變奏5、8、14、23、29),舞曲(變奏1、4、7),創意曲(變奏2、11、19、20),賦格(變奏10、22),前奏曲與小賦格(變奏16),集腋曲(變奏30),巴赫綜合了這一時期典型體裁,成為集大成之作。

“在《迪亞貝利變奏曲》的創作手法上,我們可以明顯地看到巴赫《哥德堡變奏曲》對于貝多芬的影響:性格變奏的廣泛使用讓整個變奏曲在一個固定的主題中產生了多重變化,使得主題的音樂形象更加豐富多彩。”[6]貝多芬將原本平凡的圓舞曲通過改變織體、調性、節奏、速度等手段變化成進行曲、賦格、卡農等音樂體裁,變奏曲之間的性格對比較巴赫更大。舒曼的《交響練習曲》各變奏對比鮮明,使得全曲由莊嚴的葬禮進行曲主題通過一系列的變奏發展為光明、輝煌的凱旋曲性質的終曲,徹底改變了音樂形象。勃拉姆斯的《亨德爾主題變奏曲與賦格》依然是性格多變:變奏11模仿了莫扎特陽光般的氣質;變奏13似莊重炫技的匈牙利葬禮進行曲;變奏19為輕盈的西西里舞曲;變奏22似透明清亮的繆塞特舞曲等等。

三、變奏的性格對比

《哥德堡變奏曲》主題是一首具有薩拉班德舞曲性質的“詠嘆調”:3/4拍,第二拍由于連線的加入增加了聽覺上的拉長性,裝飾性的主調織體,速度較緩慢,平靜而祥和(見例2)。

例2:巴赫《哥德堡變奏曲》(BWV988)主題

但是后面的30個變奏將這一中庸的氣氛打破,并且彼此之間具有性格上的對比。首先,從體裁的劃分來看,以卡農為參考,基本形成了“舞曲(或賦格或前奏曲)——托卡塔(或創意曲)——卡農”的三個變奏為一組的形式。舞曲開頭的鮮明個性已經將各小組的性格對比體現出來。貝多芬的《迪亞貝利變奏曲》同樣如此,主題取自維也納作曲家兼出版商安東·迪亞貝利的一首圓舞曲,緊跟在輝煌的主題之后的是變奏1莊嚴的進行曲,靈巧生動的變奏2,接下來的變奏3則轉化成抒情的浪漫曲。到了浪漫主義這種對比變得更加強烈,勃拉姆斯的《亨德爾主題變奏曲與賦格》的主題來自于亨德爾的《降B大調羽管鍵琴組曲》(HWV434)中詠嘆調的旋律,情緒輕松愉快,具有宮廷般高貴典雅的氣質。變奏1左右手分別使用了前8后16和前16后8的節奏,重音放在弱拍上,加強了整個變奏的律動,情緒上更激動表現出與主題截然不同的精神抖擻的面貌。變奏2形成典型的赫米奧拉比例7節奏型,很富流動感,作曲家在此標注了panimato,要求生機勃勃的演奏(見例3)。

從這里可以看出從《哥德堡變奏曲》以來,為了突出性格變奏的特性,作曲家在變奏和主題,以及各個變奏之間的性格對比上都下足了功夫,力求做到每一個變奏性格的鮮明。當然,這種對比在各個時期所運用的方法是不同的,在巴赫時代,由于鋼琴制作工藝的限制,對于變奏性格的表現最多靠節奏、速度及織體的變化去獲得,而從古典主義開始,隨著現代鋼琴的技術發展,性格的變化所依靠的手段也越來越豐富,不僅僅有著節奏、節拍、織體的變化,還有了強弱對比,以及作曲家對感情表達和速度方面的明確標記。

例3:亨德爾《降B大調羽管鍵琴組曲》(HWV434)變奏2

綜上所述,巴赫的《哥德堡變奏曲》不只是巴洛克的“唯一性”,而且又有著超時代的性格變奏因素的出現——創作的邏輯思維,體裁性格的出現,變奏的性格對比。“雖然一些早期的變奏曲能正當的用性格變奏這個詞來區分類別(比如福雷斯科巴爾迪的《帕蒂塔上面詠嘆調調式的羅曼內斯卡》中如諧謔曲性質的第五變奏),甚至19世紀前期(明顯的如巴赫的《哥德堡變奏曲》),都不能在19世紀之前將性格變奏作為一種類型。”之所以說是一種性格變奏的因素而不是一種真正的性格變奏類型,是因為這首作品的變奏還是在固定低音基礎上進行的,而性格變奏作為一種真正的變奏類型,是要脫離開對主題的固定因素的依賴,促成主題在變奏中出現本質的、獨具個性的或戲劇性的變化。當然,巴赫的超時代性還不僅限于此,對復調音樂的青睞,比如卡農、賦格的運用也影響深遠。

參考文獻

[1]Moody,Ivan.“Variation”The New Grove Dictionary of Music and MusiciansII,vol.22, edited by Stanley Sadie,published by Macmillian (London,2001),p284.

[2]錢仁康,錢亦平.《音樂作品分析教程(上冊)》,上海:上海音樂出版社,第二版,2003年,第153頁.

[3]D·Boyden,David. An Introduction to Music,published by Alfred A.Knope,Inc.1956,pp.59-60.

[4]孫國忠.“《戈爾德堡變奏曲》:巴赫的晚期風格及其研究”,《音樂藝術》,2000年,第4期,第68頁.

[5]李文彬.《巴赫<哥德堡變奏曲>的研究》,中國音樂學院,2010,

第18頁.

[6]赫米奧拉比例:在中世紀和文藝復興時期的理論中,赫米奧拉比例代表3/2之比,在這里指3對2的節奏關系.

[7]U.Nelson,Robert.The Technique of Variation,Berkeley: University of California Press,1948,p6.