“藍信封”,敲開留守孩子的心

李雪

7年來,這個公益活動覆蓋了3351個孩子,有3萬多封書信往來

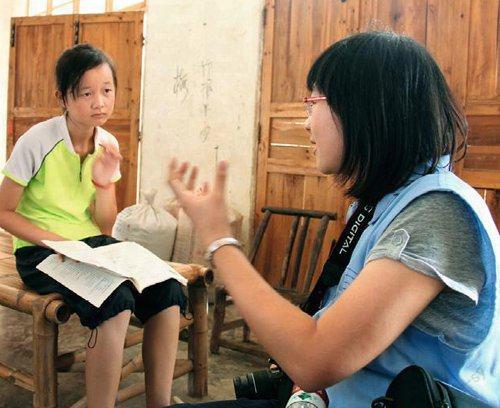

在一所鄉村中學,十幾個青春洋溢的大學生走了進來,他們穿著藍色上衣,上面印有一大一小兩只手的剪影。鄉村中學的孩子們立刻興奮起來:“藍信封”的哥哥姐姐來了……

這些孩子大多是留守兒童,中國有6000萬留守兒童,占青少年總數的1/5。長期與父母分離,漫漫長夜的寂靜無聲,這些孩子的孤獨、無望該如何舒緩?他們的人格培養,該從何談起?相對于物質層面的關注,精神上的溝通或許更為重要。

沒有父母在身邊的日子里,“藍信封”的哥哥姐姐們成了他們最貼心的朋友。通過一封封書信,他們訴說著自己的苦惱、快樂,并從中找到方向和力量。

一個留守女孩的苦惱

小嘉的父母遠在廣東打工,她和奶奶、弟弟、妹妹住在家鄉小鎮。她從小聰明伶俐,2009年初中期末考試,小嘉考了全班第一。父親對她抱著很大希望,不讓她做農活,還每周打電話關心她的學習。

但后來,小嘉再沒考過第一,這讓她很自責。“有一次,老媽問我,以后想考哪個大學。我隨口說中山大學。一個星期后,老爸把工作換到了中山。我眼淚嘩地就下來了……為了我的將來,他離開了工作了十幾年的東莞,來到這個陌生的城市。”

有一次,小嘉出去和同學玩,被人冤枉偷東西,還被帶到了派出所。當她給爸爸打電話說到這件事時,電話那頭傳來的不是想要的慰藉,而是暴風雨般的斥責,這個十幾歲的孩子,萬分委屈,卻無人傾訴。

2010年,她和“藍信封”的志愿者小敏結成了對子,開始在信里訴說自己的苦惱。中考時,小嘉差了幾分沒考上一中,但父親不同意花錢讓她上一中;奶奶腳受傷了不去看,爸爸回來看到了,劈頭蓋臉罵了小嘉一通;她去有電腦的同學家做作業,爸爸以為她去玩,又是一頓罵……在給小敏的信里,她寫道:“他已經狠狠地傷了我的心。說實話,我已經很努力了,早上5點50分起床,晚上11點睡覺。我已經很節儉了,同學每周80塊錢伙食費,我只拿50……家人,是傷我最透的一種人。”

2013年2月,小敏打通了小嘉爸爸的電話,這位父親卻貼心地打回來:“打外地長途費錢,你還是學生,我打給你省一些。”

這個為家庭在外奔波的爸爸面對青春期的女兒也有諸多無奈,為了了解女兒,他專門請了一個月的假在家,但女兒從不主動和她說話。“我為什么對她嚴厲?在外闖蕩那么多年,因為沒文化,我被坑過多少次!我不想女兒像我一樣,希望她的路走得順一些!我很遺憾小時候沒有人督促我學習。要學好,那我就要對她嚴格要求!” 這本是份沉甸甸的愛,卻因為空間的阻隔、觀念的不同,讓這對父女愛恨交織。

小敏把這些告訴了小嘉,一個星期后,小敏收到了小嘉的短信:“我跟爸爸的感情增進了不少。謝謝!”

他們同樣有著敏感的心

2008年,12歲留守兒童章楊宇在父母離家打工的10天后,親了親陪伴自己的爺爺,走到了村祠堂后面一間小屋,自縊在一根橫梁上,褲子口袋里留下一封遺書。遺書中,他寫下了這樣的話:“你們每次離開我都很傷心,這也是我自殺的原因……”

這件事讓正在中山大學讀研究生的周文華很震動,經過調研,他發現,原來把對父母的思念寫在信上、卻藏起來沒有寄的留守兒童還有許多。也是在那一年,他參加一個大學生的公益創意大賽,提出了這個和留守兒童有關的項目——“藍信封”。“我們讓孩子跟大學生寫信,通過這個過程,他們可以互相了解,互相傾訴,互相親密。孩子們會在傾訴中,釋放或者緩解壓力。”

剛開始,他和志愿者去湖南漢壽縣軍山鋪鎮中學和孩子們見面,做家訪,孩子們通常表現得很冷漠。“其實他是在試探你,留守孩子的防御心理更強。如果他一旦接納了你,就會非常信任你。”不久之后,他們接到了學生小苗、小軍的來信。

目前,“藍信封”覆蓋了湖南漢壽4所中學、廣東河源9所中學,有3351個孩子和3351名志愿者結成了對子,共有3萬多封書信往來。在信中,孩子們講述著自己的小世界、小煩惱。17歲的小宇沒有父親,對于自己的胃病,他說:“我根本不想好!胃病好了就沒有人再管我了。”14歲的軍軍善于思考,老師的照本宣科根本無法給他帶來滿足。15歲的小志想造一個超能力鎧甲,因為體格瘦小的他常被同學欺負,老師也不管。16歲的玲玲在家族爭執中體會到了世間冷暖,在打暑期工時了解到母親的不易,她最大的愿望就是讓父母過上好生活。

周文華告訴《環球人物》記者,留守孩子有著和城市孩子一樣敏感的心,但在粗礪的生活中,這些柔弱和敏感通常不被關注;而志愿者就是這些小心事的傾聽者,小煩惱的寬慰者。“心理撫慰類的公益項目很難量化,我們正在和中山大學心理系合作開展調研;從具體案例看,留守兒童最明顯的變化是,人變得陽光、開朗了。”

改變的還有志愿者們

“藍信封”的志愿者團隊主要來自中山大學、華南師范大學、廣東外語外貿大學等高校。7年來,老志愿者畢業了,新的志愿者又加入進來。常規志愿者約500人。

周文華告訴《環球人物》記者,“藍信封”已經形成了一套行之有效的運作流程。“我們一般會先到學校和留守孩子進行團體活動,告訴他們我們是干什么的。活動后,我們會問他,愿不愿意跟哥哥姐姐寫信?如果愿意就留下來,一個一個聊天;然后我們會去家訪,和孩子的爺爺奶奶聊,并根據這些訪問記錄,給每個孩子制作一份檔案。回到學校后,就招募志愿者和孩子們一對一結對子。招募的標準之一就是要有同理心,不能是‘說教。通信活動一年為一個周期,這一年項目組會統一收發孩子和志愿者的通信,一年后轉成自由通信。”經歷了3年深度尋訪,《愛我,請理解我——中國留守兒童書信訪談錄》一書出版了。

“藍信封”改變的不僅是農村留守孩子,還有這些大學生志愿者。為了編輯《愛我,請理解我》一書,志愿者陳雨新和童頂已經記不清多少次去當地與孩子交流。在這個過程中,他們開始重新認識自己。陳雨新對記者說:“你之前可能覺得,自己生長在城市,視野比他們寬闊,你對他的幫助是自上而下的。其實,你不比他們優秀,只是更幸運。而且反過來想,他們在逆境之中的那種堅強和隱忍,非常讓人敬佩。”童頂已在美國留學兩年了,每逢生日都會接到孩子們的問候,“這幾年,他們教會我如何去放下自己,去理解、關心別人。”

一邊是渴望愛和理解的留守兒童,一邊是年輕的大學生志愿者;一邊是將自己的痛苦和堅持毫無保留地表達,一邊是將一顆真心和業余時間都寄托于此。他們一起書寫的這些真實生動的故事,可以講給所有關心中國未來的人們聽……