公路工程路基施工新材料新工藝的應用

左潔

摘 要:公路路基傳統施工材料具有過度開采自然資源、建設成本高的缺點,文章通過電石渣、注漿法運用于公路工程路基施工的實例,介紹適用于公路工程路基施工的新材料新工藝。

關鍵詞:公路工程;路基;新材料;新工藝

隨著國民經濟的不斷發展和社會運輸市場的日益繁榮,交通基礎設施建設的規模正在進一步擴大。在公路工程建設中,常在土質路基填料中摻入石灰,以降低濕土含水量、提高土基強度,但也存在著以下的不足:(1)石灰價格飛漲,導致建設成本大幅度增加;(2)對自然資源過度開采,不利于環境保護與工程建設的可持續發展,也增加了環境治理費用。因此,在建設規模擴大的同時,亟需尋求新材料新工藝用于路基填筑。文章通過電石渣、注漿法運用于公路工程路基施工的實例,介紹適用于公路工程路基施工的新材料新工藝。

1 電石渣穩定土路基

1.1 電石渣穩定土可行性分析

電石渣是工業生產聚氯乙烯等產品過程中,電石水解后產生的工業廢渣,主要成分為Ca(OH)2,含有少量雜質。電石渣利用率不高,未利用部分多采用填埋或堆存的方法進行處理。電石渣的填埋或堆存占用、侵蝕大量土地,并對地表水和地下水產生二次污染,使水源、土地堿性化,對周邊的人類生存環境造成危害。交通部行業標準《公路路面基層施工技術規范》中提出,有效鈣含量在20%以上的等外石灰、貝殼石灰、珊瑚石灰、電石渣等,當其混合料的強度通過試驗符合標準時,可以應用。因此,根據現行的相關標準、規范,電石渣應用于公路路基是可行的,且可使其變廢為寶作為二次資源,解決由電石渣堆積帶來的環境污染問題。

1.2 電石渣穩定土應用實例

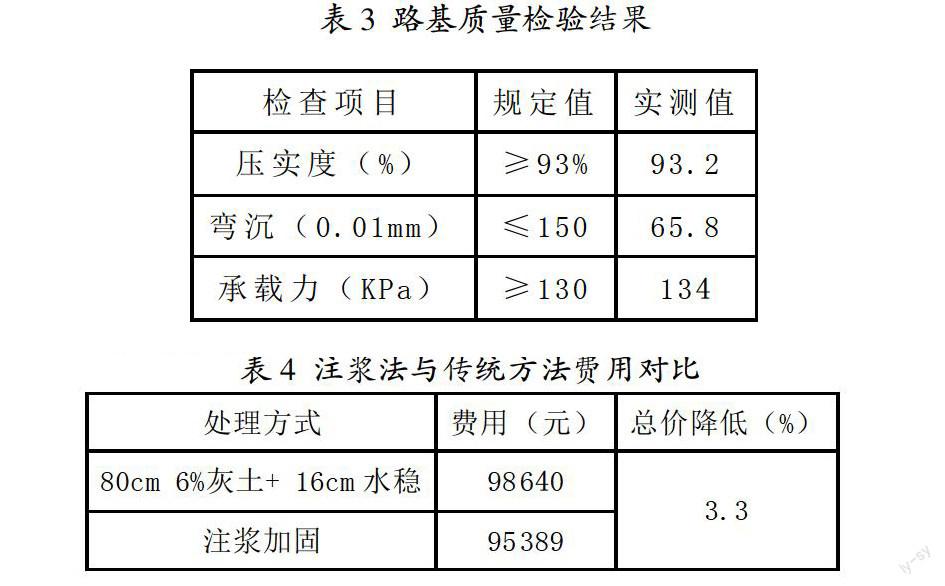

246省道溧水縣城至蘇皖省界段公路建設工程K51+080-K51+160從-20cm到路基頂分別采用摻量6%的電石渣穩定土,并按照規范要求及時檢測,結果見表1。檢測結果顯示,電石渣穩定土的灰劑量、壓實度、厚度、彎沉值均滿足規定要求。

表1 路基質量檢驗結果

1.3 電石渣穩定土效益分析

目前國內市場上的石灰價格逐年升高,造成建設成本不斷增加。與此同時,由于電石渣的填埋或堆存占用、侵蝕大量土地,并對地表水和地下水產生二次污染。將電石渣用于公路建設,可使其變廢為寶作為二次資源,將有以下顯著的經濟效益和社會效益:

(1)電石渣是工業廢品,無生產成本,僅需考慮電石渣的運輸、裝卸和人工管理等費用,可節約23.69%的工程造價,直接經濟效益顯著(表2)。

(2)電石渣未經消解,電石渣穩定土不會出現“空鼓”現象,容易控制鋪灰厚度和均勻度,同時也會降低對拌和設備的磨損率。

(3)減少石灰資源的開采,減少消灰、篩灰、裝灰、卸灰時對周圍環境的污染,相對改善了施工環境。

(4)減少治理石灰資源開采以及電石渣堆存帶來的污染費用。

(5)可有效緩解工程項目所在地區因環境污染帶來的地方矛盾。

表2 電石渣穩定土與石灰穩定土費用對比

2 注漿法加固路基

2.1 注漿法加固路基可行性分析

注漿加固技術利用氣壓、液壓或電化學原理,通過注漿管把漿液均勻地注入到路基中。漿液以滲透、充填、擠密等方式將巖石裂隙中或土質顆粒間的水分或空氣趕走并占據其位置,將原本松散的土料或裂隙膠結成一個強度大、結構新、防水性能高和化學元素穩定性好的整體。這種技術具有施工工期較短,無環境污染,對周邊影響小的優點,廣泛應用于地下工程、基礎工程、坡體工程、礦山工程中的防水和加固。

2.2 注漿法加固路基應用實例

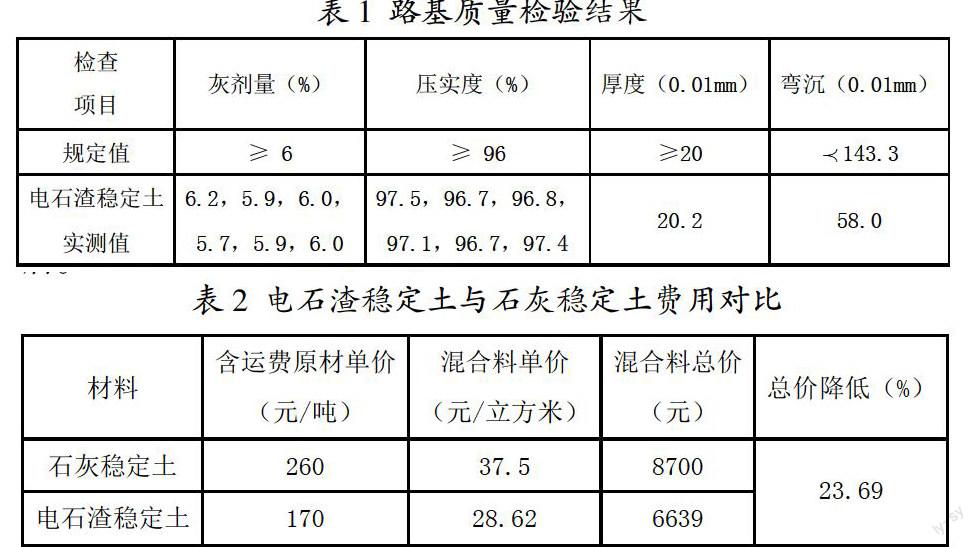

六合區橫瓜線部分路段大修工程在K0+150-K1+150標段采用注漿加固技術(P·O42.5水泥,水灰比0.8:1,孔距150cm,注漿壓力0.2MPa),并按照規范要求及時檢測,結果見表3。檢測結果顯示,注漿法加固路基的壓實度、彎沉、承載力均滿足規定要求。

表3 路基質量檢驗結果

2.3 效益分析

將注漿法用于公路建設,將有以下顯著的經濟效益和社會效益:

(1)通常路基采用石灰摻拌或換填后,需鋪筑1-2層水穩基層;路基注漿加固,則無需鋪筑水穩基層,對比二種處理方式的每100m斷面(9m寬)的費用(如表4所示),注漿加固降低3.3%的工程造價,經濟效益顯著。

(2)施工工期較短,無環境污染。

(3)減少石灰資源的開采,減少消灰、篩灰、裝灰、卸灰時對周圍環境的污染,相對改善了施工環境。

(4)減少治理石灰資源開采帶來的污染費用。

(5)無需大面積開挖,可有效緩解工程項目所在地區因大面積開挖帶來的地方矛盾。

表4 注漿法與傳統方法費用對比

3 結束語

(1)電石渣穩定土的灰劑量、壓實度、厚度、彎沉值滿足規定要求,注漿法加固路基的壓實度、彎沉、承載力滿足規定要求,因此,均可應用于公路工程路基施工。

(2)將電石渣、注漿法運用于公路工程路基施工,分別降低23.69%、3.3%的工程造價。

(3)對比傳統技術,兩種新材料新工藝可減少石灰資源的開采,減少消灰、篩灰、裝灰、卸灰時對周圍環境的污染,相對改善了施工環境。

(4)將電石渣用于公路建設,可使其變廢為寶作為二次資源,符合目前所倡導的節能減排和循環經濟的要求。