往事,未必不堪回首(組詩)

種子的命運

種子是有運氣的

無論糧種樹種還是草種

種子總想把欲望播到

陽光雨露與堅實肥沃的土地

然后發芽成長

青綠茁壯度過一生

像松籽這樣的種子

都想在有風景的家庭落戶

成為閃光燈與封面追逐的角色

挺拔長壽而有滋味

他們知道貧瘠而干渴的地方

水不疼光不愛

只能長成弱不禁風的孩子

也有些種子還以為運氣很好

落在肥沃而繁華的地方

可他們沒有料到的是

在花蕾初放的季節

被大手掐掉 被大腳踩踏

也有的被過多的營養摧殘

半途夭折

玉米地

這一片是神奇的兄弟

那一片是秘密的姐妹

只要我們鉆了進去

太陽再熱也感到涼爽

秋風再冷也火熱無比

白天就像大門掛上了鎖

黑夜就像房里點上了燈

玉米葉指指腦門綠了

玉米穗羞羞臉頰黃了

就這樣友誼在風里成長

愛情在雨里扎根

到秋糧入庫秸稈還田的時候

玉米地就成為美麗的回憶

野蒿

一部分的個子比野草高些

大多的臉面和要飯的差不多

這些讓人很難想到的植物

絕不會擠到高貴的地方

只是在免子也不拉屎的荒原

吃著西北風扔掉的食物

喝著殘云偶爾吐出的口水

在春天掃過時挺一挺身

寒流漫過時縮一縮腰

沒有與衣冠楚楚的樹林爭雄

甚至希望四世同堂的夢想

也只能遙遙相望

可那些毫不相干的鐮刀鋤頭

只要路過他們就會順手牽羊

讓他們遍體鱗傷

他們到死都不知為什么

一聲大吼

被熱浪窒息時

踉蹌的腳步沉悶

太陽在云層外睡著了

看不出有下雨的跡象

蔥綠的玉米低下頭

飽滿的棉花干癟

高粱穗如血凝固

各想各的心思

嗓子眼不知跟誰過意不去

癢得實在憋不住了

鉆進無人理會的青紗帳

就算有人聽到也不知是誰

然后深吸一口氣

向田野向天空向太陽

放聲大吼

——啊——

這一九七六年秋季

多么蒼白無奈的聲音

卻在以后的許多年里

激情回響

想你的時候

不一定和月光坐在一起

盡管夜還是很輕柔

銀河的飄帶上星光沉睡

水邊的野花仍舊均勻地呼吸

那一棵圓潤樹冠被枝葉的青春

描述得多么豐腴

不一定用筆呼喊你的乳名

盡管你的芬芳總是溢出在

我的瞳眸盈滿憧憬與回憶

讓思緒浸潤你的激情

紙張盡管載不住沉重

那份感覺仍一樣酣暢淋漓

禁不住就要呼出聲了

雙眸抓緊熟透的秋季

看那遠遠起伏的山巒

把你一遍遍地搜尋

如同一個固執的旅者

苦苦地猜想世紀之謎

那一夜

一直刮著的風不再冷了

始終飄著的雪也發熱了

看不清楚的坑坑洼洼的路

就那么越來越踏實

我們走出了月色彌漫

看著啟明星掛在天上

我們感到篝火的光芒烤著

走過許多的山和許多的水

就這么披著燦爛陽光

等待

日子的樹已枝枯葉黃

月光的魚也散發著咸味

可風仍沒有停止的跡象

云也不曾送來帶露的信息

年輪上刻下的夏季

也是冰涼的浸透著寒冷

即使鳥不愿再唱綠樹林

滿天飛雪無奈地掠過黃昏

我依然固我

信任歲月里蓓蕾的承諾

同地平線遠處凸起的山脈一起

等下去

守著

我將我們的那個

與那年秋夜的滿天憂郁

悄悄裝進密封的記憶

同時埋葬在心底

我怕酒后再吐真言

從此拒絕與瓶子靠近

我怕偶然的觸景生情

從此不再接受老友聚會

我怕因為咳嗽泄露它

清明的祭拜不再迎風而立

我怕裂縫拱出意外的奇綠

總要在每年的春季

為記憶加蓋一層厚土

如今這墳塋已山包似的

上面的老苔也堅韌無比

今夜我終于憋不住了

對著寂靜如死的雪原

向心靈的滿天星斗說

請你放心

災年,收獲愛情

那一年的春季

田園跳舞,我們唱歌

一直唱到小麥泛黃

桃花結成喜悅

在收割機剛剛到來的時候

一場比雞蛋還大的冰塊

只有一個多小時

就打滅了歌聲和舞蹈

我們在倒下的田園上痛哭

另一邊種下秋天的希望

可雨水把夏天澆透時

秋天卻曬干了臉面

我們在無果的樹下徹夜抱著

抱到秋風吹盡雪花飄落

在冰雪的圍困中

我們意外地收獲了愛情

旅途的河邊

一陣清風看見我

呼喚羔羊一樣叫了幾聲

擠過了異鄉的音響和霓虹

碰醒近處的樹葉與塵埃

舔干身上的汗水

臥在腳下的草地上不動了

這時遠處傳來春天的童謠

熟透的秋香又在暮色的炊煙里飄起

校園后林蔭深處的琴聲

在月夜的鄉場上回蕩

溫暖陽光下清甜的小溪

流出花的方言與果的洋腔

對兩手空空的游子說話

一時就有淡淡的哀傷

撫摸了半洋半土的鄉愁

又在河邊的旅途上吹起

雪花飛揚

那場大雪是靜悄悄來的

沒有約定

像鄉下走親戚一樣

可這從沒見過的雪花

隨后跳舞的雪花

唱歌的雪花

沸沸揚揚打開清晨的門窗

讓田園突然發出亮光

母親說一冬的夢沒有白做

終于讓雪花打濕了眼眶

父親顧不得哮喘捧起雪花

就像看遠行的兒子衣錦還鄉

粗口的鄉親罵這狗日的到底還是來了

傻笑的臉上映紅了希望

那年這蒲東的雪花

后來知道不僅落在蒲劇的鑼鼓

它也打響了河南的梆子

引發西安大吼的秦腔

也讓我的嗩吶悠悠揚揚

多少年過去

只要想起那場晚冬的飛雪

就想起疼痛

想起瘡疤

想起那河流拐彎的地方

久久不息地歌唱

房子的感覺

扎成捆的玉米稈架起來

誰都不會說那是房子

可三十多年前看秋的夜晚

一伙下鄉與回鄉的青年

風搖響呼嚕 雨潤甜夢境

我們的睡姿比賓館還舒坦

樹皮搭就的工棚算是房子吧

可天冷時比冷還冷

天熱時比熱更熱

盡管又矮又潮又灰暗

二十年前卻回蕩著愉快的歌聲

撐起一座又一座城市的標志

那時節住過泥土壘起的大炕

睡過稻草編織的席子

水庫邊的石頭和樹林里的葉子

讓激情輝映詩歌的笑容

我們的舞姿閃爍青春的歡樂

現在,這通風透光的大宅

卻經常遠離房子的感覺

那明暗適度的光線里

總是懷念起以前的影子

說不清這么寬敞的地方

為什么不如不是房子的房子更好

有時候

有時候問月亮問星星

問遠處的篝火

夜幕下的十字路口

問他們向右還是向左

有時候問土路問石橋

問眼前的水波

風雨迷茫的山崖邊

問他們前進還是后撤

有時候問樹木問花草

問沙塵中的寂寞

在命運的暮色里

問他們傾訴還是憋著

這些此起彼伏的坎坷

還經常酸澀地弄出些幽默

可無論點頭還是搖頭

我從未埋怨過捏緊拳頭的選擇

吆喝

眼淚中有鹽我爹年輕時最清楚

眼淚里含酸我娘小時候就明白

我的爺爺一輩子用它擦臉

我的奶奶習慣蘸著它洗手裹腳

還有被歲月折磨過的叔叔時笑時哭

什么滋味他從來沒有說過

姑姑姨姨們只要聽到嗩吶聲響起

便放下手中活計擦紅眼睛嘮嘮叨叨

而我的一群兄弟姐妹們這時卻

大都嘻嘻哈哈打打鬧鬧

讓日子的風云雨雪慢慢地走過

只有我們這些后輩的兒呀女呀

嚼著糖喊苦嘗著醋怨辣

還放在共和國的春夏秋冬里

是是非非地指手畫腳

如果這時被我們村的老人們聽到

準會舉起他們手中的拐棍

吆喝這些王八羔子們

可是不能吃飽喝足后信口開河

童年的春天

帶著陽光和雨露的囑托

她像慈祥而溫柔的媽媽

輕輕地輕輕地來了

拍掉禾苗身上的塵埃

洗清草芽頭頂的積雪

搖搖還沉睡在冬天的枝條

上了山崗,下了河道

過了草原,過了沙漠

啊,對大地她仰起歡快的笑臉

在她親吻過的地方

露出碧翠而開闊的綠色

帶著信念和理想的囑托

她像勇敢而頑強的媽媽

輕輕地輕輕地來了

擦去小溪被酷寒凍僵的淚珠

疏松田野堅硬而厚厚的凍土

喚醒屋檐下未睜開眼的小鳥

下了大田,上了小道

過了森林,過了湖泊

啊,對世界她張開巨大的懷抱

在她撫摸過的地方

歡騰著美妙而動人的歌謠

(責任編輯 劉月嬌)

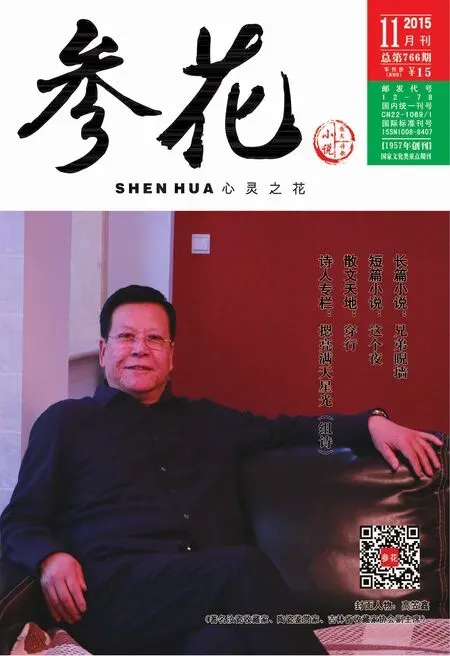

作者簡介:杜志峰,山西永濟市人,現在珠海市供職,廣東省作協會員。2007年開始在《詩刊》《詩潮》《星河》《綠風》《星星》《中國詩歌》《作品》《黃河》《南方日報》《羊城晚報》等多家報刊雜志發表詩作數百首,散文、書評數十篇;作品曾入選多種詩歌選本及獲得多種獎項;出版詩集《澀果》《家園》《五味》等三部。