范內瓦·布什:奠定美國科技霸權的預言家

劉一鳴 石海明

范內瓦·布什:奠定美國科技霸權的預言家

劉一鳴 石海明

思想的軌跡—當代美國戰略智囊系列之五

在美國的國家級智囊人物中,科學家是一個特殊的群體,其中的代表人物就是《科學——沒有止境的前沿》的作者范內瓦·布什。眾所周知,一戰的爆發與機械化軍事革命的勃興恰好同步,在一戰前業已萌發的機械化軍事革命,在歷經4年的世界大戰后得到了全面展開和進一步發展。同時,一戰對武器裝備、編制體制及軍事科學的影響也是巨大而深遠的。一戰后,美國開始意識到科學技術的重要性,戰爭前后成立的眾多科研機構為二戰做足了科學技術上的準備。到二戰時,一些科學家直接參與到戰爭中,并對戰爭的發展起到重要作用,其中之一就是范內瓦·布什。

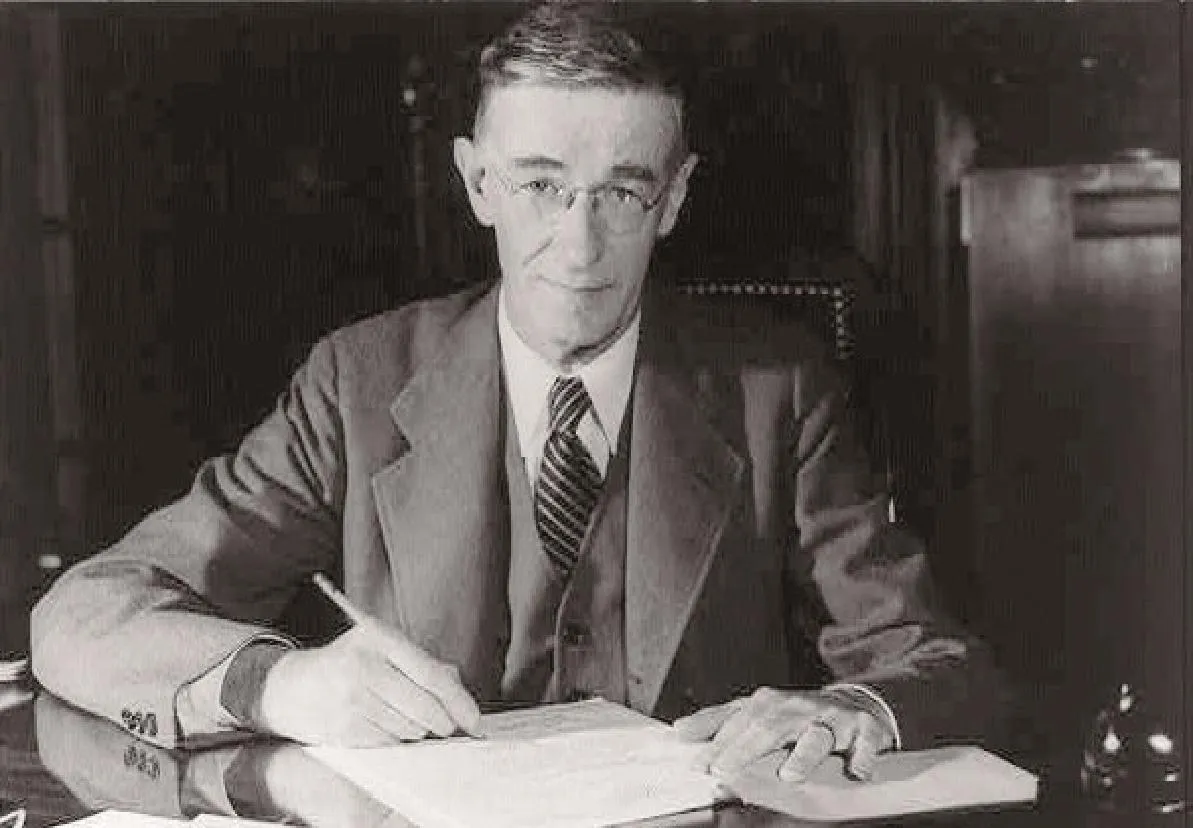

范內瓦·布什

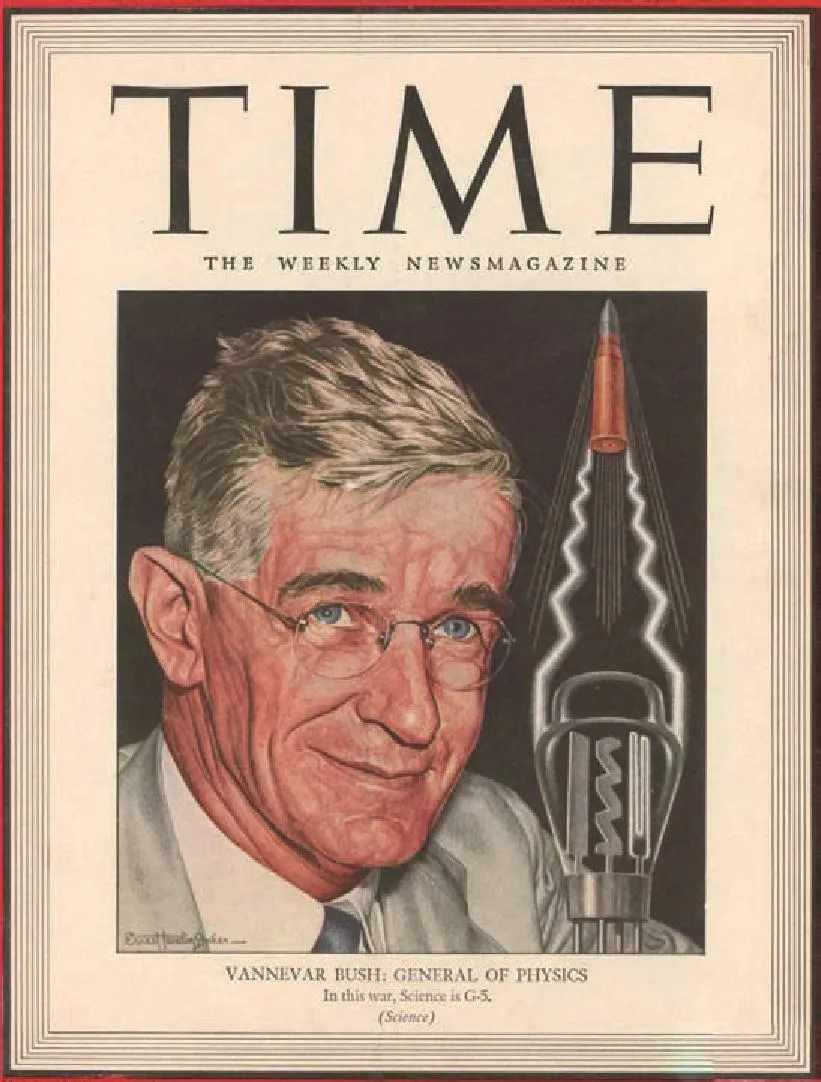

作為在兩次世界大戰中為美國國防科研做出過貢獻的傳奇人物,實在難以用某一個頭銜來形容范內瓦·布什。在不平凡的研究和咨詢生涯里,他既擔任過通用電器公司的設備質檢員,又擔任過赫赫有名的卡內基協會的主席;既在麻省理工的實驗室做過多年的教學研究工作,又管理過與眾多科研機構和企業合作的國家防務研究委員會;既自己發明過探測潛艇的裝置,又指導學生制作了具有開創性的微分分析機,這被認為是電子計算機的先驅;既是眾多大型科技公司的董事,又是入駐白宮的總統首席科學顧問……布什最為重要的“發明”當屬他在《誠如所思》中提出的未來計算機的構想。這篇論文中的諸多理論預測了二戰后到現在幾十年計算機的發展,后來的鼠標、超文本等計算機技術都是基于該文應運而生。得益于這位科學巨人的教誨,更是走出了“現代信息論之父”香農、“硅谷之父”弗雷德里克·特曼等杰出人物,有人稱布什為“信息時代的教父”乃實至名歸。

有人說,20世紀是“美國世紀”,而布什就是“美國世紀的工程師”。那么,在美國歷史上眾多縱橫科學和政治兩個領域的杰出人物之中,布什何以能夠脫穎而出成為教父級人物?他對當代美國和世界又有什么深遠影響呢?

“曼哈頓計劃”的秘密掌門

當我們提及美國陸軍于1942 年6月開始實施的、利用核裂變反應來研制原子彈的“曼哈頓計劃”時,一般首先會想到愛因斯坦等著名科學家,計劃的提出者和直接管理者布什卻很少被人提及。事實上,這完全是出于戰時保密的需要。

從未當過兵的布什在面對戰爭威脅時十分激進。1940年,面對歐洲戰場的狼煙四起,布什用極具哲學味道的觀點闡釋著軍事技術變革對于戰爭的影響,他說:戰爭中的每一個革新都能被另一個革新所抵消。由此出發,布什提出的問題振聾發聵:如果美國必然卷入這場戰爭,那為什么不使用最先進的武器?當時他敏銳地觀察到在科學技術研究方面,美國軍方、工業和大學中間極為危險的“沒有效率的自由”,極力主張建立幾方協作的聯合體,共同為國家的防務和可能發生的戰爭開發新技術。作為卡內基研究院院長的布什,利用自己的多個頭銜在軍方和學術界之間、不同軍種之間奔走游說,目的就是建立“把平民拉到軍事事務中的有用模式”,成為后來“曼哈頓計劃”的雛形。

布什成為杰出科學組織者的一個重要因素,就在于他具有良好的自知之明——對于原子彈最初的消極印象并沒有讓他閉目塞聽,而是充分聽取了物理學泰斗勞倫斯的意見,將核武器可行性的問題在多個組織中反復商討,不放過可能取得飛躍的機會。在科學院、國防研究委員會等科學家的意見難以統一之時,布什又面臨著德國即將率先研制出核武器的巨大壓力。進退維谷之中,1941年夏天,布什得到在戰爭結束前制造出原子彈可行性的十分肯定的證據,從此開始了具有歷史意義的轉變。

作為當時溝通科學家與總統的最為可靠的橋梁,身為核物理學門外漢的布什立即開始了對總統羅斯福和副總統華萊士的游說和“科普”。雖然在此之前,愛因斯坦已經向總統闡明了用核武器結束戰爭的可能性,但顯然總統更愿意再次考慮供職于政府機構的布什的意見。1942年3月9日,布什向羅斯福總統提交了對推動“曼哈頓計劃”具有重大意義的報告,強調了原子彈的光明前景,提出把全部的研制和生產管理移交給軍隊。羅斯福立即批復了布什的報告,“曼哈頓計劃”進入到加速研制階段。

“曼哈頓計劃”匯集了當時美國的頂級科學家

在將整個計劃的管理權移交給陸軍格羅夫斯上校后,布什受總統委托繼續在計劃中擔任軍事策略委員會主席,這一復雜而又艱巨的任務也許只有布什才能完成。研制原子彈的計劃一直處于高度機密狀態,要減少不必要的人員了解更多信息,這一直是布什在“曼哈頓計劃”中的綱領。一方面,布什要在保守秘密的情況下匯集一切可利用的資源加快研制進度;另一方面,他又要承擔拒絕海軍在計劃中分一杯羹帶來的指責:海軍和一些科學家借機指責布什放慢了研究進度;與此同時,他還要做好科學家和民眾的思想工作。

布什位于二戰時期的機密之巔,成了承受批評的眾矢之的;壓力之下,他卻要在白宮、軍方和科學家之間縱橫捭闔,以最大努力推進原子彈盡快成型;更肩負著與英國盟友謹慎進行原子技術交換談判的艱巨使命,哪怕羅斯福總統出使過程中屢次接近“出賣”了他。

1945年8月6日和9日,代號分別為“小男孩”和“胖子”的原子彈在日本廣島和長崎的爆炸成為“曼哈頓計劃”用于結束二戰的最有力證明。布什和其他同行一樣,將“曼哈頓計劃”的成功歸功于奧本海默,而布什則逐漸走出幕后,逐漸得到公眾的認可。

有人如此評價布什在“曼哈頓計劃”中的作用:“如果沒有布什的參與,(原子彈的)項目可能會被完全取消,或者至少不會那么快速地進行。”毫無疑問,在這項規模空前的計劃中,布什成功幫助白宮撥開重重迷霧,確立明確的目標,毅然進行了堅決、持久的行動,才換來了美國在原子武器上的先人一步和二戰的盡快勝利。布什在戰時一手締造的以“曼哈頓計劃”為代表的軍隊、工業和研究機構的聯合模式,在幾經輾轉后,終于成為當代美國科研和軍事發展的核心動力。

《科學——沒有止境的前言》一書封面

洞察未來的戰略預言家

1944年11月17日,即在二戰已是勝券在握的時刻,羅斯福總統出于對如何盡快而有效地把戰時的成功經驗移用于和平環境的戰略設想,給科學研究與發展局局長布什寫了一封信。信中,羅斯福提出了4個問題,希望布什能組織有關專家進行磋商并盡快回答。

問題一:如何能在不妨礙軍事安全并征得軍方認可的情況下,把我們在戰爭期間對科學所做的貢獻盡快公諸于世?

問題二:戰爭中科學成功地戰勝了疾病,怎么能使出色的醫學研究得以持續發展?

問題三:我們應當慎重地考慮公立研究和私立研究的相互關系及各自的任務,政府能做些什么,來幫助公立組織和私立組織進行研究活動呢?

問題四:為了發現和培養美國青年的科學才能,我們能制定出什么樣的有效方案,來確保我國將來的科學研究水平超過戰爭期間所達到的水平呢?

為回答這4個問題,布什精心組織了4個委員會來共同商討——名義上是商討,實則都未超出布什自己的意愿。經過布什仔細挑選的委員會成員,只是以一種民主的方式說出了布什的理念。倘若我們聯系到日后美蘇長達幾十年的冷戰對抗,以及最終以蘇聯解體為終結的歷史進程,難免不使人感慨二戰結束時美國極富前瞻性的戰略研究,以及布什在應對這些問題時表現出的深謀遠慮。同時,也應該說,布什在多年麻省理工的歲月中,特別是出任科學研究與發展局局長以來,一直致力于推動軍事領域的研究與民間機構的融合聯動,他的財富和地位也極大得益于這樣的融合。因此,與其說羅斯福的提問正中布什的下懷,不如說這些問題正是布什在白宮工作的重點所在,只是借總統之口提出時,其份量就理所當然地上升到國家戰略級別。

在這份報告中,布什認為:“無論是和平環境還是戰爭環境,科學僅僅作為整個隊伍中的一員在國民福利事業中起作用。但是如果沒有科學的進步,那么其他方面再多的成就也不能保證我們作為現代世界的一個國家的興旺、繁榮和安全。”在布什的設想中,美國科學技術管理至少應該在3方面取得突破:第一,對基礎理論研究進行足夠的資助,讓工業和軍隊從中自由汲取營養,來刺激經濟發展和保衛國家安全;第二,改進軍隊研究的質量,以提高軍隊的武器和戰略的效率;第三,將科學的專業知識用于改善政府決策的工作。這份報告最直觀的貢獻是促成美國國家科學基金會的建立,同時其對政府做為、基礎研究、科學教育之間的關系進行了深入和有前瞻性的思考,為美國在其后幾十年間的科技發展奠定了基礎,影響延續至今。

對于戰后亟待穩定經濟的美國來說,國家支持全面展開科學研究和技術創新在國會和百姓看來是不夠“經濟”的資源浪費,因此在《科學—沒有止境的前沿》發表時并沒有立即得到落實。杜魯門總統的預算局長曾譏諷“無止境的前沿”是“無窮的花費”。直到1950年左右東西方冷戰開始后,出于軍事實力上競爭的原因,美國政府對科學研究和技術創新支持才又被各方看重。而徹底扭轉美國朝野上下思想的,就是1957年10月4日蘇聯第一顆人造地球衛星成功升空。自此,美國政府才完全將對科學研究和技術創新的支持作為自己不可推卸的責任,也才使得美國聯邦政府對基礎科學和技術發展的支持程度與布什的預期發展相符。在此基礎上,《科學—沒有止境的前沿》中的基本思想和操作性建議也迅速成為影響戰后50年來美國科學政策的標準“話語”。其中,布什對科學研究自主性的強調,更是成為冷戰時期美國科學界在獲得政府資助的同時,又能在一定程度上避免軍方和政府徹底控制的有力“借口”。

以前在為研究美國霸權而剖析這段歷史時,我們曾認為“在那個炮火依然連天的日子里,沒有多少人會注意到布什這份關于科學價值的報告。然而,戰后半個多世紀的實踐表明,美國全球霸權的確立、維系和擴張,正是得益于科學技術這個事關國家前途、民族命運的決定性因素,這個大國崛起的有力杠桿。”

站在巨人肩膀上的美國力量

隨著布什逐漸退出白宮,他也因此遠離了美國科技政策的制定工作。但歷史證明,時至今日,無論美國具體的科技政策如何調整,但基本原則一直未偏離布什在二戰尚未結束時設想的軌道。布什在《科學——沒有止境的前沿》中提出的許多建議和意見,通過實施中根據實際操作狀況所做的不同程度調整,已經成為今天美國科學政策中的常規。布什呼吁政府支持科學發展的責任,也逐漸贏得了大眾的廣泛支持。

在布什的直接努力下,美國先后成立了原子能委員會、海軍研究辦公室、國家科學基金會等多個支持科學研究和提供技術建議的機構,更是加大了對國立衛生研究院的資助。與此同時,美國國家宇航局、美國能源部和國防部也都加大了對基礎研究的投入,也與布什的想法一脈相承。二戰期間的國防研究委員會、科學研究與發展局,為戰后的發展創造了政府與科學關系新的“原型”:為了國家的目標,政府授權科學家,給予科學家相當大的自主性,并通過合同的方式創建了兩者之間的新聯系。

二戰成就了布什的科學研究與發展局,在今天也有其成熟的發展形式:軍事工業復合體。戰時,布什利用他在學界和軍界的廣泛人脈,積極引導二者進行合作科研,并大力推動國會進行不求回報的研究資助。與此同時,布什還積極吸納歐洲科學家參與到美國的科研工作中,該機構成立后,以合同方式招募了數以萬計的歐美科學家,對反潛雷達、防空雷達、機載雷達、高炮瞄準雷達、無線電引信炮彈、反潛、固體火箭、原子彈等軍事科學技術以及軍事醫學進行研究,極大提升了美國的戰爭力量。在冷戰愈演愈烈之時,這種復合體強大的生產能力和精準的需求定位成為美國與蘇聯對抗的依仗。據統計,在1952年~1962年間,國防工業對各州經濟的貢獻十分驚人,在一些軍事工業集中的州,經濟增長速度甚至達到了21%~27%;到70年代,國防部的軍事訂貨更是遍及全美48個州的1000多個市鎮,涉及工業部門達76個。時至今日,美國的軍事-工業復合體已經遠遠超出布什當年的簡單科研合作機構,形成了包括國防部、軍工企業、國會、大學等多個主體的復雜利益結合體,成為美國保持軍事實力的組織根基。

布什被稱為“信息時代的教父”實至名歸

結 語

回首范內瓦·布什的一生,我們看到的是一位致力于世界和平的科學家,是一位學養深厚的工程管理者。頭銜和職位,甚至再多的獎項對于布什來說已如浮云掠眼,因為他早已站在了時代的前沿。正如《布什傳》的作者扎卡里所言:“在戰時的世界上,他似乎是如此重要,人們認為如果沒有他,國家就難以存在下去。他從不在顯赫的地方展露出來,卻開發了極其豐富的專業知識寶藏,幫助打贏了戰爭。他不只受惠于某一個集團,他借助于學院、工業和軍隊各方面的力量。在那個危機之中,他制造了一個創新研制系統,在他把自己作為管理者和技術先知的力量耗盡了之后,這個系統應該是能夠持續下去的。”

責任編輯:葛 妍