理論翻譯好導師上善若水張仲老

文 李忠尚

理論翻譯好導師上善若水張仲老

文 李忠尚

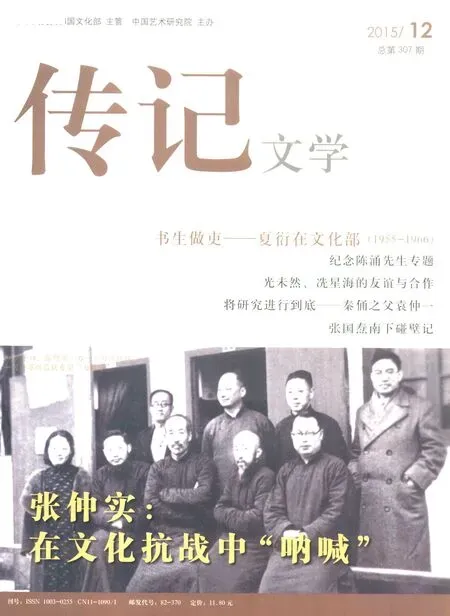

20世紀80年代初,本文作者李忠尚(左)與張仲實(中)在北京

張仲實同志自1987年辭世距今不覺已有28年過去了,然而他在馬列主義理論研究和原著翻譯方面的巨大貢獻可以說彪炳中共史冊。他出身陜西隴縣貧苦農民家庭,以窮書生的身份參加和領導學生運動,主動投身革命;以知識青年之特長受黨派遣赴蘇留學,回國后做黨的宣傳工作,進入生活書店工作,曾與進步文化界知名人士鄒韜奮、胡愈之、沈雁冰等共同為抗日救亡奔波吶喊;奔赴延安后,在毛澤東親自兼主任的中央政治研究室任國際問題組組長。從此一直在中共宣傳部門工作,專事馬列主義翻譯和理論工作,成為我黨著名馬列主義著作翻譯家、馬克思主義理論家;張老去世后中央明確張仲實同志為無產階級革命家、共產主義忠誠戰士。

我是1976年底從南京大學外文系德語專業畢業后分配到中共中央編譯局馬恩室哲學組工作的。初出茅廬,我接到的第一個任務,是在老同志領導下把馬克思《1844年經濟學—哲學手稿》等著作從德文譯校成中文。馬克思的這部《手稿》第一次試圖從唯物主義和共產主義的立場出發,對資本主義經濟制度和資產階級經濟學進行批判性考察,對自己新的哲學、經濟學觀點和共產主義思想作綜合的闡述。也正是在這部手稿中,馬克思詳盡地論述了異化和異化勞動問題,表述了他對共產主義的基本理解。這么重要的一部著作,其翻譯難度對于我們年輕翻譯者來說簡直難于上青天。馬恩室老同志給了我們手把手的關心與幫助。期間,由于時任編譯局副局長的張仲實同志平易近人的作風和濃濃的陜西腔,使我得以結識張老。“老鄉嘛,年輕人多來聊聊”,這句話像熱流傳遍我這個入局不久小青年的全身,感到了組織和老前輩的溫暖。之后,他給我講了翻譯要力爭“信、達、雅”,不僅外語要好,中文也要好;馬克思主義理論要補課,要真正學進去,才能成為一個合格的馬列主義著作翻譯者。這些教導成為我1979年考入中國人民大學馬克思主義哲學史研究生、1980年考入留德博士研究生和1984年后任中國人民大學馬克思主義哲學教授的指導思想和動力。

20世紀80年代,李忠尚(左一)和夫人(左四)與德國總統(左二)、宋德福(左三)合影

此后,我與張老逐漸熟識。除了談翻譯,講理論,他還向我介紹了他的孩子們和一些老戰友、老同志。在工作之余,張老有時會邀請多年的老同志去新街口的西安飯莊吃牛羊肉泡饃,或去紫竹院公園散步等。記得除張老外,當時參加這些活動的還有習仲勛、楊尚昆、馬文瑞、王炳南、方仲如等領導同志,使有延安情結的老同志們能一飽口福。后來我留學德國時,曾作為德國首都地區中國留學生會主席在中國駐德使館參加過楊尚昆同志出席的座談會,報告我們的學習和生活。我于1984年獲得德國波恩大學哲學博士學位后回國到中國人民大學任教,曾作為優秀留學回國人員受到中央領導同志的多次接見,其中幾次見到時任中共中央政治局委員的習仲勛同志。習老親切地用他濃濃的秦腔說:“當年的后生成了博士了,好得很,好好干!”習老還應我請求在中央組織部給我的請柬上簽名留念。當我去看望張老時,談及這些,張老笑容滿面,鼓勵我好好干。

因父母及家人均在西安,我每年必定回陜西一兩次,于是順便成了張老的通訊員。記得張老曾委托我去看望過在陜西的幾個老同志。還有一次,我去廈門參加投資貿易國際洽談會,和福建省領導與吳邦國副總理等嘉賓一起吃工作餐。席間,省委書記宋德福介紹說:“這是我國第一個哲學洋博士,是我們全國青聯常委李忠尚。”習近平省長則說:“好啊,我們正缺人才。我在外地多年,你與張老家還有聯系嗎?”這些往事,時過經年,猶歷歷在目,難以忘懷。

老子云:“上善若水,水善利萬物而不爭。”30多年過去了,張老就像長長流水,對我的教導至今如在耳邊潺潺流過。我相信,我們一定能以優異的成績告慰張仲實等老一輩無產階級革命家,一定能夠從勝利走向更大的勝利。

責任編輯/胡仰曦