論抗戰(zhàn)時(shí)期的湘政建設(shè)與湖南田賦征實(shí)

袁也

摘 要:湖南的田賦征實(shí)是在開展湘政建設(shè)的大背景之下實(shí)施的。農(nóng)業(yè)增產(chǎn)運(yùn)動和行政改革都是湘政建設(shè)的重要內(nèi)容。通過改良稻種、拓荒、植棉的途徑致力于農(nóng)業(yè)增產(chǎn),為田賦征實(shí)的開展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。建立一套適應(yīng)糧食統(tǒng)制的糧食管理機(jī)構(gòu)與為提高基層行政效率而實(shí)行的新縣制這兩方面也是湖南田賦征實(shí)開展的重要制度保障。這些行之有效的湘政建設(shè)是確保湖南田賦征實(shí)成功的重要原因之一。

關(guān)鍵詞:抗戰(zhàn)期間;湖南;湘政建設(shè);田賦征實(shí)

中圖分類號:K26 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1002-2589(2015)12-0104-03

湘政建設(shè)是指抗戰(zhàn)時(shí)期薛岳主政湖南時(shí)圍繞“生民、養(yǎng)民、教民、衛(wèi)民、管民、用民”六大施政綱領(lǐng)對湖南進(jìn)行全方位的社會經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)。湖南田賦征實(shí)開展于1941年9月,推行的過程中,還伴隨有“征購”、“征借”等征糧方式。據(jù)統(tǒng)計(jì),抗戰(zhàn)期間,湖南征實(shí)4年,成績斐然,共征得稻谷約25 670 000市石,居全國前列[1]。湖南田賦征實(shí)無論從內(nèi)容、手段,還是從成績來看,均與湘政建設(shè)有千絲萬縷的聯(lián)系,甚至可視為湘政建設(shè)環(huán)節(jié)之一,但少有人關(guān)注到此。本文擬基于湘政建設(shè)的視角對湖南田賦征實(shí)開展做一探討。

一、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)與田賦增加

實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)是薛岳湘政建設(shè)六大施政綱領(lǐng)中養(yǎng)民之政的重要內(nèi)容,具體辦法則分為“墾荒、推廣良種與辦理水利”[2]三項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)為湖南完成不斷增加的田賦配額奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。

(一)墾荒

抗戰(zhàn)爆發(fā)后,農(nóng)田荒廢情況日益顯著。湖南省政府自1938年起開始調(diào)查省內(nèi)荒地,發(fā)現(xiàn)“靖縣、晃縣、芷江、綏寧、城步、武岡等四十四縣,共有荒地一百三十一畝”[2]。湖南省政府因地制宜,分地區(qū)實(shí)行不同的墾荒政策。其在芷江地區(qū)采取強(qiáng)制墾殖政策,于1939年1月,“在榆樹灣,設(shè)立沅芷墾區(qū)辦事處,以安置難胞及貧農(nóng),移植開墾”。1939年,“在芷江榆樹灣已墾殖田地逾二萬畝,增產(chǎn)稻谷十萬石以上,芷江百蘿■至皇坪等處共墾一一八六畝,沅陵白羊坪白田頭等處共墾千余畝。”[2]在靖縣則以安置榮譽(yù)軍人的方式,“劃為榮譽(yù)軍人墾區(qū)”。以墾荒的形式解決榮譽(yù)軍人的安置問題。其他各縣荒地,湖南以合作方式與商業(yè)金融機(jī)關(guān)一道辦理墾荒,“計(jì)有長沙平江等二十二縣,共墾田地一十三萬八千余畝”[3]。至1944年,全省墾荒145萬畝,多產(chǎn)糧食222.4萬石[4]。

(二)推廣良種

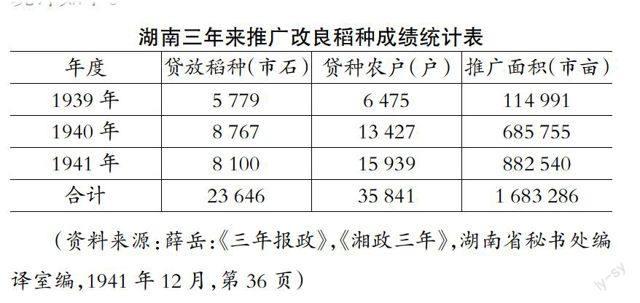

推廣改良稻種是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)運(yùn)動的重要手段之一。薛岳曾強(qiáng)調(diào)政府要“積極推廣改良稻種,增加產(chǎn)量,以足民食”[5]。1939年,湖南省政府計(jì)劃“推廣萬利秈、黃金秈、勝利秈、南特號召、帽子頭、榮子枯等良種,共計(jì)面積二十萬零六千畝”[2]。1941年,湖南省政府將芷江農(nóng)業(yè)推廣委員會改組為省農(nóng)業(yè)推廣委員會,隸屬于省農(nóng)業(yè)改進(jìn)所,辦理全省農(nóng)業(yè)改進(jìn)推廣事務(wù)。湖南1939年至1941年推廣改良稻種成績統(tǒng)計(jì)如下。

■

(資料來源:薛岳:《三年報(bào)政》,《湘政三年》,湖南省秘書處編譯室編,1941年12月,第36頁)

由上表可以看出,省政府推廣改良稻種的態(tài)度十分積極,1939年至1941年稻種貸放的數(shù)量整體上維持了增長的勢頭,湖南改良稻種的種植面積產(chǎn)量有了大幅度提高。

改良稻種的大面積推廣使得全省糧食總產(chǎn)量突飛猛進(jìn)。以1941年為例,全省推廣改良稻種882 540市畝,后方13省推廣面積總計(jì)1 817 446市畝,湖南約占總推廣面積的48.56%。湖南糧食增產(chǎn)527 524市石,后方13省糧食總增產(chǎn)1 054 400市石,湖南約占總增產(chǎn)量的50.03%[6]。

(三)興修水利

1934年前,湖南山區(qū)水利失修現(xiàn)象十分普遍。1934年起,興辦水利、修建塘壩等工作的陸續(xù)開展,推動了全省的農(nóng)業(yè)增產(chǎn)。1939年,“計(jì)據(jù)新田,資興等十四縣已呈報(bào)者,共修浚塘壩一千六百零七處,總面積八萬七千二百十八方丈,可溉出一百五十五萬余畝”[2]。1941年2月至1942年冬,湖南共計(jì)建成塘口17 543座,其中新建2 330座,共建成壩座5 480座,其中新建931座[7]。洞庭湖區(qū)是湖南的重要產(chǎn)糧地,也是水患頻發(fā)的區(qū)域。1 939年后,針對湖區(qū)的水利管理法規(guī)不斷完善,1939年,頒布《修正濱湖各縣垸堤修防辦法》。1940年,頒布《濱湖各縣垸堤修防章程》。這些水利法規(guī)的制定,有利于湖區(qū)水利作用的發(fā)揮。

薛岳曾談道:“推廣良谷種,增栽好雜糧,冬耕要力行,副業(yè)成小康,興水利,筑堰塘,男耕女織富三湘。種棉麻,栽桐茶,松杉竹木富爾家。”[8]湖南通過拓荒、改良稻種、興修水利等方式,提高了全省的糧食產(chǎn)量。全省可觀的糧食狀況,保證了軍糧民食的供應(yīng),為湖南田賦征實(shí)的順利開展打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

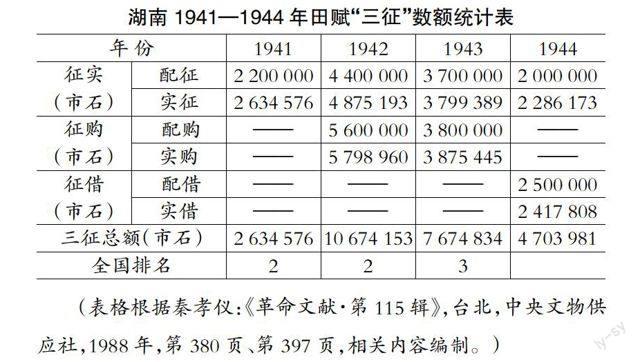

1941年后,湖南田賦配征數(shù)額不斷增加。

■

(表格根據(jù)秦孝儀:《革命文獻(xiàn)·第115輯》,臺北,中央文物供應(yīng)社,1988年,第380頁、第397頁,相關(guān)內(nèi)容編制。)

湖南田賦征實(shí)、征購與征借配征標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,總體湖南每屆都超額完成配征數(shù)額,征糧總額位居全國前列。不斷增長的糧食產(chǎn)量是湖南超額完成征糧目標(biāo)的基礎(chǔ)。糧食增產(chǎn)有力保證了戰(zhàn)時(shí)軍糧民食的供應(yīng),是抗戰(zhàn)取得勝利的物質(zhì)保障。正如時(shí)任湖南省民政廳長李揚(yáng)敬所言:“本省對于糧食方面的努力,似亦不能謂為毫無成效,對于抗戰(zhàn)軍事似亦不能謂為毫無貢獻(xiàn)。”[5]

二、行政改革與田賦征收

行政改革屬于湘政建設(shè)六大施政綱要中管民之政的內(nèi)容。管民之政即整頓和健全政治組織和社會組織。在行政改革中,糧食管理機(jī)構(gòu)的完善與基層組織健全這兩方面的工作對湖南田賦征實(shí)的開展最有裨益。

(一)糧食管理機(jī)構(gòu)的完善

要實(shí)施田賦征實(shí),實(shí)現(xiàn)糧食體制從自由流通向全面統(tǒng)制的轉(zhuǎn)變,必將建立一套行之有效的糧食管理機(jī)構(gòu)與之相適應(yīng)。

1939年4月,薛岳將湖南省糧食管理分處與第九戰(zhàn)區(qū)湘鄂糧食管理處歸并,改為第九戰(zhàn)區(qū)糧食管理處[2],主要負(fù)責(zé)向湖南各縣采購軍糧。此時(shí)湖南省內(nèi)的糧食尚屬自由流通狀態(tài)。糧食統(tǒng)制后,為改變糧政機(jī)構(gòu)重疊、繁雜的現(xiàn)狀,提高行政效率,1941年8月,湖南省糧食管理局與第九戰(zhàn)區(qū)糧食管理處合并,改組為湖南省糧政局,專門負(fù)責(zé)辦理糧食配撥、調(diào)運(yùn)、管制及征購軍糧等事宜。1942年,湖南省政府又將各縣糧食管理委員會改為糧政科,與省糧政局的機(jī)構(gòu)設(shè)置相適應(yīng)。至此,湖南省糧政機(jī)構(gòu)正式明晰。

田賦改征之前,湖南田賦征收工作由稅務(wù)局辦理。1941年,實(shí)行田賦征實(shí)后,根據(jù)國民政府規(guī)定,田賦征實(shí)采用經(jīng)征、經(jīng)收分立的制度。經(jīng)征機(jī)構(gòu)在省為省田賦管理處,在縣為縣田賦管理處,縣以下則為經(jīng)征分處。經(jīng)收機(jī)構(gòu)在省為糧政局,在縣為糧政科,縣以下則為經(jīng)收分處[9]。1941年8月1日,湖南省田賦管理處于耒陽成立,縣一級田賦管理處為原稅務(wù)局或縣政府兼辦,全省共計(jì)73處。但不同的是,湖南省政府認(rèn)為“田賦征收原為整個(gè)業(yè)務(wù),原屬于稅務(wù)行政范圍,分之則事權(quán)割裂,難期緊密配合,合之則指揮靈便,利于管理,而內(nèi)部經(jīng)征經(jīng)收分工合作,仍無害于分立原則,分權(quán)牽制,尤有助于防杜弊端”[10],于是仍采用的是經(jīng)征、經(jīng)收機(jī)構(gòu)合一的制度,即經(jīng)征經(jīng)收事務(wù)統(tǒng)歸田賦管理處辦理,但內(nèi)部仍然才用分立制度,分別報(bào)告經(jīng)征經(jīng)收結(jié)果。

1941年后,湖南省田賦和糧政兩大系統(tǒng)并行,但因存在職權(quán)交叉等弊端,兩大系統(tǒng)有合并之趨勢。1943年,湖南省按中央規(guī)定將省糧政局與省田賦管理處合并,改組為湖南田賦糧食管理處,隸屬財(cái)政糧食兩部,并受省主席之指揮監(jiān)督;將縣糧政科與縣田賦管理處合并,改組為縣田賦糧食管理處。湖南省對田賦糧食的管理走向統(tǒng)一。

(二)基層組織的健全

薛岳在指導(dǎo)1940年必須實(shí)行的工作時(shí)指出:“必須健全縣以下基層政治組織,縣以下鄉(xiāng)、(鎮(zhèn))、保、甲的組織,是政治的基層組織,基層組織是否健全,這關(guān)系于國家政治,尤其是一縣政治之良窳,更影響于長期抗戰(zhàn)之能否支持”[2]。實(shí)行新縣制是湘政建設(shè)中改革基礎(chǔ)組織的重要內(nèi)容。聯(lián)系更加緊密的基層組織為田賦的征收提供了便利。

1939年起,全省各縣開始辦理“復(fù)查戶口,整理保甲”工作,至十月底止,“業(yè)經(jīng)辦竣,并造赍表冊者,有湘潭等五十五縣,已電呈保甲戶口壯丁總數(shù),尚未造赍表冊者,有南縣等九縣,預(yù)計(jì)十一月底以前辦竣者龍山湘鄉(xiāng)兩縣”[2]。這為新縣制的推行奠定了基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,1940年起,湖南開始實(shí)行鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、保、甲三位一體的新縣制。在國民政府規(guī)定的新縣制的14項(xiàng)工作任務(wù)中就包括有:編查戶口、規(guī)定地價(jià)、開墾荒地、整理財(cái)政、健全各級行政及自治機(jī)構(gòu)等內(nèi)容[11],這些內(nèi)容都與將縣、鄉(xiāng)作為基礎(chǔ)開征單位的田賦征實(shí)有著密切的關(guān)系。雖然新縣制推行面臨困境,但成效明顯,“本省自轉(zhuǎn)入戰(zhàn)區(qū)以后,人力財(cái)力,雖倍感艱困,而于新縣制之推行,不遺余力,截至三十年止,已實(shí)施長沙等四十六縣”[3]。

三位一體的新縣制一方面有利于加強(qiáng)了基層行政單位之間的聯(lián)系,提高辦事效能,另一方面,促進(jìn)了整理保甲復(fù)查戶口、測量清丈土地等工作的開展。因此,可以說新縣制的實(shí)施為田賦征實(shí)工作順利開展提供了助力。1942年,湖南省為了進(jìn)一步完成征實(shí)購糧目標(biāo),開展了基于新縣制的分保驗(yàn)券完糧運(yùn)動。“著十二月二十一日起,以四十天為度,(各縣)一律舉行分保驗(yàn)券完糧運(yùn)動”[10]。各縣縣長田賦處長督飭各鄉(xiāng)鎮(zhèn)長完納賦糧限結(jié),鄉(xiāng)鎮(zhèn)長督飭保甲長完納賦糧限結(jié),統(tǒng)限三十二年一月底,各鄉(xiāng)各保甲轄境以內(nèi)欠戶一律交納完清。分保驗(yàn)券完糧運(yùn)動的開展,基于更為健全的基層組織,督促了糧食的征收,層層的清算,也在一定程度上減少了營私舞弊的現(xiàn)象發(fā)生,是湖南征實(shí)取得優(yōu)異成績的重要保障。

田賦征實(shí)的實(shí)施正是湘政建設(shè)的發(fā)展之期。湘政建設(shè)雖以服務(wù)軍事為首要目的,但客觀上卻推動了湖南的社會經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展,從而為田賦征實(shí)的開展創(chuàng)造了良好的條件。湘政建設(shè)的成功,一定程度上穩(wěn)定了湖南的局勢,是湖南田賦征實(shí)順利開展的重要保障。

參考文獻(xiàn):

[1]秦孝儀,革命文獻(xiàn)·115輯[M].臺北:中央文物供應(yīng)社,1988.

[2]湖南省政府公報(bào)室.湘政一年[M].長沙:湖南省圖書館藏書,1940.

[3]湖南省政府統(tǒng)計(jì)室.湘政五年統(tǒng)計(jì)[M].長沙:湖南省圖書館藏書,1941.

[4]路家榜,吳敬模.薛岳抗戰(zhàn)手稿[M].中國新光印書館,1948.

[5]湖南省秘書處編譯室.湘政三年[M].長沙:湖南省圖書館藏書,1941.

[6]秦孝儀.革命文獻(xiàn)·103輯[M].臺北:中央文物供應(yīng)社,1988.

[7]湖南省政府統(tǒng)計(jì)處.湘政六年[M].長沙:湖南省圖書館藏書,1942.

[8]薛岳.湘政建設(shè):民國三十一年十二月湖南省第四次擴(kuò)大會議薛主席講評[M].長沙:湖南省圖書館藏書,1943.

[9]陳友三,陳思德.田賦征實(shí)制度[M].重慶:正中書局,1945.

[10]湖南省田賦管理處.湖南田賦改制公牘輯要[M].長沙:湖南省圖書館藏書,1943.

[11]胡昭華.新縣制概論[M].上海:商務(wù)印書館,1942.