向牛津致敬

劉俊

萌生去世界頂級名校看看的念頭,源于多年前的一個夜晚,隨手翻來的一本回憶錄。書中講到“文革”后,學者尋訪上海弄堂間尚健在的博學老者。十年浩劫、劫后余生的磨難,讓老先生們的人生早已歸于謹小慎微、沉默寡言;但一看見遞到他們眼前的英文版培根和休謨,老人家們總會突然激動起來。然后,蒼老的讀音牽出他們在劍橋、哈佛的青春歲月……

國家變遷與個人命運聯結的關節,在這樣的一個場景里集中地爆發,而更讓人著迷的是世界頂級名校對人生投下的影子,綿遠而悠長。那個讀書夜晚,燈光搖曳,如此安靜。拾取這樣的文字,想象著老人家們蒼老的英音或是顫抖的美語,心底溫存著一種滄桑的敬畏,溫馨的羨慕。

那年間怎會想到:多年后,自己也能有機會,讓人生稍稍擁有書中那樣的場景。這一次是去牛津大學訪學,牛津的歷史比劍橋、哈佛,都稍長一些。

一

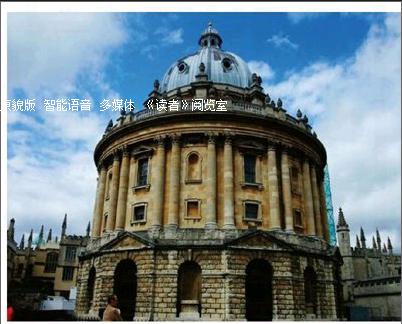

說牛津大學是世界第一名校,不僅因為它與劍橋、哈佛、耶魯共同構成一串讓全世界敬畏的名字,更因為它是英語國家最早的大學。

900年前,牛津已成為學者講學之地;建校113年后,牛津大學的一部分老師和學生東行,建立了劍橋大學;469年后,劍橋大學的一位校友創辦了哈佛大學。牛津大學可謂世界“大學的大學”。千年氣場,門庭厚重,走在牛津石板路上的腳步,真怕驚動哪位遠古哲人的亡靈,或某位現世教授的頭腦實驗。

牛津(Oxford)是漢語里唯一采用意譯的英國城市名,牛(Ox)津(ford)意為牛涉水的渡口。在牛津大學成立之前,這里確實是一座交通便利的臨河小鎮,來來往往的牛馱著貨物渡河,久而久之這里也便成了商品集散地。在牛津火車站外,至今還能看到一只牛的雕塑,訴說著這座城市“前學術時代”的往事。

置身牛津,著實感到牛津城區的確太小,從一個地方到另一個地方,走路便可很快到達,甚至趕火車都可以靠走。就像早年間初中英語課本上《問路》那一節里畫的地圖一樣:商業中心、郵局、法院、牛津各學院、博物館、步行街、酒吧、超市、市場、長途車站、影劇院、醫院……皆可步行穿梭。這對于在中國大城市里住慣了的人來說,滿是奇特。城小了,便總會引誘人出門走走,因為走路忽然有了成就感。也正是因為城市不大,牛津大學并無獨立的校區,各個學院的建筑散落在城市的各個角落,于是大學也便是城市,城市也成了大學。

學者陳義海先生曾在文章中寫道:“如今,想去牛津讀書的人自然很多。能不能去,就看你‘牛不‘牛;不‘牛哪能過那‘河呢?”退而求其次,即便學生入學時不“牛”,也會被嚴格的學術與思考訓練鍛煉得牛氣沖天。

現代幽默大家李格(StephenLeacock)寫過一篇題為《我所見的牛津》(Oxford as I see it),此文由徐志摩翻譯,其中一段寫道:

據說這種神秘之關鍵在于導師之作用,學生所有的學識,是從導師學來的……但是導師的教學方法,卻有點特別。有一個學生說:“我們到他的房間去,他只點起煙斗,與我們攀談。”……我了悟牛津導師的工作,就是召集少數學生,向他們冒煙。凡人這樣有系統的被人冒煙,四年之后,自然成為學者。誰不相信這句話,盡管到牛津去親眼領略。

幾百年來,牛津大學成功的秘訣在于導師制。在擁有大規模、高水平師資隊伍的基礎上,學校從本科開始就給每個學生配備導師。導師和學生每周都見一次面,且多為一對一輔導的形式,于是每個學生的學習計劃大多不同。每次見面,導師會給學生布置一周或一定時間內需要閱讀的書目和研究的題目,要求學生在讀書、研究過程中撰寫大量讀書心得、研究論文,并必須遵循嚴格的學術規范。

由于見面次數頻繁,每周導師都可以給學生充分的機會,讓他闡述自己的讀書心得、研究進展,并進行師生討論,以隨時掌握、指導該學生的學習研究情況。導師也會時常組織論文研討會,在會上學生宣讀自己的研究成果,并與導師以及其他參加討論會的同學進行思想交鋒、話語辯論。

牛津大學實行8周為一學期的密集學制,可以想見,在大量閱讀、寫作、表達的基礎上,每學期每個學生都有許多機會鍛煉自己臨場應變能力、邏輯表達能力、學術思考能力、哲理判斷能力。

由此觀之,我們可以考慮兩個問題:一是任何學習都是指導與自覺相融合的過程,不可偏廢。弟子不必不如師,但老師的監督與提攜是彌足珍貴的,年輕人氣盛且定力不足,即便是牛津這樣的學校也不會完全依靠學生的自覺。實際上在任何群落中,自覺多是少數人的品行,監督須廣泛存在,大而化之如西方社會的宗教、法律監督,中國傳統社會的宗法、道德監督。而且許多監督都是“不可與慮始,而可樂成”,學習監督多半屬于這一類。

但是監督走向極端,便沒有了被監督者的聲音,于是第二點思考便是關于牛津學習計劃制定方式的。牛津大學的學生學習計劃不僅是學生與導師共同制定,而且還是“一對一”制定,學生的主體性從高等教育求學階段的一開始就被放大。“一對一”永遠是一種將個體突顯的姿態,學生是有權自由思考、有權“不一樣”的學人,每個人都可以走向不同的維度與深度。對這種權力與能力的尊重,經過日積月累的沉淀,讓學生未來有機會自在地成為學術創建與革新探索的主體,而非大課堂、大批量、統一教學主題生產下的教學產品。

牛津之所以能從曠古一路顯赫地走向現代,確有魔力。在牛津進修期間,我也在細細思考這種魔力。在我看來,大致有兩點:尚學問與思辨,遠功利與世俗。

二

領略牛津的日子,我最習慣做的有兩件事:坐在有高大屋頂的寓所里讀書,走在蒼老的街道上思考,于是便有了下面的許多場景:

——坐在牛津大學的二層寓所,臨街的窗下,不知是哪個世紀的街巷,守著夜深人靜的淡謐。一個人坐擁一間偌大的住處,有些不好意思。一人多高的大玻璃窗,對著斑駁的、中世紀建造的高大房間,透出隱隱貴氣。房子大了、高了、空曠了,一個人置身其中,便顯得渺小,人不敢自大,就有了走向內心思考的沖動與氛圍。難道,這就是牛津的秘密嗎?

——課間休息,一個人在講廳周圍的小路上踱步。講廳和我住處在同一個院子里。四圍高高的排屋是院子的圍墻,走進幽暗狹長的門洞,便像走進一個古堡,里面宛若一座小城:道路窄小,建筑高聳,走在小路上揚起臉,天若一線。做了太多年學生,無數次課間踱步,今天踱到這里,反而害怕不會走路。

——下午時光,忽明忽暗的陽光撒進高大玻璃窗,心情也忽明忽暗。我的屋子藏在深巷,抵達需要拐無數個轉角,進了樓是幽仄的樓梯,只容一人爬上。牛津大學的住處多是這樣:拐角與幽仄。據牛津的學生講,我所住的屋子已經有500年歷史了,這讓你感覺街道和樓梯不是通向房間,而通著八百年前、中世紀,通著一個傳統。你在想,給你開門的人是誰呢?

——沒事的時候,靠在房間的高背軟椅上讀書,讀從牛津布萊克維爾這個全世界最大的學術書店買來的研究著作。可能正像是錢鐘書先生所說,牛津的屁也是香的。之所以香,就是因為它以自己的年邁和資歷,配上中世紀和文藝復興建筑,讓置身其中的人有了閱讀和思考的氛圍。這種魔力,說不清楚。

牛津的課堂著實令我有些意外。

牛津的講座與課堂絕對是一種學院作風,這一特點我后來在讀到的許多書中都得以印證。這種學院作風主要體現在授課方式上有嚴格的模式:正襟威嚴的牛津教授會照著講義從頭到尾地闡釋下去,即使做了PPT也絕對不花俏,不求生動,少有插敘,永遠是一本正經的學術話語與思辨。

現代大眾化高等教育愈加講求課堂講授的“生動性”:蹦蹦跳跳、一驚一乍、圖片視頻、學生狂叫。在牛津,你完全看不到這些,這里的課堂,只有真正對學術感興趣的人才能聽得下去,否則你會感到十分枯燥;而在牛津看來,也只有這些人有資格坐在牛津的講堂。據說徐志摩剛從劍橋大學回國的時候,曾在北大用英文講授過一次題為《藝術與人生》(ArtandLife)的講座,他也采用學院派的講課方式,照著講稿從頭至尾念下去,以闡釋自己的研究成果。由此窺見劍橋的求學經歷對徐志摩的影響——課堂只與純粹的學術相關。

牛津的老師講到興奮之處,常常完全沉浸在自己的學術表達與喜悅當中,四周已然無物,只有亢奮的牛津音調,仿佛要將心中所有的思考通過氣息徹底噴發出來;也會有老師在興奮之處,來回在講臺慢慢地踱步,口中像流水般的念念有詞,聲音不大,緩緩流淌,泰然而坦然。

在本次訪學末尾,每位進修者都需要參加考試,考試分為課下的論文寫作與傳統的現場作答兩部分,考試通過可以獲得進修證書。證書頒發儀式的晚宴,是在牛津大學奧利爾學院的大飯堂舉行的。這個飯堂正是我訪學期間每天用餐的地方,內部高大而華麗,宛若教堂一般。電影《哈利波特1》便是在牛津大學拍攝的,電影里哈利波特用餐的大飯堂,就是牛津學生平日用餐的地方。雖然《哈利波特1》是在基督堂學院取的景,不過牛津大學各學院的大飯堂樣態與用餐規矩著實大同小異。

在畢業晚宴上,牛津大學特爾教授最終宣布了本次考試的第一名,頓時偌大的“教堂”里溢滿了緊張氣氛,我也實在沒有想到隨后他用不太標準的中文發音,讀出了我的名字。在成績單上,特爾教授給每一位進修者的作答都寫了簡要的評語,我的名字后面的評語是:Insight(洞見)。我想這可能體現了牛津對哪怕是訪學人員的判斷與要求:這里不是一個單純賦予你知識的地方,而是一個引導你如何思考的所在。

三

去牛津之前聽過兩個故事。第一個故事是說蘇格蘭北部邊遠地區有一位高中女生,她的畢業考試全部拿到了A,符合牛津大學基本的入學標準,她也是該地區百年來第一個達到牛津錄取標準的學生,當地政府極為重視。牛津、劍橋兩所大學錄取學生至今保留層層面試的規則,而不像英國其他學校多憑學生的申請材料,特別是在碩士錄取階段。那個故事里的女生在經過面試后,牛津的教授認為該學生不具備牛津大學要求的創造潛質,拒絕錄取這位女生。得知消息后,當地議會找到英國中央議會,中央議會找到教育大臣出面說情,牛津依然沒有改變自己的決定。教育大臣不得已去找副首相說情,牛津同樣駁了副首相的面子。最終只得請時任英國首相的布萊爾出面,布萊爾曉之以理、動之以情;牛津,依然當即表示不能接收該學生,理由只有一個:在招生問題上,任何人無權更改牛津學院教授的面試結論,這是牛津幾百年來的傳統。

學者陳義海先生提供了另一個故事:前些年世界各地的工商管理碩士MBA十分火爆,一些牛津人也想在這一點上不遜色于別的學校,提議辦MBA,但遭到了很多教授的反對,原因很簡單:MBA不屬于真正的學術。

的確,在很多情況下,學術是不實用的,學術是不掙錢的,商人們永遠也讀不懂經院哲學家們的心思。而人類最高層級文明的延續,永遠是依靠少數人非功利、遠世俗維持下來,千年延展。

“新自由主義”的經濟思想在上世紀70、80年代在西方再度勃興,這一思想如今已變成盛行全球的政治實踐、文化脈象,新自由主義下市場理性在政治經濟和社會治理中的廣泛應用,要義之一就是徹底的“產業化”。市場獨尊,任何力量都無權干涉經濟的指揮棒。“新自由主義”的災難性后果如今已日益顯現:貧富分化,社會矛盾加劇,工具理性代替價值理性,唯利是圖,道德淪喪……

而在這一大背景下,在英國這個“新自由主義”的主戰場,如果有世界頂尖學校依然能堅守非功利、非世俗地進行辦學傳道,我想,這個國家乃至整個人類社會,都不至于走向太糟。

幸好,還有牛津。

近年來,牛津、劍橋的地位受到林林總總的“世界大學排名”的挑戰。如今西方各大媒體都有自己所謂的大學排名,各種教育機構也匆忙跟上,搶占知名度與市場,鬧得如今的“世界大學排名”不下幾十、上百個,大小學校也盡揀自己排名高的那幾個排名宣傳自己。不乏有很多“世界大學排名”將牛津、劍橋排在了一些知名度著實有限的學校之后,而這兩校排在十名開外已不是新鮮事。

牛津的一個下午,課間休息時,我在牛津學堂外的院子里遇到特爾教授,我專門就這個問題請教他,老特爾抬起頭,慈祥地看我一眼,微微一笑,低下頭繼續把自己埋在了那堆厚厚的講義里。

我想這就是牛津的回答吧:面對后人世俗、功利的商業折騰,年邁的牛津只有微微一笑,默不作聲,轉身衣衫飄飄地走向實驗室,或者精神道場,按部就班地繼續那里尚未完成的化學反應、精神風暴。

正如學者陳義海就此問題所言:“世界上的一流大學可以跟它比校園大小,比招生人數多少,比科研發表的數量,但千年間形成的治學風氣和學術規范,千年間所‘釀造出來的牛津氛圍,你是難以學到的。”微觀上講,后來的學校也難以與牛津比獲得諾貝爾獎的人數,引導人類思考的大家,書寫亙古情感的詩人,發現世界規律的智者。

過度沉浸于大學排名的危害,在于這種氛圍使高校愈功利與短視,為了一時的排名擺出許多“立竿見影”、或明或暗的動作。凡事一旦立竿見影,就往往容易破壞人與事發展的連續性和邏輯性。學校一旦功利的“立竿見影”,容易讓學生從接受高等教育的一開始,就浸染在以急于求成的短視視角,去觀照自己學校的學術研究與所謂的“地位”。

自然科學的成果容易評定,但人文學科的話語卻難以被量化評定。按照當下標準化的評分系統,培根在牛津的哲思吞吐與對這所學校貢獻的氣質又能加什么分呢?但他卻幾百年來惠及人類發展,并繼續陪伴我們的后人成長與思考。我們常常發現,幾百年來被人們感念和研究的,往往永遠是早年間為數不多的那些名字。

在這些排名中,名列前幾十位的學校基本都是英美高校,非英語國家的學校根本沒有地位和話語權。究其原因,從大的維度來講,由于游戲制定者多是英美機構,其游戲規則須有利于樹立自己的地位,才好將其他力量卷入到自己的體系中來。從技術層面來說,這些排名考量的絕大多數都是以英語寫成的論文,所以其他偉大文明的偉大思考,只要不是用英語寫成的,難以被計算。

而在正常的心態下,高校地位、研究深度、對世界的發現、文明的高低與語言束縛其實沒有多少關系。世界上比美英文化延續更久,表現更燦爛的文明有不少,那些文明背后,一定有比現世偉大得多的學術機構與智者鴻儒。

人類歷史已無數次地證明:從長遠角度講,真正的強大不是利劍而是精神,真正的持久不是有形的利益,而是無形的價值。

如果世界上能有一個相對大氣且公正的大學排名,將用各種語言寫就的成果都容納進來,以文理平衡的心態考量高校學術,不神話個別數據,參照世界各著名大學在各自文明中的地位與推助力,我想,在這樣的排名中,中國、德國、法國、日本、阿拉伯世界國家、俄羅斯等國的許多高校都會排名靠前。

這個現象提示我們,中國學者不僅要批判地借鑒西方理論,更要有自己的獨立思考與創見,勇于自信地發出自己的聲音,而不僅是西方永遠的學徒,永遠的守在西方學術殖民地的心態中。中國學者要立足中國國情,參照西方的發展脈絡,自主創見地研究中國問題,而不是在中國問題面前,不遠萬里繞到倫敦、紐約、巴黎,先聽聽西方學者怎么說,自己才會說。

19世紀美國學者愛默生那篇著名的《美國學者》(TheAmericanScholar)被視為美國學者獨立意識覺醒的里程碑,從此美國學者作為一個獨立且令人尊重的群體,擺脫對歐洲學術的依附,用自己的喉嚨說自己的話,崛起于大西洋的另一端。

那么,我們離《中國學者》還有多遠?我們那西方學術學徒的身份,終將畢業,而這段歷史的畢業證,由誰頒發?

由此懷念起牛津那些不太長,也不曲折的街巷,那里總能通向一個又一個綿長的敬畏,以及因敬畏而啟動的思索。