后注漿摩擦樁優化案例分析

張 杰

(北京未來之家建筑設計有限公司,北京 100025)

后注漿摩擦樁優化案例分析

張 杰

(北京未來之家建筑設計有限公司,北京 100025)

以天津某住宅項目作為案例,詳細描述了后注漿摩擦樁的設計優化過程,通過分析試樁環節與設計優化環節的控制要點,顯示了采用試樁作為優化手段的可行性與優越性。

試樁,后注漿,摩擦樁,設計優化

0 引言

在建筑行業努力實現低碳環保和節能減排,地產行業通過控制成本求得競爭優勢的今天,結構優化是建筑設計領域的新興熱點。從社會上出現的相當數量的設計咨詢顧問公司、優化公司可見一斑。其實,多種方案比選,追求結構設計的最優最省一直是結構工程師孜孜以求的目標。因地基基礎占結構整體造價比重較大,且基礎設計中,經驗取值較多,一般安全余量較大,故基礎的優化往往比上部結構更見成效。作為量大面廣的樁基工程,樁基的優化在許多已建工程中節省了可觀的資金。本文就天津一例后注漿摩擦灌注樁的優化案例進行探討。

1 試樁的準備

1.1 規范依據

按照《全國民用建筑工程設計技術措施》2009版結構分冊(地基與基礎)6.7.2.1,注漿對樁承載力的提高視土性、注漿壓力、漿液配比、注漿工藝、注漿量的大小和施工隊的操作技術水平等因素而變化,通常幅度在20%~100%之間,在提高承載力的同時,增強樁的質量穩定性與減少樁基礎沉降。

按照JGJ 94—2008建筑樁基技術規范的5.3.10,對于泥漿護壁成孔灌注樁,豎向增強段為樁端以上12 m;當為樁端、樁側復式注漿時,豎向增強段為樁端以上12 m及各樁側注漿斷面以上12 m,重疊部分應扣除。

1.2 項目概況

天津某項目地上為18層~28層高層剪力墻住宅組團,地下為1層車庫,主樓基礎為承臺梁下布樁,車庫基礎為樁承臺加防水板。樁徑600 mm,因地基土弱腐蝕,樁基混凝土標號采用C35。主樓-1層層高4.7 m,取地勘報告175號鉆孔估算,樁頂標高-5.5 m相當于自然地面下埋深約4.3 m。巖土工程參數見表1。

表1 巖土工程參數

1.3 試樁的載荷試驗

本項目試樁檢測采用單樁豎向抗壓靜載荷試驗,試驗反力采用壓重平臺提供反力法,即由壓重平臺提供反力通過試樁鋼梁及千斤頂對基樁進行加載試驗。堆載配重650 t,基準梁為鋼質,長6 m;沉降測定平面距樁頂0.2 m。加載方法采用慢速維持荷載法。為節省成本,本項目試樁仍需做工程樁使用,不壓至破壞。

荷載分級:預估極限承載力值的1/10,第一級可按兩倍分級荷載加荷。穩定標準:每級荷載作用下,1 h的沉降不超過0.1 mm,認為已達到相對穩定,可加下一級荷載。終止加荷條件:1)某級荷載作用下,樁頂沉降增量超過前一級荷載作用下樁頂沉降增量的5倍時;2)某級荷載作用下,樁頂的沉降增量超過前一級荷載作用下沉降增量的2倍,且在24 h尚未達到相對穩定時;3)當樁頂總沉降量超過40 mm~60 mm后;4)已達到預估單樁豎向抗壓極限承載力;5)已達反力裝置的最大加載量。出現上述情況之一時即可終止試驗。

卸載:每級卸載值為每級加載值的2倍。

1.4 試驗曲線分析

舉例取φ0.60×31.00 m(設計樁長)來分析,該樁每級加載360 kN,當荷載逐級加壓至4 680 kN時,維持荷載150 min達到相對穩定,該樁的樁頂累計沉降量為22.59 mm,滿足設計要求,故終止加荷,分級卸載至0 kN。該樁最終殘余變形量為15.44 mm。故該樁的單樁豎向抗壓極限承載力實測值可按不小于4 680 kN考慮。

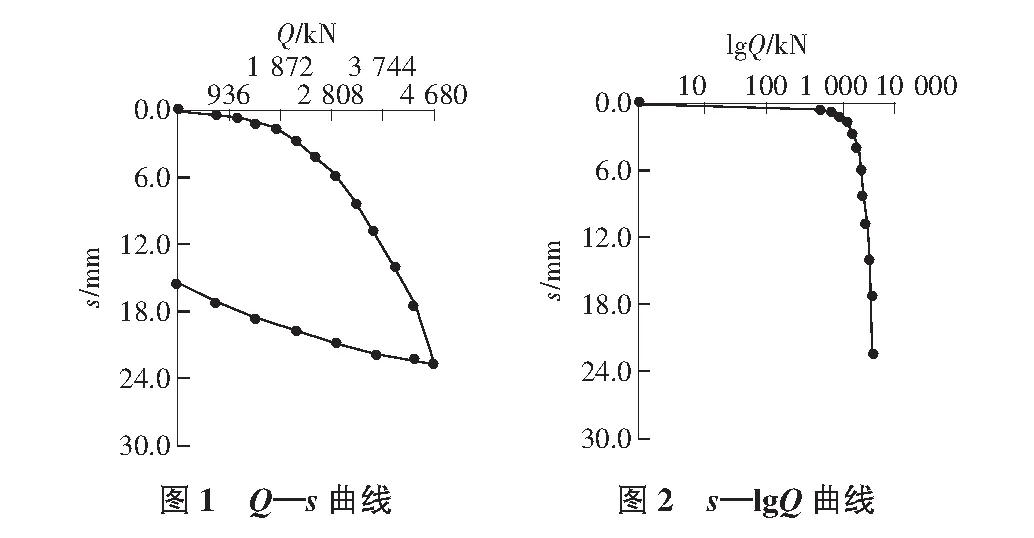

通過圖 1Q—s曲線可見,加載到4 680 kN時,本級沉降超過5 mm,累計沉降超過20 mm,曲線即將進入陡降段。若發生明顯陡降,其明顯陡降起始點對應的荷載即為單樁極限承載力。圖2s—lgQ曲線即將出現陡降直線段,而出現陡降直線段的起始點所對應的荷載即為單樁極限承載力。綜上考慮,從以上曲線可以看出,非破壞性加載已接近最大值,距離破壞性試樁,即單樁極限承載力相差級數應該已不多。從樁基優化幅度與確保項目整體安全性考慮,決定此時停止加載。

2 一期樁基優化

2.1 注漿方式的選擇

首先,從機理上講,樁端受沉渣影響敏感,經后注漿沉渣得到加固且樁端有擴底效應,樁端沉渣和土的加固效應強于樁側泥皮的加固效應,所以端阻的增幅高于側阻,故應優先考慮樁端加固。再者,從《樁基規范》講,單一樁端后注漿時,豎向增強段為樁端以上12 m。其效果相當于樁端加固,加上樁端以上12 m樁側加固,因深層土側摩阻一般大于淺層土的,故效果肯定好于任一位置的單一樁側以上12 m加固。最后,假設考慮樁端、樁側復式注漿,此項目最高28層剪力墻,就一般而言,荷載不算大,初步可不考慮。若超過100 m高層,則應考慮。然后根據《規范》,豎向增強段為樁端以上12 m及各樁側注漿斷面以上12 m,重疊部分應扣除。假如在距樁端12 m處增加注漿孔,則按計算值24 m樁承載力已接近4 000 kN。則設計所需要的承載力為3 200 kN,3 600 kN的樁長均會小于24 m,重疊部分造成浪費。樁側土側阻力淺層小于50,提高幅度小,且樁短后,持力層上提,淺層持力層的樁端承載力和抵抗沉降均不如深層土。故綜上考慮,不采用復式注漿。最終該項目決定采用單一樁端后注漿。

2.2 樁長優化分析

因本項目先打樁,后開挖,所以表2中,需要用試樁抗壓實測值Qui,減去設計樁長以上部分樁周土極限承載力,約4 m,28×4×1.884=211,近似按200考慮,得其設計樁長所對應的抗壓極限承載力值Quk。表3中,EFG區作為項目一期,設計院根據地勘報告,計算出原始,即優化前設計樁長28 m,31 m,34 m,對應承載力3 200 kN,3 600 kN,4 000 kN。

試樁共5根,根據表2中Quk,34 m為4 650 kN,28 m為3 950 kN,即單純從表面看,28 m即可基本取代優化前的34 m樁,但考慮28 m試樁只有兩根,相對于該區1 000多根樁,比例很低,為保險起見,不能按100%減少樁長,而取2/3的優化量,即優化2/3×(34-28)=4 m,取30 m對應承載力為4 000 kN,根據表2中已有的一根31 m對應的4 480 kN的試樁來看,差值480 kN,按照每米對應200 kN,30 m取4 000 kN安全余量是足夠的。

同理,按照樁長減4 m的幅度,原設計31 m-4 m=27 m,因表2中28 m對應3 950 kN,故27 m 對應3 600 kN,安全余量足夠。原設計28 m-4 m=24 m,但考慮本次試樁最短28 m,無24 m樁實測數據。且樁長短,側阻力,端阻力均有減小;24 m樁持力層為9a或9b間雜土層,本次試驗無持力層為該土層的試樁。所以仍考慮將持力層選為11a土層。故樁長減2 m,定為26 m。

根據地勘報告推薦值,樁側后壓漿提高系數1.5,樁端后壓漿提高系數2.3。試樁后效果較好,將樁側后壓漿提高系數提高為1.6。重新計算承載力,26 m計算承載力3 388 kN,3 388/3 200=1.06%,27 m為3 507 kN,3 507/3 600=97.4%,30 m為3 857 kN。3 857/4 000=96.4%。基本吻合。一期與二期優化前后樁長對比見表3。

表2 一期試樁單樁豎向抗壓極限承載力實測值

表3 一期與二期優化前后樁長對比

本期EFG區全部樁基檢測均通過驗收。且各區經過近2年的沉降觀測,最大沉降200多毫米,符合設計要求。

3 二期樁基優化

ABCD區作為項目二期,晚于一期施工,因設計單位更換后,新的設計單位認為二期距離一期有數百米,不能直接采用一期的試樁結果。出圖后,發現樁圖由不同設計人按照地勘計算,選取樁長,居然有11種之多,最長達到38 m,40 m。溝通后,設計方認為是嚴格按照地勘計算出的樁長,若歸并,則必會給甲方帶來浪費。樁長種類偏多且樁基成本較一期要高不少,經幾方協商后,在一期的基礎上,有必要重新做試樁。

選5種樁長,各做2根。本著二期優化幅度不小于一期的原則,二期的26 m,27 m,30 m三種試樁直接按之前優化后的3 400 kN,3 600 kN,4 000 kN來試,26 m根據前次計算值3 388 kN,與27 m只差1 m,故可適當提高到3 400 kN。這三種樁試樁均合格。另有兩種試樁31 m,34 m,參照前次試樁結果,直接按4 300 kN,4 600 kN來試樁。本期單位布樁時盡量在剪力墻縱橫墻交角處布樁,故有些軸線樁數較一期減少,但樁長增加。試樁需多出31 m,34 m兩種,參照前期試樁結果,直接按4 300 kN,4 600 kN來試樁。試樁結果全部達標。

二期試樁單樁豎向抗壓極限承載力實測值見表4。

表4 二期試樁單樁豎向抗壓極限承載力實測值

4 結語

兩次樁基優化A區~F區共7個分區,總計節省成本約700萬元,經濟效益是顯著的。

1)試樁作為一種有效的優化手段,對于大體量的建筑,應盡量優先選用。

2)對于試樁結果,應進行仔細的對比分析,選取有一定安全余量的數值。分期開發的項目,不同期之間相互驗證。

3)巖土工程參數修正后,重新計算,將計算值與試樁實測值對比,相互驗證。

[1] JGJ 94—2008,建筑樁基技術規范[S].

[2] 全國民用建筑工程設計技術措施(2009年版)編委會.全國民用建筑工程設計技術措施——結構(地基與基礎)[M].北京:中國計劃出版社,2009.

Optimum case analysis of post grouting friction pile

Zhang Jie

(BeijingFutureHomeArchitecturalDesignCo.,Ltd,Beijing100025,China)

By taking the case of Tianjin residential project, it describes the optimum design process of post grouting friction pile in detail. By analyzing the control points of test pile link and optimum design link, it shows the feasibility and superiority of taking the test pile as optimum method.

test pile, post grouting, friction pile, optimum design

2015-02-27

張 杰(1980- ),男,碩士,工程師

1009-6825(2015)13-0061-03

TU473.1

A