基于SWOT模型分析工程移民中農村人力資源開發問題

——以巫山縣移民問題為例

梁 兵

(河海大學中國移民研究中心,江蘇南京 211100)

基于SWOT模型分析工程移民中農村人力資源開發問題

——以巫山縣移民問題為例

梁 兵

(河海大學中國移民研究中心,江蘇南京 211100)

以三峽庫區上游巫山段移民安置問題為例,利用SWOT模型分析移民安置中人力資源開發的優勢、劣勢、機遇及面臨的挑戰。采用實地訪談和問卷的方式搜集相關數據,并對數據進行分析。結果表明:巫山縣移民收入主要來自于農業種植收入和非農工作收入,但由于移民缺少可供耕種的土地和務農技能,且文化水平較低和缺少謀生手段,導致其有效就業率很低,使水庫移民搬遷后非常容易出現相對貧困的現象。提出從人力資源充分開發的角度,利用現有資源充分挖掘人力資本潛能,為移民提供技能培訓,積極引進外資投資當地特色產品,從而提供更多的就業崗位等相應對策。

SWOT模型;移民安置;人力資源開發

1 SWOT模型介紹

SWOT分析法是進行組織外部環境和內部條件分析,從而尋找兩者最佳可行戰略組合的一種分析工具[1]。S(Strengths)代表組織的長處或優勢;W (Weaknesses)代表組織的弱點或劣勢;O(Opportunities)代表外部環境中存在的機會;T(Threats)代表外部環境所構成的威脅。SWOT分析法在剖析組織、摸清現狀、發現問題和制定戰略對策方面,是一種行之有效的方法。它能對組織進行更加結構化的分析,從組織自身及其環境的分析中綜合出關鍵問題,以便找到影響組織制定戰略和協調發展的新因素。在移民安置問題中,可以將一定區域移民結構化地看成一個整體,利用SWOT分析方法,對其中移民人力資源開發面臨的環境進行綜合分析,進而找出最合理的決策組合。

2 巫山縣移民情況概述及調查方法

三峽工程總共淹沒城市2個、縣城11個、集鎮114個、鄉356個、村1711個;線下淹沒的動遷人口84.62萬,其中農業人口 36.15萬,非農業人口48.47萬。如果考慮人口自然增長因素,動遷總人口將達到113萬人。三峽工程所引發的百萬移民是至今為止遷移規模最大、涉及面最廣的水庫移民[2]。隨著大量移民搬遷,搬遷后的生計問題成了大家最關注的問題,移民之后的農村勞動力收入問題,也顯露出來,如何開發移民的勞動力問題迫在眉睫。三峽工程移民工作的最終目標是要做到“遷得出、穩得住,逐步能致富”,這也是黨和政府的要求。水庫移民是一種非自愿的工程性移民,在遷移這一過程中,不具有市場選擇性,尤其是移民從原居住地搬遷進入安置地往往是一個突變過程,這就必將會導致移民居住的自然環境和社會環境發生重大的變化,從而導致移民的生產方式、生活方式、人際關系等發生深刻變化。根據世界銀行的研究,遷移對移民產生的影響有如下幾種:①原有的生產體系被破壞,生產性的收入來源喪失;②人們被重新安置到另一個可能使他們的生產技能不能充分發揮、資源競爭更加激烈的環境中;③鄉村原有的組織結構和社會關系網被削弱,家族群體被分散;④文化特征、傳統勢力及潛在的互相幫助作用被減弱等。綜上所述,如何安置移民,開發移民人力資源,恢復生計,就顯得尤為重要。

筆者參加了巫山縣農村移民安置情況調查,按照5%的抽樣原則,調查了95戶農村移民和20戶非移民,設計了三峽庫區農村后靠移民戶生產生活檢測表,一份問卷設置了12個總指標,包括三峽庫區農村移民家庭基本情況及社會保障情況;2013年三峽庫區農村移民家庭勞動力培訓及從業情況;農村移民戶家庭住房、居住環境及感知變化監測;三峽庫區農村移民家庭生產性固定資產與耐用消費品擁有情況;移民樣本戶農業直接投入及農業技術推廣監測;三峽庫區農村移民戶承包、經營耕園地情況;三峽庫區農村移民戶農業生產情況;2013年移民戶家庭農副產品生產出售情況監測;三峽庫區農村移民家庭全年總收入情況(農村后靠);三峽庫區農村移民家庭全年總支出情況;三峽庫區農村移民消費支出調查表(20%樣本)及三峽庫區農村移民家庭消費支出調查表(20%樣本)。采用問卷調查的形式,對移民的生產生活進行調查。并且對問卷的信度和效度做了檢驗。

問卷信度和效度檢驗:信度和效度的概念來源于心理測試中關于測驗的可靠性和有效性研究,當建構和評估測量時,通常使用信度和效度這2個技術性指標。因此筆者采用問卷的信度和效度分析來評估其測量能力,進而實現對問卷設計質量的檢驗。

a.問卷設計質量的信度檢驗。所謂問卷設計質量的信度檢驗,指的是對問卷測量結果準確性分析,即對設計的問卷在多次重復使用下得到的數據結果的可靠性檢驗。在實際應用中,信度檢驗多以相關系數表示,本問卷采用的是重測信度檢驗方法。重測信度,也叫穩定系數,對同一組調查對象采用同一調查問卷先后進行2次調查,采用檢驗公式為

式中:σx1為第一次調查結果的協方差;σx2為第二次調查結果的協方差,系數值越大說明信度越高。通過計算,本問卷的系數值為0.94,通過檢驗。

b.問卷設計質量的效度檢驗。所謂問卷設計質量的效度檢驗,指的是問卷測量結果有效性的分析,即對設計問卷的測量結果反映它所應該反映的客觀現實的程度檢驗。具體來說,效度檢驗必須針對其特定的目的、功能及適用范圍,從不同的角度收集各方面的資料分別進行。本問卷檢驗了內容效度,內容效度也叫單項和總和的相關效度分析,指的是調查問卷所采用的題項能否代表所反映的內容或主題。通常是用單個問題的得分與總得分的相關系數來反映,如果相關系數不顯著,表示該題的鑒別力低,就不應該再將該題納入調查問卷。通過計算,本問卷的相關系數為0.9,通過檢驗。

3 計算結果分析

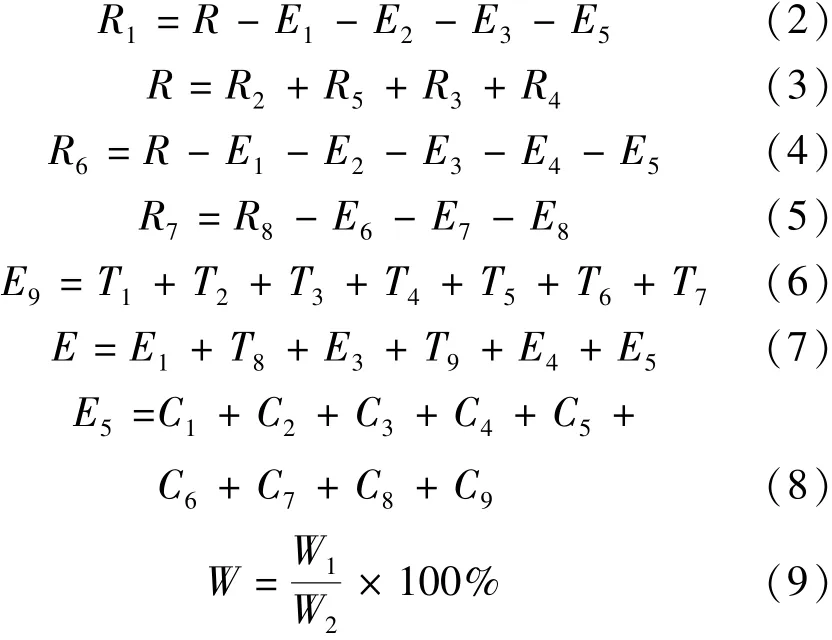

三峽庫區農村移民家庭全年收入、支出計算公式如下:

式中:R為全年總收入;R1為全年純收入;R2為工資性收入;R3為財產性收入;R4為轉移性收入;R5為家庭經營費用收入;R6為可支配收入;R7為個人工作凈收入;R8為本年度外出從業實際拿到的總收入;E為總支出;E1為家庭經營費用支出;E2為生產性固定資產折舊;E3為稅費支出;E4為財產性支出; E5為轉移性支出;E6為本年度外出從業旅費支出; E7為本年度外出從業辦理各種手續支出;E8為居住消費支出;E9為本年度在外從業生活消費支出;T1為食品消費;T2為衣著消費;T3為家庭設備用品及服務支出;T4為醫療保健支出;T5為交通通訊支出; T6為文教娛樂用品及服務支出;T7為其他商品和服務支出;T8為購置生產性固定資產支出;T9為生活消費支出;C1為贈送親友支出;C2為養老金支出; C3為醫療基金支出;C4為其他社會保障支出;C5為贍養費支出;C6為購買非儲蓄性保險支出;C7為其他直接稅(利息稅);C8為罰款賠及其他支出;C9為捐贈;W為恩格爾系數;W1為食物支出總額;W2為生活總消費支出。

通過計算可以得出:2013年農村居民人均純收入為6265,恩格爾系數為0.435,1992年農村居民人均純收入為584,將1992—2013年的通貨膨脹因素考慮在內,移民搬遷前后的生活水平有所提高,但是與沒有搬遷的農村非移民做橫向比較,增幅較低,將兩方面比較因素綜合在一起加以考慮,是負增長。在對各項指標進行對比分析的基礎上,可以發現家庭經營性收入和工資性收入與非移民相比有差距。移民家庭經營性收入主要是務農收入,搬遷后有的農村移民失去了土地,家庭經營性收入就斷了;對于工資性收入,搬遷前移民就業率較高,有45%的移民從事種植業,15%的移民外出打工。而在本次調查中,非農業勞動力有效就業率僅為5%,有臨時工作的占40%,而無業的占20%。且由于季節、市場等不穩定因素的存在,臨時工作并不穩定。收入的穩定決定移民安置的穩定。巫山縣移民收入主要來自于農業種植收入和非農工作收入。但由于移民缺少可供耕種的土地和打工技能、文化水平較低、缺少謀生技能,導致其有效就業率低,加上移民對政府過度依賴,使得水庫移民搬遷后非常容易出現相對貧困的現象。從人力資源充分開發的角度,利用現有資源充分挖掘人力資本潛能,讓移民遷得出,更要穩得住。為移民提供技能培訓,積極引進外資投資當地特色產品,從而提供更多的就業崗位,成為移民規避各種社會風險的關鍵[3]。

4 工程移民人力資源開發的SWOT分析

4.1 優勢分析

工程移民最大的優勢就是人力數量上的優勢,在三峽工程項目中,產生了大量的勞動力,可以利用社會學中群體分類法,將移民勞動力按年齡及學歷和掌握的技術進行分類,充分發掘其潛能,按批進行安置;第二個優勢就是成本優勢,按照經濟學中的供求理論,當市場中物品供大于求時,價格將降低,同樣,移民中產生大量流動人口,使得人力供給大于需求,可以降低人力資本。

4.2 劣勢分析

移民庫區多數經濟欠發達、交通不暢、信息閉塞、教育落后、移民受教育程度不高。從一定程度上講,阻礙庫區經濟發展的因素除了相關自然條件和基礎設施建設情況外,以上移民的情況是主要因素。

4.3 機遇分析

首先,三峽庫區擁有大量豐富的荒山資源,如果這些荒山資源能夠很好地開發利用,那么這些資源足以補償所淹沒的農田。其次,三峽庫區鄉鎮企業的發展潛力巨大,可以為移民創造大量的就業機會。60%的移民可以在大農業上進行安置,40%的移民可以在第二、第三產業進行安置。并且每個受淹縣、市都有足夠的環境容量容納其全部受淹人口[4]。最后,西部大開發政策和水電開發項目政府給予移民和當地政府很多優惠政策,提供了良好的宏觀政策環境。

4.4 挑戰分析

工程移民人力資源開發面臨多種挑戰。①移民安置地十分偏僻、交通不便、水源缺乏,其安置移民的容量被大大高估;②由于淹沒了大量的良田,使得三峽庫區土地資源變得十分短缺,適宜開發的數量很有限;③三峽庫區88%的國土面積存在水土流失問題,水土流失導致土壤越來越貧瘠,土地的生產率降低,影響了庫區大農業可持續發展;④鄉鎮企業發展陷入困境,由于市場競爭日益激烈,環保標準日益嚴格,三峽庫區鄉鎮企業的發展面臨越來越大的風險。過度競爭使一大批工廠紛紛破產倒閉,許多農村移民失去工作;⑤移民分散居住,導致基礎設施和公共服務配套不完善,聚集效應和規模經濟難以實現,阻礙了移民產業發展和生活水平的提高[5]。

5 對策建議

基于SWOT模型分析,最佳的選擇方式就是SO組合,即充分發揮自身的優勢并抓住外部的機遇。一方面移民庫區經濟落后、欠發達,另一方面又是國家重點扶持的西部開發區和建設區,怎樣抓住國家水電建設移民搬遷的機會,搞好搬遷后的長遠發展,讓庫區移民實現跨越式發展,盡快趕上且超過當地居民生活水平,走上可持續發展道路,這是各級政府執政為民的要務所在。

a.轉變發展觀念。水庫移民中剩余勞動力轉移培訓的首要條件就是轉變落后的觀念,庫區農村移民應該認識到,素質的提高對于改變自身生活、收入有很大的作用,規劃自己將來的發展,擺正接受教育與掙錢的位置。

b.統籌規劃。必須建立權威的領導體制,從根本上解決條塊分割狀態。教育部門和勞動部門應建立各自內部的高效運作機制,各單位在資金、制度、政策等方面互相協調、互通信息,減少中間環節,提高運作效率,實現庫區移民培訓功能和效益的最大化[6]。

c.規范主體。目前庫區成人教育和培訓機構多而分散,不利于高效運作和資源效益發揮,庫區政府要按一定政策和法規進行認定和規范,形成以庫區農村移民成人學校為主、其他培訓機構為輔的培訓體系。

d.制度創新。庫區農村移民剩余勞動力轉移和培訓的制度創新主要表現在2個方面:①農業方面:主要有農業市場制度、農業經營制度和農村產權制度;②允許移民自由流動的制度,并且建立相應的制度保障。

e.抓好長遠的發展戰略規劃。①重點發展現代農業,加快傳統農業向現代農業的轉變;②適度發展工業,借搬遷之機,加速庫區工業的改造、產品升級以及工業的信息化、科技化改造進程,走新型工業化道路;③大力發展第三產業,尤其是庫區旅游業,盡可能創造更多的就業崗位。

6 結 語

在庫區經濟轉型發展的三要素(資本、資源、人力)中,人是最特殊的資源,具有自然耗損性、自身消費性、可再生性、潛能的可開發性等特點。經濟學家認為,人力資源開發將改變傳統生產函數邊際遞減而創造出更多的邊際遞增生產函數,使同一勞動者在其他生產條件不變的情況下生產出更多的產品或降低單位產品成本,從而提高勞動生產率。由此可見,移民人力資源開發的成功與否,直接關系到庫區社會經濟的跨躍式可持續發展[7]。人力資源的潛能是無窮的,人是經濟建設的動力之源、智力之魂、發展之基,人在經濟建設中起引擎作用。希望通過對庫區移民人力資源的開發,構建起“科教興庫,人才強庫,發展穩庫”的戰略架構,推動庫區經濟發展。

[1]劉永中,金才兵.英漢人力資源管理核心詞匯手冊[S].廣州:廣東經濟出版社,2005:757-758.

[2]風笑天.落地生根:三峽農村移民的社會適應[J].社會學研究,2004(5):1-6.

[3]孫中艮,楊文健.建立水庫移民社會保障制度的探討[J].人民長江,2007(6):93-98.

[4]段躍芳,戴尚安.三峽工程農村移民安置存在的問題及其對策[J].水利經濟,2002,20(3):34-38.

[5]廖蔚.水庫移民人力資源開發與庫區經濟發展[J].農村經濟,2007(6):68-72.

[6]劉進才.中國農村人力資源開發的對策研究[J].中國行政管理,2003(12):51-54.

[7]楊文健,朱立麗,唐鐘鳴.中國水庫農村移民人力資源開發戰略研究[J].經濟問題探索,2004(9):35-41.

D632.4

A

1003 -9511(2015)04 -0039 -03

2015-04 -27 編輯:方宇彤)

10.3880/j.issn.1003 -9511.2015.04.010

梁兵(1991—),男,江蘇蘇州人,主要從事工程移民管理研究。E-mail:bliang1@126.com