《民事爭議解決法》:語境、價值、障礙及其消解

安晨曦

(海南大學 法學院,海南 海口 570228)

?

《民事爭議解決法》:語境、價值、障礙及其消解

安晨曦

(海南大學 法學院,海南 海口 570228)

有社會則有糾紛。在我國民事糾紛解決體系中,民事訴訟率的逐年遞增表征著民眾對審判資源的需求與審判環境的自身優化;訴訟外解紛機制對民事糾紛總量的分流作用也昭示著其固有的存在價值。鑒于二者均有解紛的局限性,因而取其各自優勢勾勒出民事糾紛合力解決的時代語境。但合力解紛的實證樣態中,訴訟外機制并未真正實現法制化運作。基于契合糾紛合力解決語境之需、展示訴訟外機制解紛的獨特品格、提升其在解紛法體系中的實質話語權,經由立法使其規范化、制度化,是實現訴訟外機制良性發展的最優路徑。于此,需要遵循立法原則,從制度設計與結構布局等層面對糾紛解決法予以構建。

民事爭議;民事訴訟率;非訴訟糾紛解決機制;民事爭議解決法

人為建構的法規范與市民社會自發生成的社會規范,其存在的價值或目的均在于恢復秩序、調和利益。雖然從我國法律體系的量化指標審視,似乎社會各領域均可謂實現了法治秩序下國家法與市民法協力共存的規則統治。但在當前民事爭議解決層面,呈現的是一種多機構、多程序、多規則共同協作,訴訟機制與訴訟外機制合力解紛的樣態,然縱有訴訟外機制的客觀存在,卻并未真正實現法制化的運作。立法作為訴訟外民事爭議解決機制法制化的路徑之一,如何科學合理地設計其內容、布局其結構,達至與民事爭議解決單行法共存、迎合合力解紛的時代語境、展示解決爭議的獨特品格等目的,不僅是規則、制度的表象革新,亦是訴訟外民事爭議解決機制話語權的實質升華。

一 民事爭議合力解決之語境詮釋

(一)民事訴訟率與糾紛解決

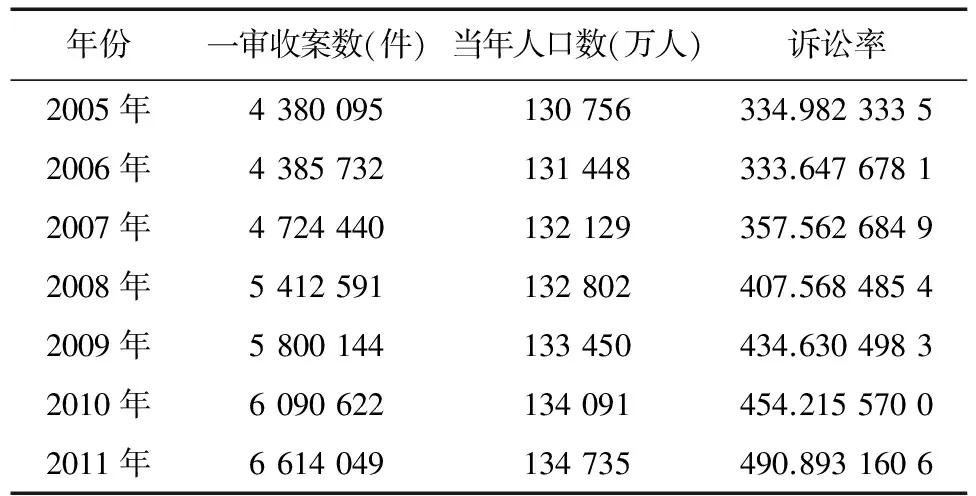

從古代西周的“以兩造聽民訟”,到秦漢的“興訟”“息訟”等對訴訟現象之描繪;從民間言說的“打官司”“對簿公堂”,到正式語境的“法庭討說法”“訴諸法律”;從近代《大清民事訴訟律(草案)》《裁判部暫行組織及裁判條例》,到現代《中華人民共和國民事訴訟法(試行)》以及《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)的兩次修正,這些訴訟文化的語境變遷,刻畫了訴訟在民事糾紛解決中的不同角色。當前,經過幾輪民事司法改革,訴訟又在民事糾紛解決中演繹著何種角色呢?根據哲學質量互變原理,先量變而后有質變,量變達到一定程度,突破事物的度,即產生質變。因而,我國民事審判改革的實際成效,除體現在民事糾紛解決率、民事再審率等諸多方面外,最直觀的反映即是民事案件數量的變化。借鑒已有研究成果,民事訴訟率可以大致表征一定時期內訴訟解紛機制的客觀運行趨勢,即在一定時期內一定人口中所平均擁有的案件數量。[1]通常用法院一審收案數量/當年人口數量x100000表示。[2]為此,筆者選取2005-2011年為考察的時間段,對當前我國民事訴訟率進行如下分析。

表1 2005-2011年民事一審訴訟率

年份一審收案數(件)當年人口數(萬人)訴訟率2005年4380095130756334.98233352006年4385732131448333.64767812007年4724440132129357.56268492008年5412591132802407.56848542009年5800144133450434.63049832010年6090622134091454.21557002011年6614049134735490.8931606

(數據來源:民事一審收案數來源于各年度《最高人民法院工作報告》;人口總數來源于《中國統計年鑒(2012)》,中國統計出版社2012年版,第101頁)

從統計數據可知,當前民事訴訟率基本呈逐年遞增的趨勢,說明訴訟仍然演繹著積極的糾紛解決角色,正如有學者所言當前我國已經進入一個到處充斥著訴訟的社會。[3]訴訟社會是無訟理想的對立面,其應否是我們所追求的目標呢?問題之解,需要對民事訴訟的糾紛解決力(量)或能力予以分析。

(二)民事訴訟解紛力與糾紛解決

某一事物之力量,即反映該事物的能力或作用、效力。[4]假設按照當前民事案件總量逐年增加的勢態,法院要應對所有的糾紛則必須對現有的訴訟機制加速改良,改良之過程必須要克服諸多阻力,諸如案件量的增加與法官人數波動的關系;案件質的變化與法官自身能力不足的關系;案件處理與成本短缺的關系等。而法官能力之提升,規則之創制、經費之保障等,在短期內不可能全部解決,因而訴訟機制本身的局限性造成當事人對訴訟需求與法院案件負擔之間的矛盾。于此可以說,法院作為解紛主體,其解紛能力有強弱或大小的限度,能力強則無所謂法院案件之“負擔”,能力弱則需要其他外力來補充。但這并不等同于民事訴訟本身的解紛力,民事訴訟的解紛力是從其解紛的效力而言的,換言之,某一案件的訴訟解決無需其他解紛機制的輔助即可獨自完成。更為重要的是,根據既判力理論,判決具有約束力和執行力,若當事人無法定理由,則只能依判決確定的義務來履行,使得該糾紛能在訴訟這“一種”機制內徹底解決,無需另尋求其他救濟途徑。

(三)訴訟外解紛機制與糾紛解決

訴訟外解紛機制的解紛力并非具有訴訟機制一樣的剛性能力,即某一糾紛可能不會在“一種”訴訟外解紛機制內解決,即可能出現先訴外解決后訴訟,或者訴外的先和解后調解仲裁、先調解后仲裁等情形。因此,非訴訟解紛機制的話語權雖日益提升,然其本身的“力量”又略顯遜色,至少需要包括訴訟機制在內的其他外援力支撐。這僅是一種情形,但糾紛也可能在訴訟外的解紛機制內一次性解決,從其獨立存在的價值而言,減少了社會糾紛的總量,從其分流訴訟的價值而言,也緩解了法院的案件負擔。

鑒于訴訟與非訴訟機制均有解紛的局限性,因此,擇取二者各自的解紛優勢,目前“合力”解決民事糾紛當屬最佳的糾紛解決樣態。這也正如有學者所言:“一個較為理想的多元化糾紛解決機制,應當是人民調解、行政解決糾紛、仲裁和司法訴訟有效銜接、彼此配套、相互協調的系統。”[5]

二 《民事爭議解決法》建構之價值

《民事爭議解決法》建構的價值,即主要解決“為什么有單行的民事非訴解決法還要另行制定《民事爭議解決法》”之疑問。換言之,對現有民事解紛規范進行抽象化、系統化、精煉化、權威化何以必要。

(一)優化民事爭議非訴訟解決法律體系之需

“一個健全、和諧并充滿活力的社會,應該不是什么糾紛都通過國家的強制力來解決的。”[6]因此,我國民事爭議合力解決立法體系,分為民事爭議訴訟解決法與民事爭議非訴訟解決法兩部分。前者有《民事訴訟法》與《海事訴訟特別程序法》兩部;而后者有《中華人民共和國仲裁法》(以下簡稱《仲裁法》)、《中華人民共和國人民調解法》(以下簡稱《人民調解法》)、《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》(以下簡稱《土地糾紛調解仲裁法》)、《中華人民共和國農村土地承包經營糾紛調解仲裁法》(以下簡稱《勞動爭議調解仲裁法》)四部,各部法律相互獨立。從民事爭議非訴訟解決法的立法路徑以及法律體系發展的均衡性來看,民事爭議非訴訟解決法采取了單行立法之模式。按照唯物辯證法之一般與個別或個性與共性之原理,人的認識過程總是從個別事物到一般事物,又以對一般事物的認識為指導,認識尚未認識或尚未深入認識的各種個別事物,從而豐富對一般事物的認識。因而,個別或個性的成分總是與共同的規律性的成分共存的。以此原理與邏輯,單行法之外必有能反映這些單行法共同性、內在性、本質性的一般法,于此,法律體系結構的合理性與平衡性客觀上要求有民事爭議非訴訟解決一般法的存在。另外,當前民事糾紛總量已占到社會糾紛總量的百分之七十以上,即我們需要從制度層面設計的糾紛解決法主要針對民事糾紛,而且民事糾紛解決方式還會隨著糾紛解決之需求而更新,《民事爭議解決法》自身所具有的前瞻性,既能夠應對民事糾紛的日益增多,亦能迎合新型的糾紛解決方式納入糾紛解決法的體系。

(二)抽象民事非訴機制共性規則之需

多元民事非訴解紛機制雖具有各自不同的運行規律和發展趨勢,但其均是解決民事爭議的非訴訟方式,這一點決定了各機制應當具有價值取向、基本原則、解紛功能等層面的共性。作為開放性的民事爭議非訴訟機制體系,這些所謂的共性成分應當予以抽象、歸納,并作為統攝各機制運行的總綱,為吸納新型的解紛方式提供指引。提煉后的共性成分規定于現行各單行法嗎?民事非訴機制的單行法主要側重于體現有別于其他非訴解紛機制的特殊性或個別性規定,當然也不排斥規定各機制的共性成分,但從立法技術、立法結構以及民事非訴解決法律體系的發展等因素權衡,筆者認為,將總則性要素或共性成分另行規定于通則性的《民事爭議解決法》中更為適宜。另外,對這一問題的回應筆者還分析了上述四部非訴解紛法的總則部分,并認為能夠體現民事非訴機制共性規律的內容僅有“基本原則”部分,當然基本原則也因解紛機制的不同而存在差異,其余均是根據各法本身的特殊要求而設置,幾乎全部屬于獨特性、個體性、針對性的成分。因此,為保持各單行法的這種立法結構,發揮其自身的個性優勢,也宜于將共性規則另行統一規定。

(三)提升民事爭議合力解決規范效力等級之需

民事爭議歷來都是在多種解紛機制的協力運作下解決的,只是各自所發揮的作用或所占的比重、話語權不同而已。在當前的合力解紛語境中,非訴訟機制雖發揮著愈來愈明顯的分流作用,但其地位和話語權似乎與其發揮的作用并不相稱。那么對于合力解紛規范、制度等方面的建設,是由何者主導呢?筆者認為,最高法院作為整個司法體系的代言人,依照法律賦予它的生存邏輯逐步拓展著其活動空間,雖然在民事爭議合力解決的制度建設中以“提供司法保障”的積極姿態在推動著相關機制的運行與完善,但從其自身中立性、被動性的法律地位、職能性質等方面審視,過多的干預民間自治領域內的事務也有違其自身的功能定位。如2009年最高法院發布的《關于建立健全訴訟與非訴訟相銜接的矛盾糾紛解決機制的若干意見》,可以說實現了訴訟與非訴訟相銜接解決民事爭議有“法”可依的目標,但也存在著由法院主導人民調解、行政調解之做法明顯不合理之嫌,實質上已經代行了本應由立法機關行使的權力。因而導致在民事爭議合力解決體系共建的過程中,其他解紛機構的話語權并不明顯。因此,其他解紛機構的地位、權限、與法院的關系等問題,唯有以法律的形式予以確立方能提升其在糾紛解決中的話語權。提升解紛規范的效力等級,不僅有利于整個解紛體系的建設,而且對于糾紛解決的實際效果也會有所改進。

(四)解決民事非訴機制運行中存在的問題之需

民事爭議的非訴訟解決從自發生成到立法認可,期間都存在著矛盾的持續運動過程——問題的不斷解決與制度創新。在當前民事爭議解決實踐中,還存在著諸多亟待完善的問題,如在調解中依法調解的“法”的范圍限度,即國家制定法與民間法或解紛依據的自治性與法定性關系之法定化問題;又如非訴機制的程序正義與程序自治性的關系問題等。這些問題并非只存在于某一解紛機制,而是一些普遍存在的問題,這些問題的消解對策也不易逐一在各單行法中補充規定,而且頻繁修法也不利于保持法律本身的穩定性,因此對于這些共性問題在《民事爭議解決法》中規定更為合適。

另外,從民事非訴解紛單行法的制定背景審視,一般都過分地遷就現實情況,過于強調單行法需要考慮立法當時的客觀需求與環境,使得單行法在很大程度上可能欠缺前瞻性;而且各單行法的制定可能忽略了不同法律的制度間、規則間的協調和統一,導致了規則間可能發生的矛盾與沖突。《民事爭議解決法》的制定不僅是創制新法的過程,也是對現有單行法進行梳理、規整的過程。唯有這樣,方能建立起內在和諧一致的民事非訴解紛法體系。

三 《民事爭議解決法》建構之障礙

民事爭議訴訟外解決體系的法治化路徑,筆者建議采取制定《民事爭議解決法》之路徑進行。該法的立法建構與其他立法一樣,既需要解決法本身的內容問題,也需解決立法的技術問題。于此,筆者將需要解決的問題作如下分析:

(一)《民事爭議解決法》的立法定位

立法定位所要解決的是該法在我國法律體系中的地位及與其他相關法律的關系問題。眾所周知,2010年中國特色社會主義法律體系已經形成。截至2011年8月底,我國已制定了訴訟與非訴訟程序法方面的法律10部,其中非訴訟程序法4部,全部為單行的民事爭議非訴訟解決法。于此,產生的問題是:(1)《民事爭議解決法》與憲法之關系;(2)《民事爭議解決法》與民法商法等民事權利保護實體法之關系;(3)《民事爭議解決法》與程序法之關系;(4)《民事爭議解決法》與非訴訟程序法之關系;(5)《民事爭議解決法》與民事訴訟法之關系;(6)《民事爭議解決法》與單行的民事爭議非訴訟解決法之關系。這些問題的解決,基本能夠明確立法定位問題。

(二)《民事爭議解決法》與民事非訴單行法之關系

之所以將《民事爭議解決法》與單行的非訴訟解決法之關系問題單獨予以設問,主要是因為其不僅涉及到《民事爭議解決法》的立法定位問題,同時還關乎在《民事爭議解決法》制定后,是將現行的各單行法廢止,還是二者并存。若廢止,那么民事爭議非訴訟解決法之建構可能僅僅是對現有單行法的技術統合,這與將現有的民事糾紛非訴訟解決規范系統地以法典化的形式表現出來之法治化目標不相契合;若二者并存,那么單行法存在的必要性又是什么?二者又是何種關系定位?這必然又會涉及到《民事爭議解決法》應當規定哪些內容,才不至于同單行法之內容重疊或被單行法弱化。

(三)和解方式應否納入《民事爭議解決法》

和解,能否稱為是一種糾紛解決機制?學界的觀點不一,筆者認為,從當前關于和解的立法規定來看,和解僅為一種糾紛解決方式,和解的本質以及解紛功能是僅從其糾紛解決的外部表現特征上與其他解紛方式的比較中所意會出的。所謂“機制”強調的是總體性的制度構造以及各組成部分之間的相互關系和運行原理,廣義言說的糾紛解決機制應當包括糾紛解決的理念、制度安排和具體的方法,狹義的糾紛解決機制則主要是指有關的制度性安排。[7]目前立法僅規定民事爭議的當事人可以和解解決糾紛,至于和解的相關原則、制度、程序等,并無成文規定,換言之,和解雖為法定的民事糾紛解決的首要方式,但自其被國家認可后,既無自身的變遷歷程,亦無國家相關主體對其主導加以完善,在和解中完全由糾紛主體控制和主導,因而首選的解紛方式應否納入《民事爭議解決法》呢?若將其納入本法,是否要對其進行制度化設置,由何方主體對其引導與規范?此些問題是《民事爭議解決法》建構中針對和解方式需要解決的問題。

(四)投訴機制是否納入《民事爭議解決法》

投訴方式作為民事爭議的解決方式之一,雖已得到《消費者權益保護法》《旅游法》等法律的認可,但解決糾紛的范圍具有局限性,一般僅適應于消費者為生活消費而購買、使用商品或接受服務領域,諸如因質量、安全、價格、計量、廣告等問題,涉及百貨類、服務類、家用電子電器類、家用機械類等類別。目前,僅有中國消費者協會制定的《中國消費者協會受理消費者投訴工作導則》、國家旅游局制定的《旅游投訴處理辦法》對投訴方式作了較為詳細的規定。因此,對于投訴機制的立法規制,是制定單行法還是納入《民事爭議解決法》,抑或是二者并存?對此問題需要結合投訴機制的特點、優勢與局限性、解紛效果等因素加以權衡解決。

(五)調解機制是否進行制度化設計

一般而言,民事糾紛幾乎均可以調解解決,區別僅在于調解合意的保障程度會因調解主導者的性質、地位、擁有的解紛力大小等有所不同。眾所周知,調解方式從其產生起便具有反程序的外觀,正如有學者所言:“調解制度總是被作為與正式的訴訟制度或司法制度相悖離的非正式的糾紛解決機制而存在。”[8]雖然現有規制調解方式的部分立法對調解程序也有少量涉及,但并非實質性的程序規則,而且與仲裁、訴訟程序并非同日而語。是否要建構調解的程序,如何建構,是《民事爭議解決法》時要著重解決的問題。另外,調解的原則在《人民調解法》等法律中已有規定,但具體落實這些原則的相關制度鮮有規定,是否要設置相關的制度,對此需要在立法時一并解決。

(六)《民事爭議解決法》的體系建構

《民事爭議解決法》的體系涉及到本法內容的合理布局問題。筆者認為有兩種結構布局可予斟酌:一是以民事非訴機制的類型為思路,按章節逐一排列,具體可做如下表述:總則——解紛機制(調解、仲裁等方式、程序、制度、機構、法律適用等)——法律責任——附則;二是按照民事糾紛解決方式的基本構成要素或糾紛解決機制主要組成部分的思路設計,具體可做如下表述:總則——糾紛主體(行為、權利義務等)——解紛主體(機構、人員及其權限等)——解紛活動(主要是解紛程序)——規則適用——法律責任——附則。對此兩種結構布局需要權衡各自的利弊,設置最為可行的體系。

四 《民事爭議解決法》之主要內容

(一)《民事爭議解決法》的定位及與單行法的關系

1.《民事爭議解決法》的立法定位。作為與《民事訴訟法》平行的民事糾紛解決基本法,《民事爭議解決法》在我國法律體系中屬于“訴訟與非訴訟程序法”這一法律部門。當然它還屬于:⑴憲法的下位法。但并非直接下位法,因為該法僅屬于解決社會糾紛中的民事糾紛,條件成熟時還可能制定與《民事爭議解決法》同位的行政、刑事領域的非訴訟解決法。⑵民商法等法律規定的民事權利之非訴訟救濟法。在我國,諸多民事權利保護法都規定有糾紛的救濟途徑,如《中華人民共和國合同法》第128條規定:“當事人可以通過和解或者調解解決合同爭議。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的,可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁……當事人沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的,可以向人民法院起訴。”其中,訴訟外的救濟權如何行使即由《民事爭議解決法》予以規范。⑶屬于程序法或非訴訟程序法的子法。程序法具有廣泛的外延,一般包括司法程序法與非司法程序法,其中司法程序法包括民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法;非司法程序法包括立法程序法、行政程序法、爭議解決法、選舉規則等。因而,《民事爭議解決法》屬于非訴訟程序法體系中專門解決民事爭議的非訴訟程序法。

2.《民事爭議解決法》與民事非訴單行法的關系。我國民事爭議解決法律體系的建構采取了先單行立法的路徑,因而在《民事爭議解決法》頒行后將與各單行法共存。筆者認為,二者間關系的協調應當首先遵循的原則即是以《民事爭議解決法》為主導,但不能否定單行法的作用。詳言之:《民事爭議解決法》應當對單行法具有指導和統攝的作用,而單行法則對《民事爭議解決法》具有細化、輔助等作用,單行法體系實則屬于微觀的民事解紛規范,二者系一般法與特別法的關系。因而哪些內容規定于單行法,哪些內容由《民事爭議解決法》規制是問題的關鍵,既然《民事爭議解決法》具有通則法的屬性,因而各種解紛方式的共性規則宜規定于其中,對那些屬于各糾紛方式特有的規范應由單行法規定。

(二)《民事爭議解決法》的立法依據與目的

1.立法依據。我國多數法律均包含有立法根據,它反映的是立法者立某個法的法的根據和事實根據,[9]立法的慣常表述為“根據憲法,制定本法”。但也有部分法律沒有立法依據的規定,筆者認為這并不是否定憲法的立法依據地位或直接對所立之法的合法性產生質疑,原因可能在于所立之法并未有直接的憲法成文依據,如在四部非訴解紛法中,只有《人民調解法》規定有立法依據,因而基于立法語言表述的準確與精細性其余三部非訴解紛法均予以省略。同理,《民事爭議解決法》也并未有直接的憲法成文依據,因而可以省略進而直接對立法目的作出規定。

2.立法目的。民事爭議解決法》有四個層次的立法目的:一是保護當事人的民事權益;二是公正及時解決民事爭議;三是確保解紛機構正確處理案件;四是維護社會和諧與穩定。

(三)《民事爭議解決法》的基本制度

“在社會的諸多構成中,制度屬于較為堅硬和穩定的部分。這是因為,一個內生性制度的形成,本身就是社會變遷過程中諸多因素合力形成的結果。”[10]在訴訟外糾紛解決機制之建構中,應當注重于從原則上給予指引,而不是傾注于制度的建構。原因有二:一是訴訟外糾紛解決機制均具有自治性與非正式性的特征,這就決定了糾紛解決中應當給予相關主體最大限度的可裁量空間和多樣化處理的可選擇余地,精細化的制度必然會限制相關主體的能動作用;二是從立法技術的角度而言,由各種訴訟外糾紛解決方式的個性多于共性所決定,共性基本制度往往不易提煉與歸納,因而制度層面的建構還應從各單行法的內容契入,完善具體制度的規定。但為落實部分原則,筆者認為以下最低限度的制度應當在《民事爭議解決法》中予以規定:

1.回避制度。該制度可先在仲裁、投訴方式中適用,包括主動回避與申請回避兩種方式,具體規則可依據《仲裁法》《勞動爭議調解仲裁法》等法律中關于回避制度的規定建構。

2.代理制度。在促進性協商解紛程序中,“爭論方可以接受更多的輔助人加入自己。這類輔助人可以提供各種形式的幫助,例如心照不宣的支持,或是建議和意見,最后甚至可以站在爭論方主要人物身邊充當隊伍的一員。最極端的干預發生在當事人退居二線、輔助人在協商中代表其運作的時候。”[11]因而,民事非訴解紛機制中的代理含義與訴訟代理同解,包括法定代理、指定代理、委托代理三種情形,適用范圍包括但不限于和解、調解、仲裁、投訴方式。

3.代表人制度。即針對社會轉型中在某些領域的眾人訴、眾人訪、群體訴、群體訪(一般為10人以上)等現象,可以推選代表人(一般為2~5人)參加糾紛解決程序,具體程序可參照《民事訴訟法》及其司法解釋的相關規定執行。

4.證據制度。即舉證規則——當事人應當對自己的主張提供證據,但單行法對證據有另外規定的,依照該規定執行。如《勞動爭議調解仲裁法》第6條、第39條,《土地糾紛調解仲裁法》第37條關于舉證不能將承擔不利后果的規定。質證與認證的程序可參照民事訴訟的相關規定執行。

5.期間與時效制度。民事糾紛訴訟外解決的期間可由當事人自行約定,但應堅持及時解決的效率原則,同時單行法有關于期間規定的,依照該規定執行。關于時效,當事人申請調解、仲裁以及向其他依法有權解決相關民事糾紛的國家機關、事業單位、社會團體等組織提出保護民事權利的請求,訴訟時效從提出請求之日起中斷,此建議是對當事人訴權的保障。同時,具體的糾紛解決方式有關于時效規定的,依照其規定執行;沒有規定的,不實行時效制度。

6.調解協議司法確認的單方申請與移送審查制度

媒體融合發展至今,早已經跳出“報網融合”這一基本形式的原有范圍,進入媒體產品形態的多樣化趨勢中。將傳統媒體文本和圖像發展為視頻、音頻,甚至全新的4D感官體驗。報紙二維碼、有聲報紙、三維報紙等,以及iPad終端媒體、微博、微信、QQ、社交網站、社交平臺、網絡電視等不同媒體,不同的移動終端以及不同的互聯網平臺將媒體融合產品形態多元化發揮到了極致,傳統的媒體幾乎被全部涉及。

調解協議司法審查的具體程序作如下改進:對于雙方當事人申請司法確認的,原則上可以按照現行法律或司法解釋規定進行,但期限應當自調解協議生效之日起7日內申請,若未在7日內申請的,由解紛機構直接移送有管轄權的基層法院確認;對于一方當事人申請的,也應當自調解協議生效之日起7日內申請。法院經形式審查后,予以確認并告知對方當事人,對方當事人認為調解協議存在無效或可撤銷原因的,可以在收到裁定后的一定期限內向作出裁定的法院起訴,起訴并不使調解協議失去執行力,但其可以申請法院裁定中止調解協議的執行。對方當事人未能在法定期限內起訴的,仍可通過再審程序尋求救濟。以當事人自愿申請為主與調解機構依職權(或強制)移送審查相結合的制度,將會充分發揮調解的功效,可實現非訴機制與司法保障的剛性銜接。

(四)《民事爭議解決法》的基本程序

現代法治社會是一個強調規則統治的社會,訴訟外解紛機制的運行若要獲得公正性的外觀,必要且合理的程序保障不可或缺。然而,訴訟外解紛機制若要全部改造成像仲裁或訴訟機制一樣制度化或規范化,則嚴格的程序設計將破壞調解等方式的靈活性特點。于此,如何均衡程序的規范化與靈活性是訴訟外解紛機制程序設置中的關鍵。

筆者認為,目前大多數民事爭議的訴訟外解決都不會拘泥于特定的程序,但“調解中對于程序性和實體性的各種問題的反復交涉會導致結晶化的現象,形成某種范型和非正式的規則,調解機關承認這些規范的約束力,從而減少了糾紛的恣意性。”[12]盡管調解等方式無需遵循類訴訟的程式,但其長期反復的運作固然也形成了某些可為人們所接受認可的類模板式進程慣例,當和解、調解等方式發展為一種正式制度時,其正當性的基點即在于最低限度的正當程序保障,而程序經由規則而明晰,因而是可以設計的。程序開始于申請,終止于決定:

1.程序的啟動。對于和解方式,一般應尊重雙方的合意,但在和解(協商)成為法定首選的解紛方式后,一定情勢下,課予一方承擔主動和解的義務也是不可或缺的,如在旅游糾紛中課予旅游經營者或輔助服務者主動協商的義務。而調解程序的實質性啟動,關鍵在于調解機構對當事人爭議事項是否具備“可調和性”所做出的評判。而所謂爭議的可調和性是將該事項提請調解的理論前提,意即當事人相互之間的權利要求應當存在彈性處置的空間,當事人雙方均存在由于某種原因而讓步的可能性。[13]解紛機構認為符合受理條件的則書面通知雙方當事人;不予受理的也應當書面告知當事人并說明理由。

3.程序的終結。根據解紛進程推進的不同樣態與趨勢分析,可能的處理結果包括調解成立和調解不成兩種終結程序。對于簡單的糾紛,當事人可以在主持人員的見證下達成口頭協議并即時履行,除此之外達成調解的合意時通常需要簽署書面調解協議,以終結調解程序。如果調解不能達成合意時,主持人員應告知當事人選擇其他的方式解決糾紛。

上述程序主要是為消解調解方式的反程序表象而設置,但宏觀的范型對和解、仲裁都具有一定的效仿價值。當然有兩個例外:一是單行法的優先適用;二是程序設置僅為當事人提供一種程序性的參考,當事人可以直接適用,也可以結合實際情況約定變更或靈活適用。

此外,《民事爭議解決法》系規范訴訟外民事糾紛解決機制的法律,因而訴訟解決機制應當在本法中以專條規定予以排除,即明確采取訴訟方式解決民事爭議的按照《民事訴訟法》的規定進行。

[1] 冉井富.當代中國民事訴訟率變遷研究——一個比較法社會學的視角[M].北京:中國人民大學出版社,2005:3.

[2] 朱景文.中國法律發展報告:數據庫和指標體系[M].北京:中國人民大學出版社,2007:12.

[3] 張文顯.聯動司法:訴訟社會境況下的司法模式[J].法律適用,2011(1):2-6.

[4] 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典[M].北京:商務印書館,2005:837.

[5] 李 斌.論和諧社會視角下的糾紛解決機制[J].行政與法,2008(10):42-44.

[6] 宋 明.糾紛解決與和諧社會[J].行政與法,2006(3):17-19.

[7] 趙旭東.糾紛與糾紛解決原論——從成因到理念的深度分析[M].北京:北京大學出版社,2009:62-63.

[8] 胡 赪.論訴調對接的法理基礎與價值訴求[J].湖南工業大學學報,2012(4):72-75.

[9] 周旺生.立法學[M].北京:法律出版社,2000:607.

[10] 劉 敏.多重邏輯下的調解制度變遷——一個初步的分析框架[J].湖南警察學院學報,2013(1):80-85.

[11] 羅伯茨.糾紛解決過程 :ADR與形成決定的主要形式[M].劉哲瑋,譯.北京:北京大學出版社,2011:117-118.

[12] 季衛東.法律程序的意義[M].北京:中國法制出版社,2012:46.

[13] 王生長.仲裁與調解相結合的原理與實務[M].北京:法律出版社,2001:206.

[14] 克麗斯蒂娜·沃波魯格.替代訴訟的糾紛解決方式(ADR)[J].河北法學,1998(1):58-59.

責任編輯:黃聲波

CivilDisputeResolutionLaw:Context,Value,Obstacles and Resolution

AN Chenxi

(School of Law, Hainan University, Haikou 570228, China)

Society and disputes are concurrent. In China’s civil dispute resolution system, the increasing civil litigation rate year by year represents people’s demand of trial resources and the optimization of judicial environment; the shunting effect of the non-litigation dispute resolution mechanism indicates its inherent existence value. In view of the limitation of the two, we take their advantages to outline the times context of solving civil disputes. But in the real practice, the non-litigation dispute resolution mechanism has not really realized the legalization of operation. Based on the context to solve disputes, to show the unique character of the non-litigation dispute resolution mechanism and promote its real discourse right, we should make it standardized and institutionalized through legislation, which is the optimal path to realize its benign developmemnt. Therefore, we should follow the legislation principle and construct the civil dispute resolution law from such aspects as the system design and structure layout.

civil disputes;civil litigation rate;non-litigation dispute resolution mechanism;CivilDisputeResolutionLaw

10.3969/j.issn.1674-117X.2015.03.010

2015-04-25

安晨曦(1982- ),男,河北張家口人,海南大學教師,海南大學博士研究生,研究方向為民事訴訟法。

D925.1

A

1674-117X(2015)03-0047-07