對《人民日報》農村征地拆遷議題的實證分析

馮迪 王平 朱旖旎

摘??要:由拆遷引發的社會問題和社會沖突已經嚴重影響了我國和諧社會主義的建設,與城市房屋拆遷相比,農村地區征地拆遷在拆遷制度不完備等因素的影響下使得其矛盾更加突出。本文以《人民日報》作為考察對象,采用量化分析的方式對我國當前農村征地拆遷議題的新聞報道進行了實證考察,并揭示和評價《人民日報》的表現。通過對主題內容、消息來源、農民話語引述等8個指標的量化分析,發現《人民日報》農村征地拆遷議題在問題呈現方式上側重于解決問題而非呈現問題、在消息來源等方面偏向于政府等特點。在此基礎上,提出了在新聞常規實踐中要提高報道數量、增加深度報道、擴大農民話語空間等建議。

(二)主題內容分析

主題內容能夠全面呈現《人民日報》農村征地拆遷議題的方向,間接反映出媒體的價值取向。主題內容的類目及數量分布如表2所示。

表2??主題內容數量分布

表2顯示,“涉農征地拆遷工作宣傳”(37.6%)是比例最高的主題內容,其主要包括政府拆遷措施、政府拆遷工作成果和拆遷相關的政策法規等;其次是“征地拆遷問題及批評報道”(19.6%)和“征地拆遷安置及基本生活保障”(16.5%),“征地拆遷問題及批評報道”主要是媒體從業者或者專業人士以議論的形式對拆遷問題揭露、批評或給出建議,“征地拆遷安置及基本生活保障”是關注涉及拆遷的農民的生活活狀況、就業安置、社會福利保障等問題、政府對失地農民具體舉措等。

再次是“涉農征地拆遷案例正面報道”(11.8%)和“非沖突性的一般征地拆遷糾紛”(11.0%),前者是征遷正面案例,后者則是拆遷糾紛負面事件,從數量上看,《人民日報》更加愿意呈現和諧正面的征遷案例。“暴力沖突及群體事件”最低(3.5%),與農村地區征地拆遷暴力沖突發生的高頻度相比,這種曝光度是杯水車薪,不能反映出我國農村地區征地拆遷沖突頻發性和嚴峻性。另外,對于暴力沖突事件的報道,《人民日報》存在以“事件通報”和“事件時評”呈現事件固化模式。

總之,《人民日報》最關注政府拆遷工作和專家學者對于拆遷問題諫言獻策,而對具體的拆遷沖突事件關注甚少。

(三)問題呈現方式分析

表3??問題呈現方式

農村征地拆遷問題已成引發社會沖突重要因素,對問題呈現方式分析能夠反映媒體對征地拆遷問題的曝光程度。表3顯示,無問題呈現(33.7%)的比例最高,問題解決中和問題已解決兩個類目相加,占總樣本量的42.4%;而問題未解決(25.9%)僅占四分之一左右。《人民日報》對于呈現問題曝光度還是比較低,另外在呈現問題的同時更偏向于呈現解決問題。總之,《人民日報》對征地拆遷問題的呈現還較保守。

(四)新聞來源分析

新聞來源,即消息來源。在本文中具體指在新聞現場出現的人(或者被引用的人),或者那些提供給新聞工作者明確消息的人。新聞來源的采用能夠判斷出媒體的價值取向,新聞來源是否廣泛也能看出媒體視野的開闊程度。新聞來源的類目及數量分布如表4所示,部分樣本中存在多個新聞來源,筆者僅選取其中一個主要新聞來源。

表4??新聞來源數量分布

表4顯示,“政府機構或官員”(58.8%)是比例最高的新聞來源,占總量的一半以上;其次是“專家”(9.8%)和“普通農民(9.4%),它們各自占比都不足十分之一;再次是“基層組織或基層官員”(7.8%),基層干部是在征地拆遷中地位比較特殊,他們是政府和農民直接的橋梁,在征地拆遷過程占有很重要的地位。“記者媒體”(5.5%)和“開發商或盈利性機構及負責人”(4.3%)的比例最小。

總體來說,《人民日報》雖然能夠兼顧多元化表達,但是話語空間的分配存在明顯的偏向性,給予官方極大的話語表達機會,而其他社會群體話語表達機會都較少。在征地拆遷議題的話語內,農民應屬最需要表達的群體,但是實際上農民的話語空間很狹小。

(五)文本形態分析

文本形態的類目及數量分布如表5所示,通過考察分析其存在以下幾個特點:

表5??文本形態數量分布

表5顯示,消息(41.2%)比例最高,足夠的消息能夠保證信息及時發布;通訊(16.9%)是第二大文本形態,與消息相比,通訊則更詳盡和生動呈現新聞事實,其通常用來表現拆遷中的正面案例;評論/述評(14.9%)是第三大文本形態,其是《人民日報》觀點的重要載體。政策發布和發言稿(11.8%)主要是政策法規的發布和政府官員或專家的發言等文本,因為其數量較多單拎出來作為一種報道形式。深度報道比例很低,僅占7.8%。征地拆遷問題錯綜復雜,而深度報道以調查性和揭露問題全面性見長,是反映征地矛盾復雜性上乘的報道形式。但從數量上看,深度報道篇數不抵通訊篇數的二分之一,足見深度報道數量之少。讀者來信/回答來信(6.7%)共有17篇,農民是信件主要來源,在17篇的讀者來信中,信件來源是農民有11篇。從來信基調上看,負面基調占10篇,正面僅有1篇,這說明《人民日報》征地拆遷議題讀者來信符合“以貶為主,以褒為次”的規律。但是,媒體進行回應的比較少,回應來信僅有3篇。

總體來說,消息、通訊和評論這三大傳統新聞體裁是《人民日報》農村征地拆遷議題主要報道形式,深度報道等其他報道形式運用的較少。從數量分布粗略可以推斷出,《人民日報》農村征地拆遷議題很注重信息發布、政府工作宣傳和觀點傳遞,但是深度揭露拆遷問題的報道寥寥無幾。

(六)基調分析

本文將樣本基調分為三種:正面、負面和中性。表6顯示,正面基調(45.9%)約占據總樣本量的一半,其次是中性基調(34.9%),負面基調(19.2%)最少,占比不足五分之一。正面的新聞事實固然能夠營造出和諧拆遷氛圍,起到緩和社會負面情緒的作用,但是負面的問題才是真正起到警醒作用,讓人們真正關注征地拆遷問題。

表6??基調分布

(七)農民話語分析

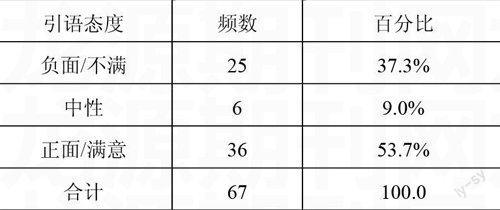

從上文消息來源的分析我們已經可以看出,《人民日報》征地拆遷議題中,政府是擁有充足的話語空間和絕對的話語權的,而作為征地拆遷中主體的農民的話語空間是有限的。為了進一步對農民的話語分析,筆者考察了《人民日報》征地拆遷議題對農民的話語引述情況。農民話語引述方式的類目及數量分布如表7所示,“引語態度”的類目及數量分布如表8所示。

表7??引語方式

表7顯示,引用農民話語的新聞文本(26.3%)僅占總樣本量四分之一左右。在引語方式上,直接引語最常用的引用方式,相對間接引語來說,直接引語的運用能夠較完整地保留農民話語的內容和態度。農民的話語空間較小,但《人民日報》為了增強話語真實性和現場感,更偏向使用直接引語。

表8??引語態度

表8顯示,在農民話語態度中,正面引語(53.7%)的數量最高,其次是負面引語(37.3%),最少的是中性引語(9.0%)。在正面引語中,征地拆遷中各項工作都很充分到位,農民頌揚征地拆遷給生活帶來新的變化。而在負面引語又是另外一番景象,征地拆遷補償不到位、違規征地,農民在訴拆遷之苦。農民的話語呈兩極化分布。

總之,《人民日報》征地拆遷報道農民引語少,沒有給予農民足夠話語空間。另外,即使有農民發聲,正面的話語超過一半,這些聲音并不能完全為農民真正的心聲,很大一部分是給官方的正面拆遷宣傳的做注腳。農民的話語表達受到很大的限制。

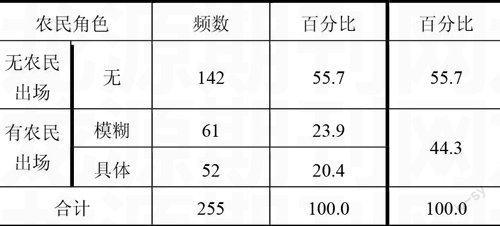

(八)農民角色特點分析

對農民角色分析可以窺探媒體對農民的形象塑造情況,媒體對農民形象的塑造對大眾理解農民的形象有非常重要的引導作用。本文中筆者將農民的角色先分為有農民出場和無農民出場兩大類。在有農民出場的新聞文本中,筆者將有名有姓的農民認為是身份具體,其他則認為是身份模糊(見表9)。筆者按職業進一步將身份具體的農民分為五類(見表10)。

表9??農民角色數量分布表

表9顯示,有農民出場(44.3%)的新聞文本不足一半;在有農民出場的新聞文本中,身份模糊(23.9%)也大于身份具體(20.4%)的,身份具體的文本僅占總樣本量的五分之一左右。總之,一半以上的新聞文本沒有農民出現,在有農民出場的新聞文本中,多數農民的身份也是模糊的。

表10??農民職業身份數量分布表

表10顯示,在有具體身份的農民中,“普通農民”(46.2%)接近總樣本一半的數量。傳統農民本來就是以傳統耕種為主,“普通農民”數量高是似乎是合乎常理的。在經濟改革和城鎮化背景下,農民的身份也是不斷的轉型中,農民職業角色也越來越多樣化,但從個體戶、知識分子、企業職工、農民工等其他職業身份數量都低于5的情況下,我們看不出農民身份多樣化的趨勢。從這一點,可以推斷出《人民日報》征地拆遷議題并不重視對農民職業角色的界定。

綜上,我們可以看出《人民日報》不夠重視對農民形象的塑造,對農民形象還停留在傳統的身份認定上,缺乏與時俱進的觀念和新聞實踐。

四、結論與討論

總體而言,本文勾畫出《人民日報》農村征地拆遷議題基本圖景,最后得到基本結論:首先《人民日報》能夠反映出一定的農村征遷問題,但是多以宏觀的視角去呈現,側重表現對問題的解決;其次農村征地拆遷議題中農民的媒介地位較低,農民話語表達空間有限。

在城鎮化的背景下,征地拆遷活動是不可避免環節。在實體制度尚不完善、征遷程序失范、市場等因素影響下的農村拆遷血案的頻發,已深刻地影響我國社會主義和諧社會的建設和社會主義新農村的建設,社會和政府也開始逐漸重視征地拆遷問題。近年來《物權法》《國有土地房屋征收條例》和《行政訴訟法》等法律不斷的完善和出臺也讓我們看到黨和政府解決拆遷問題的決心。

以《人民日報》為代表的主流媒體對于緩和征遷矛盾、促進征遷問題的解決有著重要意義。首先,媒體的議程設置功能影響受眾對征地議題關注程度。筆者以為,《人民日報》可以通過釋放報道空間、提高報道數量等方式賦予征地拆遷議題的顯著性,以此來提高公眾和政府對拆遷議題的關注度;其次,媒體的輿論監督功能夠形成話語合力推動征遷問題的解決。尤其在當下以微博等新媒體為代表的碎片化傳播的時代,以《人民日報》為代表的紙媒更應該利用自己的新聞專業主義的優勢,真正落實“走轉改”新聞實踐,深入農村,加大深度報道,將征地拆遷問題全面真實的呈現,捍衛傳統媒體輿論陣地;再次,媒介作為社會公器,能夠均衡各個集團的利益,緩和各個集團之間矛盾。在農村征地拆遷中,農民作為“被拆遷者往往是社會弱勢群體,他們本身就缺乏足夠的社會資源,因此這一群體的利益表達就更為艱難,受到政治和商業權力的強有力的阻礙。大眾傳媒就成為了這一群體能夠依賴的極少的表達渠道。”以《人民日報》為代表的主流媒體應該積極發揮公共表達機制的作用,在消息來源和話語引述方面能夠做到平衡,適當加大農民的話語表達空間,體現農民主體地位,保障農民的話語權。

參考文獻:

- 付琳.《人民日報》“三農”報道中農民主體地位缺失研究(1979年-2011年)[D].湘潭大學,2012.

- 馬星宇.?《長沙晚報》《三湘都市報》拆遷報道比較研究[D].湖南師范大學,2014.

- 陳娜.媒介表達:一元國家意志VS.多元社會訴求[D].復旦大學,2012.

- 趙凌.媒介·話語·權力·身份:“農民工”話語考古與身份生產研究[D].浙江大學,2013.

- 于小雪.轉型期我國社會利益沖突的媒體再現[D].暨南大學,2011.

- 袁光鋒.合法化框架內的多元主義:征地拆遷報道中的“沖突”呈現[J].新聞與傳播研究,2012(4).

- 何志武,朱秀凌.?“惡政府”?“弱拆遷戶”?——拆遷沖突議題的媒介建構[J].新聞大學,2014(1).

- 李仕權.“三農”報道中農民主體地位的考察與分析(2004年—2009年)[D].中國社會科學院研究生院,2010.

- 王平.電視法制信息傳播與農民法律意識培育研究[D].南京師范大學,2014.

- 管艷霞.大眾傳媒農民報道現代意識透析[D].吉林大學,2007.

- 薄庭庭.《湖南日報》“三農”報道研究[D].湖南師范大學,2011.

- 駱正林.拆遷輿論的治理與政府職能的轉變[J].?濟南大學學報(社會科學版),2012(2).

- 夏倩芳,景義新.社會轉型與工人群體的媒介表達——《工人日報》1979-2008年工人議題報道之分析[J].新聞與傳播評論,2008(0).

- 李艷紅.新聞報道常規與弱勢社群的公共表達——廣州城市報紙(2000~2002)對“農民工”報道的量化分析[J].中山大學學報(社會科學版),2007(2).