髖關節發育不良髖臼側生物力學分析

趙 宇 王金成 趙 昕 曲 輯

(吉林大學第二醫院骨科醫院,吉林 長春 130041)

髖關節發育不良髖臼側生物力學分析

趙 宇 王金成 趙 昕 曲 輯

(吉林大學第二醫院骨科醫院,吉林 長春 130041)

目的 通過三維有限元要素分析髖關節的應力情況。方法 通過骶骨上方設定垂直向下700 N的力量為荷重條件,采用增分法分10步逐漸增加載荷量。通過三維有限元軟件MSC.MARC對CE角、VCA角同為15°、10°、0°的骨盆模型的髖關節面的應力進行計算。結果 髖關節CE與VCA角逐漸減小時,關節軟骨的有效負重面積也減小,在荷重條件相同條件下,軟骨承重部分的接觸壓應力逐漸增大。結論 對于髖臼發育不良的患者應根據自身情況選擇適當的治療方式。

髖關節;中心邊緣角;生物力學;有限元分析

為了提高先天性發育性髖關節發育不良(DDH)患者的生活質量,許多臨床醫師選擇手術干預〔1〕。由于治療選擇時機的不同,對DDH進行手術治療的難易程度也不盡相同〔2,3〕。因此有必要對患者術前情況進行評估,同時進行周密的術前設計。DDH不僅是髖臼側方被覆不足,同時也受到髖臼前方被覆的影響〔4〕。因此,對髖臼三維立體結構的評估十分重要,而CT檢查則是判斷髖臼前方被覆程度的有效手段〔5〕。單純的X線檢查僅在二次元上通過CE角和VCA角對髖臼被覆情況進行評估〔6,7〕,本次實驗通過三維有限元要素法對髖臼發育不良髖關節的應力情況進行分析,同時對股骨頭的覆蓋狀態進行研究。

1 材料與方法

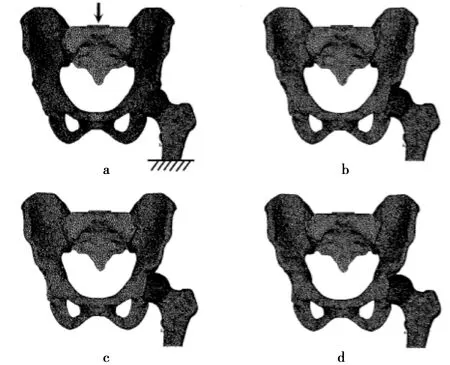

采用臨床正常的24歲男性的下肢全長CT建立解析模型,CT的層厚為1.25 mm,通過mimics建立三維模型。正常模型,包括骨盆、骶骨、左側股骨的上半段。模型區分皮質骨、松質骨、軟骨、關節唇余。將各個組成部分根據文獻〔1,2,4,7,8〕賦予相對應材料系數。對于髖關節發育不良模型的髖臼股骨頭覆蓋狀態,通過X線平片測定CE角及VCA角后,分別建立CE角、VCA角同為15°(圖1-b)、10°(圖1-c)、0°(圖1-d)的骨盆模型。荷重條件根據文獻在骶骨上方設定垂直向下700 N的力量,采用增分法分10步逐漸增加載荷量。邊界條件方面,本試驗在坐骨的前后軸向上約束模型,在股骨遠端完全固定。關節面的應力計算通過三維有限元軟件MSC.MARC進行,設定髖臼與股骨頭為接觸面,將上面三個模型分別進行計算。

a.正常;b.CE角15°,VCA角15°;c.CE角10°,VCA角10°;d.CE角0°,VCA角0°

2 結 果

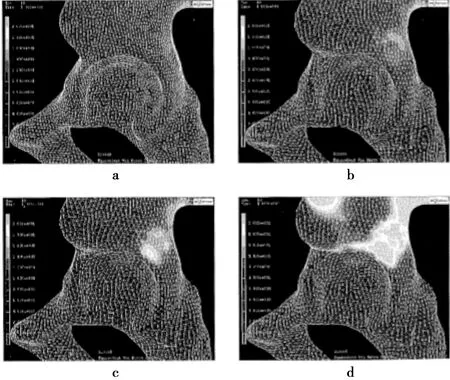

髖臼部分的應力分布如圖2所示,正常髖關節模型上,髖臼前外側緣到髖臼頂部應力分布均勻(圖2-a)。髖臼發育不良模型與正常髖關節比較,mises應力值增高,隨著CE角、VCA角度的減少,髖臼與股骨頭接觸界面的應力增加。正常模型與CE角及VCA角分別在15(圖2-b)、10(圖2-c)、0(圖2-d)度模型上,髖臼上緣的應力值呈峰值,分別為17.3 MPa、18.9 MPa、24.6 MPa、35.8 MPa。髖臼發育不良模型的應力特點:CE角15°模型和CE角、VCA角10°模型,髖臼應力集中區域為髖臼前外側;CE角、VCA角均為0°模型,髖臼應力集中部位則以髖臼后方為中心。

a.正常;b.CE角15°,VCA角15°;c.CE角10°,VCA角10°;d.CE角0°,VCA角0°

3 討 論

許多人利用多種方法對髖關節進行了深入探討,由于條件的限制,我們無法采用無損而方便的技術進行測定。有些人通

過建立數學模型分析關節受力,利用傳感器、力學敏感膠片等方法對離體髖關節受力進行分析,實踐證明這種方法是可行的〔6,9〕。本實驗應用三維有限元要素法對髖臼發育不良髖關節的應力情況進行分析。

本研究結果表明當CE與VCA角從正常逐漸減小到0度時,關節軟骨的有效負重面積也減小,在荷重條件相同條件下,軟骨承重部分的接觸壓應力增大。當CE角、VCA角減小時,髖臼與股骨頭接觸面積逐漸減小,髖臼對于股骨頭的被覆越來越小,髖關節股骨頭向外側位移,當股骨頭側方位移超出關節接觸面積的約束范圍時就會發生脫位〔2〕。當髖臼發育不良時,其可改變了髖關節的生物力學結構,以致關節軟骨內張力超過組織適應能力,關節軟骨變形、萎縮、甚至消失。軟骨下骨內有假性囊腫,周圍可見骨質增生、骨贅形成,最終發展成關節炎。

先天性發育性髖臼發育不良是引起的髖關節骨性關節炎最常見的原因。對于髖臼發育不良的患者,可根據CE、VCA角確定髖臼對股骨頭的被覆程度以及患者自身情況,選擇最佳治療方法〔10,11〕。

1 Blankevoory L,Kuiper JH,Huiskes R,etal.articular contact in a three-dimensional of the knee〔J〕.J Biomech,1991;24:1019-31.

2 張發智.生物力學分析髖臼指數的臨床意義〔J〕.中國實用醫藥學,2008;3(17):46-7.

3 Chosa E,Tajima N.evaluation of acetabular coverage of the femoral head with anterposterior and false profile radiographs of hip joint〔J〕.J Orthop Sci,1997;2:378-90.

4 Li Z,Butala NB.A biomechanical study of periacetabular defect and cement filling〔J〕.J Biomech Eng,2007;129:129-36.

5 Chosa E,Tajima N.Anterior acetabular head index of the hip on false-profile views.New index of anterior acetabular cover〔J〕.J Bone Joint Surg Br,2003;85:826-9.

6 阿 良,吉士俊,范慈方.有限元分析先天性髖關節半脫位及髖臼發育不良的應力變化〔J〕.中華小兒外科雜志,2000;21(6):327-30.

7 Shepherd DE,Seedhom BB.The'instantaneous'compressive modulus of human articular cartilage in joints of the lower limb〔J〕.Rheumatology(Oxford),1999;38:124-32.

8 鄔培慧,傅 明.髖臼CE角及關節作用力方向的生物力學研究〔J〕.第三軍醫大學學報,2011;11(33):42-5.

9 郭 磊.髖臼發育不良的生物力學實驗研究〔J〕.中國醫科大學學報,2001;30(4):55-6.

10 許 杰.成人髖臼發育不良伴骨關節炎行髖臼結構性植骨重建關節置換術的力學分析〔J〕.中華關節外科雜志(電子版),2014;8(5):618-23.

11 劉時麟.先天性髖關節脫位手術治療的術式選擇探究.四川省衛生管理干部學院學報,1998;17(2):30-1.

〔2015-03-19修回〕

(編輯 郭 菁)

王金成(1964-),男,教授,主任醫師,博士導師,主要從事四肢與關節疾病研究。

趙 宇(1981-),男,在讀碩士,主要從事四肢與關節疾病研究。

R68

A

1005-9202(2015)12-3395-02;

10.3969/j.issn.1005-9202.2015.12.099