重力式分離器中油滴與水滴的運動特性分析

□ 周曉君 □ 顧文君 □ 丁維超

上海大學(xué) 機電工程與自動化學(xué)院 上海 200072

重力式分離器是目前在油田生產(chǎn)中應(yīng)用最為廣泛的油水分離設(shè)備,具有處理量大、運行費用低、治理便利等特點。作為重力式油水分離器研究的一個重要組成部分,在重力式分離器中進行油滴和水滴的運動特性分析,對于揭示油水分離機理、掌握油水分離規(guī)律、優(yōu)化重力式油水分離器等都十分必要。

重力式油水分離器經(jīng)簡化后如圖1所示,其結(jié)構(gòu)主要包括油水混合液進口裝置、整流板、擋板、油和水出口裝置等。從進口管流入油水分離器中的油水混合液體,通過位于分離器上游的迷宮整流板后,較均勻地進入重力沉降區(qū)域。油水兩相介質(zhì)因密度不同,所受的重力也不同,在重力沉降區(qū)域中將出現(xiàn)油水兩相的分層流動,密度較小的油經(jīng)擋板溢流進入出油管,密度較大的水由沉降區(qū)底部進入出水管。

▲圖1 油水分離器的結(jié)構(gòu)示意圖

1 油滴與水滴運動模型的建立

處于沉降區(qū)的水滴和油滴,在重力、浮力和液流推力的作用下,一方面作沉降和懸浮運動,另一方面還將沿水平方向移動。假設(shè)進入的油水混合物是均勻分布的,各層面的水平流速是相等的;忽略水平流速對其沉降和懸浮運動的影響以及調(diào)節(jié)閥和擋板對水流的影響,因此沉降區(qū)內(nèi)水滴和油滴的運動模型可以簡化為無水平流速下油水的沉降、懸浮運動與水平勻速運動的疊加[1][2]。

1.1 水滴自由沉降運動[3-5]

在自由沉降運動方面,假定水滴為球形物體,其運動初速為零。在重力、原油浮力和流動阻力的作用下,水滴在油水混合層作加速沉降運動。根據(jù)Newton第二定律,考慮水滴受到浮力與阻力,根據(jù)流體力學(xué)知識,得到水滴在油水混合層的微分運動方程為:

式中:d 為水滴直徑,m;ρ為水滴密度,kg/m3;ρ1為混合層內(nèi)油水混合物的密度,kg/m3;CD為水滴在油水混合物中的阻力系數(shù),無量綱;v為水滴降落速度,m/s;g為重力加速度,m/s2;t為運動時間,s。

水滴在油水混合物中的阻力系數(shù)CD是隨著水滴雷諾數(shù)Re的變化而變化的,因此需先判斷出雷諾數(shù)的范圍,如式(2)所示,再由Re得出相對應(yīng)的阻力系數(shù)。

式中:μ1為油水混合物的動力黏度,Pa·s。

水滴越小,越不容易被分離,因此假定水滴雷諾數(shù)滿足Re≤1時,此時處于斯托克斯定律區(qū)。根據(jù)工程力學(xué)知識得,此時CD約等于24/Re,將其與式(2)一起代入運動方程(1),化簡得到:

求解此微分方程,當(dāng)初值在t=0、v=0時,化簡得到:

根據(jù)距離等于速度與時間積的關(guān)系,將dy=vdt代入式(4),當(dāng)初值在t=0、y=0時,求解此微分方程,得到水滴的沉降運動軌跡為:

1.2 油滴自由懸浮運動

在自由懸浮運動方面,假定油滴為球形物體,其運動初速為零。在重力、水浮力和流動阻力的作用下,油滴在油水混合層作加速上浮運動。

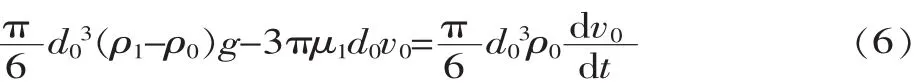

同理,按Newton第二定律,且油滴也處于斯托克斯定律區(qū),得到油滴在油水混合層的微分運動方程為:

式中:d0為油滴直徑,m;ρ0為油滴密度,kg/m3;v0為油滴上升速度,m/s。

求此微分方程,當(dāng)初值在t=0、v0=0時,化簡得到:

將 dy=vdt代入式(7),當(dāng)初值在 t=0、y=0 時,求解此微分方程,得到油滴的懸浮運動軌跡為:

1.3 水平勻速運動

在水平移動方面,由于油水兩相介質(zhì)是通過迷宮整流板進入重力沉降區(qū)域的,因此水滴與油滴將隨著主液流一起作水平運動,平移距離x為:

式中:w為重力沉降區(qū)域的平均水平流速。

油水兩相總流量為1.167×10-3m3/s,而重力沉降室過流面積為1.35 m2,呈長方形。主液流速度計算式為:

式中:Q為油水兩相總流量,m3/s;A為重力沉降室過流面積,m2。

2 運動模型的計算結(jié)果分析

▲圖2 水滴隨停留時間在豎直方向上的運動距離

2.1 均勻混合層的參數(shù)計算

均勻混合層的參數(shù)計算主要包括混合層內(nèi)油水混合物的含水率計算、油水混合物的密度計算以及油水混合物的黏度計算。假設(shè)均勻混合層內(nèi)的油滴粒子和油層粒子直徑分別相同,且均勻分布在混合層,在進液與出液等外界參數(shù)不變的情況下,隨著分離過程的進行,均勻混合層內(nèi)油水混合物的含水率δ不隨時間的變化而變化,與進液口的油水混合物含水率n相等。混合層內(nèi)的油水混合物密度ρ1為:

ρ1=ρ0(1-δ)+δρ (11)式中:δ為混合層內(nèi)油水混合物的含水率。

混合層內(nèi)的油水混合物黏度一般低于具有相同連續(xù)相黏度和內(nèi)相體積分數(shù)懸浮液的黏度,根據(jù)文獻[6]得知,假設(shè)油水混合物轉(zhuǎn)向點含水率為65.2%。當(dāng)油水混合物處于轉(zhuǎn)向點之前,即含水率低于65.2%時,油水混合液處于油包水(W/O)狀態(tài);而含水率超過65.2%之后,發(fā)生轉(zhuǎn)向,混合液處于水包油(O/W)狀態(tài)。根據(jù)文獻[7、8]得到兩種狀態(tài)下的油水混合物的動力黏度:

式中:μ0為油的動力黏度,Pa·s;μ 為水的動力黏度,Pa·s。

2.2 水滴與油滴的運動分析

重力沉降區(qū)域的長度即平移距離x=2.35 m,因此可求得油水兩相流體在重力沉降室的停留時間為2 719.9 s。

已知:水滴密度ρ為1 000 kg/m3,水的動力黏度μ為 0.001 Pa·s,油滴密度 ρ0為 840 kg/m3,g 為 9.8 m/s2,油的動力黏度μ0為0.005 Pa·s,重力沉降區(qū)域的液面高度為0.9 m。先分別求得 K與K0值,K值為 18μ1/1000 d2,由于水滴與油滴的直徑小于0.001 m,因此 K與K0值遠遠大于1,當(dāng)運動時間t變大時,e-Kt趨向于0。取油滴和水滴的直徑為300 μm,進液口的油水混合物含水率n取90%。將以上數(shù)值代入式(4)、式(5)、式(7)和式(8),分別得到水滴和油滴在豎直方向上隨停留時間的運動速度與運動距離,如圖2~圖5所示。

▲圖3 水滴隨停留時間在豎直方向上的運動速度

▲圖4 油滴隨停留時間在豎直方向上的運動距離

▲圖5 油滴隨停留時間在豎直方向上的運動速度

由圖得知,隨著停留時間的延長,水滴和油滴在豎直方向上的運動距離越大,越容易脫離混合層,分別到達水層和油層,分離效果越好。水滴和油滴在極短的時間內(nèi)(約0.000 1 s)已經(jīng)加速到接近于勻速的速度,因此可以簡化其速度模型為勻速運動,其速度分別為:

根據(jù)上式得到,油水的密度差值越大,油滴與水滴的直徑越大,油水混合層的黏度越小,則其在豎直方向上的運動速度越快,容易脫離混合層,進而容易分離。

2.3 分離的水滴與油滴直徑

當(dāng)混合層h2等于零時,此時的時間t0即為油水分離完成所需要的時間。當(dāng)油水混合物在分離器內(nèi)水平運動的時間超越時間t0,則得到分離。總液體高度計算式為:

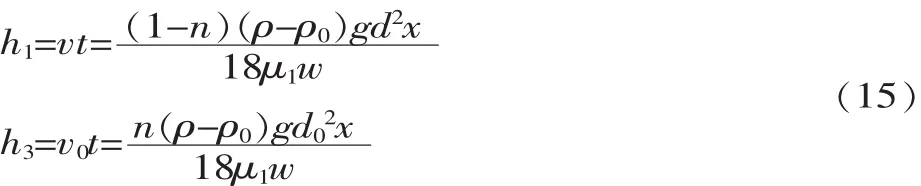

式中:h為總液體高度,m;h1為油層高度,m;h2為混合層高度,m;h3為水層高度,m。

將式(9)的運動時間乘以式(13)的運動速度,分別得到水滴與油滴運動的距離,即油層與水層的高度h1與h3:

當(dāng)油水完全分離時,混合層h2=0,同時水的體積與油的體積之比為一定值,油層與水層的高度比h1∶h3=(1-n):n,代入式(14),聯(lián)立式(15),得到可分離的最小水滴與油滴直徑為:

▲圖6 油水分離的最小直徑隨含水率的變化曲線圖

由式(16)可以看出,總液體的高度、油水混合物的動力黏度和平均水平流速越小,以及水和油的密度差越大,平移距離越長,可分離的水滴直徑越小。而混合層的黏度μ1與含水率n相關(guān)。

圖6是油水分離的最小直徑隨含水率變化的曲線圖,由圖可知,當(dāng)油水混合物轉(zhuǎn)向點含水率小于65.2%時,隨著含水率的提高,混合層的油水混合物黏度越大,可分離的最小直徑越大,分離效果越差。當(dāng)油水混合物轉(zhuǎn)向點含水率大于65.2%時,隨著含水率的增加,混合層黏度變小,可分離的最小直徑越小,分離效果越好。當(dāng)含水率為65.2%時,解得水滴和油滴的最小分離直徑為216.46 μm。當(dāng)水滴和油滴的直徑大于216.46 μm時,無論含水率怎么變化,都可以實現(xiàn)徹底分離。

3 結(jié)論

綜上所述,提高油水分離效果的措施有以下幾點。

(1)減少總液體的高度,以減小油水的沉降距離;

(2)增大液面的長度,減小進液的流速,以增加油水的沉降時間;

(3)采用增加聚結(jié)板等措施,增大水滴與油滴的直徑,從而提高油水滴的沉降速度;

(4)可以通過加熱或者共振,以減小液體的黏度,從而提高油水滴的沉降速度;

(5)調(diào)節(jié)分離器內(nèi)的油水界面,盡量提高分離器內(nèi)的含水率,使油水混合物處于水包油的環(huán)境中,從而提高油水分離的效果。

[1] 孫治謙,金有海,王振波,等.結(jié)構(gòu)與操作參數(shù)對油水重力分離器性能的影響[J].流體機械,2009,37(9):1-5.

[2] 豐大成.高效分離器油氣水分離研究[D].東營:中國石油大學(xué),2007.

[3] 余漢成.氣液分離液滴沉降動態(tài)式的推導(dǎo)及其理論意義[J].天然氣與石油,1994(3):18-21.

[4] 陸耀軍.油水重力分離過程中的液滴動力學(xué)分析[J].油氣田地面工程,1998(4):1-5.

[5] 陸耀軍,潘玉琦,薛敦松.重力式油水分離設(shè)備中影響液滴運動的因素[J].油田地面工程,1993(3) :1-5.

[6] 張艷,劉曉燕.水平管內(nèi)高含水油水乳狀液黏度計算方法研究[J].浙江海洋學(xué)院學(xué)報,2009,28(3):324-326.

[7] 朱步瑤,趙振國.界面化學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996.

[8] 蓋立學(xué).聚合物驅(qū)含油污水油水乳狀液穩(wěn)定機理及油水分離化學(xué)劑研究[D].杭州:浙江大學(xué),2002.