初中化學定量實驗習題教學研究

閔剛+李少坤

摘要:為了提高化學定量實驗教學效果,提升學生的思維能力和綜合實驗設(shè)計能力,從建立定量實驗研究模型、歸納常見的定量測量方法、引導學生自編定量實驗試題三個角度,進行定量實驗習題教學。

關(guān)鍵詞:定量實驗;模型;測量方法;實驗習題

文章編號:1005–6629(2015)4–0072–04 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

在化學教學中引導學生用定量的思想去分析和解決問題,對提升學生的思維品質(zhì),引導學生形成化學學科思想有特殊的意義[1]。

筆者對2014年北京、上海、江蘇、湖北等地區(qū)的35套中考化學試卷進行了分析,涉及定量實驗問題的試卷總計有16套,占試卷總數(shù)的45.7%。其中涉及測量氣體體積的有2題,測量沉淀質(zhì)量的有2題,測量質(zhì)量差的有12題,涉及誤差分析的有3題。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)不難看出各地中考對定量實驗試題的關(guān)注程度。筆者認為,這跟定量實驗試題對學生有較高的要求,而且有較好的區(qū)分度不無關(guān)系。在平時的教學中要有效地提高學生解決這類問題的能力,需要注意以下三個方面。

1 關(guān)注探究過程,引導學生建立定量實驗研究模型

從近幾年中考試題來看,定量實驗主要有三種類型:(1)測定樣品中某種成分或某種元素的質(zhì)量分數(shù),如測定銅鋅合金中鋅的質(zhì)量分數(shù)、混有NaCl的純堿樣品中Na2CO3的質(zhì)量分數(shù);(2)測定某純凈物的組成,如測定H2O的組成;(3)測定某樣品由哪幾種物質(zhì)組成,如測定碳粉還原氧化銅生成的氣體中是否同時含有CO和CO2。

試題中涉及的考點主要有:實驗儀器或藥品的選用;實驗裝置的選取與排序;實驗操作步驟的先后順序;某一步實驗操作的作用;書寫實驗過程中的化學反應方程式;描述實驗現(xiàn)象;數(shù)據(jù)的選擇與處理;得出結(jié)論的依據(jù);對測定結(jié)果的分析;對實驗過程的改進等等。試題往往取其中的幾個點對學生進行考查,以此評價學生對定量實驗的綜合分析能力和解決問題的能力。

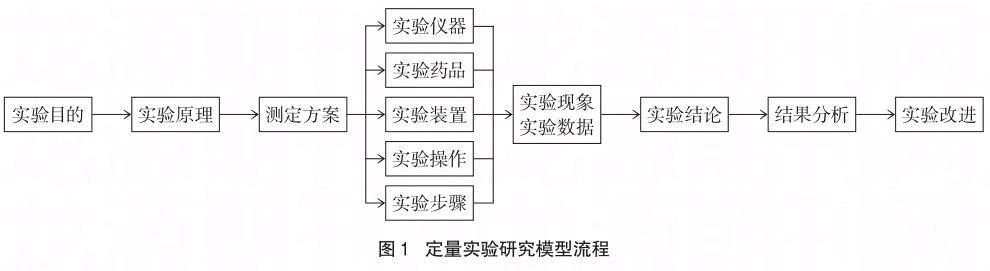

因此,在進行定量實驗習題教學的過程中,如何將這些零散的考點進行有機整合,形成解決此類問題的一般思路和方法,引導學生建立定量實驗研究模型尤為重要。首先要明確實驗目的是什么,這是解決問題的前提;其次必須清楚地知道該實驗涉及的基本原理,這是解決問題的核心。如何設(shè)計科學合理的實驗方案,準確測量出各種物質(zhì)或元素的質(zhì)量,這是解決問題的關(guān)鍵。綜上所述,我們可以引導學生逐步建立定量實驗研究模型,其流程如圖1所示。

建立研究模型,有利于學生在研究定量實驗時,形成有效地分析問題的一般思路,有利于學生根據(jù)模型去思考每一個環(huán)節(jié)中應關(guān)注的問題,從而高效地解決問題。

2 研究探究方案,引導學生歸納常見定量測量方法

定量實驗涉及的知識點較多,對學生的分析思維能力和解決問題的能力要求較高。因此,通過研究不同類型的定量實驗方案,引導學生歸納常見的定量測量方法尤為重要。初中化學中常用的定量測量方法主要有三種類型:測量氣體體積法、測量沉淀質(zhì)量法和測量質(zhì)量差值法,其中質(zhì)量差值法包括增重法和減重法兩種方法。在使用這幾種方法的過程中,有時還需要用質(zhì)量守恒定律協(xié)助解決問題,例如用化學反應中元素的種類和質(zhì)量都不變進行相關(guān)計算。

2.1 測量氣體體積法

(1)測量氣體體積的原理:對于不易溶于水或難溶于水,且不與水反應的氣體(如O2、H2等),通常采用排水(或溶液)量氣法測定它們的體積,根據(jù)排出水(或溶液)的體積來確定氣體的體積。利用氣體的體積求出氣體的質(zhì)量,再利用化學反應方程式進行相關(guān)計算。

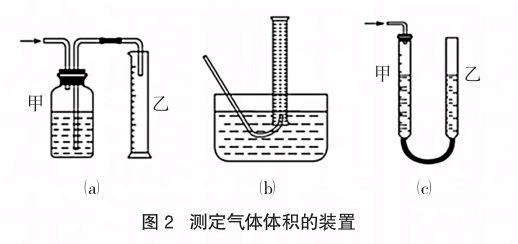

(2)測定氣體體積常用的裝置如圖2所示。

(3)用以上裝置測量氣體體積應注意的若干問題:

①實驗前應檢查裝置的氣密性,如果裝置漏氣則無法完成實驗。

②反應剛開始時就應立即收集氣體,否則會有部分氣體逸出,導致收集的氣體體積偏小。

③測量氣體體積時,加入到反應裝置中的液體藥品如果排出了一定體積的氣體,會導致測量結(jié)果不準確。

④用(a)裝置測氣體的體積時,若集氣瓶與量筒之間的導氣管內(nèi)有液體殘留,則會使測定結(jié)果偏小。

⑤若(b)裝置與加熱裝置相連接,實驗結(jié)束時,應先從水中移出導氣管,再熄滅酒精燈,防止液體倒吸使試管炸裂。

⑥由于氣體的體積受氣壓和溫度影響,因此應等到裝置恢復至室溫后再讀數(shù)。用(c)裝置測量氣體體積,讀數(shù)前應調(diào)節(jié)乙管(水準管)的高度,使甲、乙兩管內(nèi)的液面高度保持相同時才能讀數(shù),且讀數(shù)時視線應與甲管(量氣管)內(nèi)凹液面的最低處保持水平。

用圖2裝置測定氣體體積時,由于測定結(jié)果受諸多因素影響,因此用這些方法測得的結(jié)果準確度不高。

2.2 測量沉淀質(zhì)量法

(1)測量沉淀質(zhì)量法的原理:使樣品中的某種組分經(jīng)過化學反應轉(zhuǎn)化為沉淀,再測量沉淀的質(zhì)量,用沉淀的質(zhì)量進行相關(guān)計算。如碳酸鈉樣品中混有氫氧化鈉,測量該樣品中碳酸鈉的質(zhì)量分數(shù)時,可將Na2CO3轉(zhuǎn)化為BaCO3沉淀,再測量沉淀的質(zhì)量。

(2)使用測量沉淀質(zhì)量法應注意的若干問題:

①加入的試劑應足量或稍過量,保證待測物質(zhì)完全反應。

②將待測物質(zhì)轉(zhuǎn)化為沉淀后應進行過濾操作,過濾出的沉淀應進行洗滌、干燥后才能稱量,以免測量結(jié)果不準。

③在判斷沉淀是否洗凈時,應取最后一次洗滌沉淀所得的液體,檢驗該液體中是否含有濾液中的溶質(zhì)即可。

④轉(zhuǎn)化得到的沉淀相對分子質(zhì)量越大,實驗的誤差越小。

如果選擇的試劑種類和用量恰當,實驗操作正確,該方法測定結(jié)果的準確度就比較高。

2.3 測量質(zhì)量差值法

(1)測量質(zhì)量差值法的原理:物質(zhì)之間發(fā)生化學變化或者物理變化,導致裝置的總質(zhì)量發(fā)生改變,利用寬量程型電子托盤天平[如UW620H(321-62350-13)型]分別稱量反應前和反應后裝置的總質(zhì)量,再根據(jù)質(zhì)量差值進行相關(guān)計算。

(2)測量質(zhì)量差值法解決問題的一般思路:

①測量出某裝置在變化前后的質(zhì)量,并求出其質(zhì)量的變化量。

②分析引起裝置質(zhì)量發(fā)生變化的原因。

③利用化學方程式或化學反應中元素質(zhì)量不變的原理,將反應前后裝置質(zhì)量的變化量代入計算。

(3)測量質(zhì)量差值法分為增重法和減重法兩種。

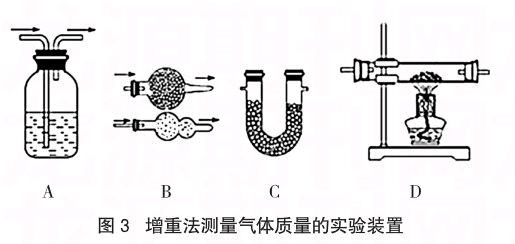

增重法常用來測量氣體的質(zhì)量。可以根據(jù)氣體的物理性質(zhì)或者化學性質(zhì),選用適當?shù)脑噭┖脱b置吸收這些氣體,吸收氣體前后裝置質(zhì)量的變化量即為氣體的質(zhì)量。例如選用濃硫酸或堿石灰吸收水蒸氣;選用堿石灰或氫氧化鈉溶液吸收二氧化碳、二氧化硫等氣體;選用灼熱的銅粉吸收氧氣等等。增重法測量氣體質(zhì)量的實驗裝置如圖3所示。

減重法常用來測量氣體的質(zhì)量或者樣品中某種元素的質(zhì)量。例如加熱高錳酸鉀粉末,試管內(nèi)固體減少的質(zhì)量等于生成氧氣的質(zhì)量;石灰石與稀鹽酸反應,錐形瓶內(nèi)減少的質(zhì)量等于生成的二氧化碳的質(zhì)量;一氧化碳或者氫氣還原氧化銅,玻璃管中固體減少的質(zhì)量,等于參加反應的氧化銅中氧元素的質(zhì)量;碳粉還原氧化銅,玻璃管中固體減少的質(zhì)量,等于參加反應的碳與參加反應的氧化銅中氧元素質(zhì)量之和。減重法測量氣體或元素質(zhì)量的實驗裝置如圖4所示。

(4)使用測量質(zhì)量差值法應注意的若干問題:

①實驗前應排盡裝置中原有的空氣,防止空氣中的氣體,如氧氣、二氧化碳或者水蒸氣對測定結(jié)果的準確度造成影響。實驗過程中,還應防止空氣中的氣體進入測定裝置,使測量結(jié)果不準。

②實驗過程中通氣的速度要適中,而且實驗完畢后應將裝置中殘留的氣體全部排出,使其被后續(xù)吸收氣體的裝置完全吸收。

③吸收氣體時選用的試劑應足量,防止生成的氣體沒有被完全吸收。

④選擇的試劑種類應適當,防止從溶液中揮發(fā)出氣體而使測定結(jié)果造成影響,或者產(chǎn)生的氣體沒有被完全吸收。

⑤實驗裝置的順序應適當,例如在測量二氧化碳和水的質(zhì)量時,根據(jù)這兩種氣體的性質(zhì),先測量水的質(zhì)量再測量二氧化碳的質(zhì)量。

3 開發(fā)教學資源,引導學生編制定量實驗試題

在教學中對學生編制習題能力的培養(yǎng),是培養(yǎng)學生獨立探索和思考能力的一種途徑,是考查學生學以致用解決問題能力的一種有效方法。編制習題的過程是學生自我思考、自我探究、自我創(chuàng)新、自我表現(xiàn)、自我實現(xiàn)的過程[2],是學生達到舉一反三、觸類旁通全面掌握知識的過程。因此,在定量實驗習題教學過程中,引導學生編制試題,有利于促進學生掌握解決此類問題的一般思路與方法,達到提升教學效果的目的。

例如木炭粉還原氧化銅的實驗中,可能有一氧化碳生成。以探究木炭粉和氧化銅反應生成氣體的成分為主題,教師可以分四步引導學生編制定量實驗試題。

第一步:引導學生以小組為單位,以定量實驗研究模型為指導,根據(jù)實驗目的自主選擇實驗原理,自主設(shè)計實驗方案。

第二步:引導各小組的同學交流本組的實驗方案。首先分析、評價各種方案是否能夠達到目的;能夠達到實驗目的的方案分別存在哪些優(yōu)點或不足之處。然后預測實驗結(jié)果,并提出修改意見。由于認知能力和思維能力不同,學生可能會設(shè)計出不同的實驗方案。例如直接用澄清的石灰水和灼熱的氧化銅證明生成的氣體中是否含有二氧化碳或一氧化碳;利用木炭粉與氧化銅反應后,固體減重的質(zhì)量是否等于測定出的二氧化碳的質(zhì)量,來判斷生成氣體的成分;測定生成二氧化碳的質(zhì)量時,使用增重法還是沉淀法,有否考慮裝置中含有的氧氣與木炭粉反應對測定結(jié)果造成的影響,或有否考慮將生成的二氧化碳全部排出等等。在分析、評價、預測實驗結(jié)果、提出修改意見的過程中,學生的分析能力、思維能力、運用知識解決問題的能力都會得到提升,綜合實驗設(shè)計能力也會隨之增強。

第三步:在分析、評價實驗方案的基礎(chǔ)上,引導學生自主修改、補充、完善實驗方案,并將改進后的實驗方案在不同的小組之間進行交流。交流達成共識后,教師再引導學生總結(jié)、歸納、解決定量探究實驗類問題的一般思路和方法,以此建構(gòu)新的認知結(jié)構(gòu)。

第四步:根據(jù)改進后的實驗方案,選擇定量實驗研究模型中的某些環(huán)節(jié),如應選擇什么藥品和儀器、選擇什么裝置及裝置的順序、應進行哪些實驗操作等等,將其編制成定量實驗試題。教師收集學生編制的試題,歸類整理后作為課后作業(yè),對學生進行鞏固練習。通過這種方式可提高學生學習的興趣、增強練習的針對性和有效性,最終實現(xiàn)提升定量實驗教學效果的目的。

在自編定量實驗試題的過程中,教師可以引導學生研究教材資源,如測定空氣中氧氣的含量,探究木炭粉還原氧化銅或氧化鐵生成氣體的種類等經(jīng)典素材;引導學生研究期刊雜志等文獻資料中涉及工業(yè)生產(chǎn)流程、課外實踐活動、主題探究活動或最新科技進展等內(nèi)容;還可以引導學生研究現(xiàn)有試題,如中考試題、競賽試題等等。根據(jù)學生的學情,以及命題原則和要求,選取不同的情境素材和定量測量方法,采用成題改編法、組合法、列舉法、缺點改編法、類比法等方法編制試題[3],有針對性地對學生進行訓練。

與定性實驗相比,定量實驗有利于改變學生學習知識的習慣;有助于培養(yǎng)學生的創(chuàng)造性思維,促進學生高層次思維能力的發(fā)展;有利于學生品味、感悟?qū)嶒炋骄窟^程和知識的形成過程。在此類習題教學活動中,我們應以定量實驗研究模型為基礎(chǔ),根據(jù)實驗目的選取合適的定量測量方法,利用合適的時機引導學生編制定量實驗試題,使之成為提高學生學習質(zhì)量的有效途徑之一。

參考文獻:

[1]杭獻.中學生量化意識的培養(yǎng)途徑初探[J].化學教與學,2014,(2):5~8.

[2][3]黎業(yè)海.學生自編化學習題能力培養(yǎng)及意義探研[J].青年與社會:中外教育研究,2012,(3):147~148.