黑峪水庫除險加固主體工程設計簡要分析

孫 娜

黑峪水庫除險加固主體工程設計簡要分析

孫 娜

(遼寧省觀音閣水庫管理局,遼寧本溪117100)

黑峪水庫為典型的“三邊”工程,存在設計方案與實際施工不符、大壩產生變形、溢洪道底板和護岸混凝土嚴重破損、輸水洞設計與施工不完善等諸多問題,水庫存在安全隱患,因此必須進一步對水庫采取安全加固措施。工程主體由大壩、溢洪道、輸水洞組成,文章就主體工程現狀,存在問題及解決方案意見,加固方案等一系列問題進行分析。

黑峪水庫;大壩;溢洪道;輸水洞;設計方案

0 引 言

黑峪水庫位于本溪縣草河城鎮黑峪村水庫座落在草河支流黑峪河上,草河屬鴨綠江流域,是鴨綠江的主要支流,壩址以上河長2.18 km,流域面積1.8 km2,河道平均比降43.6‰。

現狀工程規模屬于小(1)型,黑峪水庫樞紐工程由攔河壩、溢洪道、輸水洞組成。攔河壩類型為黏土心墻壩,最大壩高19.0 m;位于右岸開敞式溢洪道位于右岸,由進口寬頂堰、陡坡段、挑流消能工組成,輸水洞設在大壩右端,取水采用分級臥管方式。

1 黑峪水庫大壩工程設計分析

1.1 大壩現狀

壩型為黏土心墻砂殼壩,土壩工程上游設有干砌石護坡,壩頂設有防浪墻。壩全長78 m,最大壩高19 m,攔河壩下游壩面雜草、灌木叢生,上游壩面護坡存在不均勻沉陷現象,護坡嚴重破壞。

壩底河床屬于砂礫沖積層,其深度約為1 m,以下均為基巖,采用混凝土截水墻防滲方案,將黏土心墻與基巖緊密相連,以達基礎防滲的目的。黏土心墻頂寬2.0 m,底寬6.0 m。心墻頂高程295.9 m。

根據現場實測,現狀壩頂高程297.31~297.39 m,防浪墻頂高程298.31~298.39m,壩頂寬4.1~5.1m,上游壩坡為(從上至下):1∶2.75、 1∶2.45;下游壩坡為(從上至下)1∶1.85、1∶2.6。

護坡:上游設有干砌石護坡,厚度0.5 m,下游壩面無護坡,壩面雜草、灌木叢生。

施工未達到原設計要求(大壩原設計:壩頂寬5 m,心墻頂寬2 m,大壩上游坡度為1∶3,大壩下游坡度為1∶2.5,上游壩坡為塊石護坡,下游壩面設碎石護坡及貼坡排水)。

1.2 大壩存在問題及解決意見

1.2.1 大壩壩體存在問題

攔河壩壩頂防浪墻漿砌石部分脫落,有裂縫。壩坡嚴重變形,存在局部破壞及沉陷現象。通過現場檢查發現,大壩上游壩坡局部塌陷,迎水坡底部(水面以下)下沉比較明顯,后壩坡坡面不規整。上游干砌石護坡石嚴重破壞。下游無護坡、排水設施,已嚴重影響大壩的安全[1]。壩面雜草、灌木叢生,對壩體產生破壞。下游現狀局大部分坡比為1∶1.8~1∶1.9,局部壩坡有滑落的現象。計算復核壩坡不穩定。壩頂有一電桿,對大壩結構安全、防汛、交通、施工不利。原路面已經損毀,對大壩防汛、交通不利。

1.2.2 解決方案

方案意見:拆除漿砌石墻,重建混凝土防浪墻。壩坡進行消坡,整形。上游干砌石護坡:拆除護坡及墊層,拋石至上游壩腳部位成拋石體補強原干砌石護坡,拋石體以上重新設置干砌石護坡;下游壩面清基、設置碎石護坡、貼坡排水體及壩面排水設施。對下游不穩定壩坡進行培厚成穩定壩坡。拆除、改建線路。清基、鋪筑沙石路面[2]。

1.2.3 大壩壩基存在問題

基部位黏土心墻置于巖石之上,透水性微弱,壩基滲漏量不大。水庫經過多年運用及觀察,正常運行時,壩后稍有滲漏現象發生。

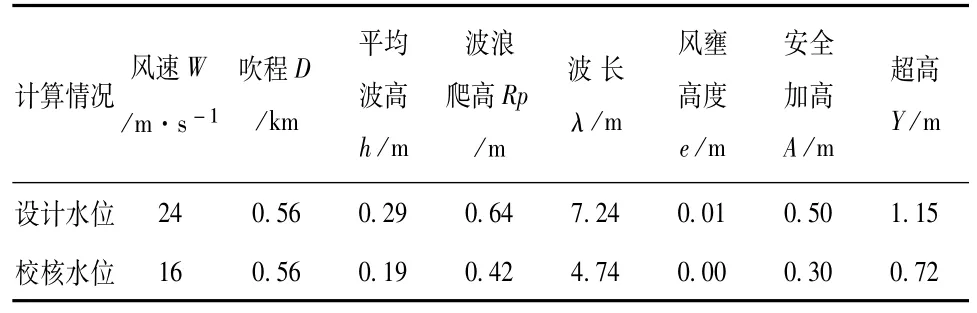

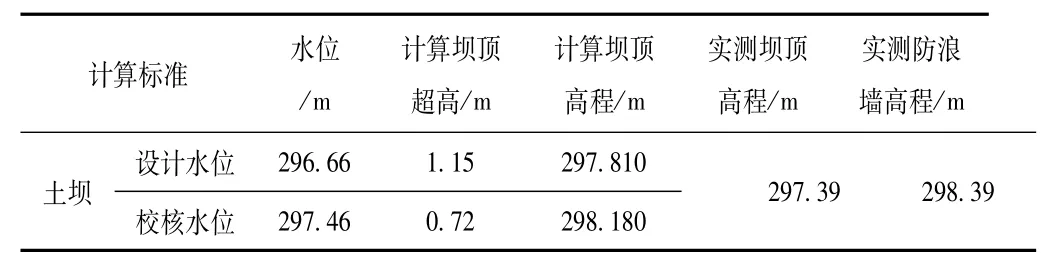

1.3 大壩壩頂高程復核結果

壩頂超高計算成果見表1,壩頂高程計算成果見表2。

表1 壩頂超高計算成果表

表2 壩頂高程計算成果表

由表1~表2可以看出,本次計算壩頂高程均低于現狀防浪墻頂高程,即現狀壩頂高程滿足現行規范的要求。

1.4 大壩加固方案

加固壩頂總寬度為4.5m(原設計壩頂總寬度為5.0m,現狀4.1~5.1m),設有防浪墻,墻頂高程即為設計壩頂高程,墻頂高于壩頂路面1.0m,防浪墻采用鋼筋混凝土擋土墻結構,防浪墻墻基結合黏土心墻0.4m。下游壩肩設混凝土路緣石,埋深0.8m。路面為砂礫石路面,路面厚度為30 cm,壩體295.40 m以上壩體清挖并填筑回填砂礫料;其余部分均利用原壩體斷面。

主壩上游面邊坡邊坡至上而下為1∶2.75、1∶3.0,從286.0 m高程起始分界。向上設置干砌石護坡,向上為拋石體護坡。其加固處理內容為:

1)從286.0m高程起始向上,原干砌石護坡因損壞嚴重和壩坡削坡需清挖并從新砌筑,干砌石護坡厚40 cm。墊層總厚35 cm(2層碎石)。

2)從286.0m高程起始向下,利用原干砌石護坡及碎石墊層(總厚50 cm)進行拋石,拋石體頂面寬1.0m,邊坡1∶3.0。

3)考慮到心墻的防凍問題,同時鋼筋混凝土防浪墻亦可起到防滲的作用,故將心墻頂高程設于295.4m高程。防浪墻的設置同時滿足壩體防滲及黏土心墻的凍脹結構要求。

下游面邊坡為1∶2.5。其加固處理內容為:

1)對現狀邊坡清基0.5m,并培厚,填筑材料為沙礫料。

2)壩頂至296.0m高程設置碎石護坡,厚20 cm碎石;296.0 m高程至壩腳地面加設干砌塊石貼坡排水厚40 cm,碎石墊層(總厚60 cm)。

3)下游面高程重新鋪設橫向漿砌石排水溝,同時上下游壩腳與山體相交處加設漿砌石排水溝,下游壩坡設兩道人行踏步。

現狀壩頂電桿處理:拆除、改建線路1 km。

2 黑峪水庫溢洪道工程設計分析

2.1 溢洪道現狀

溢洪道工程位于右岸,為開敞式溢洪道,由進口導墻段、溢流寬頂堰、陡坡段、消能工等組成,根據現場全長實測,溢洪道全長96.5 m,堰頂高程294.81~294.87 m,凈寬4.8 m,寬頂堰長20 m。陡坡段總長58 m,消能采用挑流式消能型式。

該工程座落在巖石地基上,底板采用混凝土護面;左岸有漿砌石墻體,長度30m,采用混凝土護面,護面厚10 cm,墻高2~4.0m。左岸其它部位及右岸,由于歷史原因,未做結構邊墻,為強風化山體。

通過現場檢查,溢流道底板混凝土坑洼不平,現有溢洪道墻經多年運行,多年沒有維修養護,多處已坍塌、裂縫、變形現象。

2.2 溢洪道存在問題及解決意見

溢洪道底板表面混凝土裂縫較多,且多處起層,底板混凝土下無排水,產生冬脹。左岸局部有漿砌石邊墻,多處已坍塌、裂縫、變形。溢洪道左右岸(左岸局部有漿砌石邊墻)由于歷史原因,未做結構邊墻,為較陡的強風化山體。行洪時影響流態及泄量,同時水流的沖刷作用,強風化山體局部有坍塌的可能,一旦行洪時局部坍塌,將對水庫安全造成極大危害。風化巖,經過多年凍融和夏季雨水沖刷,風化巖就會脫落,如長時間不處理,影響溢洪道的安全。無交通道路,人、車均不能到達溢洪道處,不利于防汛觀察及搶險[3]。

方案意見:底板:拆除、重建。左岸邊墻:拆除、重建。左右岸強風化山體:加設左右岸邊墻;上部風化巖坡進行錨噴防護處理。交通設施:方案意見:加設交通道路,滿足防汛觀察及搶險要求。

2.3 溢洪道工程加固方案

加固工程在溢洪道原位進行,本次設計主要結構形式同原設計形式,其主要結構形式特性:為開敞式溢洪道,由進口導墻段、溢流寬頂堰、陡坡段、消能工等組成,溢洪道全長96.5 m,寬頂堰頂高程294.80 m,凈寬4.8 m,寬頂堰長20 m。消能采用挑流式消能型式。消能工后設15 m混凝土護坦。

主要加固內容:

1)拆除及巖石開挖:

現狀混凝土底板及左岸邊墻拆除。

由于左岸山體較低,斷面不足部分向左岸山體開挖,開挖邊坡1∶0.5。

2)底板及邊墻結構:

由于溢洪道凈寬(4.8m)較小,底板及邊墻結構采用“U”型槽結構,最大墻高4.0m,墻頂寬40 cm,底寬60 cm。底板厚40 cm,下設縱橫向排水。

3)防汛道路:

加設交通道路,與壩頂路連接,結構同壩頂路面。

3 黑峪水庫輸水洞工程設計分析

3.1 輸水洞現狀

輸水洞設在大壩右端,由取水口、圍巖隧道、消能段及出口尾水渠組成。取水采用分級臥管方式。

進口采用翻轉閘門控制。共有10級臥管,臥管上部為漿砌石擋水墻,頂高程同壩頂高程(298.40m)。

洞身穿過大壩底部,為洞挖結構,洞身巖石裸露、未襯砌,洞長74 m,其洞內凈尺寸為1.75m× 1.7m城門洞形,出口高程底高程280.35m。

出口為開敞式,直接接尾水渠道、未做消能及護砌,輸水洞設計最大泄量為0.50 m3/s。

3.2 輸水洞存在問題及解決意見

輸水洞洞身為洞挖結構,穿越大壩基礎基巖,洞身巖石裸露、未襯砌。現狀洞身堵塞嚴重,出水量很小,達不到設計流量,其功效已不能發揮。輸水洞嚴重漏水,導致輸水洞周圍的壩體出現裂縫、沉陷、嚴重變形,己危及壩身的安全。輸水洞洞身圍巖局部出現裂縫、掉巖塊現象對大壩的滲透和安全造成隱患。輸水洞進口為分級臥管結構,臥管上部設漿砌石擋水墻,該漿砌石墻現以局部損壞,高水位時漏水嚴重,危害大壩壩肩及壩腳的滲透安全。出口為渠道、未做消能及護砌,對洞身結構不利。

方案意見:洞身堵塞、漏水及圍巖塊石脫落:對輸水洞洞身進行混凝土襯砌及固結灌漿處理。進口漿砌石擋水墻:拆除漿砌石墻,重建混凝土擋水墻。出口消能:出口增設消能工。

3.3 輸水洞工程加固方案

工程加固方案控制邊界條件:輸水洞為無壓洞,輸水洞設計最大泄量為0.50 m3/s。進口底高程為死水位高程281.39m。

1)洞身混凝土襯砌及固結灌漿處理:

洞長74m,其現狀洞內凈尺寸為1.75m×1.7m城門洞形。清淤,洞身圍巖整形后進行襯砌及固結灌漿處理,混凝土襯砌厚度為30cm,加固后洞內凈尺寸為1.15m×1.1m城門洞形。進口底高程為死水位高程281.39m,出口底高程為280.65m。

2)進口擋水墻

拆除老墻,原位加固擋水墻為混凝土結構,基礎底高程同原結構,頂高程同壩頂高程298.40m,長度為8.0m。

出口消能結構:

出口為開敞式,增設采用底流消能形式,鋼筋混凝土“U”型槽結構,設有護坦。

4 結 論

由于這座水庫為典型的“三邊”工程,存在設計方案與實際施工不符;大壩產生變形;溢洪道底板和護岸混凝土嚴重破損;輸水洞設計、施工不完善等諸多問題,水庫存在安全隱患,因此必須進一步對水庫采取安全加固措施。

[1]李銳.綏化分局小型病險水庫險情分析及除險加固建議[J].現代化農業,2009(11):25-27.

[2]郭文斗.般若院水庫除險加固工程設計[J].河北水利,2007(06):25-26.

[3]王志明.水庫放水涵管除險加固的處理辦法[J].中國水運:學術版,2007(02):61-62.

TV697.3

B

1007-7596(2015)07-0174-03

2015-06-28

孫娜(1979-),女,遼寧本溪人,助理工程師。