理性條件下的三因素資產定價模型及其擴展

——2013年度諾貝爾獎獲得者尤金·法瑪對資產定價的貢獻

一、資本市場的有效假說

有效市場假說是尤金·法瑪(Eugene Fama)在1970年提出的。路易斯·巴舍利耶在20世紀初跟蹤巴黎交易所股市的波動時,發現了“股票收益率序列波動的數學期望值總為零”的規律,他巧妙地構造出一種增量獨立的隨機過程——布朗運動,在遵循“股價遵循公平游戲(fair game)模型”的基本上,研究布朗運動以及股價變化的隨機性,并且意識到過去、現在,甚至將來事件在市場價格變化中的反映。在巴舍利耶之后,雖然也有部分學者對股票價格進行了研究,但是這些研究往往缺乏理論基礎,直到1965年和1966年薩謬森(Samuelson,1965)和孟德若 (Mandelbrot,1966)通過數學證明澄清了公平游戲模型和隨機游走之間的關系,從理論上論述了有效市場和公平游戲模型之間的對應關系,為有效市場假說作了理論上的鋪墊。

在總結前人理論和經驗的基礎上,法瑪在1965年《股票市場價格行為》一文中提出了“有效市場假說”概念。之后在1970年《有效資本市場:理論和實證研究回顧》一文中總結了以往關于資本市場有效性的研究,系統地分析了以前在資本市場有效性研究方面的成果及存在的問題,提出了全面研究有效市場假說的一個完整的理論研究框架。該文關注有效資本市場的理論與實踐證據,體現了市場參與者的相互作用與信息傳播的扭曲,阻止了個人投資者在競爭性資本市場上獲得既定收益的思想。①http://wiki.mbalib.com/wiki/尤金·法瑪

法瑪對資本市場有效性的研究前提假設主要有:①證券交易是沒有成本的;②所有投資者都可以免費獲得所有可獲得的信息;③投資人對當前信息的認知一致;④投資人都是理性的,可以理性評估資產價值,即使有些投資者不是理性的,但由于他們的交易隨機產生,交易相互抵消,不至于影響資產的價格,或者即使投資者的非理性行為并非隨機而是具有相關性,他們在市場中將遇到理性的套期保值者,后者將消除前者對價格的影響。

法瑪認為市場是“公平博弈”的,信息不能用來在市場獲利。他所認為的市場有效無關市場配置是否有效,也無關市場運行是否有效,只要資產的價格完全反映了所有應該反映的信息,市場就是有效的。為了實證研究的市場有效性,正確把握“完全反映”和“應該反映”的程度,他采納了羅伯特從信息的層次和證券價格對信息反應情況的分類。其中,信息有三種類型,分別是:①歷史信息,指證券過去的交易量和交易價格等;②所有公開的可得到信息,包括盈利報告、年度報告、財務分析人員公布的盈利預測和公司發布的新聞、公告等;③所有可以知道的信息,包括了內幕消息。與此相對應的有效市場也可以分為三個層次:①弱式效率。是指所有過去的信息已經充分反映在現有的證券價格上了,因此沒有投資者能夠利用歷史信息的交易獲得超額收益;②半強式效率。是指所有公開可獲得的信息已經反映在證券的價格上了,沒有投資者能夠按基于公開可獲得信息建立的交易獲得超額收益;③強式效率。是指所有的信息都已經反映在證券價格上,沒有投資者能夠利用任何信息獲得超額收益。這些信息既包括公開可獲得的信息,也包括不公開的內幕信息。在強式有效市場下,即便是那些獲得優惠信息者也不可能憑此保證其得到優越的投資成果,因為他們的買賣行為影響到股票價格,股票價格能夠迅速調整并能反映這些優惠信息。具體關系見表1。②姚小義,楊勝剛.論尤金·法瑪對現代金融經濟學理論的貢獻.經濟評論,2003年第3期.

表1 市場有效性與投資分析的關系

在對有效市場假說進行實證檢驗中,法瑪認為為了檢測股票價格是否包含了所有能得到的信息,必須先知道預期收益是多少、隨機貼現因子是如何被決定的,以及它是如何隨時間變化的。一個保留了前提假設的資產定價模型,可以深入研究模型的偏差是隨機的還是非隨機的,以及模型中的預期誤差是否可預測。即使發現偏差是非隨機的,也并不意味著價格不包含所有的相關信息,這可能是由于資產定價模型的錯誤設定造成的。相反,如果不假設價格包含所有可得到的相關信息,資產定價模型將很難檢測。③蘇治,陳楊龍.理性條件下資本市場的可預測性與資產定價模型.求是學刊,2014年5月,第41卷第3期.因此,構建和檢驗資產定價模型成為整體分析的一部分,這就要求把市場有效性的檢驗與有效的資本資產定價模型的構建聯系起來。同時,風險和收益的交換一直是投資理論的主要內容,但真正指明二者關系還在于有效市場假說的提出,二者之間均衡關系確立的過程就是資本資產定價形成的過程。

二、Fama-French三因素模型的提出與發展

(一)CAPM模型的實證與質疑

CAPM作為最早、最有名也是應用最廣泛的資產定價方法,股票i的期望收益率估計的公式可表述為:

其中,ri為第i種股票收益率;rf是無風險利率;rM為市場上所有股票組合的收益率。

CAPM模型簡單明了,從提出至今的幾十年間,在證券估價、投資組合績效測定、資本預算和投資風險分析等領域得到了充分的應用,但與此同時人們對該模型也提出了越來越多的質疑。對CAPM模型的檢驗主要集中在以下三個方面,一是風險與收益關系的檢驗;二是時間序列的檢驗;三是橫截面的檢驗。在大量的實證研究過程中,越來越多的實證結果證明β系數不能完全解釋資本資產的定價,影響資本資產定價的異常因素不斷出現,己經被證實的異常因素有規模效應、盈利市價比、賬面價值與市場價值比、日歷效應等,CAPM模型的完善和改進成為了許多金融經濟學家的目標。

法瑪在1970年注意到,有效市場的檢驗高度依賴于資本資產定價模型,只有在定價模型準確的情況下,對市場有效性檢驗的結論才可靠。因此,有效市場的檢驗和定價模型的選擇密不可分。如果有效市場通不過檢驗,有可能是因為市場沒達到有效率的狀態,也可能是因為定價模型設立不正確。反過來,如果CAPM通不過檢驗,則同樣有可能是由于它自身不正確所致,也可能是因為市場未達到有效率的狀態,證券資產定價錯誤所致。這樣,對CAPM的檢驗與對有效市場的檢驗就成了一個聯合檢驗問題。

為了克服上述聯合檢驗難題以及β值解釋力不夠的問題,1976年,Ross提出了套利定價理論(APT)。在比CAPM更寬松的假定下,Ross推導出了一個多因子定價模型:

式中,b是證券i對共同因子k的載荷,λ是共同因子k的純因子組合的風險溢價。

該模型對CAPM有良好的兼容性,可以把CAPM作為它的一個特例。反過來,也可以把它視為對CAPM的一個拓展。不過,APT一個很重要的弱點是沒有指出來共同因子是什么,從而對λ以及因子載荷b如何確定沒有給出任何提示,這一方面大大影響了它在實踐中的應用,另一方面也給各種不同的實證探索留下了很大的空間。④陶春生,虞彤.2013年度諾貝爾經濟學獎得主學術貢獻評介.經濟學動態,2013年第12期.

1992年,法瑪和弗倫奇研究了引起CAPM異象的因子(包括規模、盈利市價比、賬面價值與市場價值比、杠桿率等)對股票報酬率的解釋力,得到的結果是所有這些因子對截面收益率都有單獨的解釋力,但聯合起來時,規模、賬面價值與市場價值比兩個因子在很大程度上吸收了盈利市價比以及杠桿率的作用,解釋力遠大于β系數,而β系數則并不能很好地解釋股票的報酬率。基于此研究,1993年,法瑪和弗倫奇提出了Fama-French(簡稱FF模型)三因素模型。FF三因素模型是多因子定價模型的一個范例,也是最具解釋力和影響力的多因子定價模型。

(二)三因素模型的表達式

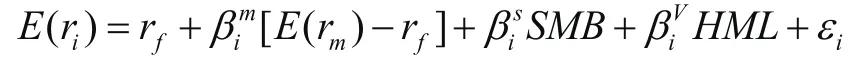

FF模型在CAPM模型的基礎上,加上了兩個因素:公司規模因素(SMB)和賬面市場價值比因素(HML),則股票的期望收益率估計的FF模型可表述為:

其中,E(ri)是期望函數;ri是資產i的收益率;rf是無風險收益率;rm是市場收益率;SMB(Small Minus Big)是Size(上市公司規模)因子的模擬組合收益率;HML(High Minus Low)是BE/ME因子的模擬組合收益率。

從上述研究出發,可以將三因素模型正式改寫如下 :

α是根據三個因素調整后的超額收益率,在理想情況下,投資組合的超額收益率可全部被三因素解釋。因此,α與0之間的偏差在隨機性可以解釋的范圍之內。不難看出,這一模型可以兼容標準的CAPM,是對CAPM資本資產定價模型的改進和拓展,也是多因素定價模型的一個經典。

FF三因素模型是從實證研究角度將抽象的APT模型具體化的一個成功范例。其提取共同因子的方法更被廣泛運用。盡管后續的研究發現,股票市場中的規模效應逐漸消失,但HML的解釋力依然存在。這使得三因素模型仍具有生命力。APT模型的內在弱點是不能從理論上指明共同因子是什么,同樣三因子模型也不能從理論上說明:為什么SMB、HML可以成為共同因子,并要求有風險溢價。

在提出FF三因子模型之后,法瑪和弗蘭克在大量的文獻中進一步擴展了這一模型。例如,法瑪和弗蘭克(1996)發現三因素模型從其他異象中發現了收益率的差異,這些異象包括市盈率、杠桿水平和DeBondt與Thaler在1985年所建立的行為金融學模型中所提到的收益率逆轉。法瑪和弗倫奇(1998)也證明了價值因素尤其對于國際市場的股票收益率有著相似的解釋力。從經驗得出,FF模型提供了一個簡化并融合了大量文獻計算橫截面股票回報率的方法。盡管缺乏理論支撐,但他們的方法已經被廣泛應用。

三、對三因素模型的質疑與反駁

自法瑪和弗倫奇提出資本資產定價三因素模型以來,對經典的CAPM模型是一種巨大的挑戰,同時也引來了諸多的質疑。針對這些質疑,法瑪進行了更深入的研究和分析,有力地回駁了部分質疑,但是也遺留了一些懸而未決的問題。

(一)來自理性定價金融學者的質疑

理性定價學者對三因素模型的質疑主要是在數據統計方面的三個問題:一是數據挖掘在CAPM模型異象中的作用。隨著不同學者對同一數據進行檢驗,肯定可以發現在平均回報率中存在類似規模和賬市率這些與CAPM模型不符的,但是它們只是樣本特定的異象,或者說是偶然的結果。數據挖掘的觀點意味著采用不同的方式檢驗時,回報率和規模、賬市率以及其他變量之間的關系很可能就會消失。二是Compustat數據庫在處理新公司數據方式上存在生存偏差的問題。大部分的實證研究會采用Compustat數據庫的數據,這些數據在錄入Compustat數據庫時通常會帶有幾年的歷史數據,由于公司會在存活的年份將數據納入到數據庫中,所以過去幾年歷史數據會偏向存活下來的公司,而在這些年中消失的和沒有進入到數據庫中的公司數據不會納入數據庫中,這種選擇的偏差會對股票回報率的截面差異產生顯著的影響。由于排除的都是失敗的公司,而這些公司很可能具有高賬市率和低回報率,因此把它們納入到數據庫中就會減弱賬市率的解釋效力。三是有些學者指出,使用年度回報率和使用月度回報率估計出來的β值并不相同。由于存在這種估計偏差,所以實證研究的結果就依賴于使用哪種方法來估計β值。有些學者認為用年度β比月度β更加適當,因為投資者通常投資時限接近于1年而非1個月。當使用年度回報率估計β值時,回報率和β之間的關系就會更加顯著。⑤宋逢明,王聞.法馬一弗倫奇三因素資產定價模型評析.經濟學動態,2004年第9期.

為了反駁理性定價學者的質疑,法瑪針對數據挖掘的質疑,進行了另一種方式的實證檢驗。他將樣本公司按照橫截面維度和時間序列維度而并非之前的市值和賬面市價率進行分組,再利用市場、規模、賬市率這三個因素對新的組合平均回報進行解釋。其中橫截面維度是盈利市價比、銷售增長率等,時間序列維度是DeBondt與Thaler發現的“長期回報反轉”和Jegadeesh與Titman發現的“短期回報慣性”等。實驗結果證明FF三因素模型在這樣的樣本外實驗中,成功的吸收了所有的橫截面異象,也吸收了“長期回報反轉”異象,僅僅無法解釋“短期回報慣性”異象。兩年后法瑪又進行了一次更加全面的樣本實證檢驗,結果證明在13個研究對象國家中有12個存在價值溢價,這也再次證明了價值溢價是真實的,賬面市價比對平均回報率的影響是真實存在的。對于生存結果的偏差,法瑪的解釋簡單有力,他認為是對樣本的分組按照價值權重而非等權重的原因造成的。對于部分學者所說的使用年度回報率估計β值時,回報率和β之間的關系會更加顯著,法瑪進行了專門的研究,發現用年度數據估計出的β和平均回報率之間的關系依然不明顯。

(二)來自非理性定價金融學者的質疑

首先,行為金融學者對FF三因素模型的質疑涉及到了市場有效的問題,他們認為規模和價值效應是市場無效及投資者不理性的結果。在這方面最重要的觀點是三位著名金融學者拉科尼什克、施萊佛和維什尼,他們在1994年發表文章認為價值溢價是投資者的過度反應所導致的。其次,還有部分非理性金融學者認為上述溢價的確存在,但是不能歸因于風險。持有這種看法的學者主要有三個理由:第一個理由是股票回報率的截面規律時間上都集中在1月份。如果這些特定變量僅僅能夠解釋1月份的股票回報率,那么很難用風險理論來描述這些特定變量和回報率之間在其他時間上的關系。第二個理由是國際股票市場的數據表明,規模溢價和價值溢價很難和國際風險因素掛起鉤來。第三個理由,同時也是非常重要的理由就是丹尼爾和提特曼在1997年提出的特征假說,他們認為規模和賬面市價率的效應存在,但是這兩個因素只是反映了公司的特征,和風險無關。

法瑪和弗倫奇針對非理性定價金融學者的質疑逐一進行了思考、試驗和回復。他們認為拉科尼什克、施萊佛和維什尼提出的有關價值溢價太大超出市場理性的質疑,站不住腳。因為在對從1964~1993年的樣本進行統計分析中發現,價值溢價的均值與標準差分別為6.33和13.11,市場溢價為5.94和16.33,規模溢價為4.92和15.44,三者差別不大。如果要質疑價值溢價,同樣也應該質疑市場與規模溢價;再者,法瑪認為拉科尼什克、施萊佛和維什尼以市場過度反應解釋價值溢價不妥,因為從試驗統計數據看價值溢價至少存在5年,而股票回報的反轉趨勢要快的多;而且在前后兩年的兩次樣本實證檢驗中,長期回報反轉異象被三因素模型有效吸收了。法瑪和弗倫奇也證明了影響價值的三因素對于國際市場的股票收益率有著相似的解釋力。⑥Fama,French.Value Versus Growth: the International Evidence.Journal of Finance,1998年12月.

在解決了有關價值溢價確實存在的問題后,戴維斯、法瑪和弗倫奇在2000年的文章中對丹尼爾和提特曼提出的特征假說做了進一步的研究解釋。為了和丹尼爾、提特曼的分析保持一致,戴維斯、法瑪和弗倫奇使用了同樣的“三變量選股法”,即同時根據規模、賬面市價率和風險載荷來構造證券組合。他們使用了比丹尼爾、提特曼時期更長更多的樣本,從而增強了區分特征假說和風險假說的統計效力。分析表明,支持特征假說的證據只是特定于他們所分析的較短時期中,在對長達68年的數據進行分析之后,他們的統計結果表明風險假說可以比特征假說給賬面市價率和平均回報率之間的關系提供更好的說法。⑦宋逢明,王聞.法馬-弗倫奇三因素資產定價模型評析.經濟學動態,2004年第9期.

三因素模型的提出、實證和探討一直持續至今,資本資產的定價模型也層出不窮,但不可否認的是三因素模型確實可以解決近百年來美國證券市場的回報率的共同偏差,而且也能解釋其他一些國家的股市波動現象,至于三因素的經濟理論基礎和內涵的解釋還需我們進一步的探討。

(三)有關三因素定價模型的其他討論

在與他人進行辯駁的過程中,法瑪對三因素資本資產定價模型的認識和研究也越來越深入。近年,學者對有關三因素模型的國際解釋力開始進行研究。2002年Griffin在《Fama和French的多因素模型是全球性的還是地區性的?》一文中,區分了國內型、國際型與跨國型三種不同的樣本類型進行比較研究。國內型是用單個地區的數據樣本來進行回歸研究;國際型是由全球主要資本市場擬合而成;跨國型是在國內型的基礎上,加上該國以外樣本形成的。國際型與跨國型代表了三因素模型的國際解釋力。結果證明無論是解釋力還是定價誤差,國內型都比國際型與跨國型好,說明三因素模型是以地區樣本為基礎的。

法瑪在2011年《Size,Value and Momentum in International Stock Returns 》一文中,針對上述問題,用更加全面的23個國家樣本和更加細致的變量設計(把通常的2×3維度的SMB與HML算法擴展為5×5維度⑧有關法碼如何進行維度的劃分請參閱鐘翰的《Fama教授資產定價思想初探》一文,發表在《商》中的2012年第21期上。)對增加了慣性因素的四因素模型的國際解釋力進行了檢驗,結果與Griffin差異不大。用法瑪的原話說:“跨地區間整合資產定價模型沒有獲得強力的支持。”

四、FF三因素模型的拓展與資本資產定價未來的展望

(一)四因素模型提出與檢驗

法瑪和弗倫奇的三因素模型雖然是建立在單因素CAPM模型之上,但該模型卻沒有CAPM模型完善的理論基礎和經濟內涵,該模型更多的是實證發現的規律。三因素模型的提出的確解釋了一部分CAPM模型不能解釋“異常”的現象,并將研究金融的學者和實踐者引入了一個新的天地,讓人們開始思索究竟有哪些因素在影響著資本資產定價。但是三因素模型也并不是無懈可擊,關于三因素模型的缺點,最顯著的證據是它可以解釋長期回報反轉現象卻不能解釋短期回報慣性,即動量效應。

動量效應是由Jegadeesh和Titman(1993)提出的,是指股票的收益率有延續原來運動方向的趨勢,即過去一段時間收益率較高的股票在未來獲得的收益率仍會高于過去收益率較低的股票。⑨http://wiki.mbalib.com/wiki/動量效應

動量效應與價值溢價等其他價格比率捕捉到的價值效應完全不同。“動量效應”是CAPM和三因素模型都不能解釋的現象。法瑪和弗倫奇的三因素模型中三類風險因素是:系統性風險因素(即市場風險因素)、規模因素、價值因素。他們在1996年首先驗證了慣性策略的收益是否來自于這三類風險,他們采用三因素資產定價模型對慣性策略的超常收益進行風險調整,但經風險調整后,贏家組合收益平均每月仍然比輸家組合多出1.74%,也就是三因素模型無法解釋短期內的收益率慣性現象。Carhart在三因素模型的基礎上加入了一個“動量因素”構成四因素模型,從而在模型的應用上彌補了解釋“趨勢效應”的不足。所謂動量因素是指前一年度收益最高和收益最低的股票或組合的收益差額,用PR1YRt表示第t動量因素,PR1YRt的構造過程是對樣本期內所有股票按其在前十一個月的滯后一個月的平均收益率從高到低進行排序,將收益率最高的30%股票和收益率最低的30%股票形成兩個組合HIGHRt-11,LOWRt-11,并使用等權平均的方法計算兩個組合的收益率組合HIGHRt-11,LOWRt-11,再利用構造的兩個組合來計算PR1YRt,PR1YRt=HIGHRt-11-LOWRt-11。他利用該模型研究了共同基金的業績,發現其中經理的業績有持續性,但基本上都歸因于人為的順勢投資。同CAPM模型相比,三因素模型能更精確地解釋基金收益差異,不過其結論和含義與CAPM沒有明顯的差別,但是引入動能因素后的四因素模型則有了明顯的差別。這一模型能更好的解釋基金橫截面的收益差異。

三因素模型加上動量因素構成的四因素資本資產定價模型不僅在法瑪的研究中開始使用,也作為他人學術研究的參考模型和專業投資人的指導方法,具有較好的實踐意義。

(二)對資本資產定價未來的展望

資產定價是金融經濟學研究的核心課題。法瑪發表的“預期股票報酬橫截面研究”跳出了CAPM的框架,開辟了資產定價問題研究的新思路,奠定了法瑪在資產定價研究中首屈一指的地位。諾貝爾獎評委會表示,法瑪的研究成果對隨后的研究有著“深遠的影響”,其發現大大提高了人們對資產收益率在時間上的可預測性和資產收益率差異決定因素的理解。從縱向來看,短期內資產收益率難以預測,這與有效市場假說相一致,但長期內資產收益率有相當程度的可預測性;從橫向來看,除了市場風險溢價之外,規模因素、市凈率因素和動量因素等也是解釋不同資產收益率差異的重要變量,這些實證研究發現推動了現代金融學理論體系的發展。

在看到資本資產定價模型和理論發展的同時,我們也必須注意到在這一領域懸而未決的問題,并針對他們進一步深入研究,從而使資本定價理論和實證體系更加完善,能夠對我們的投資行為起到更大的指導作用:

1.除了已經發現的四因素對資本資產價格有影響外,還有多少因素對資本資產價格有顯著影響;這些因素對資本資產價格的影響機制是什么,他們有沒有共同的經濟理論基礎;現有的資本定價模型本身或經過完善能否涵蓋所有的股票市場的異象,這些異象本質上是如何影響市場的,等等。除了現在所研究的具體因素對資本資產價格有影響外,宏觀經濟環境對資本資產價格的影響是怎樣的,它能否對資本資產價格有決定性的影響等;

2.資本資產定價模型的最終用途是來指導人們的投資活動,但是目前理性定價學者的研究假設前提較為嚴格,能否通過放松前提假設來研究股票價格走勢以便更好地指導人們投資行為;

3.現有的資本資產定價模型更適合地區性的樣本,我們在吸取國外先進的資本資產定價理論時,更應結合我國的實際情況研究股票市場價格的波動,并對我國的國有資產定價、公司上市、銀行不良資產剝離、公司的并購重組等重大問題重點研究,探索出適合我國的資本資產定價模型及其相關參數。