特色鮮明的蔚州歷史文化探析

孫瑋志

(廣東醫學院 人文與管理學院,廣東 東莞 523808)

特色鮮明的蔚州歷史文化探析

孫瑋志

(廣東醫學院 人文與管理學院,廣東 東莞 523808)

河北蔚縣,古稱蔚州。它的歷史極其悠久,可追溯到商湯所封的代國,甚而可以上溯到東亞黃種人的起源地泥河灣文化群與黃帝文化圈。蔚州的文化非常豐厚,并且極富特色。文章從蔚州歷史文化的內涵、傳統的“蔚州宿學”、詩酒風流的士紳文化三個方面探討了蔚州文化的發展與繼承。

蔚州;歷史文化;蔚州宿學;士紳文化

河北蔚縣,古稱蔚州。它最早屬于商湯所封的代國,而且居于代國的核心區,遺址就在位于蔚縣縣城正東三十華里的代王城。周朝仍稱代國,到了春秋時期,趙襄子殺代王奪取土地,代國歸了晉國。戰國時期趙武靈王當權,代國歸屬趙國,當時稱代郡。此后歷經秦、漢、兩晉,在后周大象二年初設蔚州,這個地名才取代了舊稱第一次出現。從此,蔚州作為“燕云十六州”之一,開啟了極富傳奇色彩的紀年。再往后數,蔚州在唐代曾更名為興唐郡、橫野軍。到了宋代仍恢復蔚州舊名。遼金兩代曾更名為蔚州忠順軍。元代又恢復蔚州之名,一度更名為蔚昌府。明代稱蔚州,歸屬山西大同府。清代一度更名蔚州衛,后又在州治內設蔚縣,隸屬直隸宣化府。直到中華民國二年,改稱蔚縣直至今日。蔚縣的歷史極其悠久,文化亦非常豐厚,其文化體系的形成,與泥河灣文化群與黃帝文化圈有著重要的淵源。

一、內涵豐富的蔚州歷史文化

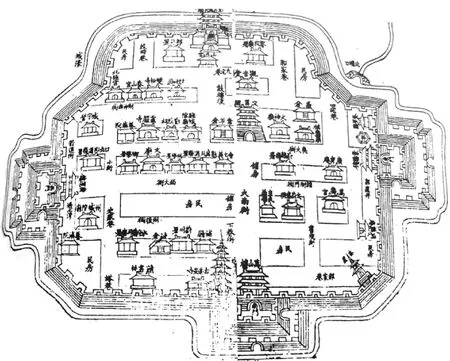

凝視著古代蔚州城圖(圖1),我們會發現,這是一座州縣合一的城池。蔚州并不是一流的大州,卻也按照中國傳統的城建模式,被設計成前朝后市、有城有郭的傳統式樣,無論州衙、縣衙,還是各種民居、貢院、旅舍、樓閣、廟宇、鄉校、義倉、兵營等等,都非常考究。

圖1 古代蔚州城全圖

一說學校。古代蔚州極其重視學校建設,這是出人才的基礎。在蔚州城內,各種學校都有:(一)州學,乃一州最高學府,由州衙撥資供養,只有學生六十名,每兩年貢舉一次;(二)鄉學,乃蔚縣最高學府,由縣衙撥資供養,只有學生四十名;(三)讀書林,經費取自七十二畝學田;(四)文蔚書院,經費取自二百五十五畝學田與二十一處房屋的租賃費;(五)鄉義學,全州一共三所,經費取自二百七十畝學田;(六)會文義塾,專為貧窮但成績優秀的學生而設,經費取自一百五十二畝學田。

二說廟宇。古代蔚州很重視祭祀,光在蔚州城的城墻之內便建有:文廟、社稷壇、關圣大帝廟、文昌帝君祠、旗纛廟、城隍廟、火神廟、馬神廟、八臘廟、名宦祠(祭蔚州著名知州知縣)、鄉賢祠、忠義孝悌祠、節孝祠、三皇廟、倉神廟、玉皇閣、藥王廟、魁星閣、岳忠武廟、真武廟、泰山圣母廟、三靈侯廟、三官廟、瘟神廟、四神廟、財神廟、娘娘廟、南安寺、靈嚴寺、雙松寺、藥王廟、彌陀庵、慈義庵、同慈庵、大士庵、普濟庵、水月庵、廣育庵、觀音庵、地藏庵、觀音堂、二仙祠。在城墻之外的東關、南關,還建有近二十座神壇、寺廟、道觀。在蔚縣所屬各個集鎮、堡、村、寨,幾乎毫無例外地建有各類寺廟。

三說城墻。蔚州城墻很寬,可以雙車并行。現在雖然只剩下遺址,卻也可以看出它往日的雄姿。《蔚州志》記載:蔚州城是在后周大象二年建成的,因其雄壯,曾經號稱“鐵城”。它的周長為七里零十三步,下寬四丈,上寬兩丈五尺,高三丈五尺。《蔚州志》記載該城最后一次整修是在清代同治六年,由知州李秉衡主持整修*見《蔚州志》,1986年蔚縣人民政府辦公室翻印,第114頁。。

四說古跡。筆者關注的古跡有這樣幾項:一是代王城,這是蔚州的發祥地,在城東三十里,只剩土垣遺址。二是趙長城,在蔚縣東山三澗口,是東周顯王二十六年由趙肅侯所筑,乃趙武靈王胡服騎射之地。三是玉皇閣院內的玉皇殿,據說建于隋代,木已朽爛,大殿卻依然屹立著。四是南安寺磚塔,遼代所建,猶在城內。五是桑干河,古代詩人時常吟詠的河流,它孕育了古老的泥河灣文化、蔚州文化。六是金河寺,在小五臺山中,李周望有《臺山春望賦》,李予望有《望臺山》,以記其盛。七是漢代雊瞀(góu máo)縣故址,在桃花鎮北。八是飛狐口,那是中原向塞外的運兵通道,兵書上每每提及的險關。

五說藝文。自班固著《漢書》,就載有“藝文志”。蔚州在元代以后所管轄過的縣治,就有靈仙、廣靈、靈丘、安定、飛狐、廣昌六個。六地所涉及的藝文數量不多,但質量卻頗高。其代表作主要有:閻介年著《汲古堂文集》《九宮山人詩鈔》,張湘芷著《香厓詩集》,賈樞蔭著《虎云堂全集》,李際春著《嘯山詩》等。最值得關注的是,曾有一塊《元蔚州楊氏先塋碑銘》,原立于城東麥子疃,乃元代大書法家趙孟頫所作。

二、從“蔚州宿學”看傳統教育

清康、雍、乾三朝以來,由魏象樞家族與李云華家族形成的民間傳授與家學繼承,一時成了蔚州教育的楷模,所以后來才有“蔚州宿學不可捫”的贊譽。僅三朝百余年間,兩大家族就出了六個進士,十五個舉人,“蔚州宿學”源流也就值得挖掘與研究。

在清代,魏象樞是理學大家。可是,理學是一門研究“心性之學”的學問,是從宋儒(朱熹)到明儒(王陽明)的思想發展,而明清兩代取士靠的是八股文。那么,“蔚州宿學”指的是理學,還是八股文,或是經邦濟世之學?筆者認為,幾種情況都有。

理學著作不好讀,就像王陽明的文章不好讀一樣。不是專門研究王陽明心學的人,一般都會知難而退。筆者反復讀《寒松堂集》,越讀越感到親切,它所反映出來的既有理學要旨與應試教育的辭章,也有經邦濟世之學,還有大量的詩詞歌賦。這說明魏象樞是一位世事洞明,人情練達,有多個知識側面的大學問家。

魏象樞鄉居十三年,多數時間都在愿學堂聚徒講學,李振藻、李肇甲、李旭升都受到他的學問熏陶,蔚州另一批文化人也受到他的學問影響。

據史志記載,魏象樞與李氏家族一向以“河汾涑水之學”相傳授,這是日后形成“蔚州宿學”的源頭。那么,什么是“河汾涑水之學”呢?具體的來看,“河汾涑水之學”是指活躍在山西中南部一帶,以隋朝末年的大儒王通在“河汾”講學,與北宋大政治家司馬光的“涑水學派”為代表的經邦濟世學說。“河汾之學”開啟了唐宋兩代的新儒學,“涑水學派”則繼承與發展了孔子學說,重儒家傳統而排斥佛老之學,所以歷史上把兩種學派合稱“河汾涑水之學”。蔚州曾經歸屬于太原府,所以“蔚州宿學”是“河汾涑水之學”的近親。

在這里以李振藻為例,看一看“蔚州宿學”的內涵。李振藻在少年時“從敏果魏公講經世學”(即經邦濟世實學),入仕以后歷任戶部、吏部要職,“負盛名,顯當世,珥(ěr)筆西清,樹潤色休明之大業。夙夜在公,不遑宴息,洊歷民部,則天下戶口、財富、灌輸、出納之數,手口指畫,粲若列眉。迨(dài)陟比部,考核律例,讞(yàn)疑疏滯,以平反矜恤為務,蓋復官以來,勤勞亦極矣”*見《蔚州志》,1986年蔚縣人民政府辦公室翻印,第115頁。。從以上記載分析,“蔚州宿學”包羅的內容可就多了:舉業、文史、理財、算學、農學、漕運、度支、鑒人、斷案、平反等等。以此可見,魏李兩大家族都不是簡單的讀書人家,否則不可能人才輩出。他們都是“河汾涑水之學”的繼承人,“蔚州宿學”的代表人物。

魏象樞著有《愿學堂講書》《大學管窺》《儒宗錄》《知言錄》《日知錄》《力行錄》等,最能代表他思想行為的《寒松堂集》十二卷,是他一生事業、思想的集大成之作。魏象樞不僅僅是傳統儒家,也不僅僅擅講王陽明的“性命之學”,而是一向重實學,講究如何經邦濟世,以輔佐君王治理國家為己任。他是一位實干家,歷史上留下他許多感人事跡,后代學人把愿學堂比作宋代周敦頤講學的濂溪書院與朱熹講學的白鹿洞書院,極盡贊美,是不無道理的。

魏學誠是魏象樞的長子。志書說他“胚胎前光,服襲舊德,少擅俊才,噬學若渴,以名卿子早登甲第。要職清班,可俯而拾,而先生恬然無競”,“依戀慈帷,久不赴補,家居二十載,棲遲偃仰,若將終身焉”[1]。魏學誠有《一齋新舊詩》兩卷傳世,是一位深得儒學精髓的學者。

李振藻是一個很有情趣的人,“自公退食,門庭靜肅,爐香碗茗,翛(xiāo)然塵外。興之所至,則搦管而為詩,有古大夫羔羊素絲之度焉”*見《蔚州志》,1986年蔚縣人民政府辦公室翻印,第117頁。。

李旭升為官十分精明,志書說他“嚴出入,謹度支,勾稽詳核,吏胥莫敢上下其手”,“登朝三十年,不為赫赫譽”,“在吏部十二年,澄敘官方,甄別品流,尤能深當上心”[2]176。

李暄亨是一個學問家,連魏象樞都嘆服他有才學,志書說他“少為學,根柢宋儒,潛心性理諸書,敏果魏公深器之,授以理學宗傳”。他回鄉以后只管低頭讀書寫作,“裹足公堂,數年無履跡,亦未嘗以片札煩閽者”[2]177。

李周望的人生更豐富,從翰林院庶吉士一直升到會試同考官、提督河南學政、國子監祭酒、內閣學士、禮部尚書,他都能應付自如,而且廉潔從政。

以上所記,涉及到朝政、職場、社會、人情各個方面,總之都與“蔚州宿學”相關。筆者認為,中國傳統教育的優點,往往都能在蔚州文化史上得到證實。

三、詩酒風流的士紳文化

詩壇即文壇,這在中國古代是一種特有的文化現象。在一個地方,凡是官紳聚會,士子雅集,必以詩歌為媒介,每人分到一個韻腳,互相之間有唱有和,正如《詩經》所謂“嚶其鳴矣,求其友聲”。在古代,讀書人若想讓自己的詩文流傳后世,就會把這類雅集文字匯集起來,刻印流傳。

蔚州地近京師,加上名勝古跡不少,所以士大夫與讀書人都喜歡選擇好日子,登臨游賞,互相唱和,這就為蔚州文化留下了數量可觀的詩詞歌賦。這一現象形成了蔚州的士子文化,從中可以窺見當時的風土人情。

據《蔚州志》記載,同治壬申年(1872年)晚秋,蔚州城中幾位官員與名士一起登上萬山樓——蔚州城的南門(景仙門)頂上的寬敞樓閣,舉行詩酒雅集。從他們留下的作品中,仍然可以感覺到那次雅集中眾人的勃勃興致。那天的詩題為《壬申重九同人登萬山樓分韻》。先由知州韓印寫了一首,他高吟道:“萬嶺童童草樹芟(shān),女墻四面對空巖。風霜都向壺中老,星斗真疑壁上嵌。關塞詩篇遺手跡,疆場戎馬記頭銜。諸君共赴龍山會,愿譜新詞奏阮咸。”[3]135

接下來,名士許嵩年作了一首和詩:“城上高樓聳千尋,無邊感慨入憑臨。兵戈唐宋空時代,形勢山川自古今。耶律腥膻千載恨,沙陀忠義一生心。不須更話當年事,畫角聲凄雜暮砧。”[3]135

《蔚州志》的撰寫者之一、蔚縣訓導寇椿齡隨后和詩道:“滿城歌吹聽歡呼,縱目樓頭倍可娛。檻外水光清且淺,屏間山色有還無。開筵飛羽心原壯,嘯月吟風興豈孤。只是年來添白發,偏于詩律少功夫。”[3]136

蔚州衙門吏目,同為《蔚州志》的撰寫者之一的許均則和詩道:“直上城樓第一層,三秋爽氣豁心胸。莼羹鱸膾鄉心遠,露菊霜螯酒意濃。雙鳳依云瞻帝闕,亂山飛翠接居庸。人生到處堪吟眺,何必登高太華峰。”[3]136

隨后,名士尹亮時也作了和詩:“層樓勢峻接天閶,客為吟秋興倍長。東注云山朝帝闕,西來河水繞城隍。碧空日麗千峰朗,紫塞霜寒一雁翔。笑把茱萸聊共醉,斜陽煙樹兩茫茫。”[3]136

此情此景,令人心向往之。這就是當年蔚州的情致。

對于蔚州的名勝古跡,蔚州士子都作過吟詠。試舉以下幾例。

李周望是清朝頗負盛名的禮部尚書、太學祭酒,寫詩功夫深厚,寫過《蔚州河神廟》一首:“已懋循良績,還聞保障功。愛深棠勿剪,心潔水相同。桑柘千村外,樓臺夕照中。沙堤他日步,世世祝三公。”[3]137

蔚州城中的玉皇閣至今猶存。舉人李予望同時也是詩人,他寫有一首《玉皇閣遠眺》:“杰閣巍巍俯萬峰,遙嵐爭吐玉芙蓉。清波一匝周城水,翠鬣雙擎偃葢松。西望雄關連倒馬,南臨古塞隱盧龍。憑欄且放看山眼,身到云霄最上重。”他還有一首《登雙松寺藏經閣作》:“新秋十日雨,苔草滋行徑。古殿寂無人,鼯鼠蹴清罄。金碧青蓮宇,危梯閣道通。冥心學結坐,花雨下晴空。”[3]137這都是不可多得之作。

桃花堡是蔚州重鎮。刑部尚書魏象樞有一首《捧詔至桃花堡口號》:“兵燹剛余土一村,殘埛(jiōng)鬼火亂黃昏。老翁休避皇華使,共爾殷殷說帝恩。”[3]136

徐化溥是蔚州貢生,他有一首《登文昌閣東望代王城》:“高臺徒倚悵孤征,漢業蕭條有舊城。赤帝故遺金匱約,紫辰偏向塞垣明。天風度雁連虛闊,石影垂虹掛曉晴。一種秋山何處是,蒼煙萬堞(dié)暮縱橫。”[3]137

知州王育榞有《壺流春漲》一首:“暖風吹流澌,一瀉欲千里。況此雙崖中,波瀾沄沄起。勢狹氣益張,伐鼓雷門矣。安得泛小舠,天上坐子美。”他還有一首《鳳臺新雨》:“遠望鳳凰臺,煙雨迷其處。有時顯雉堞,言言竟如許。我聞青云城,仙人侈翀(chōng)舉。誰為移塵寰,蒼然屹平楚。”[3]137

文蔚書院是明清以來蔚州著名的書院,舉人李源寫有《文蔚書院八景圖》一詩,現節錄如下:“有客示我書院圖,佳景全對讀書廬。意匠經營詎慘淡,天然位置成清娛。兩池草色一橋月,橋欄盡處池欄闊。池畔古柳幾經年,池上名花拂曉發。試乘秋曉陟高樓,花柳池橋一望收。遙指南山秀盈掌,低看三徑客來游。來游多是鄰舍客,太乙藜輝兩不隔。諸生日在畫圖中,地靈人杰載方冊。吾謂此圖之奇奇在近書田,不徒光景物色相流連。君不見蘭亭梓澤總風煙,豈無絹素留人間?廬山五老瀑布泉,因開鹿洞更喧傳,此圖之奇奇在近書田。”[3]138由此可見,當年文蔚書院的人文環境有多么美好,讀后令人欽羨。

大文學家陳廷敬寫有一篇銘歌(墓志銘最后的歌訣),特別把魏象樞與李云華、李振藻、李周望、李予望三代人聯系在一起歌頌,很值得一讀:“蔚州宿學不可捫,寒松晚節今彌尊。風流百世尚可敦,名家清切連高門。韋相傳經遺后昆,范公幕下羅玙璠。少室堯夫堪等倫,矯矯介夫何騰掀。隴西世業更重論,維桑仙李深蟠根。仲也袞袞登諫垣,季氏門館首高騫。其余頭角皆軒軒,咸池迭奏如篪塤。公胡不樂歸精魂,隴岡樵牧無敢喧。”[3]138

詩中“蔚州宿學”“寒松晚節”“名家清切”“隴西世業”“維桑仙李”“登諫垣”“皆軒軒”“咸池迭奏”,都是指魏象樞與李氏祖孫。筆者在反復詠讀以后油然起敬,他們之間既是姻親,又曾同朝為官,互相砥礪名節,人人廉潔奉公,終于成為朝野讀書人的楷模,這樣的人群真是千古少見。

康熙十六年(1677年),在李云華七十大壽時,魏象樞寫來一首賀詩,概括了李云華的前半生:“有仁有義君子,克勤克儉家風。夜聽讀書樓半,朝看種菊園中。族黨歡忻倚玉,兒孫次第盤龍。報道五花官誥,來封七十仙翁。”[4]

據不完全統計,蔚州士人詠自己家鄉名勝古跡的詩歌就有近百首。除此之外,歌詠魁星閣、岳忠武廟、釋迦寺、鐵林寺、玉泉寺、桃花堡的詩歌最多。這些都可看作蔚州士子詩酒風流的文化底蘊。

總的來看,蔚州的歷史、宿學、士紳文化都反映出蔚州特色鮮明的歷史文化傳統,這些傳統夯實了蔚州文化的基礎。蔚州的文化,就是在這樣的有序傳承之中變得日益豐厚而雋永。

致謝:社會學者呂光明先生對本文亦有貢獻,在此表示感謝!

[1] 魏象樞.寒松堂全集:第8卷[M].北京:中華書局,1996:102-103.

[2] 清史列傳[M].北京:中華書局,1981.

[3] 趙爾巽.清史稿[M].北京:中華書局,1977.

[4] 王士禎.池北偶談:第6卷[M].北京:中華書局,1982:85.

(責任編校:夏玉玲)

The Distinctive Features of the History and Culture of Yuzhou

SUN Wei-zhi

(School of Humanities and Management, Guangdong Medical College, Dongguan 523808, China)

Yuxian County in Hebei Province, once called Yuzhou in ancient times, has a long history, which can be traced back to Dai Sate approved by Emperor Tang of the Shang Dynasty, even to Nihe culture group or Huang Di culture group, the origin of the East Asian yellow race. Yuzhou’s culture is very rich and characteristic. This paper discusses the development and inheritance of Yuzhou culture from the perspectives of its historical and cultural connotation, its traditional “Su Xue of Yuzhou”, and its poetic and romantic gentry culture.

Yuzhou; history and culture;Su Xue of Yuzhou;gentry culture

K29;G127

A

1672-349X(2015)02-0060-04

10.16160/j.cnki.tsxyxb.2015.02.016