黃河三角洲生態修復與棲息地保護

連煜,張建軍,王新功

(1.黃河流域水資源保護局, 鄭州 450004; 2.黃河水資源保護研究院, 鄭州 450004;3.黃河水環境監測管理中心, 鄭州 450004)

黃河三角洲生態修復與棲息地保護

連煜1,張建軍2,王新功3

(1.黃河流域水資源保護局, 鄭州 450004; 2.黃河水資源保護研究院, 鄭州 450004;3.黃河水環境監測管理中心, 鄭州 450004)

黃河三角洲是我國三大河口中最具生態保護價值的區域。因黃河來水量減少和受河口地區人為干擾影響,長期以來三角洲尤其是河口濕地生態呈持續惡化態勢,珍稀瀕危鳥類棲息生境受到威脅。實施流域水量統一調度和調水調沙舉措,為河口三角洲受損生態系統的水量補給和生態修復創造了條件。通過10余年的黃河水沙調控和河口濕地人工修復,河口流路區的生態狀況得到了顯著恢復。

黃河三角洲;水沙調控;生態修復;棲息地保護

獨特的黃河水沙條件與渤海弱潮特征,形成了黃河三角洲獨特的生態系統和廣域的淡咸水新生濕地。作為我國暖溫帶和三大江河最年輕、廣闊和保存完整的河口濕地生態系統,黃河三角洲生態地位極為重要,現有流路濕地已成為東北亞內陸和環西太平洋鳥類中轉、繁殖和越冬的核心棲息水生境。因黃河水沙條件改變和河口地區強烈人工干預,多年來,河口濕地與珍稀涉禽鳥類棲息地生態脅迫問題突出。根據中國-荷蘭雙邊政府合作研究計劃和相關研究成果,黃河管理機構在河流水沙調控塑造河床過流能力的實踐基礎上,統籌河口敏感生態保護要求,實施了基于黃河調水調沙的生態調度,促進了河口生態及重要棲息地的修復和保護。

1 黃河三角洲與河口濕地

黃河三角洲以漁洼為頂點,面積約為2 400 km2。現有黃河流路附近的淡水和咸淡水新生濕地為鳥類主要棲息地[1]。黃河河口屬于弱潮、多沙和擺動頻繁的堆積性河口,河口三角洲成陸時間較短,植被與土壤發育年輕,河口區域作為多種物質、能量體系交匯界面,生態系統脆弱。

伴隨河口流路“淤積—延伸—擺動—改道”過程,黃河三角洲生態環境處于不斷變化過程中,河口濕地布局和功能因流路變化而演變。35年來相對穩定的黃河入海流路,一方面保證了流路濕地的穩定,但另一方面也造成了流路外濕地的萎縮和功能退化。

20世紀90年代黃河下游斷流和年徑流量的減少,造成了河口流路內淡水濕地地表和地下水維持條件的破壞,并由此產生了土壤次生鹽漬化加劇、蘆葦淡水濕地萎縮和功能退化、珍稀鳥類生境受到破壞,三角洲生態逆向演替等尖銳問題。針對河口的突出問題,黃河河口綜合規劃和規劃環評提出了維持河口流路相對穩定、恢復北部故道黃河復流補水、實施黃河調水調沙的河口生態調度與濕地恢復對策。

2 河口生態與黃河調水調沙

黃河三角洲分為上、下部和水下三角洲。黃河作為河口三角洲地貌類型的主要塑造者,是維持河口濕地與近海生態系統演替及發育的最重要因素。尾閭多次變遷造就了黃河近代和現代三角洲,形成了河口灘涂濕地生態、光板地和鹽堿荒地生態、新淤地農業生態。而集中分布于環渤海沿岸和黃河入海口附近的上部和下部三角洲平原的淡咸水交匯地帶和灘涂濕地生態系統,則是鳥類主要棲息地和生境核心區域[2]。長期以來,三角洲生態系統自海洋向陸地依次由灘涂濕地生態、新淤地生態、重鹽堿地生態、農耕地生態的方向演替。因黃河入海水量持續減少等干擾,近20年來河口濕地生態系統多發生逆向演替態勢。

針對黃河下游河床萎縮和河流輸水功能受到影響等問題,自2002年起,流域機構通過黃河下游水庫的汛前調度運用,實施了黃河下游水沙條件調整和人工洪峰塑造,集中泄放26.06億m3和塑造2 741 m3/s的中小洪水,進行了黃河下游中小洪水的適應性調度研究。持續13年的調水調沙多目標調度,在實現黃河下游主槽過流能力由不到1 000 m3/s拓展到4 000 m3/s的同時,在重要的生態敏感時段還向渤海集中輸送了黃河水沙400億m3和5億t,調整優化了河口淤積延伸形態,改善了河口新生濕地補水條件,并新增河口濕地5.2億畝(淡水濕地4.4億畝),產生了極為顯著的河流生態再造與河口濕地生態修復效果[3]。

3 基于水沙調控影響的三角洲濕地恢復

黃河調水調沙,對生態敏感期的河口流路附近地表、地下水及濕地補給關系,以及近海水沙與營養鹽資源的補充,產生積極作用,促進了生態系統的正向演替與發育。

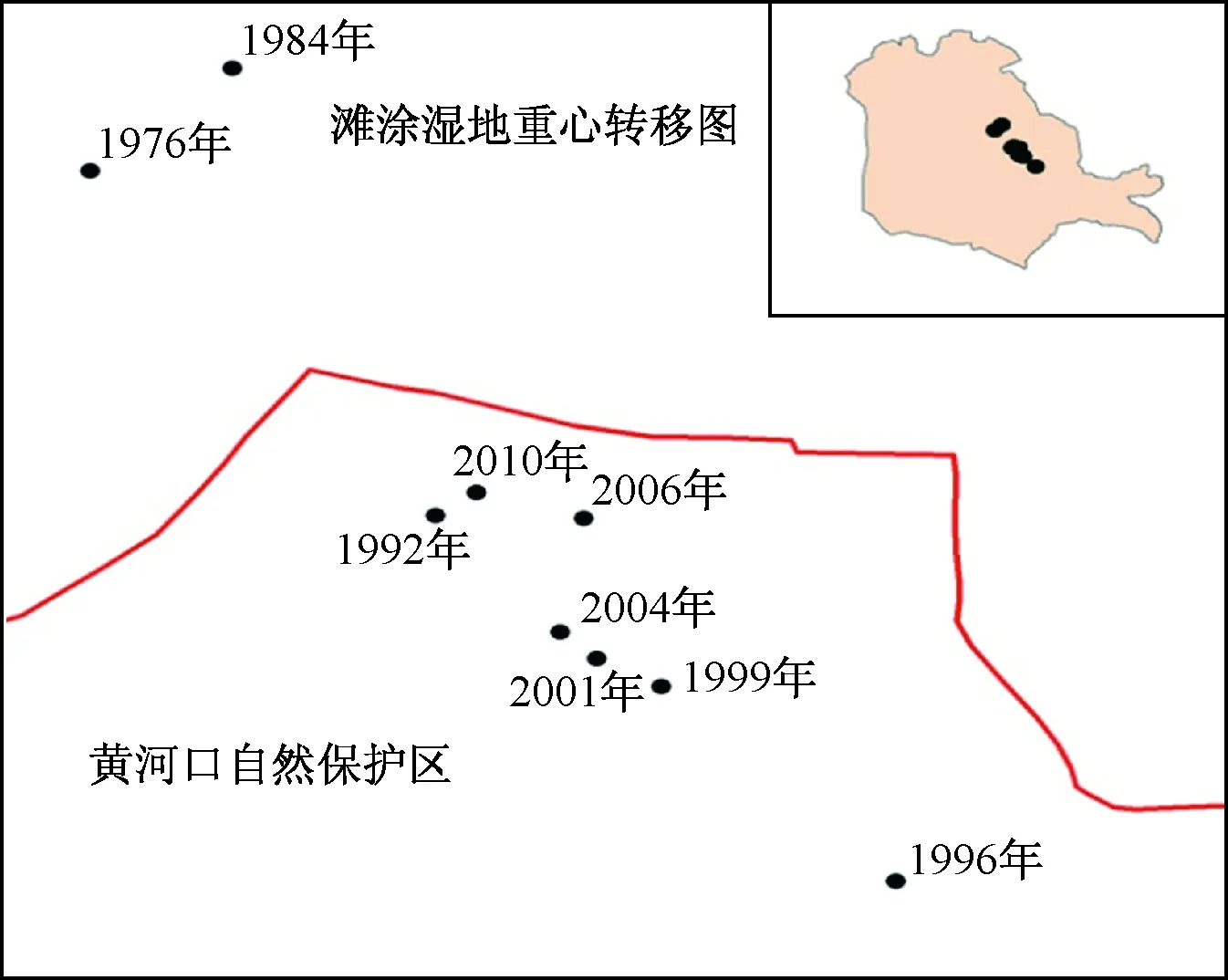

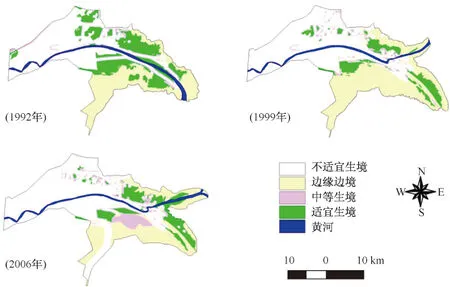

3.1 濕地重心變化

1976年到1984年,黃河改道致使北部刁口流路濕地出現較大面積退化,海水入侵態勢加劇,造成大面積蘆葦沼澤向草甸植被的演替,鹽漬化快速發展。調水調沙和北部濕地補水的舉措,產生河口濕地面積變化的同時,更大意義上是空間分布重心上發生了調整,核心保護濕地的蘆葦植被重心分別向東南、西北調整10.6 km、11.2 km和4.1 km,保護區北部鳥類核心生境得到根本性的修復。濕地重心變化如圖1所示[4]。

圖1 調水調沙后黃河三角洲灘涂濕地重心變化圖Fig.1 The core variation diagram of tidal flat wetlands of the Yellow River delta after water-sediment regulation

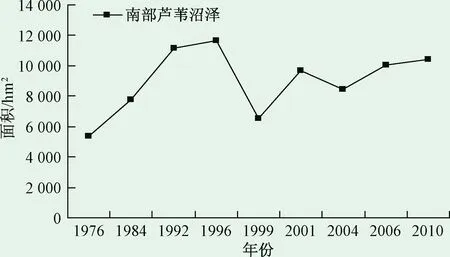

3.2 現有流路濕地類型變化

1996年到1999年,由于黃河入海水量急劇減少,黃河現有入海清水溝流路區域濕地蘆葦植被出現了較大面積的退化。調水調沙后改善了現有流路蘆葦沼澤濕地的面積和功能。2010年蘆葦濕地沼澤面積達到10 418.36 hm2,比1999年增加了60%,如圖2所示[5]。

圖2 黃河三角洲現有流路蘆葦沼澤濕地面積變化Fig.2 The area change of reed swamp wetlands of existing flow path on the Yellow River delta

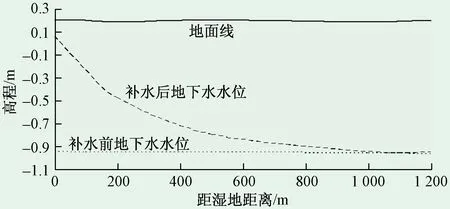

3.3 棲息地地下水恢復

在實施補水70 d后,自然保護區地下水位平均上升100 cm(保護區外100 m處水位上升65 cm),地下水修復效果如圖3所示[6- 7]。

圖3 現行流路南岸濕地補水情況下周邊地區地下水水位增加值Fig.3 Increase of underground water tables in surrounding area in condition of water recharge to south wetlands of existing flow path

3.4 珍稀鳥類棲息地修復

調水調沙對地表和地下水的補給條件,改善了丹頂鶴等珍稀鳥類生境植被條件和有利于生境多樣性的發育[5,8]。

(1) 丹頂鶴核心棲息生境

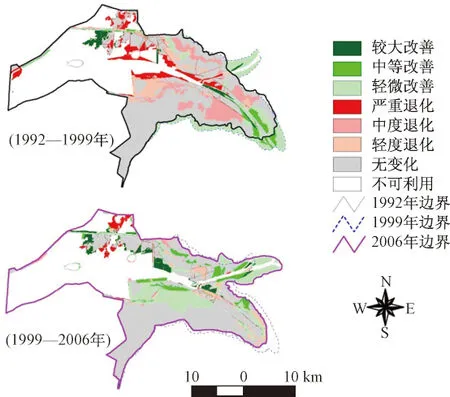

丹頂鶴適宜生境空間分布和生境適宜性動態評價及補水效果如圖4、圖5所示。1999—2006年間,丹頂鶴生境質量發生改變的棲息地面積為17 842 hm2,占棲息地總面積的49.2%,其中明顯改善的棲息地面積為10 401 hm2,占總面積的28.7%。

圖4 河口濕地丹頂鶴生境適宜性空間模擬Fig.4 Spatial simulation of red-crowned crane habitat suitability on the Yellow River delta wetlands

圖5 河口濕地丹頂鶴生境適宜性變化Fig.5 The change of red-crowned crane habitat suitability on the Yellow River delta wetlands

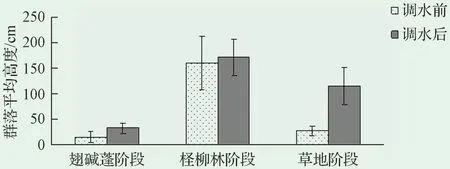

(2)陸生植被的群落變化

刁口河流路濕地恢復區生態調水后植被群落平均高度較調水前有明顯增加,其中草甸植被群落增高幅度較大,如圖6所示。

圖6 刁口河濕地尾閭濕地補水前后典型植被群落高度Fig.6 Height of typical vegetation communities before and after water recharge to Diaokouhe estuary wetlands

(3)多樣性指數

生態調水后平均群落物種多樣性指數較調水前有小幅上升,但上升幅度不大,平均物種豐富度指數上升情況如表1所示。

表1 刁口河流路濕地恢復區生態調水前后群落平均多樣性指數對比表

(4)植被生物量

生態調水后不同植被類型生物量均有增加,其中濕生和草地群落增幅較大。不同演替群落地上生物量增加,增量分別為:翅堿蓬567.9 g;檉柳林1 981.9 g;草地1 774.004 g。地下生物量增量為:檉柳林17.58 g;草地245.449 g;但鹽堿地減少造成了翅堿蓬群落地下生物量的降低,生物量較調水前減少227.0 g。調水總體對丹頂鶴、白鸛、天鵝等珍稀涉禽和游禽的生境修復和保護有利,但對黑嘴鷗等灘涂保護鳥類的影響尚需繼續研究。

4 結論

黃河調水調沙改變了河口地區失衡的水文泥沙關系,大量水沙資源在生態敏感時段集中進入河口三角洲,為河口生態系統尤其是濕地及近海區域生態系統的保護修復和演替發育提供了良好的水沙資源。

調水調沙優化調整了現行河口的淤積延伸狀態,一定程度上促進了河口地區的淤蝕平衡,緩解了海水入侵態勢,兼顧生態保護的調度和配置布局有利于三角洲地區植被的恢復與改善。黃河水量調控對河口濕地的補水作用,遏制了淡水濕地急劇萎縮的態勢,促進了珍稀瀕危鳥類棲息地生境的恢復,產生了顯著的生態保護效益。

[1] 黃河流域水資源保護局. 黃河流域水功能區劃與水資源保護規劃[Z]. 2004.

[2] 田佳怡. 黃河三角洲生物多樣性研究[M]. 青島: 青島出版社, 1999.

[3] 連煜, 王新功, 王瑞玲, 等. 黃河生態系統保護目標及生態需水研究[M]. 鄭州: 黃河水利出版社, 2011.

[4] 劉曉燕, 連煜, 可素娟. 黃河河口生態需水分析[J]. 水利學報, 2009, 40(8): 956- 962.

[5] 連煜, 王新功, 黃翀, 等. 基于生態水文學的黃河口濕地生態需水評價[J]. 地理學報, 2008, 63(5): 451- 461.

[6] 安樂生. 黃河三角洲地下水水鹽特征及其生態效應[D]. 青島: 中國海洋大學, 2012.

[7] 劉慶生, 劉高煥, 薛凱, 等. 近代及現代黃河三角洲不同尺度地貌單元土壤鹽漬化特征淺析[J]. 中國農學通報, 2006, 22(11): 353- 359.

[8] 黃河流域水資源保護局. 黃河調水調沙生態效果評估[R]. 鄭州: 黃河流域水資源保護局, 2011.

The Yellow River Delta Ecological Restoration and Habitat Protection Based on Water and Sediment Regulation

LIAN Yu1, ZHANG Jian-jun2, WANG Xin-gong3

(1.Yellow River Basin Water Resources Protection Bureau, Zhengzhou 450004, China;2.Water Resources Protection and Research Institute, YRBWRPB, Zhengzhou 450004, China;3.Water Environment Monitoring Center, YRBWRPB, Zhengzhou 450004, China)

The Yellow River delta is the most valuable in ecological protection among the three great deltas in China. Because of the Yellow River runoff decrease and human influence to delta area, the delta wetlands ecosystem especially the estuary wetlands ecosystem has been deteriorating for a long time, posing threats to the habitats of rare & endangered birds. The implementation of integrated water volume regulation and the water-sediment adjustment at the scale of whole river basin created the right conditions for water recharge and ecological restoration of the damaged ecosystem in the delta. Through more than 10 years of water-sediment regulation in the river basin and artificial restoration of estuarine wetlands, the ecological status of river flow path area has been significantly improved.

the Yellow River delta; water-sediment regulation; ecological restoration; habitat protection

2015-04-29

連煜(1962—),男,河南鄭州人,教授級高級工程師,研究方向為水資源與水生態保護,E-mail:lianyu@vip.sina.com

10.14068/j.ceia.2015.03.002

X171.4

A

2095-6444(2015)03-0006-03