藍(lán)天野 書(shū)畫(huà)為伴 戲骨人生

加菲

提到藍(lán)天野,很多老一輩的北京人定不會(huì)陌生。他從中國(guó)最早的神話連續(xù)劇《封神榜》中,那個(gè)仙風(fēng)道骨姜子牙,到引得萬(wàn)人空巷的溫情大戲《渴望》中,那個(gè)溫文儒雅的王子濤。從話劇《茶館》中那個(gè)豐神俊朗的秦二爺,到《家》中那個(gè)狡詐的偽道學(xué)者馮樂(lè)山,再到《甲子園》中飽含家園之情的黃仿吾。他參與的作品,每一部都可謂是中國(guó)影視戲劇道路上里程碑。不論是影視還是話劇,這位在舞臺(tái)上活躍了半個(gè)多世紀(jì)的老藝術(shù)家,其人生歷程正應(yīng)了莎士比亞的那句格言——戲劇是時(shí)代的綜合而簡(jiǎn)練的歷史記錄者。

人生如戲

燈暗了,隨著聚光打到濮存昕的身上的那一刻,演出正式開(kāi)始。此時(shí)在臺(tái)后,藍(lán)天野也像臺(tái)前普通的觀眾一樣,手執(zhí)老年杖,坐在長(zhǎng)椅上凝望著舞臺(tái)上演員的一舉一動(dòng)。對(duì)于這部劇,他再熟悉不過(guò)了。時(shí)隔33年,戲還是那個(gè)戲,只是舞臺(tái)上的角兒卻換了一撥又一撥。

1944年,年輕的藍(lán)天野那時(shí)還叫王潤(rùn)森,參加了革命隊(duì)伍,隨部隊(duì)南征北戰(zhàn)。1948年部隊(duì)返回解放區(qū),一天晚上,他所在的接待站半夜里來(lái)了幾個(gè)人把他叫醒,對(duì)他說(shuō):“由于之前你在國(guó)統(tǒng)區(qū)還有親戚朋友,現(xiàn)在你進(jìn)了革命隊(duì)伍,為了不影響他們的安全,你得現(xiàn)改個(gè)名字。”當(dāng)時(shí)沒(méi)字典可查,也來(lái)不及認(rèn)真考慮,他下意識(shí)的抬頭看了看天,腦子一閃就蹦出了一句“藍(lán)天野”。從此,這個(gè)在當(dāng)時(shí)頗為蹩腳的名字,在隨后的時(shí)光里,成為中國(guó)影視與劇作事業(yè)舞臺(tái)上叱詫風(fēng)云的人物,也成為人藝最初時(shí)的臺(tái)柱子。

藍(lán)天野一直在北京人民藝術(shù)劇院擔(dān)綱專(zhuān)職導(dǎo)演兼演員,打從解放前開(kāi)始從事話劇事業(yè)以來(lái),先后塑造了《北京人》中的曾文清,《茶館》中的秦仲義,《蔡文姬》中的董祀,《王昭君》中的呼韓邪單于等眾多鮮明的人物形象。《封神榜》中仙風(fēng)道骨的姜子牙,《渴望》中王滬生那溫文爾雅的老父親形象更是家喻戶曉、深入人心。他的演技與所設(shè)計(jì)的舞臺(tái)藝術(shù)形象往往“令人拍案叫絕”。他瀟灑自如的舉止和風(fēng)流倜儻的形象,總讓他在舞臺(tái)上留下獨(dú)特的藝術(shù)魅力,使無(wú)數(shù)觀眾為之傾倒。不少年輕演員也都交相贊譽(yù)他是“真正有藝術(shù)品質(zhì)和追求高級(jí)趣味的藝術(shù)家”。就是在人藝這座“煉丹爐”中歷經(jīng)千錘百煉,造就出了這樣一位一專(zhuān)多能的老戲骨。

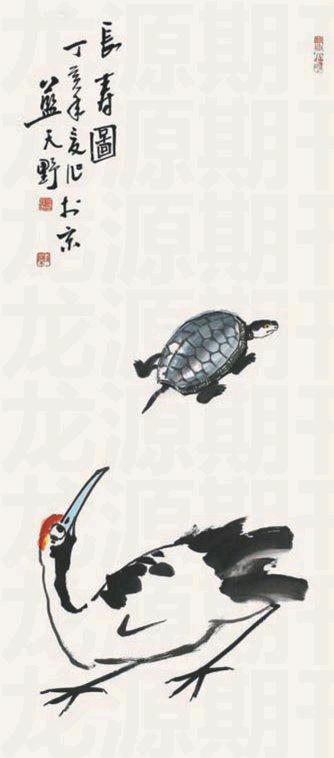

藍(lán)天野與眾多老一代表演藝術(shù)家不遺余力地為我國(guó)戲劇藝術(shù)的起步,艱難的摸索著前行。為奠定我國(guó)文藝事業(yè)基礎(chǔ),立下了功勛。在長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)的舞臺(tái)藝術(shù)生涯里,藍(lán)天野演了百余部話劇與影視作品,特別是《茶館》這部中國(guó)現(xiàn)實(shí)主義話劇的扛鼎之作。他認(rèn)為,演戲也是一門(mén)造型藝術(shù),需要運(yùn)用美學(xué)上的感受來(lái)完善舞美形象,而導(dǎo)演、演員如果不懂美術(shù),那不能不說(shuō)是莫大的遺憾。這就不難理解為什么老一輩藝術(shù)家,如梅蘭芳等無(wú)不通過(guò)書(shū)法、繪畫(huà)等業(yè)余愛(ài)好來(lái)提高自己的藝術(shù)修養(yǎng)。而今藍(lán)天野就用“琴棋書(shū)畫(huà),花鳥(niǎo)蟲(chóng)魚(yú)”八個(gè)字來(lái)概括自己的離休生活。這種精神境界豈不反映了老藝術(shù)家的高尚情操。

現(xiàn)在,退下來(lái)的藍(lán)天野依舊活躍在文藝工作戰(zhàn)線上,為了表彰他半個(gè)多世紀(jì)為中國(guó)戲劇藝術(shù)做出的重要貢獻(xiàn),曾多次受到黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)切慰問(wèn)。

畫(huà)中尋“境”

每一個(gè)好的導(dǎo)演都有很深的藝術(shù)功底。戲劇創(chuàng)作中,很多精彩的演繹,起初都是從導(dǎo)演的畫(huà)稿中呈現(xiàn)出來(lái),再登上熒屏舞臺(tái)的。藍(lán)天野在這方面是大家。

藍(lán)天野自幼癡迷于書(shū)畫(huà)。現(xiàn)在雖已進(jìn)入耄耋之年,但只要一有空,便會(huì)揮毫舞墨。畫(huà)什么不重要,重要的是通過(guò)創(chuàng)作打開(kāi)一種心境。說(shuō)到此,許多人只知藍(lán)天野是個(gè)演員,卻不知他還是個(gè)很有功底的畫(huà)家。他曾入國(guó)立北平藝專(zhuān)油畫(huà)系,師從李苦禪和許麟廬兩位大師潛心學(xué)畫(huà),頗得真?zhèn)鳌?0世紀(jì)90年代藍(lán)天野從人藝退休,得以全身心投入中國(guó)畫(huà)的創(chuàng)作。由于他堅(jiān)持“勤于筆墨、獨(dú)辟蹊徑”的創(chuàng)作思路,作品飽含鮮明的藝術(shù)個(gè)性和深厚的文化內(nèi)涵,被眾多名士爭(zhēng)相收藏。先后在中國(guó)美術(shù)館舉辦過(guò)三次個(gè)人畫(huà)展。

藍(lán)天野對(duì)繪畫(huà)情有獨(dú)鐘,談起早年學(xué)畫(huà)的往事他津津樂(lè)道:“上世紀(jì)60年代初,我去上海時(shí)認(rèn)識(shí)了許多畫(huà)家,并陪他們一起去看望了林風(fēng)眠、潘天壽等老先生。由于當(dāng)時(shí)腦子里整天想的就是畫(huà),也經(jīng)常接觸畫(huà),并有幸結(jié)識(shí)了李苦禪和許麟廬兩位老先生。他們對(duì)戲劇的造詣也頗深。”從此,他堅(jiān)持每周最少學(xué)畫(huà)三次,每次最少一個(gè)上午,而且風(fēng)雨無(wú)阻。虛心接受前輩大家的悉心指導(dǎo)和幫助,踏實(shí)地從用筆、用墨等基礎(chǔ)技法入門(mén),由于刻苦努力,繪畫(huà)技法突飛猛進(jìn),獲得了李苦禪和許麟廬的贊許。1986年舉辦個(gè)人畫(huà)展,許麟廬特意為他題了“勤于筆墨,獨(dú)辟蹊徑”八個(gè)大字,這無(wú)疑是對(duì)藍(lán)天野書(shū)畫(huà)水平的高度肯定。正如齊白石大師的教誨“學(xué)我者生,似我者死”,正因?yàn)樗欧钸@一藝術(shù)信條,創(chuàng)造了有自己特色的繪畫(huà)風(fēng)格。行家們贊揚(yáng)藍(lán)天野的山水畫(huà)作潑墨淋漓,揮灑自如,更簡(jiǎn)約古樸,蘊(yùn)涵著淡薄世俗的心境;他的寫(xiě)意花鳥(niǎo)以畫(huà)鷹見(jiàn)長(zhǎng),均栩栩如生,有著獨(dú)特的審美視角和藝術(shù)追求,流露出靈動(dòng)的神韻和真摯的天趣。

老戲新生

隨著一陣熱烈的掌聲,演出落幕。不少嘉賓都沒(méi)有急著走,因?yàn)槭子尺@天恰逢藍(lán)天野的生日。在后臺(tái),陳小藝、濮存昕等劇組同仁還沒(méi)顧得上卸妝就把生日蛋糕端了上來(lái)。雖然外邊入夜已深,但在這里,卻依舊燈火通明,頌歌嘹亮。

88歲的藍(lán)天野在近幾年成了話劇界最為活躍的人,他既導(dǎo)又演,作品不斷。去年他不僅主演了話劇《冬之旅》,還為北京人藝復(fù)排了《吳王金戈越王劍》,這一次他再執(zhí)導(dǎo)筒,不僅每天親自到排練場(chǎng)導(dǎo)戲,還經(jīng)常上場(chǎng)給演員做示范,甚至用畫(huà)作啟發(fā)演員想象。他的導(dǎo)演席身后,便掛著一面墻的畫(huà)稿,這些都是中國(guó)著名畫(huà)家黃永玉33年前,在這里為第一次演繹《貴婦還鄉(xiāng)》演出中的演員所畫(huà)的素描。

他介紹,自己當(dāng)年最早萌生排演《貴婦還鄉(xiāng)》的想法,就是源自于“文革”期間他和老朋友黃永玉的一次閑聊:“那時(shí),我們經(jīng)常在一起聊天,有一天,黃永玉跟我聊起迪倫馬特的《貴婦還鄉(xiāng)》,都覺(jué)得很有意思,他還說(shuō):‘如果你排這個(gè)戲,我就來(lái)做美術(shù)設(shè)計(jì)。其實(shí),當(dāng)時(shí)根本不讓排演話劇,話劇甚至被稱(chēng)作‘死了的話劇。直到80年代初,我向北京人藝提出排演這出戲,劇院經(jīng)過(guò)研究后很快就答應(yīng)了。”

藍(lán)天野接著講道:“我自從復(fù)出演出話劇《家》開(kāi)始,并沒(méi)有想過(guò)會(huì)在舞臺(tái)連續(xù)演戲,還當(dāng)導(dǎo)演,但是一旦回到舞臺(tái)上,心情就收不住了。這次再次執(zhí)導(dǎo)《貴婦還鄉(xiāng)》,也是因?yàn)檫@是一個(gè)天才劇作家的作品,對(duì)我們這些搞戲的人來(lái)說(shuō)很有吸引力。1982年我們?cè)谂胚@個(gè)作品的時(shí)候,正值北京人藝的繁榮期,有一批很生動(dòng)、很出色的演員。33年后再導(dǎo)這部作品,上個(gè)版本好的地方我會(huì)繼續(xù)保留,但是一定會(huì)在戲中尋求新的突破。”

對(duì)于排練這部話劇,演員的每一個(gè)動(dòng)作,甚至是每一個(gè)眼神,總能讓他又回想起當(dāng)初的一些過(guò)往。只是現(xiàn)在,他要從新塑造,從新認(rèn)識(shí),時(shí)代的變遷,觀眾的感官與對(duì)社會(huì)的認(rèn)知也在變化。藍(lán)天野覺(jué)得,每一次的話劇創(chuàng)作都是一種全新的藝術(shù)體會(huì),這就猶如一種新生。吸引著你孜孜不倦的去探索、去挖掘、去創(chuàng)造。這就好似人生,經(jīng)歷越多,產(chǎn)生故事化的氛圍也就越濃厚,過(guò)往與結(jié)尾隨著經(jīng)歷的變化,凸顯出巨大的差異化,這就留給創(chuàng)作者一定的思考空間。越是有故事的人,越能演好人生。也許,這便是劇作藝術(shù)帶給他無(wú)限樂(lè)趣的緣由。他似要借助這份感覺(jué)重返那些年。