湟水流域基巖裂隙水的基本特征及儲存規律

嚴維德 高學忠 張豐雄 馬月花 賈小龍 尚小剛

摘 要:湟水流域是青海省政治文化經濟的中心,然而,水資源的不足嚴重制約著地區國民經濟的進一步發展,影響著城鎮化建設的推進。五十年來對第四紀地層中的地下水勘察較多,但對基巖裂隙水工作甚少,該文在充分利用前人及近幾年的工作成果,對基巖裂隙水的形成、分布做了闡述,并總結了分布規律;研究開發分布于基巖山區內多達8.41億立方米/年的地下水資源,尤其是在現有技術條件下,開發水量較豐富、水質好的碳酸鹽類裂隙溶洞地下水,對彌補在引大濟湟等調水工程下,仍然存在的城鎮供水水源不足,后備水源缺乏,山區人畜飲用水困難,具有現實且不可替代的作用。

關鍵詞:湟水流域 基巖山區 地下水 裂隙水

中圖分類號:P641 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)04(b)-0097-02

湟水流域位于青海省東部,是青海省政治文化經濟的中心,也是全省的糧食主產區和工業集中分布區。據統計區內分布著全省70%以上的耕地、64%以上的常住人口和46%以上的工業產值。其內的西寧市是青海省省會,海東市是國家2013年批準新成立的一個新型城市。

由于流域內自產地表水資源和已探明的河谷區第四系松散巖類地下水資源總量與地區工農業發展需求相距很大,水資源不足已成為嚴重制藥地區國民經濟發展的最主要因素之一,尤其是,近年來隨著經濟社會的快速發展、城鎮化的推進和人口的增加,供水矛盾越來越突出,目前正在實施的引大濟湟等工程雖然對緩解供需矛盾起到很大作用,但是,西寧市、海東市等主要城鎮,甘河、臨空等工業園區現狀供水仍不能滿足,后備水源更無著落,山區近百萬人畜飲用水仍用積雨工程或微咸地下水解決,規劃的小城鎮建設大多無供水水源保障。

現有資料顯示,流域內的基巖山區分布有每年達8.41億立方米(230萬噸/d)的地下水,且水質好,深入研究這類地下水的形成、分布、運移及儲存規律,探索對其的開發利用,對解決上述供水矛盾有著十分重要的現實意義。

1 基巖山區地下水形成的自然條件

湟水流域西到日月山,南達拉脊山,北以大坂山為界,地理坐標東經100°42′-103°04′,北緯36°02′~37°28′,面積16 097km2,其中,山區面積達10 530.64km2,行政區劃分別隸屬西寧市與海東市。

地形上整個流域呈北西西-南東東向展布,由海晏-湟源、日月、西寧、大通、樂都、民和等一系列呈串珠狀分布的小盆地組成,東西長近230km,南北寬50~100km。總體表現為西高東低,最高點位于拉脊山西段的野牛山,海拔4893m,最低點位于民和東部湟水干流河谷中,海拔1650m。

按地貌形態可分為高山與中高山、低山丘陵、盆(谷)地平原等三類,高山與中高山區海拔多在3500m以上,山體多由變質巖、碎屑巖組成,呈北西西向展布,

成因為侵蝕構造型。山體多遭冰凍剝蝕,表部破碎,有大量塊碎石堆積,山坡及

陡坎處基巖裸露,山頂處古冰川地貌發育。低山丘陵區海拔一般為2 700~3 500m,由第三系等紅色碎屑巖組成,多呈低緩圓形梁狀山丘,被現代溝谷所切割。山間盆地海拔1 650~2 750m,多由現代耕殖土及砂礫石組成,地形平坦。

流域具有寒長暑短,多風少雨,四季不分明的特點,山區多年平均氣溫在1℃左右,屬高寒半濕潤山地氣候,盆地為1.5~7.9℃,屬冬寒夏涼的高原大陸性氣候,多年平均降水量隨地形的增高而增大,多在400~800mm之間,僅東部西寧-民和間谷地區降水量小于350mm。

湟水河發源于大坂山中段的黑林嶺山,由西向東流經,全長342km,有大小支流73條,年平均徑流量16.05億立方米。

在大地構造上湟水流域屬祁連加里東褶皺帶,由于擠壓形成兩側隆起中間凹陷的斷陷山間盆地,斷裂多呈北西西向展布,嚴格控制著山體走向。

流域內出露的地層由老至新有前震旦系、震旦系、寒武系、奧陶系、志留系、二疊系、三疊系、第三系和第四系。總體上講地層發育不完全,空間上分布也不平衡,前震旦系僅見于日月山一帶,震旦系廣泛分布于流域周邊,并組成盆地基底的大部分,下古界主要分布在大坂山、拉脊山、老爺山一帶,老地層多為變質巖,震旦系中統花石山群和寒武系中統毛家溝群,分別由碳酸巖組成。另外,山區褶皺構造軸部及斷裂構造附近普遍分布有侵入巖巖體。中新生界紅色碎屑巖組成各盆地兩邊的丘陵及部分盆地的基底,第四系主要覆蓋在丘陵頂部和組成河谷平原。

2 基巖山區地下水的類型及特征

根據地下水的賦存條件、水理性質及其水動力特征,流域內的基巖山區地下水主要有碎屑巖類裂隙孔隙水、碳酸鹽類裂隙溶洞水、基巖裂隙水三種類型。

2.1 碎屑巖類孔隙裂隙水

流域內的碎屑巖類孔隙裂隙水主要分布在各盆地邊緣及內部的第三紀、白堊紀、侏羅紀等礫巖、砂礫巖、砂巖和部分泥巖中。有潛水和承壓(自流)水兩種類型。

碎屑巖類孔隙裂隙潛水賦存在砂礫巖的孔隙及砂巖、泥質巖的風化帶、裂隙帶內,表現為分布零散,受巖性及構造控制明顯。總體上其富水性具有:從盆地邊緣水量中等——貧乏,向盆地中心的水量貧乏——極貧乏過渡。地下水水質較差,礦化度多大于3g/L。

碎屑巖類孔隙裂隙承壓(自流)水在各盆地內均有分布,賦存于以泥質巖層為隔水頂、底板的砂礫巖、砂巖中,并具有多層分布的特征。總體上地下水富水性較差,單井涌水量小于1 000m3/d,多在30~300m3/d之間,但在導水斷裂及其影響區水量較豐富,單井涌水量可達3 000m3/d以上,如西寧盆地。大致以云固川和海子溝為界,西部地下水水質較好,多為礦化度小于g/L的淡水,以東則多為微咸水或咸水,礦化度最高可達148g/L。

2.2 碳酸鹽裂隙巖溶水

此類地下水分布面積達554km2,占山區面積的7%。主要分布于拉脊山中、西段,大坂山東段的中高山區,其中,大坂山東段主要分布在樂都北山——松多——等等嶺、互助南門峽和大通老爺山一帶,南部拉脊山中、西段主要分布在湟源藥水——湟中青石坡——湟中藥水灘一帶,含水層巖性主要為結晶灰巖、白云巖、大理巖等。侵蝕基準面以上地下水多為潛水,單泉流量為0.1~10l/s,地下水水質好,礦化度多小于0.5g/L。浸蝕基準面以下多為承壓(自流)水,水量較為豐富,尤其是在構造發育地帶單井涌水量均在1000m3/d以上,最大可達6 000m3/d。地下水水質好,礦化度小于1g/L左右。

2.3 裂隙水

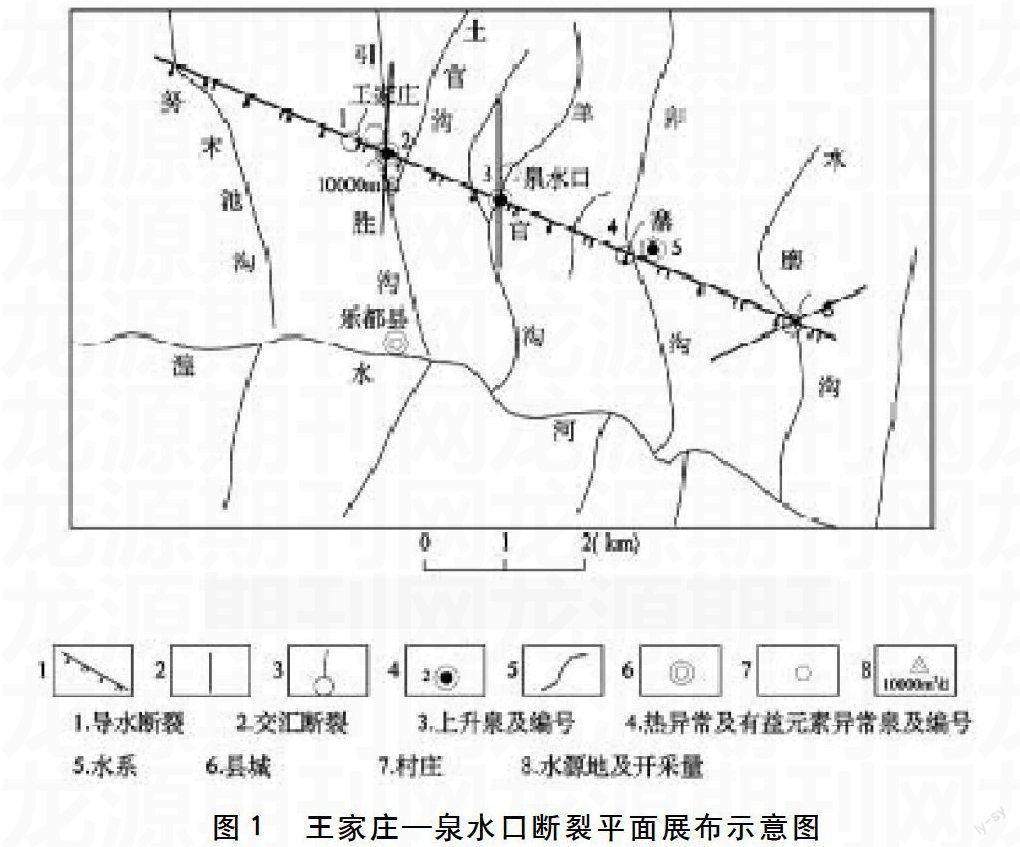

此類地下水主要由前中生界基巖裂隙水構成,分布在大峽、小峽及樂都北山,巖性為變質巖、侵入巖。在寶庫河一帶泉水流量100~500m3/d,個別大于500m3/d,為礦化度小于0.5g/l的HCO3型水。大通樺林鄉7處泉水流量達7 119.36m3/d,為礦化度小于0.2g/l的HCO3-Ca型水。樂都北山、大小峽一帶的變質巖區單泉流量均小于100m3/d,礦化度多在0.3~0.6g/L之間,少數達1~2g/L。大坂山南麓及拉脊山西段水量在40-100m3/d有3處泉水,水量在100~500m3/d有3處,大于500m3/d的2處為礦化度小于0.6g/L的HCO3-Ca與HCO3﹒SO4-Ca﹒Na型水。拉脊山的上莊、元石山勘探證實水位降到1.47m時水量達39.57m3/d,為礦化度小于0.4g/L的HCO3-Mg型水,并存在承壓現象,最高水頭31.88m,涌水量428.8m3/d。樂都北山單泉流量小于10m3/d,海拔高處礦化度小于1g/L,低處則在1~3g/L之間,水質為SO4﹒Cl-Na型水。引勝溝的倉家峽、王家莊一帶有承壓水存在(下圖),涌水量達1 781m3/d,上游礦化度高,下游則小于1g/L,屬HCO3﹒SO4-Ca﹒Mg型水。

3 基巖裂隙水分布規律

(1)在空間分布上,從前面論述中可以看出,研究區內基巖裂隙水在空間上有明顯的分帶特征,海拔3 500m以上的中高山區,以南側拉脊山中高山區為主,依基巖裂隙密集處與風化殼上在大氣降水相對富集的地帶凍結層水多數以下降泉的形式出露,流量相對北側的大坂山東段要大,泉水要多,海拔越高泉水越多,流量相對較大,是中高山區的主要水源之一,但受季節影響較大。在海拔3 200~3 500m的低中山區,在祁連山東段大坂山、老爺山、互助北山、樂都北山一帶,以灰巖為主的含水層中受灰巖巖溶裂隙及構造裂隙影響,加上補給較遠,地下水量多在1 000m3/d以上,并且降深小,是解決東部城鎮居民、工業園區、城鎮的主要首選地,相對而言南側拉脊山低中山區由于受巖性控制,加之補給不暢,泉水流量及鉆孔揭露水量相對較小,多在500m3/d以下,而且礦化度也較高。

(2)在巖性上,研究區內基巖裂隙水嚴格受巖性控制,特別是受結晶灰巖的控制,從大坂山一直到北山由于在中低與中高山區分布著大面積結晶灰巖,不論從單泉、泉群及鉆孔資料看,地下水出露多、流量大、水質好,而拉脊山以東由于灰巖基本沒有出露,不論泉水出露還是水量都相對少而小。此外大、小峽及樂都北部中高山區變質巖分布區水量多在500m3/d以下,在中低山區的低山丘陵區第三系、白堊系、侏羅系、三疊系分布的泥巖、砂巖、砂礫巖區,由于巖性本身含水性較弱,加之補給不足,水量普遍較小,大通北側水量小于500m3/d,局部承壓水除大于1000m的地熱水外,流量也較小,可見巖性對地下水有明顯的控制作用。

(3)在水質差異上,從基巖裂隙水的水文地球化學方面看也表現出不論水平方向還是垂直方向上都具有明顯的分帶性。垂直方向上海拔越高礦化度越低。拉脊山的中高山區泉水受大氣降水補給影響,地下水礦化度多小于1g/L,屬HCO3-Ca及HCO3-Ca﹒Mg型水,海拔2300-3500m的中山區礦化度多在1-1.6g/L,屬HCO3-Ca-Mg及SO4﹒HCO3-Ca﹒Mg型水。海拔2000-2300m的中低山區,礦化度多在1~3g/L,大于3g/L的微咸水主要分布在海拔1800~2000m的盆地邊緣,高礦化度咸水主要分布在西寧盆地中心地帶及深部高中溫地熱水。在南北方向上南側地下水礦化度多高于北山地帶,這主要與巖性有關,灰巖及侵入巖地區礦化度較低,砂巖、砂礫巖、泥巖地區相對較高,當然也與地下水徑流途徑及補給有著直接的關系。

4 結語

水與人口和資源并稱為人類21世紀可持續發展的三大社會問題。其中水是一切生命活動的基礎,尤其是淡水資源是基礎自然資源,是國民經濟發展的戰略性經濟資源。我省雖處三江源頭,但淡水資源嚴重不足,特別是人口、工農業生產活動集中分布的湟水流域,是青海省政治文化經濟的中心,淡水資源的貧乏已嚴重制約著當地國民經濟的可持續發展。人類生存、社會發展需要我們尋找大量的淡水供水水源地,然而,經過水文工作者數十年的努力奮斗,淺表層的淡水資源已基本了解并得到開發利用,尋找新的供水水源是擺在新一代水文工作者面前的重大課題,湟水流域斷裂帶的不斷發現和成功開發,不僅對利用裂隙水建設較大規模的集中供水水源的可能性做了成功嘗試,而且對新的水源尋找做了探索,充分發揮其潛在作用,需要進一步開展調查研究工作。

參考文獻

[1] 盧金凱.基巖裂隙水的野外調查方法[M].北京:地質出版社,2006.

[2] 高超英,陸爾康.探查基巖裂隙水的研究[J].吉林水利,1995,8(3).

[3] 劉喜存.干旱基巖山區找水勘探方法及有關問題探討[J].地質裝備,2004,5(3).

[4] 趙振貴.應用水文地質、物探綜合方法尋找構造裂隙水[J].物探與化探,1993,17(3).

[5] 肖楠森.新構造裂隙水[J].水文地質工程地質,1981,4(1).

[6] 1∶20萬區域水文地質普查報告(西寧、樂都幅)[R],青海省第二水文地質隊,1984.

[7]嚴維德,張豐雄,王仲復.青海樂都縣城鎮供水王家莊水源地勘探報告[M].青海:青海省水文地質工程地質環境地質調查院,2006.

[8] 青海省東部湟水流域地下水資源調查評價報告[M].青海:青海省水文地質工程地質環境地質調查院,2006.

[9] 2012年,省情手冊.