貴州省種植業(yè)生產(chǎn)結構調整與比較優(yōu)勢匹配檢驗

田文勇,周 剛,趙圣文,張會幈*

(1.四川農(nóng)業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院,四川 成都61130;2.銅仁學院 科研處,貴州 銅仁554300)

貴州作為一個山區(qū)為主的農(nóng)業(yè)省份,種植業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構中具有重要地位,政府歷來較為重視種植業(yè)生產(chǎn)結構調整,1998年以來不斷加大種植業(yè)生產(chǎn)結構調整力度,明確調整目標并將其列為年度重點工作,出臺了一系列政策和措施推動種植業(yè)生產(chǎn)結構調整,使得種植業(yè)得到了較快發(fā)展,產(chǎn)值逐年增長、規(guī)模趨于穩(wěn)定、單產(chǎn)逐年提高、內部結構趨于合理。目前,對貴州省主要農(nóng)作物生產(chǎn)比較優(yōu)勢、生產(chǎn)結構調整與比較優(yōu)勢是否匹配,進而對未來生產(chǎn)結構調整進行探討的研究還較少,而在貴州大力實施后發(fā)趕超、三化同步、調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構等發(fā)展戰(zhàn)略背景下,研究種植業(yè)比較優(yōu)勢及其生產(chǎn)結構調整問題,對于促進貴州農(nóng)業(yè)的整體發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。鑒于此,筆者在借鑒已有相關研究[1-17]的基礎上,基于1996—2012年貴州省10種主要農(nóng)作物播種面積與單產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù),運用比較優(yōu)勢指數(shù)法對主要農(nóng)作物生產(chǎn)的比較優(yōu)勢進行測算,并對主要農(nóng)作物生產(chǎn)結構調整與其比較優(yōu)勢的匹配情況進行檢驗,據(jù)此提出相關建議,以期為貴州省有效提高種植業(yè)比較優(yōu)勢與科學調整種植業(yè)生產(chǎn)結構提供政策參考。

1 資料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

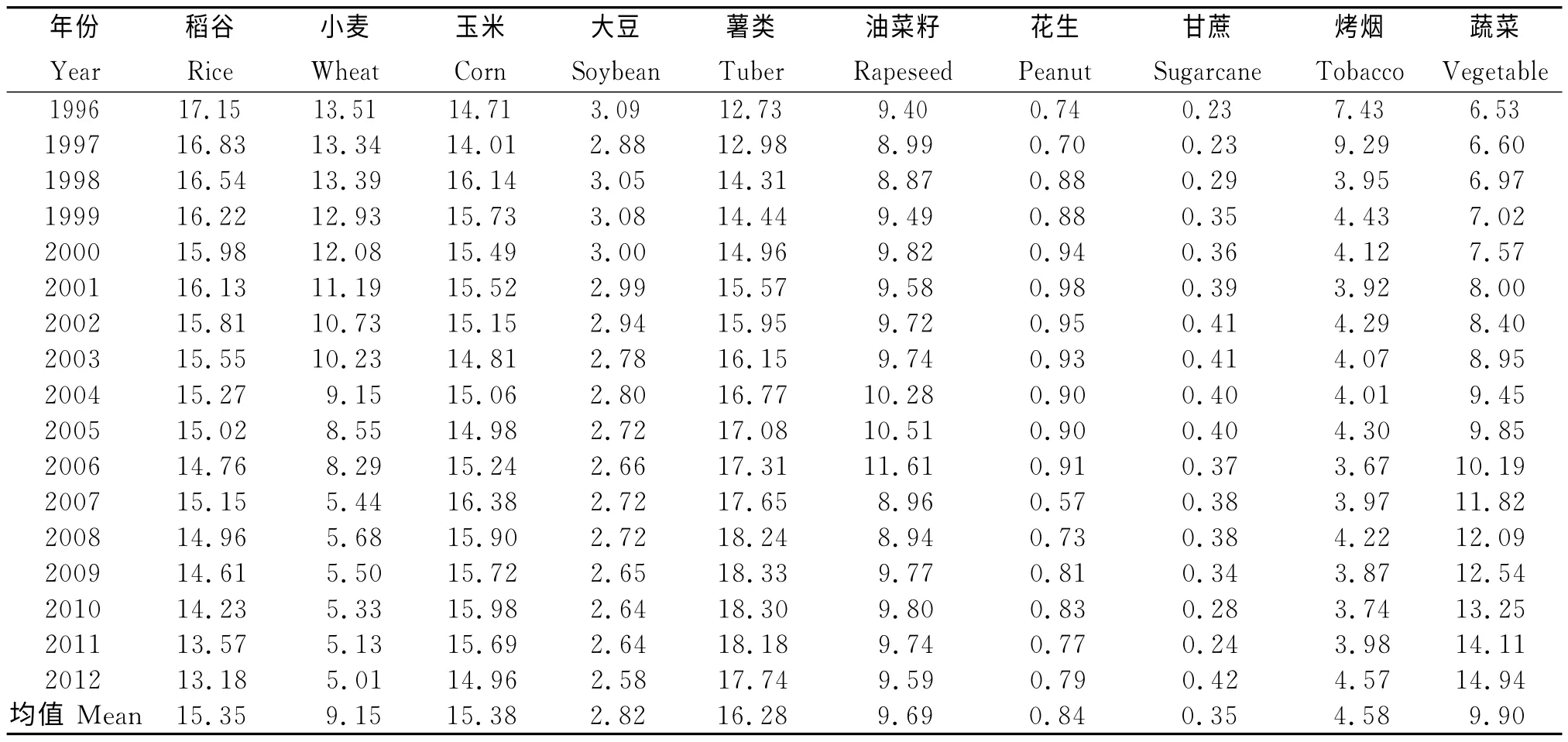

數(shù)據(jù)來源于《貴州省統(tǒng)計年鑒》(1997—2013)和《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》(1997—2013),涉及稻谷、小麥、玉米、大豆、薯類、油菜籽、花生、甘蔗、烤煙及蔬菜共10種貴州省主要農(nóng)作物。

1.2 比較優(yōu)勢指數(shù)

借鑒于愛芝[18]、彭可茂[19]等的 研究,采用 比較優(yōu)勢指數(shù)法,分別測算1996—2012年貴州省10種主要農(nóng)作物生產(chǎn)的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)(scale comprehensive advantage index,SCA)、效率比較優(yōu)勢指 數(shù) (efficiency comprehensive advantage index,ECA)及綜合比較優(yōu)勢指數(shù)(revealed comprehensive comparative advantage index,RCA)。各指數(shù)計算公式如下:

1)規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù):

式中,SCAij表示i地區(qū)j農(nóng)作物的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù),SAij表示i地區(qū)j農(nóng)作物播種面積,SAi表示i地區(qū)所有農(nóng)作物播種面積,SAj表示全國j農(nóng)作物播種面積,SA表示全國所有農(nóng)作物播種面積。SCAij>1,表明與全國平均水平相比,i地區(qū)j農(nóng)作物的生產(chǎn)規(guī)模具有優(yōu)勢;SCAj<1,則反之。

2)效率比較優(yōu)勢指數(shù):

式中,ECAij表示i地區(qū)j農(nóng)作物的效率比較優(yōu)勢指數(shù),EAij表示i地區(qū)j農(nóng)作物單產(chǎn),EAi表示i地區(qū)所有農(nóng)作物平均單產(chǎn),EAj表示全國j農(nóng)作物平均單產(chǎn),EA表示全國所有農(nóng)作物平均單產(chǎn)。ECAij>1,表明與全國平均水平相比,i地區(qū)j農(nóng)作物的生產(chǎn)效率具有優(yōu)勢;ECAij<1,則反之。

3)綜合比較優(yōu)勢指數(shù):

式中,RCAij表示i地區(qū)j農(nóng)作物生產(chǎn)的綜合比較優(yōu)勢指數(shù)。RCAij>1,表明與全國平均水平相比,i地區(qū)j農(nóng)作物生產(chǎn)具有綜合比較優(yōu)勢;RCAij<1,則反之。

1.3 生產(chǎn)結構調整與比較優(yōu)勢的匹配檢驗

分別以SPt和SPt-1表示第t年和第t-1年某種農(nóng)作物播種面積占貴州省農(nóng)作物總播種面積的比重,以PSt表示該種農(nóng)作物第t年的生產(chǎn)結構變化值,則有:

以RCAt-1表示第t-1年某種作物的綜合比較優(yōu)勢指數(shù),若RCAt-1>1,理論上第t年應提高該種作物播種面積比重,即理論調整方向為正,反之則相反;同時,若該種作物的PSt>0,則第t年該種作物的播種面積比重較上年增加,即實際調整方向為正,反之則相反。若該種作物的實際播種面積比重調整方向與理論調整方向一致,即RCAt-1>1且PSt>0,或RCAt-1<1且PSt<0,則表示該種作物的生產(chǎn)結構調整遵循比較優(yōu)勢原則,反之則相反。

2 結果與分析

2.1 主要農(nóng)作物的比較優(yōu)勢

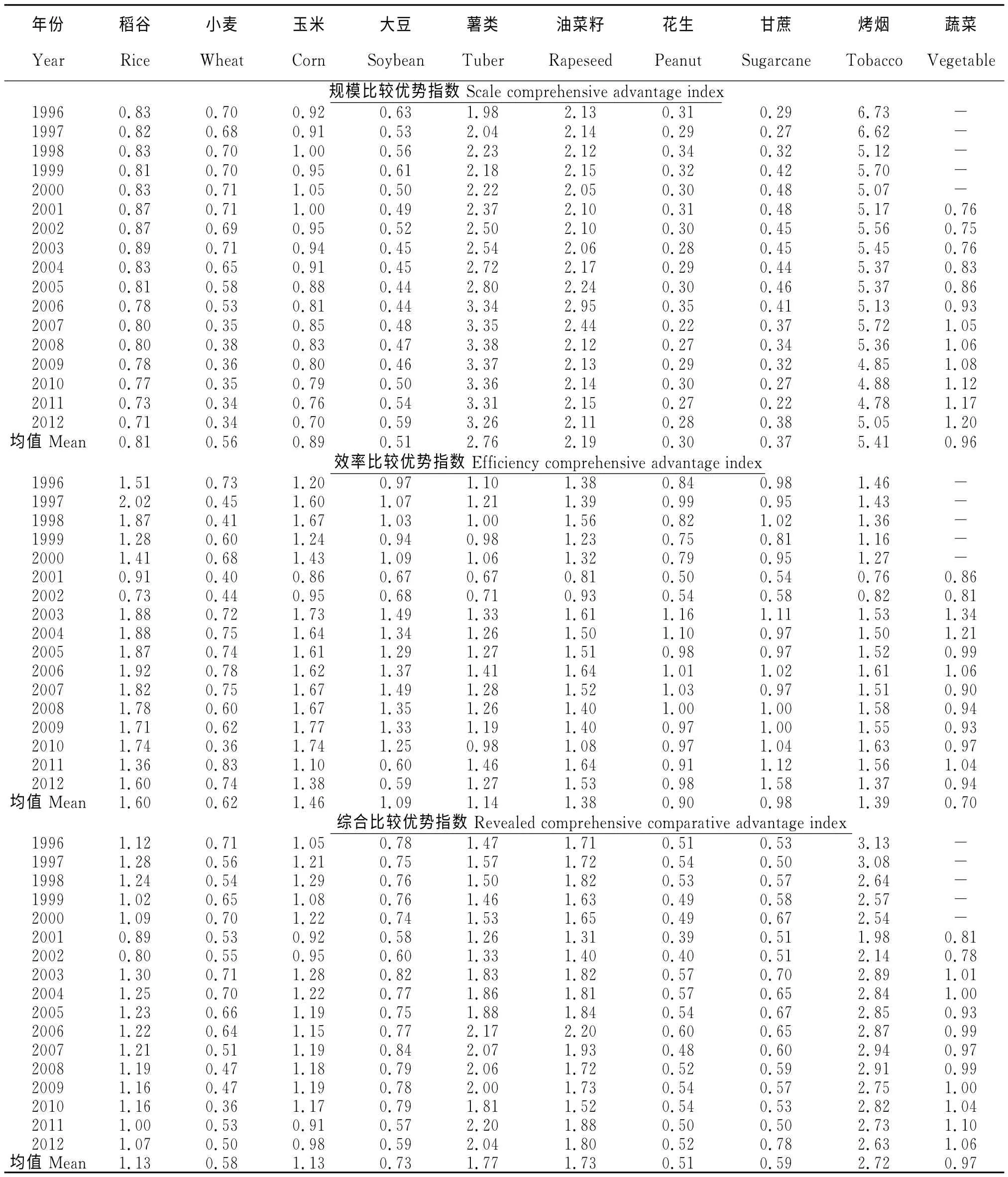

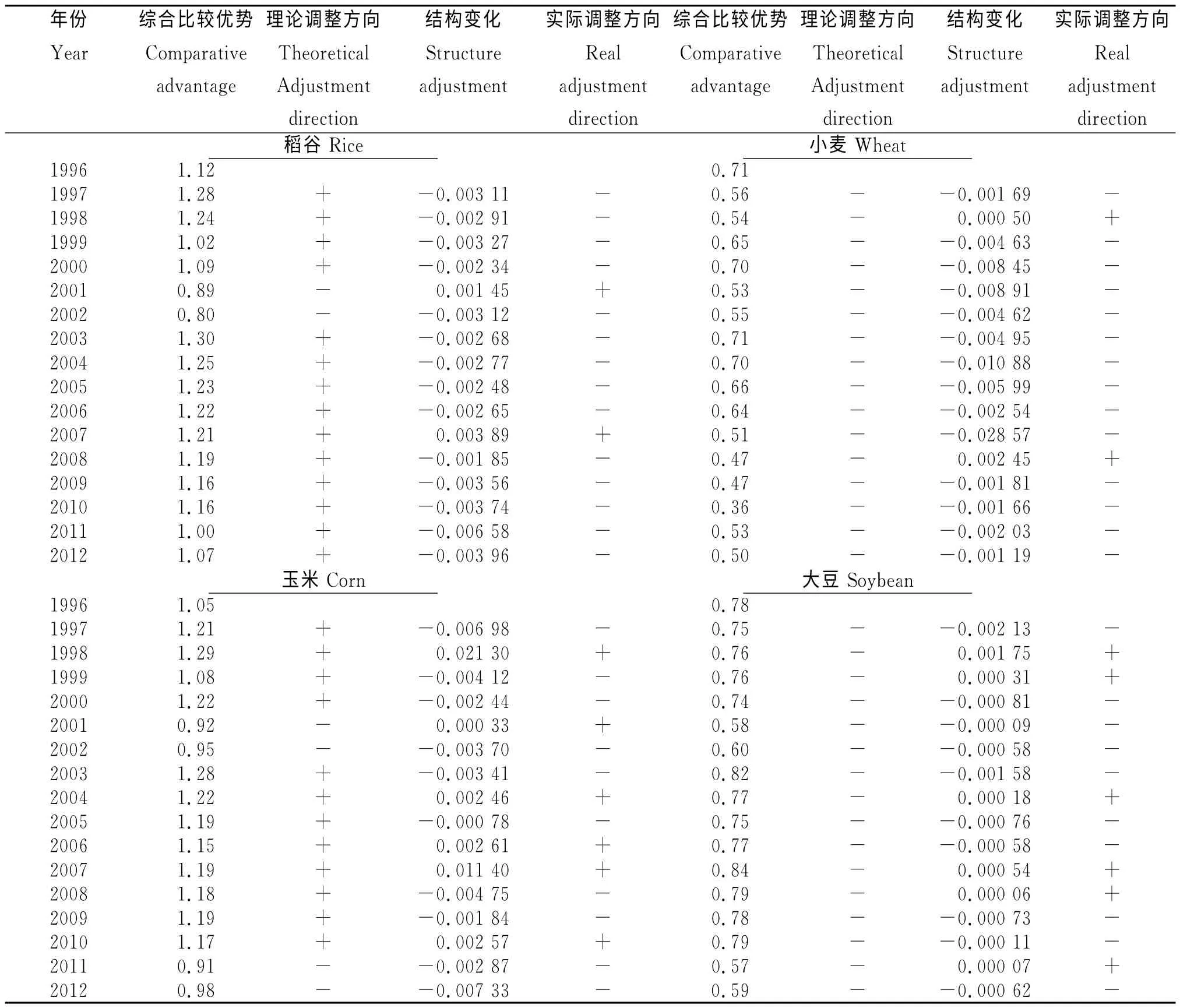

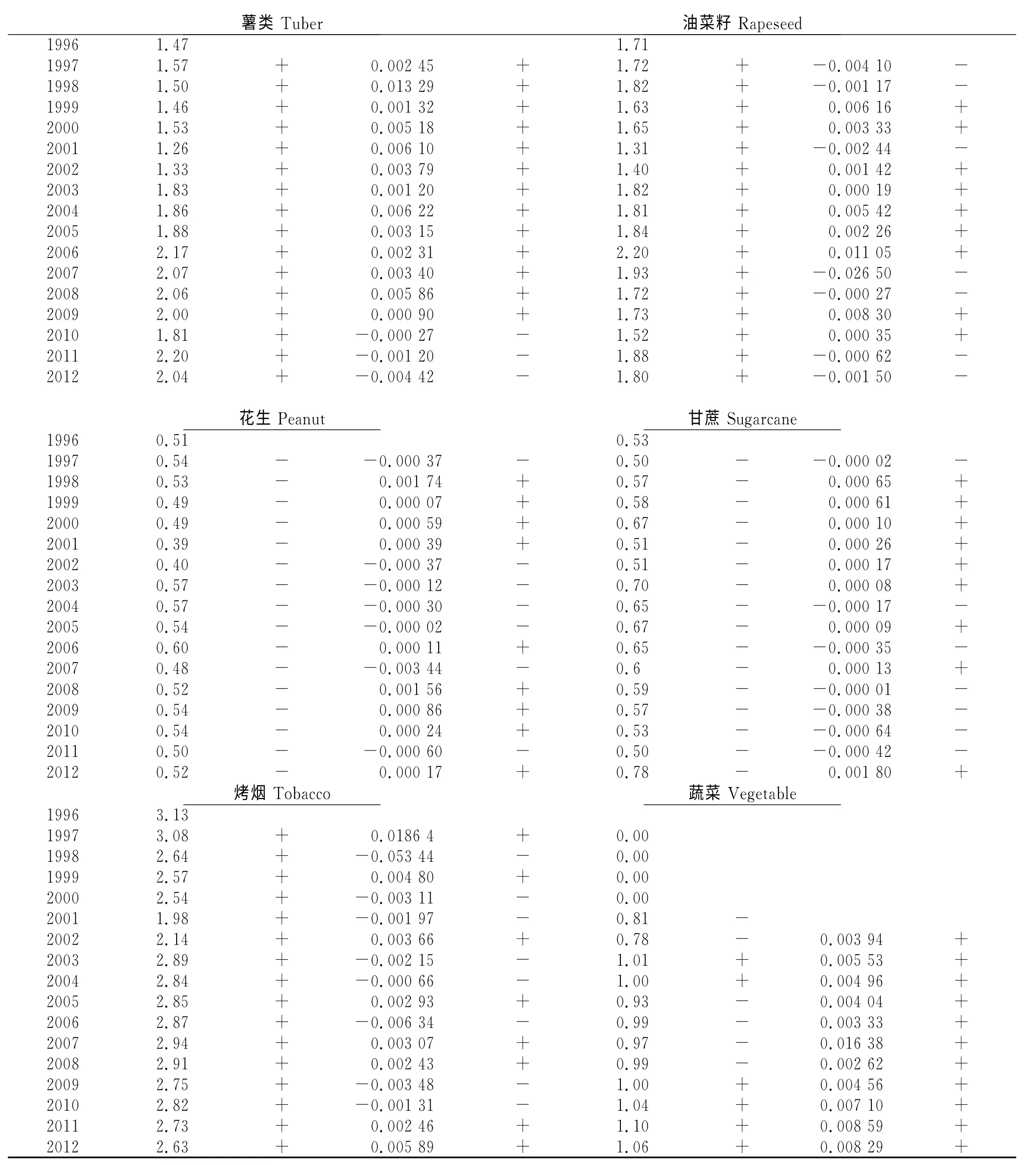

分別采用(1)(2)(3)式計算1996—2012年貴州省10種主要農(nóng)作物生產(chǎn)的比較優(yōu)勢指數(shù),從表1得出:

1)規(guī)模比較優(yōu)勢。貴州省烤煙、薯類、油菜籽的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)均值大于2,與全國平均水平相比具有規(guī)模優(yōu)勢,其中烤煙的規(guī)模比較優(yōu)勢最為明顯,各年的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)均大于4,并呈先減后增趨勢;其次分別是薯類和油菜籽,其中薯類的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)呈上升趨勢,2012年較1996年增長1.28,而油菜籽的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)較穩(wěn)定,在2.05~2.95波動。稻谷、小麥、玉米、大豆、花生、甘蔗、蔬菜的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)均值小于1,與全國平均水平相比具有規(guī)模劣勢,其中稻谷、小麥、玉米、大豆的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)呈下降趨勢,花生的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)變化不大,在0.22~0.35波動,甘蔗的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)變化較大,呈先增后減趨勢,而蔬菜的規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)呈上升趨勢,自2007起具有規(guī)模比較優(yōu)勢。

2)效率比較優(yōu)勢指數(shù)。貴州省稻谷、玉米、大豆、薯類、油菜籽、烤煙的效率比較優(yōu)勢指數(shù)均值大于1,與全國平均水平相比具有效率優(yōu)勢,其中稻谷的效率比較優(yōu)勢最為明顯。6種作物的效率比較優(yōu)勢指數(shù)變化趨勢基本一致,即1996—2003年和2010—2012年指數(shù)波動較大,2003—2010年指數(shù)變化趨于穩(wěn)定。小麥、花生、甘蔗、蔬菜的效率比較優(yōu)勢指數(shù)均值小于1,與全國平均水平相比具有效率劣勢,其中甘蔗和蔬菜的效率比較優(yōu)勢指數(shù)呈上升趨勢,而小麥的效率比較優(yōu)勢指數(shù)較穩(wěn)定,在0.36~0.83波動,而花生在2003年前后兩階段的效率比較優(yōu)勢指數(shù)都呈下降趨勢。

3)綜合比較優(yōu)勢。貴州省稻谷、玉米、薯類、油菜籽、烤煙的綜合比較優(yōu)勢指數(shù)均大于1,與全國平均水平相比具有綜合比較優(yōu)勢,其中烤煙的綜合比較優(yōu)勢指數(shù)均值大于2,綜合比較優(yōu)勢最為明顯。小麥、大豆、花生、甘蔗、蔬菜的綜合比較優(yōu)勢指數(shù)均小于1,與全國平均水平相比具有綜合比較劣勢,其中小麥和花生的綜合比較劣勢源于規(guī)模和效率劣勢,大豆和甘蔗的綜合比較劣勢源于規(guī)模劣勢,而蔬菜的綜合比較劣勢主要源于效率劣勢。

表1 1996—2012年貴州省主要農(nóng)作物的比較優(yōu)勢指數(shù)Table 1 Advantage index of the main crops of Guizhou during 1996—2012

2.2 種植業(yè)生產(chǎn)結構調整與農(nóng)作物比較優(yōu)勢的匹配

基于貴州省1996—2012年主要農(nóng)作物播種面積比重數(shù)據(jù)(表2),采用(4)式對這期間各主要農(nóng)作物的生產(chǎn)結構變化進行測算,并與農(nóng)作物生產(chǎn)的綜合比較優(yōu)勢指數(shù)進行對比。從表3看出,2002年貴州省種植業(yè)生產(chǎn)結構調整相對較為符合比較優(yōu)勢原則,只有蔬菜和甘蔗的生產(chǎn)結構調整背離了比較優(yōu)勢原則。1997和2004年各有3種農(nóng)作物的生產(chǎn)結構調整背離了比較優(yōu)勢原則,1997年分別為稻谷、玉米和油菜籽,2004年分別為稻谷、大豆和烤煙。1998年和2008年兩者的匹配程度最差,各有7 種農(nóng)作物的生產(chǎn)結構調整背離了比較優(yōu)勢原則,1998分別為稻谷、小麥、大豆、油菜籽、花生、甘蔗和烤煙,2008年分別為稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜籽、花生和蔬菜。

表2 1996—2012年貴州省主要農(nóng)作物播種面積比重Table 2 Proportion of the main crops planting area of Guizhou during 1996—2012 %

表3 1996—2012貴州省主要農(nóng)作物生產(chǎn)結構調整與綜合比較優(yōu)勢Table 3 Production structure adjustmentand comprehensive comparative advantage of the main crops of Guizhou during 1996—2012

續(xù)表3

3 結論與建議

3.1 結論

1996—2012年期間貴州省10 種主要農(nóng)作物中,具有規(guī)模比較優(yōu)勢的作物依次是烤煙、薯類和油菜籽;具有效率比較優(yōu)勢的作物依次是稻谷、玉米、烤煙、油菜籽、薯類和大豆;具有綜合比較優(yōu)勢的作物依次是烤煙、薯類、油菜籽、稻谷和玉米。同時,貴州省種植業(yè)生產(chǎn)結構調整與農(nóng)作物比較優(yōu)勢的匹配程度在2002年為最好,而兩者在1998年和2008年的匹配程度最差。

3.2 建議

1)壓縮小麥、花生、甘蔗的種植面積。與全國平均水平相比,小麥、花生和甘蔗的生產(chǎn)效率已處于劣勢,尤其是小麥的效率劣勢非常明顯,而3種作物的規(guī)模也都處于劣勢地位。近10多年來,貴州省小麥種植面積一直呈下降趨勢,而花生和甘蔗的種植面積總體變化不大,但與全國平均水平相比并沒有綜合比較優(yōu)勢,因此應加快壓縮這3種作物的種植面積。

2)提高蔬菜生產(chǎn)效率比較優(yōu)勢。除個別年份外,與全國平均水平相比,貴州省蔬菜的生產(chǎn)效率已處于劣勢,而生產(chǎn)規(guī)模逐年趨于優(yōu)勢地位。近10多年來全省蔬菜種植面積一直呈擴大趨勢,因此應加快蔬菜生產(chǎn)效率提高以獲得綜合比較優(yōu)勢。

3)控制薯類種植面積增長速度。與全國平均水平相比,貴州省薯類生產(chǎn)的規(guī)模比較優(yōu)勢、效率比較優(yōu)勢和綜合比較優(yōu)勢都比較突出,但近年來薯類種植面積增長過快,產(chǎn)量雖有所提高,但產(chǎn)量增速低于種植面積增速,導致薯類在個別年份的生產(chǎn)效率處于劣勢,進而影響其綜合比較優(yōu)勢,因此應控制薯類種植面積增長速度以保持其綜合比較優(yōu)勢。

4)穩(wěn)固烤煙和油菜籽的種植面積。近十幾年來,貴州省的烤煙和油菜籽種植面積整體變化較小,與全國平均水平相比,烤煙和油菜籽生產(chǎn)的規(guī)模比較優(yōu)勢、效率比較優(yōu)勢和綜合比較優(yōu)勢都比較明顯,應穩(wěn)固兩種作物的種植面積,并通過提高生產(chǎn)效率保持綜合比較優(yōu)勢。

5)擴大稻谷、玉米和大豆種植面積。與全國平均水平相比,貴州省稻谷、玉米和大豆的生產(chǎn)效率比較優(yōu)勢較為明顯,但不具有規(guī)模比較優(yōu)勢。近十幾年來,貴州省稻谷和大豆的種植面積整體呈緩慢下降趨勢,玉米種植面積雖然整體呈增長趨勢,但增速較為緩慢,因此應以擴大稻谷、玉米和大豆種植面積提高其規(guī)模比較優(yōu)勢,進而獲得綜合比較優(yōu)勢。

[1]唐華俊,羅其友.基于比較優(yōu)勢的種植業(yè)區(qū)域結構調整[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2001(5):34-36.

[2]鐘甫寧,徐志剛,傅龍波.中國糧食生產(chǎn)的地區(qū)比較優(yōu)勢及其對結構調整政策的涵義[J].南京農(nóng)業(yè)大學學報:社會科學版,2001(1):39-45.

[3]徐 翔,王華書,王旺國.農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整中比較優(yōu)勢與劣勢的思考——以南京市為例[J].南京農(nóng)業(yè)大學學報,2001(4):94-96.

[4]李傳健.解析我國農(nóng)業(yè)結構調整中的比較優(yōu)勢[J].齊魯學刊,2002(5):142-143.

[5]白 宏.比較優(yōu)勢與中國農(nóng)業(yè)結構調整[J].經(jīng)濟問題,2002(9):46-48.

[6]羅良國,李寧輝.結構調整與區(qū)域比較優(yōu)勢對我國糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)增長的影響[J].中國農(nóng)業(yè)大學學報:社會科學版,2005(2):21-25.

[7]胡艷君,喬 娟.比較優(yōu)勢與山西省種植業(yè)結構調整[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2004(3):21-24.

[8]李樹德,李 瑾.天津市農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢分析及結構調整研究[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2006(1):13-16.

[9]鄧 蘋.比較優(yōu)勢與江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整[J].江西農(nóng)業(yè)大學學報:社會科學版,2006(1):74-75.

[10]王 洋,齊曉寧.基于比較優(yōu)勢的吉林省種植業(yè)結構調整[J].農(nóng)業(yè)系統(tǒng) 科學與綜 合 研 究,2007(4):416-419.

[11]朱文蔚.基于生產(chǎn)角度對湖南省主要農(nóng)產(chǎn)品國內比較優(yōu)勢的 分 析 [J].貴 州 農(nóng) 業(yè) 科 學,2009,37(6):211-212.

[12]范安瑞.基于比較優(yōu)勢的廣東省種植業(yè)結構調整[J].廣東農(nóng)業(yè)科學,2009(8):296-298.

[13]李 鳳.陜西省主要糧食作物比較優(yōu)勢分析[J].江西農(nóng)業(yè)學報,2012(2):184-185.

[14]楊來淑,高 明,葛 霖,等.重慶市主要農(nóng)作物的比較優(yōu)勢分析[J].貴州農(nóng)業(yè)科學,2014,42(1):73-74.

[15]鐘甫寧,邢 鸝.我國種植業(yè)生產(chǎn)結構調整與比較優(yōu)勢變動的實證分析[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2003(4):260-263.

[16]張 哲,張 蕾.西北地區(qū)種植業(yè)結構調整中的“背離現(xiàn)象”——區(qū)域專業(yè)化與比較優(yōu)勢協(xié)調性實證分析[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟,2003(9):25-30.

[17]王學真,韓婷婷,高 峰.種植業(yè)結構調整匹配比較優(yōu)勢的實證分析[J].東岳論叢,2009(5):22-24.

[18]于愛芝,裴少鋒,李崇光.中國糧食生產(chǎn)的地區(qū)比較優(yōu)勢[J].農(nóng)業(yè)技術經(jīng)濟,2001(6):5-6.

[19]彭可茂,席利卿,彭開麗.近20年中國油料生產(chǎn)比較優(yōu)勢的測算與啟示[J].貴州農(nóng)業(yè)科學,2012,40(2):160-161.