微探究在生物課堂教學中的實踐

徐宏余

高中生物新課程標準提出了“倡導探究性學習”的理念,并要求學生在新課程的學習中應以探究性學習作為主要的學習方式之一。探究性學習是一種積極的學習過程,主要指的是學生在課堂上自主探索問題的學習方式。這種學習方式是對傳統的教學方式的一種徹底的改革,學生將從教師講什么就聽什么,教師讓做什么就做什么的被動的學習者,變為主動參與的學習者。但是在某些課堂上,也發現有教師為了趕時髦,為了形式而盲目地去開展探究性活動,使得課堂教學秩序凌亂,效率也不高。在這種情況下,教師不一定整堂課都開展探究活動,可以針對某個微課題來進行探究,即“微探究”。

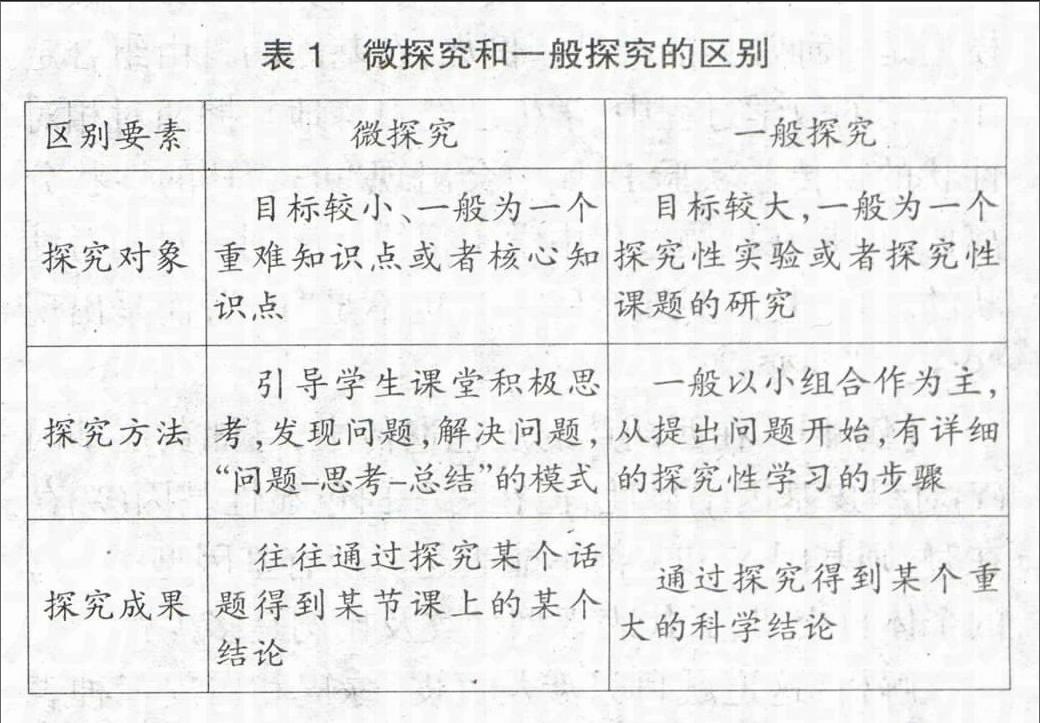

1 微探究與一般探究的比較

在生物課堂上,探究性學習是無處不在的,關鍵是教師給學生提供一種思考的機會,引導學生選擇適當的一個角度,從而獲得一種探究的體驗。這種在課堂中隨時體現出來的探究活動叫微探究。微探究和一般探究性學習都是要開展探究活動,但是兩種在探究對象、探究方法和探究成果上是有一定差異的(表1)。

2 實施課堂教學微探究的方法

2.1 創設情境,激發學生探究的興趣

如何創設一個情境,激發學生思考的熱情,是教師備課時要充分考慮的。例如:在學習“肺炎雙球菌的轉化實驗得到‘DNA是遺傳物質”的教學過程中,教師可以引導學生研究格里菲斯的四組實驗。第一組:注射R型活細菌到小鼠體內,結果小鼠死亡;第二組:注射S型活細菌到小鼠體內,結果小鼠死亡;第三組:注射加熱殺死的S型細菌到小鼠體內,結果小鼠不死亡;第四組:將R型活細菌與加熱殺死的S型細菌混合后注射到小鼠體內,結果小鼠死亡,并且從小鼠體內分離出S型活細菌。其實這四組實驗中的前三組都比較容易理解,關鍵就是要引導學生探究第四組實驗,教師只要創設“小鼠死亡的原因是什么?小鼠體內的S型活細菌怎么產生的?是R型活菌繁殖后代發生了變異還是死亡的S型細菌復活了?”這三個情境讓學生進行微探究,學生很自然就會得到是R型細菌繁殖的后代出現了變異的結論。那為什么R型細菌會發生變異,轉化為S型活細菌?學生會想到了在加熱殺死的S型細菌中存在著某種能夠使R型細菌發生轉化的轉化因子。這個轉化因子是什么?教師可以創設“加熱殺死的S型細菌中有哪些成分?這些成分都可以使R型細菌轉化嗎?我們能否利用分組對照實驗來確定轉化因子?”等三個問題情境來激發學生的第二次微探究活動,從而引出艾弗里的體外轉化的實驗,進而得出“DNA是遺傳物質”的結論。這樣的微探究活動,一方面可以調動學生學習的積極性,激發探究的熱情;另一方面又可以提高課堂的效率,提高學生的科學素養。

2.2 結合數學模型,引導學生開展探究性學習

生物學課堂上有許多關于模型的教學,其中數學模型是一種常見的模型。例如:在基因的自由組合定律應用的教學過程中,學生已經熟練地掌握兩對相對性狀的遺傳學實驗F2代中會出現“9∶3∶3∶1”的性狀分離比。但是在做題過程中學生很快就碰到一對相對性狀的題目,其比例既不是“3∶1”也不是“1∶1”,而是出現“9∶3∶3∶1”的變式。

【例1】 在西葫蘆的皮色遺傳中,已知黃皮基因(Y)對綠皮基因(y)顯性,但在另一白色顯性基因(W)存在時,則基因Y和y都不能表達。現有基因型WwYy的個體自交,其后代表現型種類及比例是多少?

解析:這道題目只涉及黃皮、綠皮和白皮三種表現性,這時候教師可以引導學生進行微探究,探究這三種表現性的基因型。學生不難得出W_ _ _的表現為白色,wwY_的表現為黃色,wwyy表現為綠色。根據WwYy的個體自交的比例為W_Y_∶W_yy∶wwY_∶wwyy=9∶3∶3∶1的結論,學生自然可以得出本題的答案應該是3種,比例12∶3∶1。這時候教師可以改編這道例題來開展“9∶3∶3∶1”變式的探究。

【例2】 在西葫蘆的皮色遺傳中,已知黃皮基因(Y)對綠皮基因(y)顯性,但是會受另外一個顯性基因(W)的影響,當基因Y和W都存在時表現為黃色,其他表現為綠色。現有基因型WwYy的個體自交,其后代表現型種類及比例是多少?

【例3】 在西葫蘆的皮色遺傳中,已知黃皮基因(Y)對綠皮基因(y)顯性,但是會受另外一個顯性基因(W)的影響,當基因Y或W存在時表現為黃色,其他表現為綠色。現有基因型WwYy的個體自交,其后代表現型種類及比例是多少?

學生通過計算,得出以上兩道例題的答案為“9∶7”和“15∶1”,而且都運用了基因的自由組合定律的原理。這時候教師便可以提出探究的課題,“這些比例的共同點有哪些,還有哪些比例也可以用自由組合定律去解題?”學生不難得到結論:這些比例的數字之后都是16,還可能存在“9∶3∶4”、“9∶6∶1”、“9∶4∶3”等比例也符合以上條件,稱之為“9∶3∶3∶1”的變式。其實這樣的一個核心問題的講解不需要學生漫無目的的探究,關鍵是教師要抓住核心問題,層層剖析,并提出值得微探究的課題,逐步引導學生思考,便可以起到事半功倍的效果。

2.3 充分利用探究性實驗,大膽開展微探究教學

探究性實驗的開展就是按照“提出問題—作出假設—設計實驗—分析結果—得出結論—表達交流”的程序讓學生大膽地進行實驗的設計、探究并得出結論的過程,但是教材上有些實驗的教學難度十分大,對于基礎稍弱的學生來講,可能會舉手無措。這時候學生們便可以在教師的引導下,把這樣一個大的探究性課題分解為多個微探究課題來組織教學。例如在人教版必修一教材“探究溫度影響酶的活性”的實驗教學中,這個實驗過程較為繁瑣,從選材到控制變量再到結果分析都是難點。教師可以設置以下幾個微課題來組織學生進行微探究:① 溫度是自變量,那選材是選淀粉和淀粉酶還是H2O2和H2O2酶?學生答:高溫會促進H2O2的分解,所以選擇淀粉酶。② 如何控制自變量,加淀粉、淀粉酶和控制溫度變量的順序是怎樣的?學生答:加了淀粉后應該先控制好各組的溫度,然后再加入淀粉酶,如果先加入淀粉酶,再去控制自變量,由于酶具有高效性,很快反應就結束了。③ 根據反應底物是否消失,可以用什么物質鑒定?根據生成物有還原糖可以用什么物質鑒定?結合本實驗,是否兩種鑒定方法都可以?學生答:底物是淀粉,如果淀粉存在,用碘液鑒定顯藍色,如果淀粉全部水解,則用碘液鑒定不顯藍色;生成物有還原糖,如果淀粉被水解了,有還原糖生成,用斐林試劑水浴加熱后會有磚紅色沉淀生成,如果沒有磚紅色沉淀產生,則沒有還原糖生成,即淀粉酶沒有活性。但是由于自變量是溫度,本實驗的鑒定不宜再進行水浴加熱,所以實驗的結果鑒定選擇碘液。有了這三個微探究課題的鋪墊,學生再來進行實驗過程的設計就簡單易行多了。

本次微探究活動目的明確,針對性強,通過教師課題的引入,到組織學生開展課堂探究活動,整個課堂上學生學習的興趣和思考的熱情都很高,學生在掌握知識和方法技能上都得到了很大的提升。

3 實施課堂教學微探究的價值

在生物課堂自主探究學習的過程中,很多探究課題比較大,學生看到后可能會產生某種畏懼感,但是通過教師的講授、剖析,再來組織微課題的探究活動,就使得課題更加簡潔,課堂更加得輕松,學生的參與度更廣,真正實現學生的主動學習。當然微探究也不能解決全部探究性學習的問題,步驟規范完整的一般性探究活動在很多實驗教學中還是很必要,微探究作為一般性探究活動的一種補充,使得教學手段更加的多樣化。課堂微探究活動讓學生學會思考、歸納、演繹推理,使學生學習的積極性、創造性得到充分的展示,全面提升學生的科學素養和實踐能力。endprint