京師大學堂進士館畢業學員考述

李 碩, 陳 鵬

(北京大學 政府管理學院, 北京 100871)

京師大學堂進士館畢業學員考述

李 碩, 陳 鵬

(北京大學 政府管理學院, 北京 100871)

為了格致實學、陶鑄人才,清末最后兩科進士被要求進入京師大學堂肄業,于入職之前接受西學教育,大學堂因此專設進士館。1906年8月,科舉已停,不再開進士,館內學員不繼,難以久存,因此變通進士館辦法,將甲辰科進士學員資送日本游學,癸卯科進士仍留館中直至畢業。1907年初,進士館迎來第一批,也是唯一一批館內畢業學生,共計內班77人,外班28人。以內班畢業學員為研究對象,分析其在變革時代的職業與人生選擇,勾勒其作為“過渡社會群體”的特定影像,可以從一個側面反映出變革時代中國所經歷的沖突與熔融。

西學;科舉;京師大學堂;進士館;

作為一種集文化、教育、政治等多重功能于一體的基本制度,科舉是傳統中國社會體系中重要的聯結與中介機制。它能夠使社會不同階層之間保持一定的動態循環和相互流動,上及政教,下系耕讀。科舉制賦予知識分子的重要出身——進士,不僅意味著讀書人的最高功名,也預示著通過考試授官,完成了從“士人”到“仕人”的轉換。三甲進士作為官吏的基本來源、朝廷可資利用的核心人才,歷來備受重視。清末新政伊始,施行廢八股、改試策論的科舉考試新章,與此同時,興辦西學學堂、獎勵出洋游學,致使科舉制度不斷遭受沖擊,最終由改到廢。政治制度的短期改革并不意味著政治倫理的瞬時轉變,在科舉廢除之前,清廷對最后兩科進士依然格外重視,在“振興實學,陶育通才”[1](P.157)的要求下,于京師大學堂專設進士館,要求新進士為官之前接受系統西學教育。關于進士館,既往之研究,已闡述了其沿革大略,考察了館中授課教習群體的經歷與際遇。[2-3]但是對進士館學員的境況卻少有論述,而他們作為進士館的主體,在清末風雨如磐的變革年代,不斷經歷著新舊交替、上下浮沉,在個體生存與國家正義的天平上艱難度量、左右權衡。時代在他們身上投下了沉沉的陰影,而他們的個體選擇與人格群像也微縮地反映了那個時代。本文擬以進士館的畢業學員為核心作一簡單探討。

一、應世與應時——進士館學員的培養與畢業

京師大學堂是戊戌政變后的唯一遺留成果,從創辦之初就本著“博采西學之切于時務者,實力講求,……以成通經濟變之才,……共濟時艱”[4](P.43)之目的,效法日本的速成教育。為了培養已仕人才,光緒二十四年(1898)始,大學堂就專為五品以下八品以上[5](P.53)官員設立仕學館,從“冀收實效”[6](P.47)的角度考慮對其進行西學教育。進士館承基于仕學館“以教成初登仕版者皆有實用為宗旨”[7],培養新科進士,可以說是應世應時之舉。

其世,列強借制器以掠國,借通商以辟地,中國不得已被卷入世界近代化的浪潮,在送窮退虜的壓力下,在求強求富的困境前,中學式微,只得學西學以應對世界變化,求圖生存空間。其時,大局益危,維新之說再起,雖然八股試帖已廢,試策論經義新立,但世人對科舉詬病流弊之非議依然日甚一日,認為科舉不過是“侈口而談經濟,挾策以干功名”[8](PP.523-526)。因此清廷認為,通過科舉獲取功名之人,應當在進入官場之前,獲得一些實用的科學與法政知識。“試策論,固異帖括空疏,唯以言取人,僅能得其大凡,莫由察其精詣。進士入官之始,尤應加意陶成,用資器使,著自明年會試為始,凡一甲之授職修纂編修,二、三甲之改庶吉士用部署中書者,皆令入京師大學堂分門肄業。”[9](P.153)正是應時與應世大勢所趨,進士館以尋求實效,培養已仕官員為要務,經歷了短暫的興辦歷程。

光緒二十九年正月(1903年2月),京師大學堂在西城李閣老胡同添設進士館,光緒三十年四月(1904年5月)開學,同時速成科之仕學館也歸并入進士館,館內各學員及聽講員也都悉數移送。[10](PP.16-22)其實,雖然名義上“移送”,但聽課時依然自成一館。進士館學員主要為新科進士,也就是癸卯科進士。*開學后主要是1903年癸卯科進士,但也有其他科進士。第二年又招錄1904年甲辰科進士。入學時曾有這樣的規定:進士“年齡在三十五歲以上者,自揣精力不能入館學習者,準其呈明改以知縣分發各省補用,到本省仕學、課吏等館學習”。[7]也就是說,進士館學員的年齡一般在35歲以下。入館后學員被分作兩班,內班為翰林中書,住館肄業;外班為部曹,到館聽講。既然學堂所學以未來職業所需為指向,那么進士館的課程內容也就圍繞著法律、交涉、學校、理財、農、工、商、兵八項政事展開。按照“果、達、藝三科”的培養要求,學習兵政、體操;史學、地理、法律、教育、理財、東文、西文;以及格致、算學、農學、工學、商學等課程。每日講堂功課四個小時,三年畢業。雖然看似所學門類眾多,其實要求標準并不高。東文、西文、算學、體操為隨意科目,是否學習聽其自便,農、工、商、兵四科只需選修一到兩科即可。其他科目也是“皆能知其大要為成效”,做到入職后通達事理、遇事不茫然即可。可即使這樣,如許多的課程設置也遭到學員反對,他們認為,既然“館以法政為主,而加入物理化學,為必修科,甚不合也”[11],于是一致奮力爭取,最終導致物理化學等課從所學課目中撤銷。

光緒三十一年(1905)秋,清政府下詔廢除科舉[12](P.5392),這一重大的歷史變革對進士館產生了直接影響。光緒三十二年六月(1906年7月)并入進士館之仕學館學生畢業,七月(1906年8月),科舉已停,不再開進士,直接導致進士館學員缺欠,難以為繼。在這種情況下,學部變通進士館原來辦學章程,將在館部分學員直接資送日本游學,原有堂舍改設京師法政學堂,進士館即行結束。此時,館中內班肄業各員,計癸卯科為主進士80余名,本應于當年畢業;甲辰科為主進士30余名,應于第二年畢業。[13](P.158)由于癸卯、甲辰進士畢業之期遠近不同,清廷做了區別對待。

首先,對于進士館內甲辰科進士,內班學員共計30余名于光緒三十二年八月(1906年9月)資送入日本法政大學輔修科學習,其余外班未住館之學員送入日本法政大學第五班速成科。*1904年到1908年之間,日本法政大學專為中國學生開辦法政速成科,吸納了相當一部分中國的留日士大夫,五年之間,開辦了五期速成班,1908年第五班畢業后停辦。參見朱騰《清末日本法政大學速成科研究》,載《華東政法大學學報》,2012年第6期,第141-158頁。派往日本雖然說是一時權宜之策,但也是多重考量之后的結果。日本距離近,靡費無多,風俗較近,文字易學,而且法政速成科不設復雜的考試程序,僅憑駐日公使的介紹信就可入學。[14](PP.1-6)更重要的,進士館法政科從創辦之初就多是向日本學習的產物,無論從課程設置還是所學內容,都易于銜接。[15](P.48)出國后,由于多方的情境變化,學員所入學校也或有變更,如進入陸軍學校或者日本專科大學等。兩年后,也就是光緒三十四年(1908),赴日本游學的甲辰科進士相繼畢業,返京后于學部參加考試,酌定分數并分別給獎升階。*給獎主要是根據留日所學科目的不同,給予農科、工科、商科、法政科、格致科進士或者舉人待遇。參見《奏進士館游學畢業學員續興回國者擬隨時補考折》,載《學部官報》第77期。

其次,對于進士館內的癸卯科進士,三年之畢業期近,仍留館中肄業。但是由于甲辰進士分派留學后,館內學員人數大減,館舍也將改作他用,因此規定外班學員不必到館聽講,而是只領取講義,按時參加月考季考即可。[11]就這樣一直維持到光緒三十二年(1906)底,留于國內的館內學員終于迎來了畢業考試。十二月初七日至初十日(1907年1月20日-23日)在進士館講堂會集學員,學部派員按照各學科分場發題考試,除了所習西學科目以外,并加試經史以覘根底。[16-18]考試結束后,閱卷擬定分數,同時與各學期分數平均計算,根據最終成績核定癸卯科內班學員最優等38名,優等21名,中等16名,下等2名;外班學員優等11名,中等17名,[19]同時公布分數清單,按照成績優劣分別給予獎勵,或由學部派遣出洋游歷。

進士館從開創到停辦僅僅兩年多的時間,雖然時日短暫,卻從一個側面反映了清末轉折時期與變遷世界中的矛盾。一方面,從所學內容看,進士館具有西學學堂性質,反映的是現代教育體制的發展方向,預示著對科舉制的突破;另一方面,從其辦學目的以及學員身份看,它卻深具官員培訓機構的特征,其生存有賴于科舉制為其輸送源源不斷的生員。而這樣的時代悖論與沖突不僅體現于進士館本身,也顯現在進士館唯一的一批畢業學員身上。

二、出世與入世——進士館畢業學員的個體選擇

進士館的學員畢業之后,面臨的是一個錯綜復雜、亦新亦舊的變革年代,在憂患與通達之間,他們究竟是退而安身立命?還是進而匡扶大業?是以備國家時任,歷經宦海浮沉?還是只求淡然避世,懷抱理想世界?這些畢業學員隨時都面臨著自我認同與社會認同之間的艱難抉擇,在歷史的岔口躑躅徘徊。通過對進士館內館內班唯一一批畢業學員進行考述*學員姓名及成績參見《大清德宗景皇帝(光緒朝)實錄(卷69)》“引見進士館畢業學員”;“進士館畢業學員考試成績單”,光緒三十二年十二月二十日,《學部官報》第15期。進士名次見江慶柏編著《清朝進士題名錄》,北京:中華書局,2007年,第1312-1328頁。,可以發現變革時代的仕人在出世與入世之間的個體選擇。

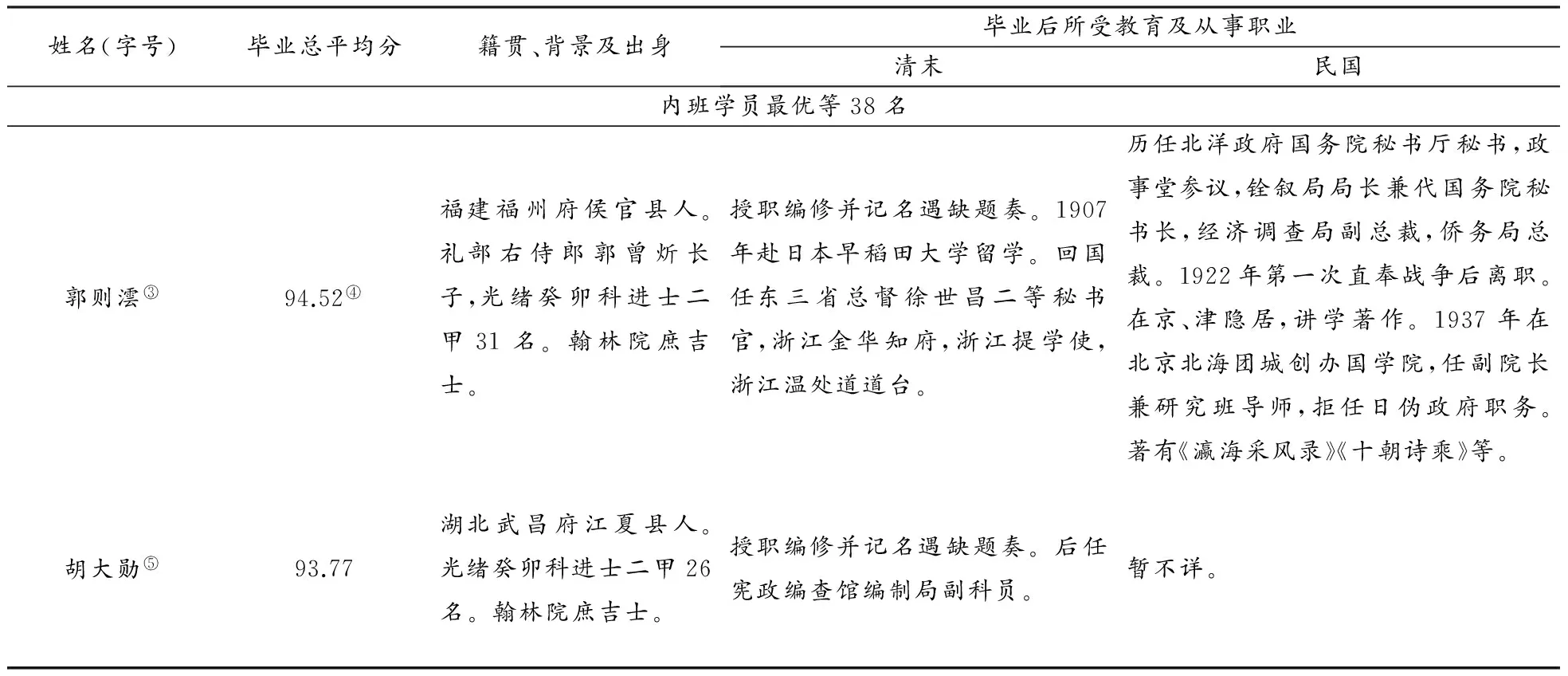

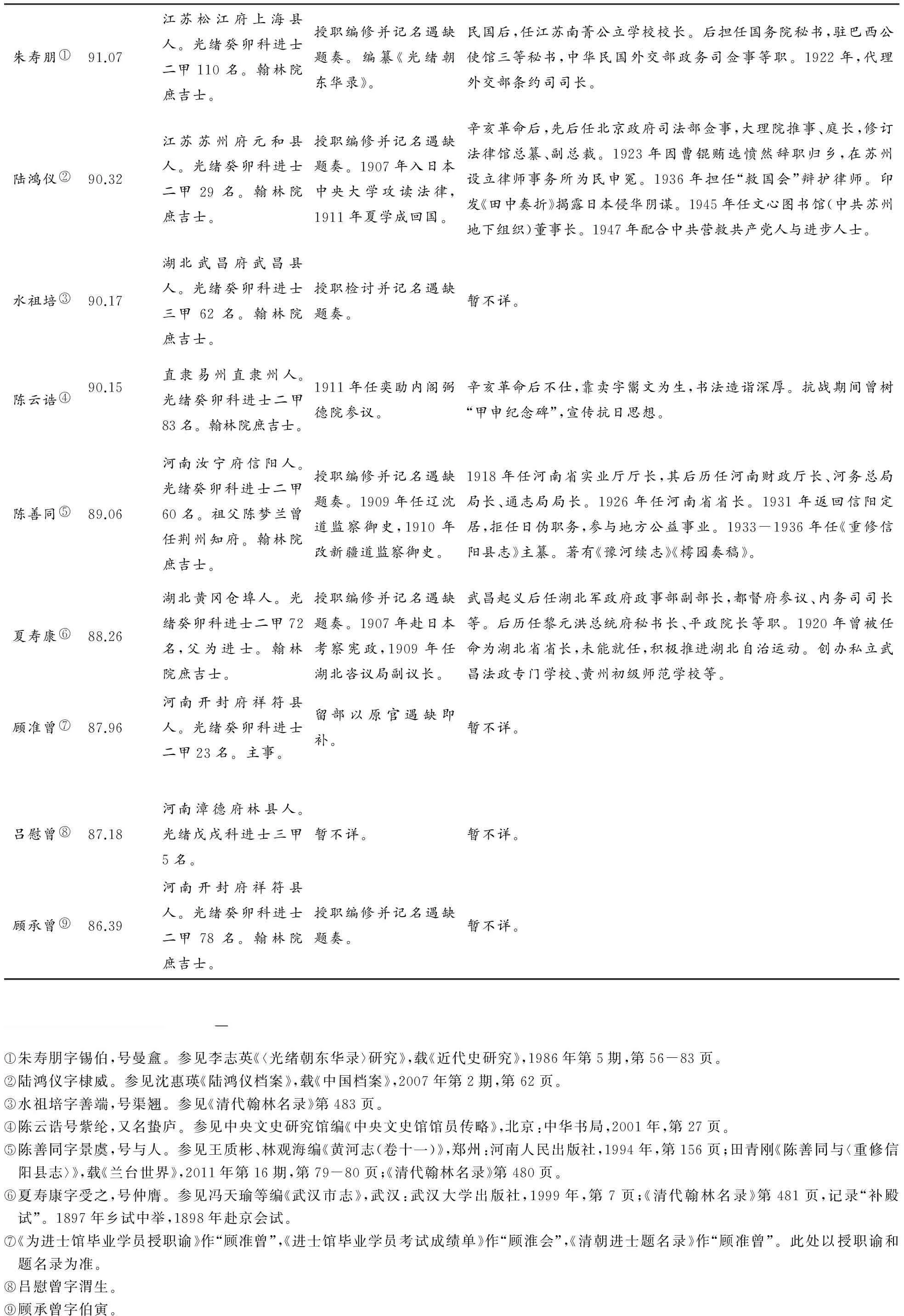

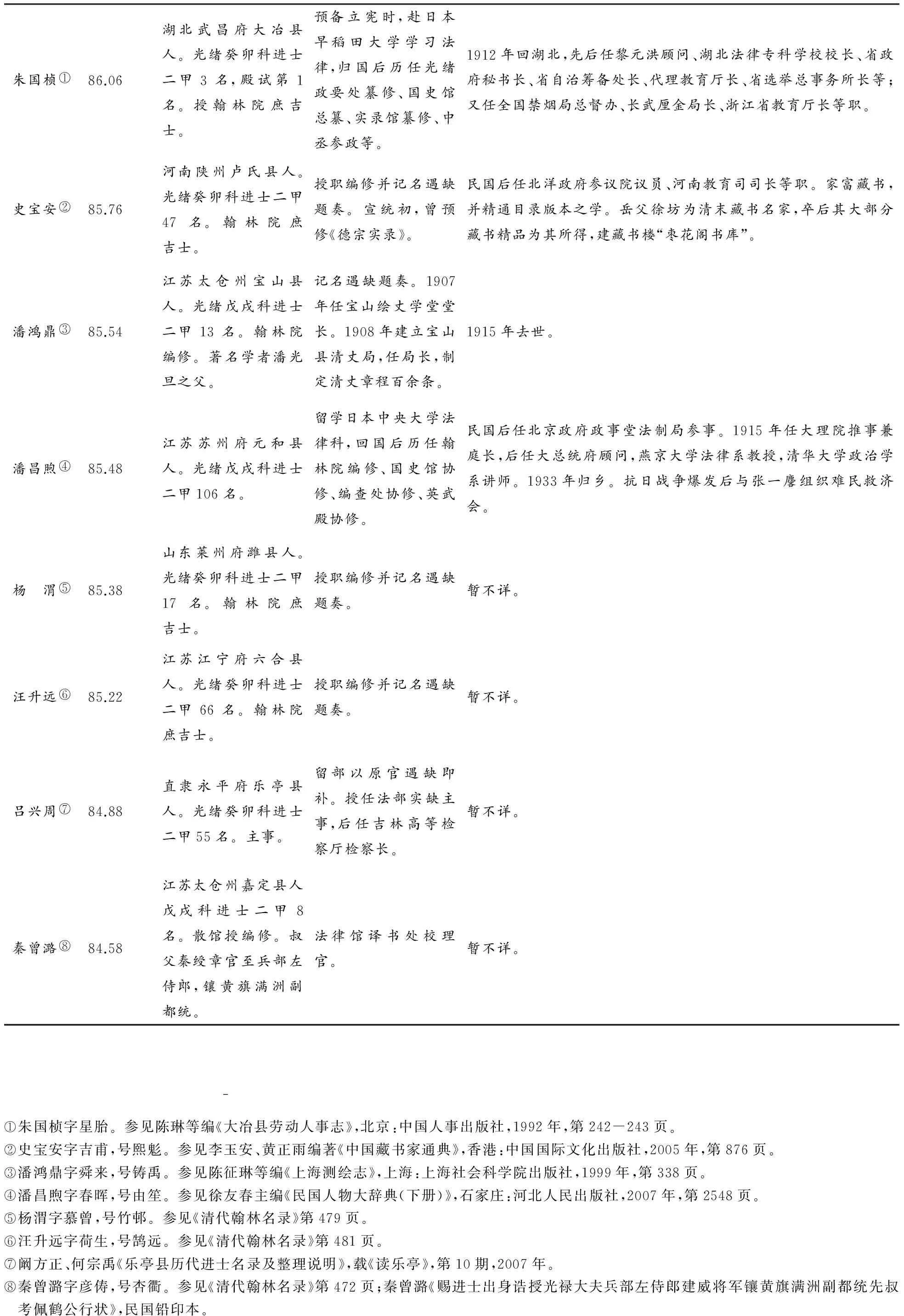

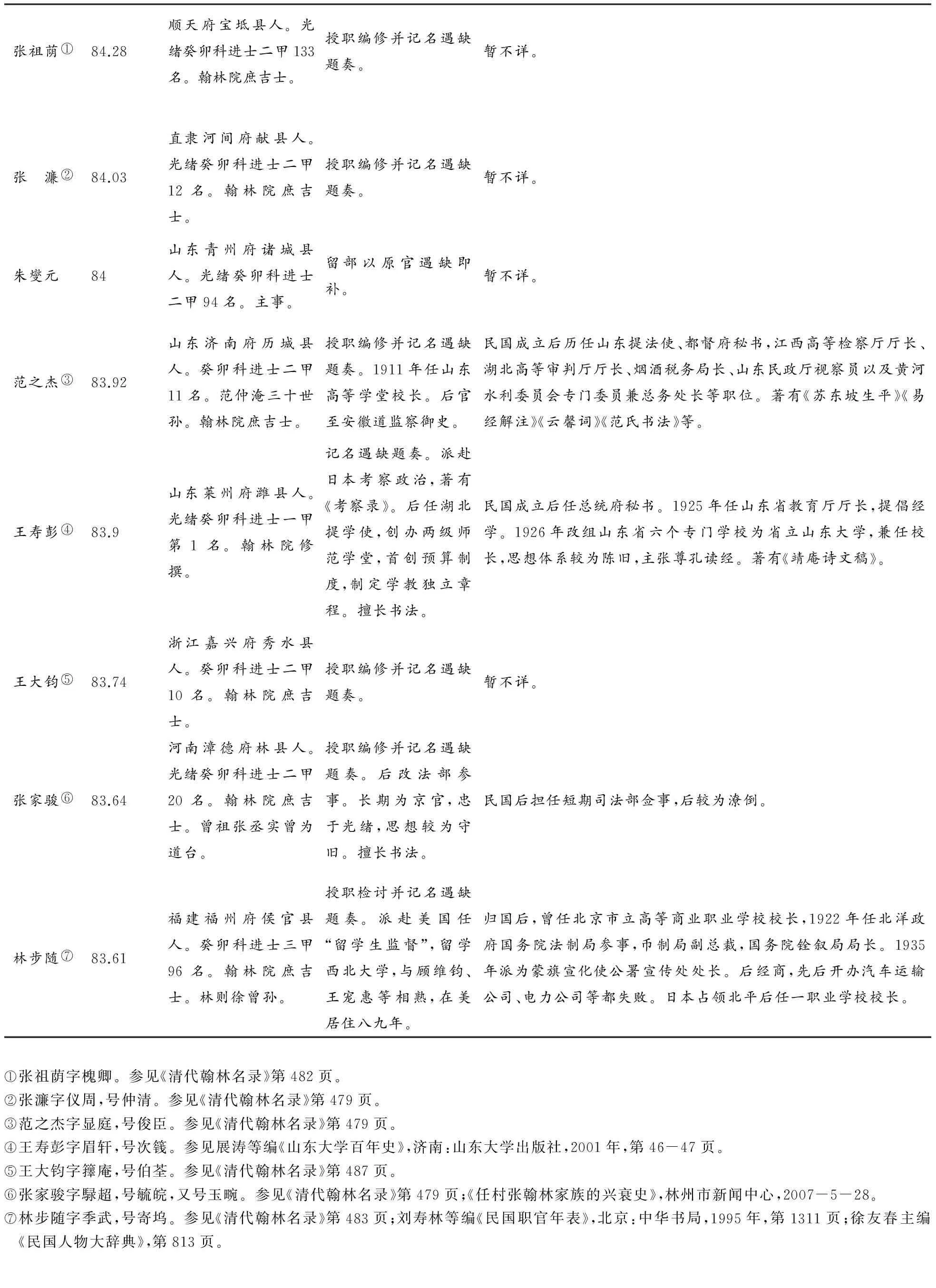

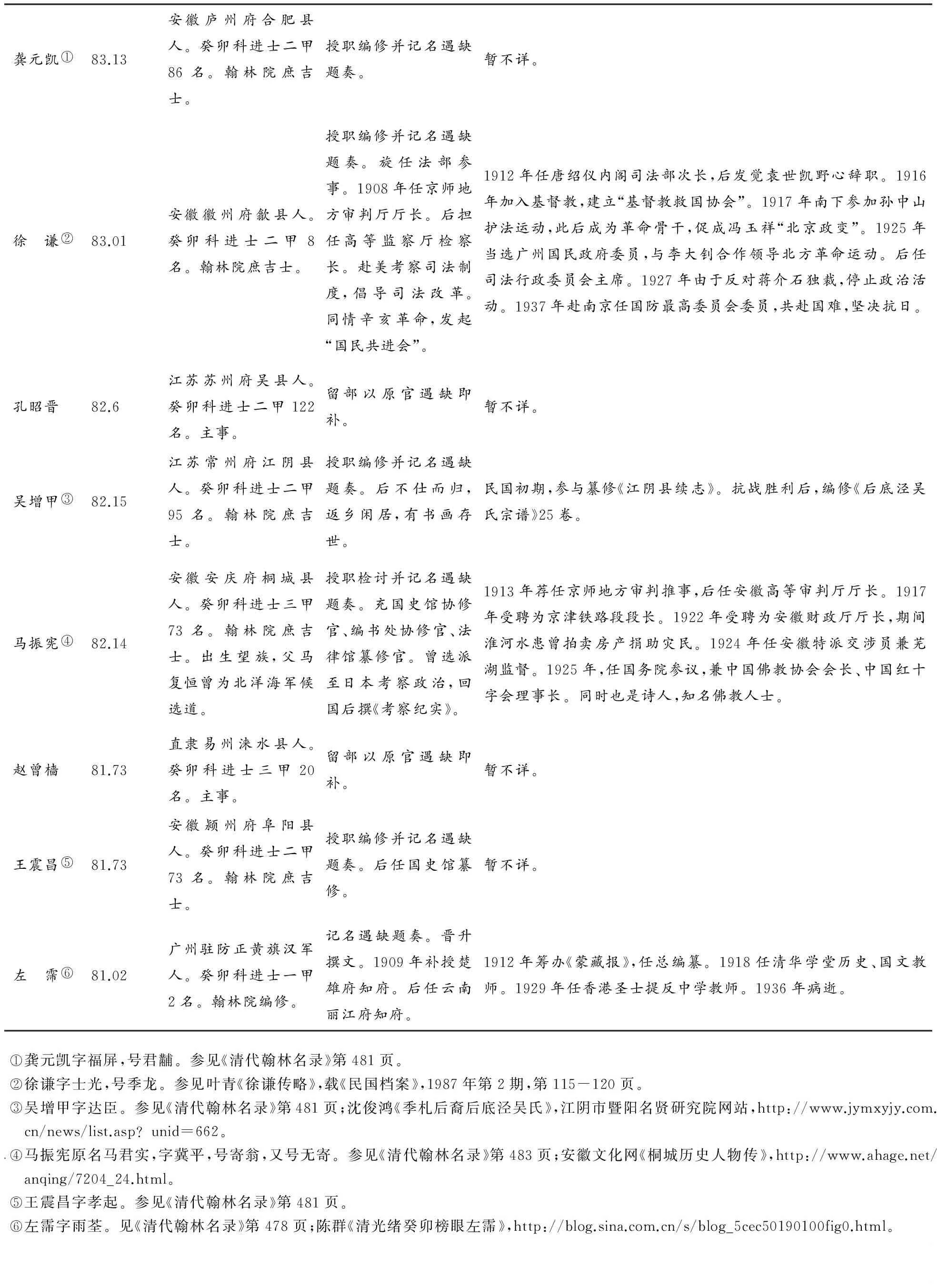

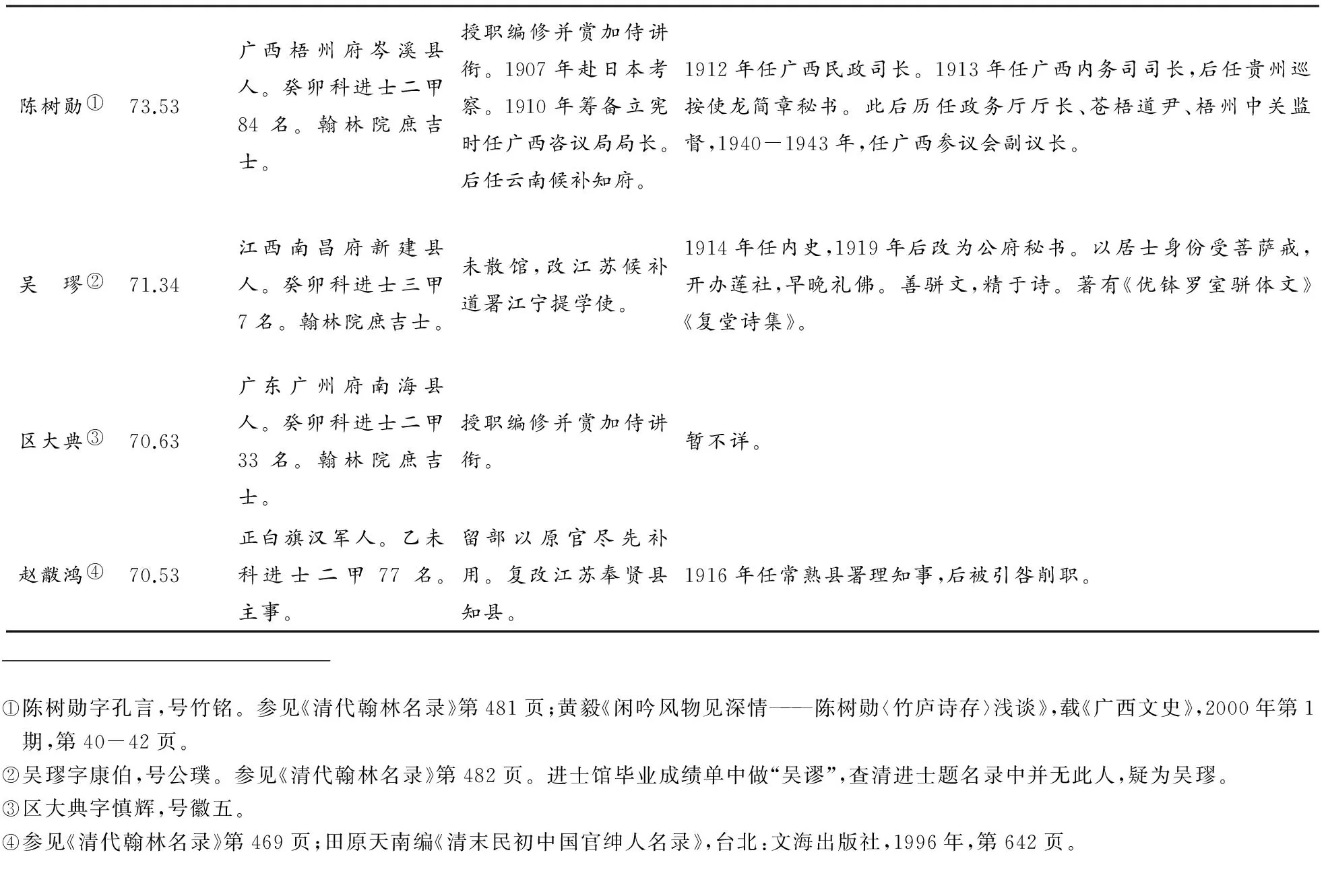

第一,考列最優等的內班學員共有38名,按照規定“部屬最優等保獎以原官遇缺即補,中書最優等者保以勞績遇缺”[20],參照曾經的科舉名次給予不同獎勵。*“原議畢業最優者比照大考擢用,以前輩諸公哄爭,乃改為最優等記名題奏,優等加銜,皆虛也,同人憾之。”參見孑廠《雜敘進士館舊事以資談柄仍疊前韻》。內班最優等學員畢業后所受教育及從事職業如表1所示:

表1 最優等畢業學員履歷

③郭則澐字養云,號嘯麓。參見張天祿、方仁杰編《福州姓氏志》,福州:海潮攝影藝術出版社,2005年,第485頁;(清)朱汝真《清代翰林名錄》,北京:北京燕山出版社,2000年,第479頁。

④即九十四分五厘二毫。以下皆同。

⑤胡大勛字蓮洲。參見《憲政編查館奏調員分任館務折并單》,載《政治官報》,光緒三十三年十一月初三日,第43號;《清代翰林名錄》第479頁。

續表

續表

續表

續表

續表

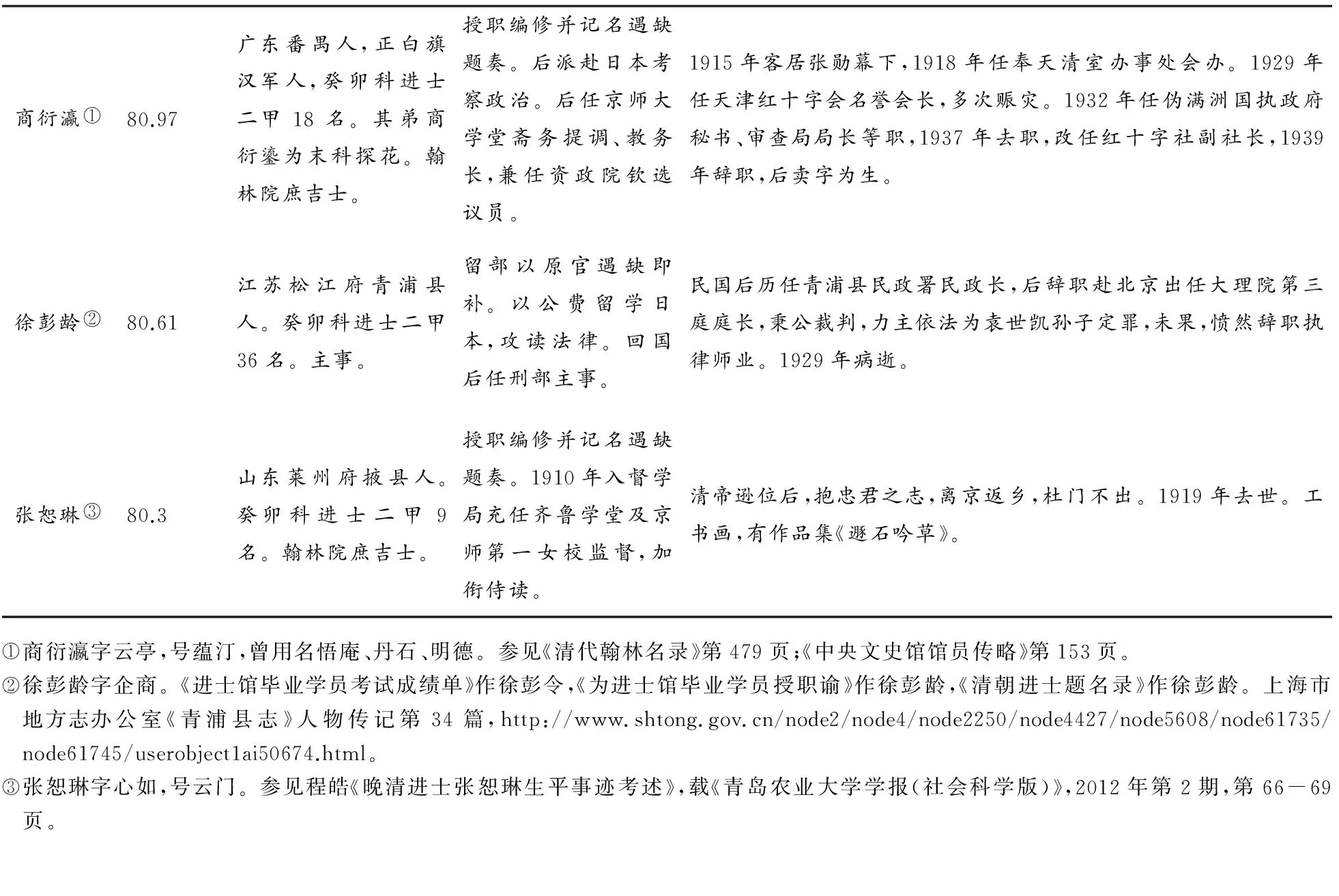

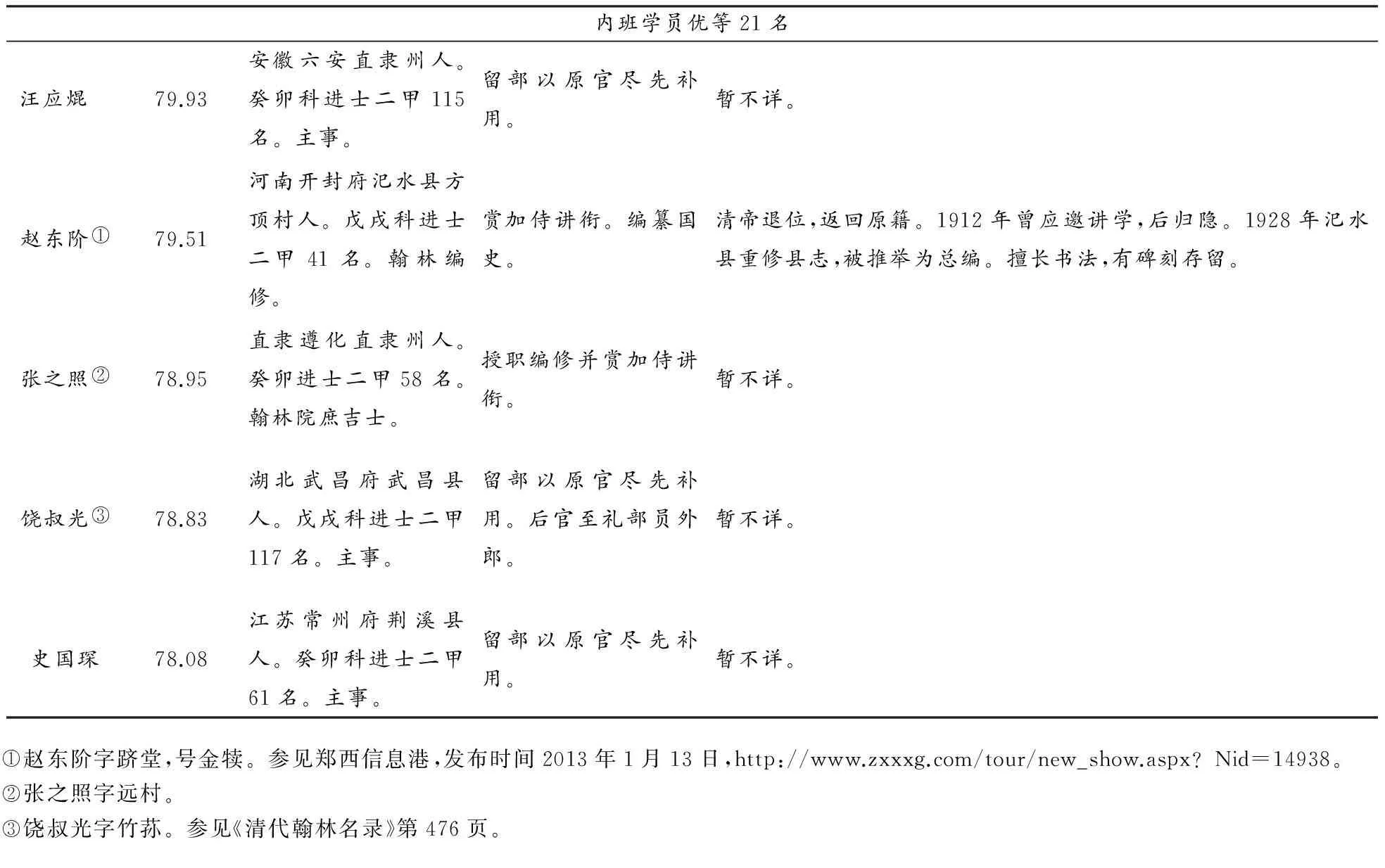

第二,考列優等者共21名,按照進士館獎勵章程,“部屬優等者保以盡先前補用,中書優等者保以本班盡先”[20]。內班優等學員畢業后所受教育及從事職業如表2所示:

表2 優等畢業學員履歷

續表

續表

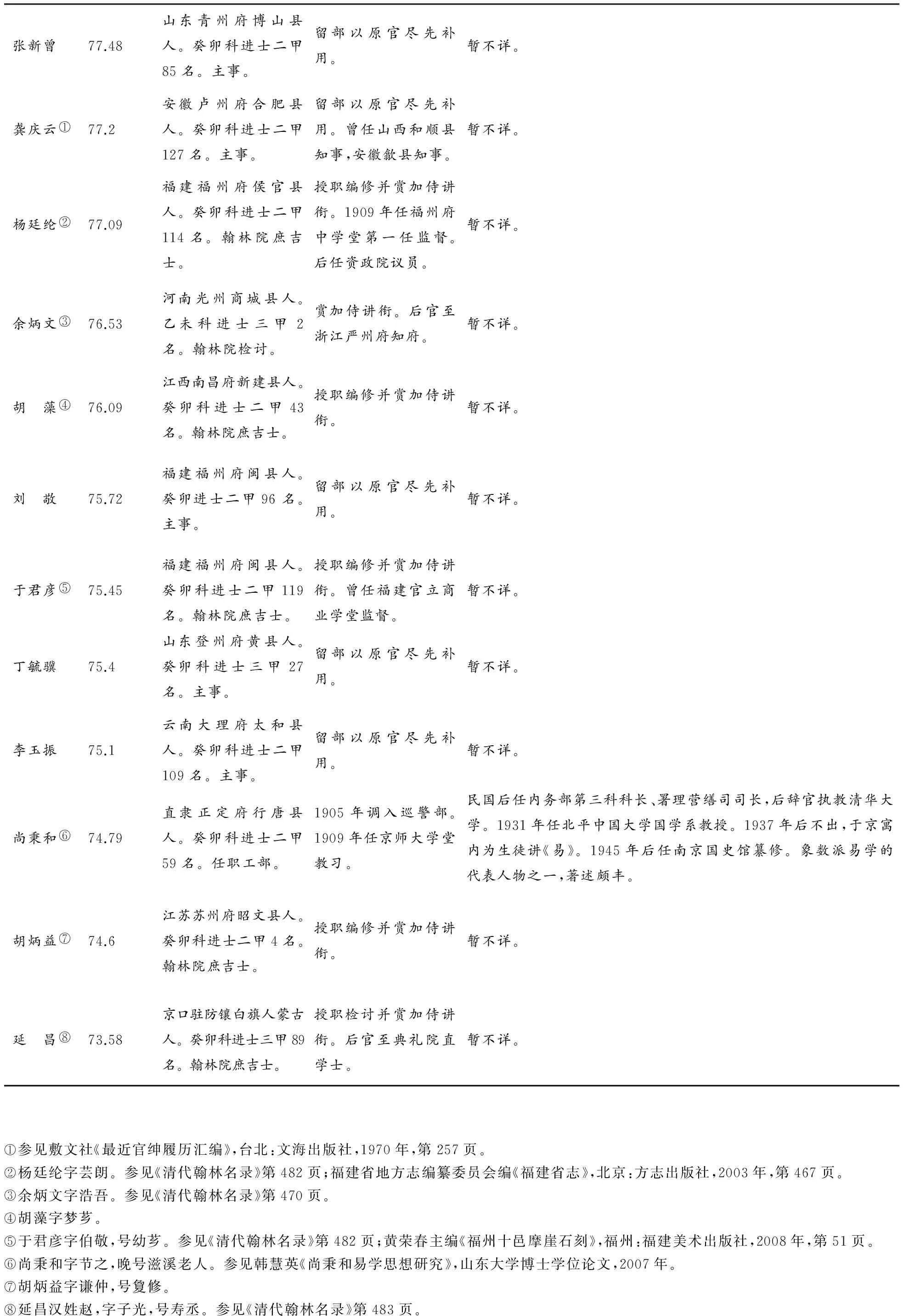

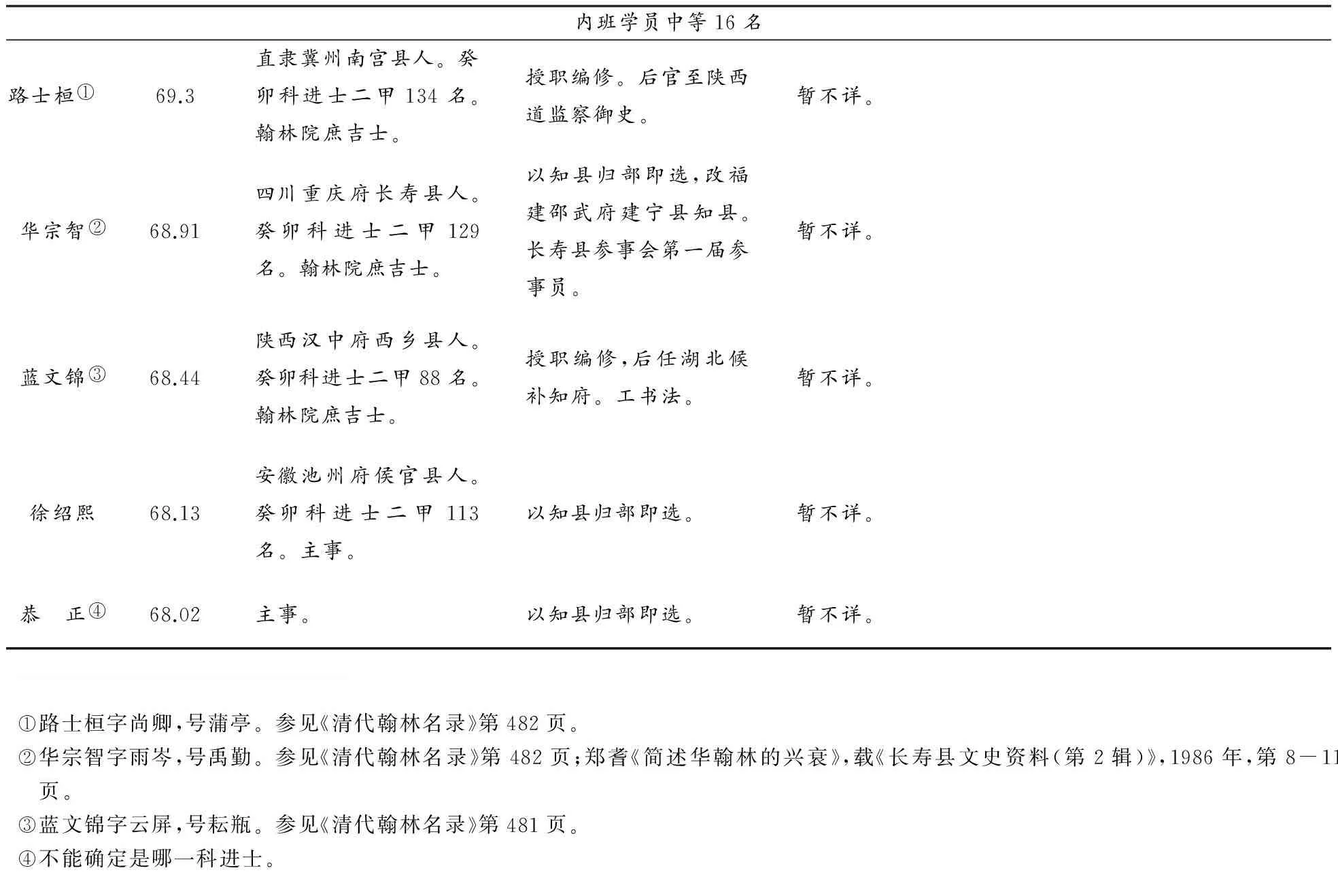

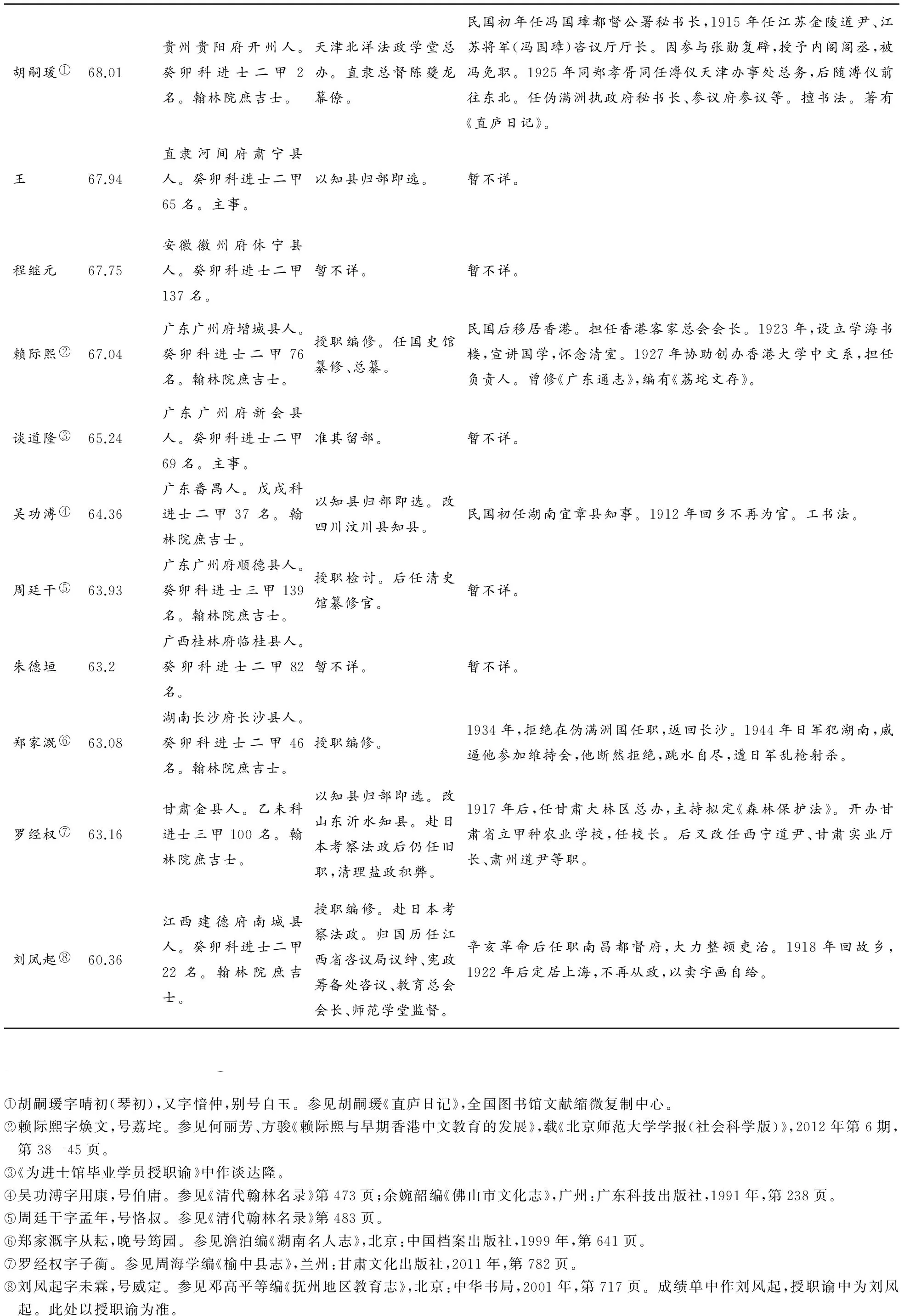

第三,內班學員考列中等者共有16名,“照散館班次即用”[20],如果有自愿外派知縣者也可

赴地方任職。內班中等學員畢業后所受教育及從事職業如表3所示:

表3 中等畢業學員履歷

續表

此外,還有內班下等學員2名:晉魁,畢業總平均分為59.29;曾爾斌,畢業總平均分為58.01。

三、蛻變與堅守——進士館畢業學生之社會群像

社會變革在很大程度上是人類個體選擇之合力,也是多方競爭博弈之結果,改造社會也意味著改造社會中的個體本身。近代中國社會與文化的變遷也帶來了人們價值觀念的轉換與角色選擇的多元。分析進士館學員畢業后的職業與人生選擇,勾勒其作為“過渡性社會群體”的特定影像,其蛻變與堅守也可以從一個側面反映出變革時代中國所經歷的熔融與沖突。

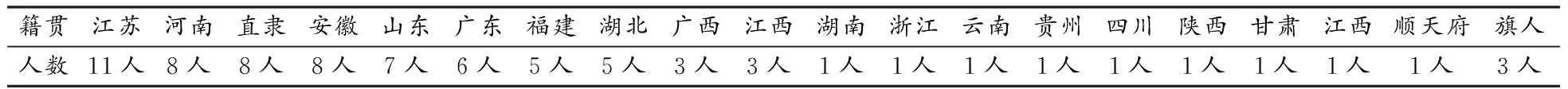

進士館這唯一一批畢業學員,雖然在館期間多以“癸卯進士”統稱,但詳考其出身,也并非悉數癸卯進士。77人中除了3人資料暫缺外,其余74人共計癸卯科進士64名,戊戌科進士7名,乙未科進士3名。這74人的籍貫信息顯示,學員廣布19省,但人數參差不一,其中江蘇學員數量最多,計11人;其次河南、直隸和安徽也各有8人;再次,山東7人,廣東6人,福建和湖北各5人,而其余省份均只有1名學員(參見表4)。另外,左霈為廣州駐防正黃旗漢軍,趙黻鴻為正白旗漢軍,延昌是京口駐防鑲白旗蒙古人。在館肄業期間,各省根據定期給予本省學員支出用度,每人月給津貼20金。詳查這些學員的家庭背景,可見多人出身官宦世家,如郭則澐之父為禮部右侍郎,而林步隨則是林則徐曾孫,這也多少為其仕途發展平添借力。

表4 各省畢業學員人數分布

光緒三十二年(1906)甲辰科進士尚未畢業即已資送日本學習法政,按照學部奏議的進士館變通辦法要求,癸卯科進士畢業后也可派遣出洋游歷,于是,在畢業考驗合格之后,部分畢業生在隨后一年里也先后踏上了游學之路。畢業出洋人員總計13人,其中赴日本12人,赴美國1人。游歷日本之人去向有二:其一,在日本大學學習。一共5人,主要集中于日本中央大學和日本早稻田大學,專業多為法律,如朱國楨、潘昌煦等;其二,考察日本憲政。先后共有7人以此目的赴日,并在歸國后將考察記錄結集出版,如王壽彭《考察錄》、馬振憲《考察紀實》。留學美國的畢業生只有林步隨一人,開始是以“留學生監督”職位赴美,后來留學美國西北大學。

考察畢業學員在清末的職業取向(有資料可考者共計45人),可以將其大致歸納為兩類:第一類,入仕為官。所占人數最多,約計總人數的4/5強。其職務在北京者多為翰林院編修,國史館纂修、協修等,如朱壽朋、馬振憲、王震昌、趙東階等,也有少數任職各部,如饒叔光官至禮部員外郎。赴任地方者所占比例更大,如陳善同曾任遼沈、新疆道監察御史,左霈曾任云南麗江府知府,吳璆任江寧提學使。這一方面由于清廷認為進士館所學科目多為政法、交涉各門,用為地方行政官吏,更為相宜;[21]另一方面部分優等、中等學員畢業后授以“以知縣歸部即選”,大量畢業學員得以任職地方。這些科舉出身的進士雖然多依然奉行經世致用的入世哲學,但是經過法政科的學習訓練之后,部分人的思想傾向也開始轉向改革求變,并積極參與清末新政。如劉鳳起就曾任職江西咨議局,而時任高等監察廳檢察長的徐謙則更為鮮明地倡導司法改革,發起“國民共進會”。第二類,興辦學堂。這幾乎是從政以外的最多職業選擇,雖然設館授徒也是歷來中國士子退而求其次的選擇,但他們執教職、興學堂之舉也大不同于以往了。其時正值中國西學學堂勃發生長之際,他們也承襲進士館傳統,以“西學”與“實務”為要旨積極辦學于各地。如范之杰曾任山東高等學堂校長;潘光旦之父潘鴻鼎曾任寶山繪丈學堂堂長,積極培養土地清丈人才;王壽彭創立湖北師范學堂,首創預算制度,其后又改組創設了山東大學。進士出身曾是入館的首要前提,科舉廢除之后,雖然清末新政促使官僚制度發生了一定的調整與變化,但是對官僚階層出身要求卻沒有發生太大改變,這些進士依然在政府部門中擔任要職。他們雖然仍保有修齊治平的理想,將出仕為官視作上途,但畢竟曾受過系統的西學教育,具有一定的新學理想,作為政治精英,一些人也開始積極推動預備立憲,倡導法制,顯示了傳統士大夫階層向現代官僚過渡的特征。

辛亥革命不僅是時代的轉折,也深刻影響著轉折時代中的個體命運。從民國后可考的36人履歷來看,其命運也在個體的不同選擇中跌宕起伏。部分人在革命后顯示了更為明顯的傳統士大夫特征,他們在帝王身上寄托人生理想,當帝制崩塌、軍閥并起,他們在現實中失去人格的依附,就轉而隱居鄉里,于內心的理想世界避世求安,如陳云誥、張恕琳、趙東階、吳功溥四人,就歸鄉不仕,或講學授徒,或賣字鬻文。另外,也有落入“君臣父子”之窠臼無法自拔的,如胡嗣瑗,為了實現其“忠君之志”,他參與張勛復辟,追隨溥儀前往東北,并任偽滿洲政府秘書長。這些人可以說是畢業學員中思想最為守舊的,曾經的法政教育作為其社會化過程中的一個短暫階段,并不能使其推翻一直以來堅守的價值信念。除此以外,多數人依然選擇在變革中轉變與發展,努力建立自己的獨立人格。在北洋政府時期,這些曾經的前清進士也多于政府各部門中擔任要職,或從政于地方,或躋身于司法、檢察系統,甚至比清末還有所晉升,如陳善同、夏壽康都曾被任命為省長,潘昌煦曾任大理院推事兼廳長,史安寶曾任北洋政府參議院議員。但是,革命后的從政之路并非如想象般順利,高昂的政治熱情很快就被現實一一澆滅,軍閥混戰,蔣介石獨裁,日軍侵華,無論是“以天下為己任”的傳統抱負,還是“追求法制民主”的現代精神,都無從實施、無從伸張,于是在南京國民政府成立后,尤其是日軍發動侵華戰爭之時,多數人紛紛棄官轉為他業,既失望于當時之政治,也為了表達自己堅決抗日,不在日偽政府任職的決心。他們或者執教于大學堂,轉而將學術作為建立功業之基點,如夏壽康辭職后于湖北創立法政學校;潘昌煦曾任燕京、清華大學政治系教授,抗戰后歸鄉救濟難民;尚秉和辭官執教清華,日軍侵華后于寓所內授徒講學。或者投身于實業,經濟救國,如林步隨棄官從商,開辦汽車、電力公司。或者轉而從事其他職業,如徐彭齡辭職后操律師業;陸鴻儀由于曹錕賄選憤然辭職歸鄉設立律師事務所,并積極宣傳抗日,支持共產黨;陳善同拒任日偽職務,歸鄉投身于公益事業。在民族危亡之際,他們更顯示出博大的濟世胸懷與無畏的犧牲精神,如徐謙曾為了支持李大釗,反對蔣介石獨裁,憤然辭職,但抗日后又重新擔任國民政府國防最高委員會委員,共赴國難;鄭家溉由于斷然拒絕擔任日偽職務,跳水自盡,遭日軍亂槍射殺。可以說,這些進士館的畢業學員大多懷有強烈的社會責任感與道德義務感,內心總是充斥著民族、國家的痛苦與大義,在外敵入侵之時也堅守著自身的獨立人格。當近代社會分工不斷發展,他們的職業也不斷多元,并非如清末那樣或者出仕或者歸鄉,而是能依所長、尊志愿從事其他職業,可以說這是中國知識分子在近代找到的新的棲身之所。

正如孔飛力所言:“每一代人所要應對的,是從先前繼承下來、但又同他們所處時代相適應的根本性問題。新的根本性問題會隨著歷史的發展而出現,但同時,這些問題也會超越最先面對他們的那一代人而存在下去。”[22](P.23)這些畢業生之命運與時代命運緊密契合,他們以“過渡性群體”的身份不斷迎接各種問題與挑戰,面對急劇變化的中國社會,既懷“舊學”,又握“新知”,成為特殊的一代。他們終其一生都在救亡圖存的壓力下艱難抉擇,并在抉擇中堅守、蛻變、調整、適應,而這一切,也正是時代的縮影。

[1]政務處奏更定進士館章程折(光緒三十年八月十七日)[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.

[2]周君閑.晚清進士館述略[J].文史資料,2007,(7):81-83.

[3]韓策.師乎?生乎?留學生教習在京師大學堂進士館的境遇[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2013,(3):28-37.

[4]為舉辦京師大學堂上諭(光緒二十四年四月二十三日)[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.

[5]張百熙.奏辦京師大學堂情形疏(光緒二十八年正月初六日)[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.

[6]孫家鼐.奏覆辦大學堂情形折(光緒二十四年六月二十二日)[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.

[7]奏定進士館章程(光緒二十九年十一月)[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.153-156.

[8]袁世凱,張之洞.奏請遞減科舉折(光緒二十九年二月)[G]//璩鑫圭,唐良炎.中國近代教育史資料匯編·學制演變.上海:上海教育出版社,1991.

[9]為進士館學員受職諭(光緒二十八年十一月初二日)[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.

[10]王學珍,王效挺,黃文一,郭建榮.北京大學紀事(1898-1997)[G].北京:北京大學出版社,2008.

[11]孑廠.雜敘進士館舊事以資談柄仍疊前韻[J].中和月刊,1940,1(11):51-52.

[12]朱壽朋.光緒朝東華錄(五)[Z].北京:中華書局,1958.

[13]進士館沿革略[G]//北京大學校史研究室.北京大學史料(第一卷1898-1911).北京:北京大學出版社,1993.

[14]王敏.關于日本法政大學清國留學生法政速成科與辛亥志士的考察[J].徐州師范大學學報(哲學社會科學版),2012,38(2).

[15]實藤惠秀.中國人留學日本史[M].譚汝謙,林啟彥譯.北京:北京大學出版社,2012.

[16]致駐日本楊大臣進士館內外班學員分別送學電(光緒三十二年七月初十)[J].學部官報,1906,4.

[17]奏請欽派大臣會考進士館游學畢業各員并酌擬考試章程折(光緒三十三年十月十一日)[J].學部官報,1907,39.

[18]奏陳進士館學員考試辦法折[J].學部官報,1906,13.

[19]考試進士館畢業學員折[J].學部官報,1906,15.

[20]奏明進士館部屬中書獎勵班次折[J].學部官報,1907,16.

[21]附奏進士館畢業考理優等最優等各員準其呈請必外片[J].學部官報,1907,16.

[22]孔飛力.中國現代國家的起源[M].陳兼,陳之宏譯.北京:三聯書店,2013.

(責任編輯:沈松華)

An Investigation on Graduates from Jinshi Guan of Imperial University of Peking

LI Shuo, CHEN Peng

(School of Government, Peking University, Beijing 100871, China)

For the purpose of pursuing practical learning and cultivating talents, the last two batches of jinshi (the successful candidates of the highest imperial examination) in the late Qing Dynasty were required to enter the Imperial University of Peking to accept western education before taking service. As a result, Jinshi Guan was established in the university. However, in August, 1906, due to abolishment of the Imperial Examination, there would be no longer jinshi, thus Jinshi Guan would be lack of students. Therefore, the regulations were accommodated to circumstances at the time. In other words, Jiachen batch jinshi were sent to study abroad in Japan while Guimao batch jinshi were still in residence until graduation. At the beginning of 1907, the first and the only batch of students graduated from Jinshi Guan, a total of 77 persons in accommodating class and 28 persons in non-accommodating class. Taking the accommodating class students as study subjects, this paper aims to analyze their careers and life choices, and draw the outline of the specific image of “transitional social community”. The particular generation who were both traditional and modern reflects China’s conflict and integration in the changeable age.

Imperial University of Peking; Jinshi Guan; western learning; imperial examination

2014-10-12

國家社會科學基金重點項目“中國現代政治學學科和學術發展的起源、演變與發展研究”(12AZZ002)的研究成果。

李 碩(1984-),女,湖北荊門人,北京大學政府管理學院博士研究生;陳鵬(1989-),男,湖北石首人,北京大學政府管理學院博士研究生。

K 257

A

1674-2338(2015)02-0018-14

10.3969/j.issn.1674-2338.2015.02.002

歷史研究