“表哥”乾隆與清朝的“全球購”

雪珥

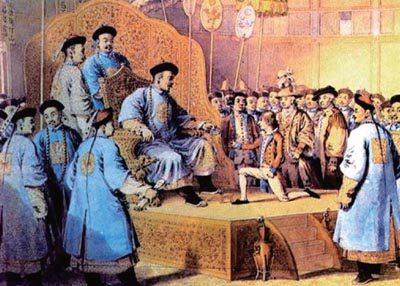

乾隆皇帝或許是中國歷史上最大的“表哥”,尤其酷愛進口的鐘表。僅在乾隆四十九年(1784年),兩廣總督、粵海關監督等人就累計進貢鐘表130件。據現存乾隆朝貢單中的不完全統計,乾隆“大表哥”收到的進貢鐘表,共有3000多件,其中以英國鐘表為最。后來英法聯軍火燒圓明園時,紫禁城內的庫存鐘表有431架,圓明園則有441架,可見歷代收獲之豐。

在最高層的身體力行帶動下,大清國的達官與富豪們,成為全球奢侈品的最大消費群體,依托“一帶一路”,購遍全球:以鐘表、毛皮為主的奢侈品,分別經由海上與陸上絲綢之路,蜂擁而入。大清國對奢侈品的強勁購買力,不僅書寫著世界貿易史,甚至對地緣政治產生了深遠的影響。

戴表送鐘

康雍乾時期,鐘表已經成為極具中國特色的家庭必備幾大件之一——當然與草民無關。《紅樓夢》里就有相當文字描繪到了鐘表。彼時的中國,是全球最大的鐘表進口國。著名貪官和珅的家中,就有大時鐘10架,小鐘表300余架,洋表280余塊,處處提醒他要與時俱進。

雍正時,名貴鐘表成為籠絡權臣的工具。年羹堯就曾被賞賜一只自鳴鐘,“喜極感極”,雍正卻還在不斷煽情:“我二人作個千古君臣知遇榜樣,令天下后世欽慕流涎就是矣。”可不久,年羹堯被雍正賜死,送鐘成了送終。

到了乾隆朝,戴表送鐘不再是為了對科學的興趣,也不再是為了團結干部,儼然成為純粹的奢侈品和權勢的象征,成為帝國有產階層或者有權階層的時尚。

精明的洋人們,自然不肯放過這樣的機會,一些專為中國特制的鐘表便應運而生。

這些特供鐘表,有的在時間讀數上做文章,用“子丑寅卯”代替羅馬數字,有的在雕刻工藝上做文章,用瑤池蓬萊代替西洋天使……搞出不少中國特色。紫禁城里的特供,更是登峰造極。配備了外籍技術人員的“做鐘處”,根據最高領導人的喜好,對西洋鐘表進行特殊的改造。如1752年,乾隆要求對一臺烏木架葫蘆形時樂鐘進行技術攻關:“著西洋人將此鐘頂上想法安鍍金蓮花朵,逢打鐘時要開花,再做些小式花草配上。”(《內務府造辦處各成作活計清檔》,簡稱《活計檔》)

英國人曾向乾隆敬獻了一臺能寫字的機械人鐘,可寫“八方向化、九土來王”八個漢字,后來,又有人敬獻了能寫“萬壽無疆”四個漢字的機械人鐘。自此,對它們進行升級,書寫滿、蒙、藏字,就成為乾隆皇帝交給“做鐘處”的技術課題及政治任務。1785年的《活計檔》記載:“傳旨:含經堂殿內現陳設西洋人寫漢字‘萬壽無疆陳設,著汪達洪(法國人)想法改寫清語(滿文)‘萬壽無疆四字,欽此。”

皇家的特供鐘表精益求精,民間就未必了。中國人的奢侈消費,成了老外奸商發財的機會。馬戛爾尼使團的貢物主管約翰·巴羅記載道,一位東印度公司的英國雇員認為,布谷鳥自鳴鐘能在中國暢銷,于是,定制了一大批,果然銷路極好。但是,“這些木制的機械僅僅是為銷售而非使用而造,早在這位先生帶著第二批貨到達之前,就都成了啞巴鐘。”他的鐘不僅賣不出去,先前的買主還威脅要退貨。但是他靈機一動,不但安撫了先前的買主,而且找到了第二批貨的買主。他以無可置疑的權威姿態告訴他們,布谷鳥是一種非常奇特的鳥,只在一年中特定的季節才叫。他還向他們保證,合適的時刻一到,他們買下的所有布谷鳥都會再度歌唱。

巴羅沒有記載最后的結果,估計精明的英國人撈一把之后,再也不會來推銷第三批貨了。此類糗事,對來自西洋的奢侈品行業,沖擊自然不小。巴羅感慨說:“那些特地為中國市場而生產的工藝平常、華而不實的鐘表,一度曾非常搶手,如今已無人問津。”

在巴羅看來,奸商絕非中國的特產,當歐洲人用特供品欺騙中國人后,“中國人有時以木制的火腿冒充真貨欺騙歐洲買主,也只能說是以其人之道還治其人之身了。”

不可否認,商人在中國的確“只要有機會、有辦法,就會欺騙”,巴羅認為其原因是:“在這樣的國度里,人人都有可能變成奴隸……于是榮譽感和尊嚴感就無處可尋了。一個奴隸是沒有榮譽可被剝奪的,依賴并受制于他人,沒有權利申述,這種狀況本身就是侮辱。不幸陷入這種境地的人,不會有更大的羞辱感了。這種處境的惡果是數不清的,顯現存在于這個以風度優雅和政治文明著稱于世的——我認為是名不副實的——民族的一切方面。”

這或許才是大清國回饋給世界的特供專品?

核心技術

馬戛爾尼使團送給乾隆皇帝的禮物中,有一臺巨型玻璃枝形吊燈,要裝飾在圓明園內。

這個吊燈,有數百個部件,相當復雜。英國人原先還想帶著技師前來安裝,以免沒見過洋玩意的中國人出洋相。卻沒想到,兩個中國工匠只用了半小時就將吊燈拆散,又用半小時順利裝上。

如此超強的動手能力,令英國人驚嘆。

使團的貢物主管巴羅說:“一個眾所周知的故事是,廣州的一個中國人第一次見到歐洲鐘表,就成功地仿造出一只來……現在,他們以三分之一的費用大批生產這種精巧的機械……中國人的頭腦聰穎敏捷,雙手小而靈巧,天生就適合做精致的工作。”

巴羅說,中國的陶器、瓷器上的花紋雖然很難看,但如果從英格蘭輸出一種圖案,廣州的工匠就一定會一絲不茍地復制出來,而他們所上的釉色是他人無法模仿的。

但是,英國人也發現,中國人雖然有各種豐富的經驗,卻從來不在經驗的基礎上再往前一步。巴羅在贊嘆中國人對鐘表的成功仿造后,也感慨:“唯一需要我們提供的是主發條,因為那是他們做不出的。”

在這個善于仿造的國度,對于關鍵技術還掌握在他人手上,似乎并不在意,尤其當這種關鍵技術只是用于外表所看不到的地方。

不過,當英國人經過大運河時,看到中國人使用絞盤拖動航船,進出不同高度的河段,而不是使用水閘調節水位——盡管水閘在中國十分普遍。英國人意識到:“中國朝廷不愿意讓任何形式的發明創造,奪走成千上萬人獲得微薄生計的機會……如果在中國為促進和解放勞動力而普遍推廣機器的使用,那么伴隨而來的后果將是極其痛苦的、是致命的。”

英國人清楚地看到了一個殘酷的中國國情:在巨大的人口壓力和就業壓力下,“創新”被當作了必須嚴控的洪水猛獸。愛民及維穩,正是帝國拒絕進步的堂皇理由。“一帶一路”可以帶來巨大的貿易量,卻未必能推動技術的進步。帝國的停滯,哪里是因為自信帶來的傲慢,恰恰倒是因為缺乏自信……

毛皮地緣政治

與鐘表相比,通過“一帶一路”大量涌入的另一奢侈品——貂皮等高檔毛皮,畢竟僅僅是原材料,沒有技術含量,而在大清國顯得更為普遍。甚至,在并不寒冷的廣州,也流行冬天穿皮,這種大清國的奢華時尚,令到訪的老外們很驚奇。

官場穿裘,最初并非為了炫富。中華帝國向來將服飾作為區別不同等級的工具,類似軍銜,清政權則將其傳統的毛皮服飾帶入了“公務員著裝規定”中,不同級別的官員所穿毛皮種類,都有嚴格制度,甚至,換季的順序也被詳細規定,統一更換,不得錯亂。

官場對毛皮的極大需求,刺激了毛皮的進口。追尋毛皮,不僅是推動俄羅斯東進、尤其挺進美洲大陸開辟殖民地的重要動力,也大大加劇了英、法、美等國在美洲大陸上的競爭,其中爭奪美洲毛皮資源銷往中國市場是主要的經濟動機之一。甚至,毛皮對地緣政治產生了深遠的影響——這大約是乾隆推行“一帶一路”所料想不到的多米諾骨牌。

受影響最大的,是美洲的印第安人。沒有印第安人協作捕獵和剝制,歐洲人的毛皮生意根本無法進行下去,這是“作為商人的白人和作為狩獵者的黃種人之間所進行的一項合作”。研究美洲的學者們也指出:“除了極個別的特例外,印第安人對歐洲物品的渴望,和歐洲人對印第安毛皮的渴望,是商人與美洲西北地區的土著人之間的‘友誼的唯一基礎。”

毛皮貿易影響地緣政治的第二個顯著表現,是英國與新生的美國之間的關系。導致美洲大陸生態極劇變化的,不僅僅是出于純商業目的的獵殺,也在于國際政治的無情政策——為了阻止新生的美國向西擴張,英國在北美的殖民機構“哈得遜海灣公司”,于1820年在落基山西南部地區推行“焦土政策”,將一切帶毛皮的野獸不分大小,一律屠殺。他們認為,美國人西進的主要動力,是毛皮的暴利,如果毛皮資源都遭到毀滅,大約能令美國人失去興趣。

推行這場“焦土戰爭”的,是綽號為“小皇帝”的哈得遜海灣公司總經理辛普森,在他任內,成功地與俄國人簽訂了條約,令其公司得以深入俄屬美洲獲取毛皮。他坦言,在落基山西南部推行“焦土政策”,并非商業上的考量,而是政治上的需要。

為了追逐毛皮而進入這一區域的,主要是所謂的“美國山地人”,以英裔美國人為主,也有一些法裔,不少都是白種人與當地印第安人混血的“梅蒂人”。雖然只有1000多人進入,但他們的活動范圍卻覆蓋了100多萬平方英里,客觀上對新生美國的領土擴張起到了重要的作用。

毛皮貿易影響地緣政治,第三個顯著表現就是刺激俄羅斯擴張海洋力量。

毛皮的暴利,吸引各國加入爭奪,1787年奧地利的“帝國之鷹號”、1791年法國的“強壯號”,都隨著英美,開始在美洲與中國之間做起了毛皮生意,廣州港的毛皮進口數量,不斷攀升。深感威脅的俄羅斯人,不惜動員國家機器,加大對遠東及北美地區毛皮的控制,這導致了“俄美公司”——一家類似英國東印度公司的壟斷企業——的誕生。但是,這并不能改變俄國人最大的軟肋:交通。俄國商人在北美收購的毛皮,須經格陵蘭島,由海路運往鄂霍茨克,然后再走陸路運往恰克圖。這條道路十分艱難,有時居然要走足足2年。相比之下,英美法等國商人,從北美洲直航廣州,往返僅僅需要5個月。

在毛皮爭奪戰中日益被動的俄羅斯人,開始將目光投向了廣州,試圖開辟從圣彼得堡直達廣州的海上商路,這促成了1803年8月開始的俄羅斯首次環球航行。盡管這次環球首航在技術上十分成功,在商業上卻慘遭失敗——大清政府嚴詞拒絕與俄羅斯進行海路貿易,并處分了相關的廣州官員。

第四個表現,就是加快了新生美國的經濟獨立。美國獨立后,第一艘對華直接貿易的商船“中國皇后號”,在其1784年的首航中,所運載的主要貨物,也是毛皮。恰克圖中俄貿易中斷之后,美國人獲得巨大的發展良機,據美方資料,自此到19世紀30年代,美國總共給廣州輸入的毛皮價值,高達1500萬到2000萬美元(折合如今30億到40億人民幣),中國高端人群對于奢侈品的酷愛和強大購買力,成為年輕的合眾國的經濟“加油站”。

列強們竭澤而漁,耗盡了北美的毛皮資源,自此,無論南方的廣州港,還是北方的恰克圖,進入中國的毛皮越來越少。通過“一帶一路”涌入中國的主要商品,從達官貴人的奢侈品,終于開始轉向了一種根本性轉變大清國運的舶來品——鴉片……

摘編自2015年第15期《環球人物》