小李廣遭遇大環境

趙炎

劉高錯就錯在沒文化,不懂適可而止。像花榮這種具有真本事的官二代,心氣高是一定的,指望他拍馬屁、同流合污,絕無可能,怎么辦?沒辦法,凡事順著他就好。

大鬧清風寨,在諸多水滸故事中并不出彩,花榮三箭定乾坤,已然打麻將坐上家,截和了。然而它所產生的多米諾效應,就像山頂上往下滾的車轱轆,想剎也剎不住,不光砸得整個青州府支離破碎,遠在汴梁的金鑾殿大概也有震感。

所謂讀史明智,讀書醒世,重溫這個故事,我們會發現,逼花榮上山,實在“不可為后世法”,誰該承擔這個責任呢?

一

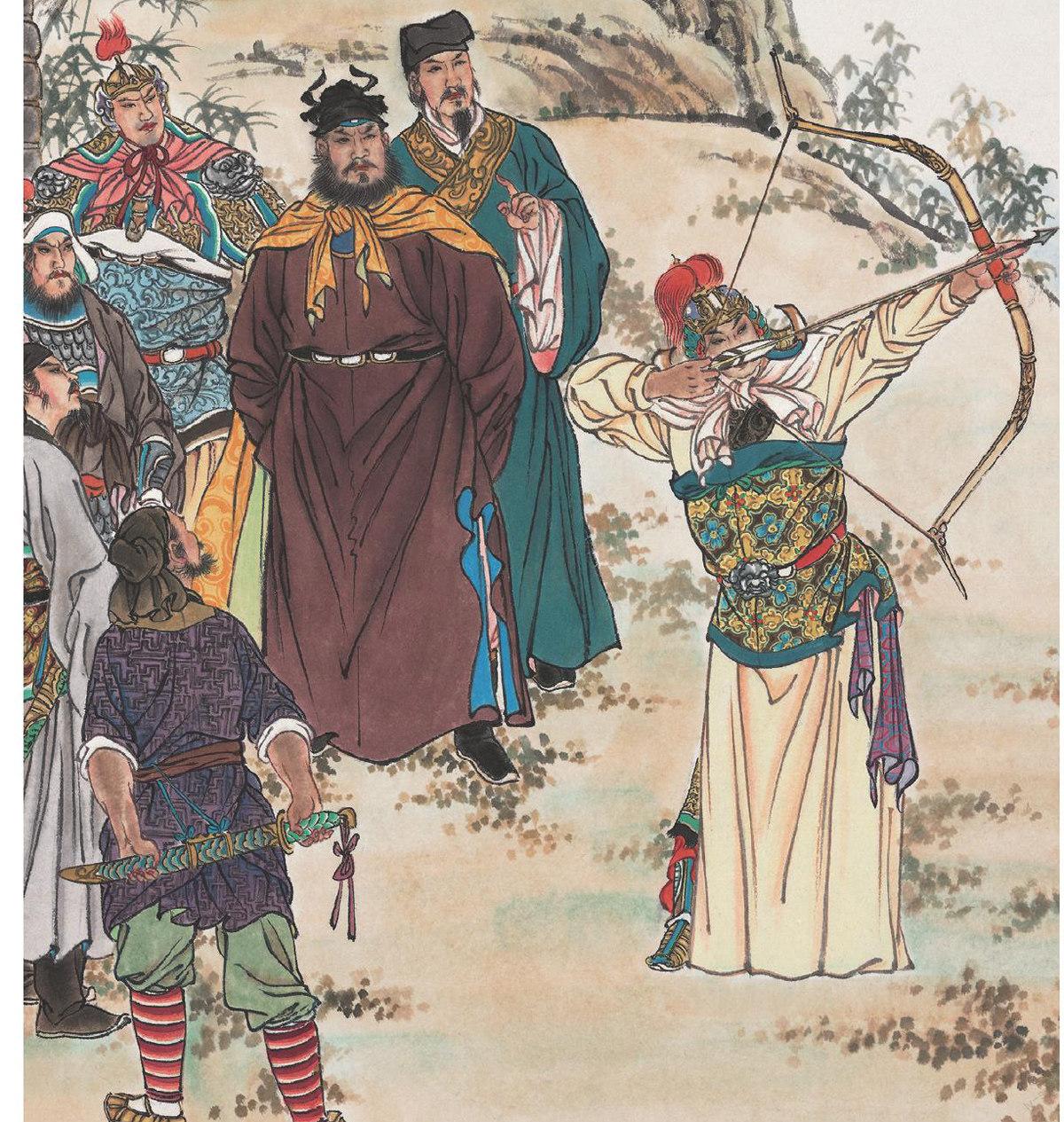

平心而論,武松和花榮,可謂水滸之絕代雙驕。前者出身草莽,拳腳功夫一流,路子剛猛,堪稱矯矯虎臣;后者功臣之后,騎射功夫了得,作風文秀,譽為翩翩儒將。這兩位年輕人還有一個共同之處:為人正直、嫉惡如仇、恪守公義。如果生在正常社會,他們是大有前途的。

武松怎么認識宋江,小說里有交代,花榮怎么認識宋江,小說里沒交代,有點邪門!書里寫道“只見寨里走出那個少年的軍官來”,既是少年,當不足弱冠,何故又說“自從別了兄長之后,屈指又早五六年矣”?難不成花榮十二三歲就跟宋江拜了把子?似乎也有可能。宋大哥名滿江湖,誰見了都要頂禮膜拜,遑論小朋友?對善于投資、善于把錢用在刀刃上的宋江而言,價值是第一位的,花榮出身好,官二代,年紀雖小,卻是潛力股,放下身段,傾心結交,將來準有好處。于是乎二人莫逆了。

花榮這只潛力股沒讓宋江失望,很快做了清風寨武知寨。但是他與宋江又有些不同,好像鴿子遇上斑鳩,遠看有點像,其實不是一類。

宋江常為私恩而不顧公法,四海之內皆兄弟,十有八九是山賊;花榮不一樣,江湖朋友僅宋江一個,而且宋江當時還沒當匪首,不過是在逃殺人犯,殺的還是煙花女子,花榮稱為“潑猓花”,官場對于這種人命官司大多不屑一顧。花榮庇護宋江,有緣于私恩的意思,但也沒怎么枉了公法,起碼他是這么認為的。另外,他為官也還盡職盡責,幾座山上的賊羔子懾于他的騎射功夫,好像八仙桌子蓋井蓋,隨著方就著圓,再沒敢怎么鬧事,正如他自己所說:“若還是小弟獨自在這里守把時,遠近強人怎敢把青州擾得粉碎”。

二

然而世事如棋局局新,正當他春風得意時,上頭又派來文知寨劉高。雖說“局長政委雙正職”,但是當時體制,文官為大,劉高到任,還是成了一把手。如果劉高滿腹經綸,居官清正,倒也罷了,花榮也許打心眼里會高興;可是這文官居然不識字,官品極差,“自從到任,只把鄉間些少上戶詐騙;朝庭法度,無所不壞”。這就難怪花榮心里不爽了,他對宋江說:“小弟是個武官副知寨,每每被這廝嘔氣,恨不得殺了這濫污賊禽獸。”

且不說一個臨時機構該不該設置兩個領導,即便有“定員”之規,也應視具體情況搭班子。比如軍事方面,如果花榮不給力,那么增派將領沒說的,然則花榮很能干呀!再如集鎮人口多,確乎需要文官去行政,那也沒說的,可你派個文盲濫竽充數,這不是添亂嗎?

慪氣歸慪氣,花榮倒無所謂。反正大宋慣例,皇帝可以集權,地方官只能哥幾個權力共享。再說中國歷來以成敗論英雄,花榮乃“功臣之后”,立身正,能力強,剿匪的事兒,他有信心,在清風寨,他是谷子地里竄高粱,整個兒高出一大截,無人可比。劉高雖是正職,除了貪污虐民,什么也不會,就是個擺設,對花榮怕得要死,逼花榮上梁山,他沒這個能力。

劉高錯就錯在沒文化,不懂適可而止。像花榮這種具有真本事的官二代,心氣高是一定的,指望他拍馬屁、同流合污,絕無可能,怎么辦?沒辦法,凡事順著他就好。比如你屁股不干凈,那就多多“善后”,還土地爺放屁,一股子神氣,能不招埋怨嗎?花榮沒有舉報你或直接綁了送府,不是怕你,也不是監督失職,而是因為大環境如此,當官的個個欺負老百姓,個個貪污,舉報未必有用;你拿了宋江,他來要人,給他得了,明知打不過,何必又去打?明知人家沒通匪,又何必申報上司誣陷人家?

于是乎,矛盾激化,都監黃信又錯會知府的意,搞了鴻門宴,名為調解,實為拘捕,待得土匪出手,花榮跳下黃河也洗不清了。

當然這也不能全怪劉高和黃信,前者官兒肯定是花錢買的,后者靠師父秦明提攜,這些既得利益者都有此類深陷固化的習性,斂財的斂財,撈功名的撈功名,絕不放過任何機會,也絕不理會任何是非曲直。

隨著秦明的入伙,宋江的“離間計”第一次獲得了成功,為其后不斷復制提供了可資借鑒的樣板——只要看中了誰,就栽贓嫁禍,斷人后路。國人常說“一人興邦”,秦明是青州府兵馬總管統制使,梁山初期降將中軍階最高者,他的淪陷,猶如一劑厲害的毒素,逐步滲透到全國各地,其傳染性十分可怕。可以這么說吧,梁山之興,實興于秦明。

三

說一千道一萬,上述這些人或許間接充當了逼花榮上山的走卒,其實他們也是受害者,劉高丟了性命,黃信、秦明失去了身份、官職與俸祿,宋江隨后也進了牢城。那么,幕后的慕容知府,是第一責任人嗎?

慕容知府當然不是好官,小說里介紹他“是今上徽宗天子慕容貴妃之兄;倚托妹子的勢,要在青州橫行,殘害良民,欺罔僚友,無所不為”。作者的意思很明顯,知府如此,出現不識字文官的荒唐現象,就不稀奇了。

北宋的史料中記載過數十位名臣宰相,都曾經先后知過青州府,他們在的時候,為何清風鎮周圍沒有出現三處“惡山”?為何慕容知府來了,治安狀況就糟糕了?一把手該負的責任,慕容知府推卸不了,但還不是主要責任,主要責任人還得往上找。“六賊”?道君皇帝?不必指名道姓了吧,反正歪風邪氣總是從上面刮下來的。社會沒了公理,道德沒了底線,法律沒了尊嚴,所有的基本共識必然會出現分裂,“匪盜行規”也必然會甚囂塵上——你若站對不站隊,不納投名狀,你就不是我們一伙的,就跟你過不去。

花榮遭遇的正是這種大環境,想在其中保持一份獨立的操守,難于上青天!說句消極的話,本事大不如不攤上,攤上了也只好將就著,誰讓你生活在那個時代呢!逼花榮上山,黃信、秦明因此入伙,清風山、二龍山、桃花山等土匪遂趨合流,清風山率先入梁山,二龍山、桃花山又聯合梁山大破青州府,梁山終于尾大不掉,成為朝廷的心腹之患。

所謂上行而下效,不分正邪。現在提倡從領導干部抓起,比如盯緊一把手,通過一把手抓、抓一把手的模式,自上而下,層層示范帶頭,等等,道理都是一脈相承的:改善大環境,一把手確乎責任重大!