寫家譜的人

張笑溪

臺灣來人

2012年,在離家大半個世紀后,蔣興邦接到一個來自湖南寧鄉的電話。那是久違的濃重鄉音,對方自稱“寧鄉觀塘大隊的蔣氏族”,“咱們要修家譜了。”

92歲的老人熱淚盈眶。1935年,因為家貧他不得不遠走他鄉,參軍、升職,建國后一直在成都生活,和老家早已失去聯系。30多年前他試圖打聽過當年“蔣家大隊”的消息卻沒了下文,沒想到有生之年還能有葉落歸根的希望。

修家譜,這是大事。他召集了兒孫回家商議,“咱們家,離毛主席的老家,就10里地,離劉少奇的老家,更近。蔣家也是大族啊。”作為寧鄉蔣氏旁支,能在族譜上添一筆自己的過往,老人激動得當夜難以入眠。

幾日后,58歲的小兒子一家代表父親回寧鄉參與修譜。按照傳統,家譜由族中最有權威的人來主持編撰。但這次發起和編撰的人不是族老,而是臺灣的蔣氏后人。1949年去了臺灣的族人一直念念不忘回家,臨終前囑咐46歲的孫子一定要完成夙愿。

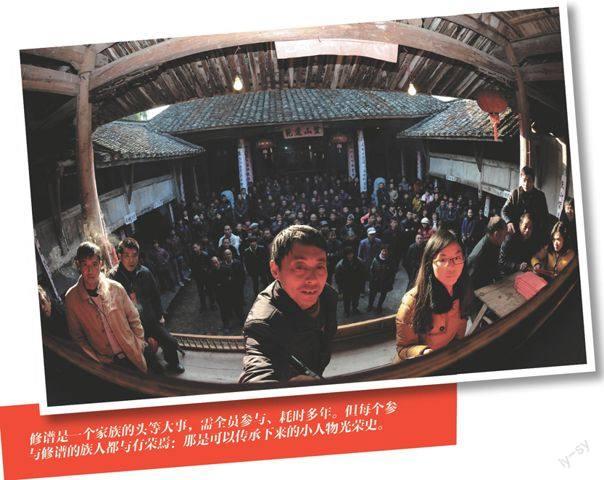

蔣氏的祠堂仍在,雖然建筑和大部分資料都被戰火和文革毀去,但祠堂在1990年代重建,留在老家的人,則開始回憶工作:回憶各房族人的名字、打聽到的經歷。“修譜是遲早的事,只等合適的時機。”于是這位名叫蔣勛崇的后人,輾轉美國尋到寧鄉時,時機終于成熟。

“這是修身齊家的好事,多少錢都值得。”盼望落葉歸根的蔣興邦拿出兩萬元積蓄托兒子帶回宗族。修譜至少需要兩年時間,他希望自己能挺到那一天。唯一的遺憾,是他的身體讓他無法出席春節前在老家舉辦的宗親大會。

家族的精氣神

蔣氏家族的家譜,內容包括家族的繁衍、家族的遷徙歷史。“我們是從江西那邊遷移來的,500年前。”蔣興邦的曾孫蔣昕第一次在“傳說中的族譜”上看到自己的名字,也看到家族的歷史,好奇而興奮。

在這本還散發著油墨香氣的印刷品里,除了記錄蔣興邦的出身、生平、子孫后人,開卷便是家族家訓,“基本按照仁義禮智信的思想,我曾爺爺就是按照這上面來要求我們的。”因這本家譜,16歲的少年對國學產生了濃厚興趣。

更多人從家譜里獲得的是與有榮焉的肯定。“小時候聽村里說我們的祖先是明代的柳貫,上中學時老師講《送東陽馬生序》一課,才得知大儒宋濂的老師就是柳貫,心里很是驕傲。”37歲的柳哲說。柳哲是中國傳統文化論壇副秘書長、中國家譜文化論壇總策劃。“小時候,父親教育很嚴,教育內容就是柳公權留下的《柳氏家訓》。”

2005年7月16日,在北大走讀的柳哲通過博客網站發出了題為《中國家譜文化復興宣言》的公開信。信中,他倡議海內外的炎黃子孫能“同續譜系、合修家譜,振興家譜文化”。

隨著一紙振興家譜文化的宣言發出,他瞬間成為了為民間家譜文化鼓呼的代言人。同時他開始下苦功研究柳氏家譜,自費去到陜西、江蘇等地尋找柳宗元等柳氏名人的墓地,之后一部長達44萬字的《柳氏名人》的出版,國內及海外上百萬柳氏族人開始知道了研究柳氏家譜的柳哲。

“家譜能起到幫助一個家族慎終追遠而又不偏離主線的作用。尤其家譜中的家訓、家規,有很多都與當今的榮辱觀相符,而一個家族中優秀人才的輩出,更是能起到強大的感召、教化后代的功能。”

拋棄家譜,如同拋棄自己的根,拋棄了歷史的記憶。“每一個人的出生和成長都與家族的記憶緊密聯系。當血脈的傳承遭遇時空、事件的阻隔而斷裂時,是家譜承載了‘繼往事,知來者的重任。”

義務工作者的激情

盡管每天都要在這座城市的大街小巷奔走“累得要死”,但趙勇每天晚上回家,還是要抽時間在網上干一件“不打糧食”的活兒———續寫家譜。“掙錢是重要的,但做這件事對我的家族來說可能更有意義。”趙勇說。

趙勇是推銷員,收入差強人意,續家譜的念頭來源于兒子的幾個問題。兒子上小學后,突然有一天回家問他:“我爺爺叫什么?”趙勇說叫趙某某,兒子接著又問:“那爺爺的爺爺叫什么?”

不但趙勇回答不上來,連趙勇的父親也一頭霧水。其他東西可以翻書上網查找,但先祖的名諱到哪兒去查?“總該有人把這些整理記錄下來。”否則兒子、孫子以及更遙遠的子孫后代,也會跟自己一樣茫然。

趙勇走訪親戚、查對資料,3個月后終于在網上給母親一家建立了五代以內的家譜。“一共一百多人,最高只能到曾祖父一代就再也上不去了”。

在百度貼吧上,他看到一萬多名注冊會員和自己忙碌于同樣的事,這讓他頗有認同感,“你越尋找下去,越有發現寶藏的大驚喜。當你發現原來自己和某某曾經來自同一個小山村時,那種為同宗驕傲的認同感,會讓你有特別大的滿足感。”

在百度貼吧上,趙勇認識了另一位自費續編族譜的同好潘泊云。

潘家有家譜,但“破四舊”時被奶奶從北京的夾壁中取出而被紅衛兵燒毀了。和家譜一起被燒掉的,還有高祖、曾祖及幾個祖輩的照片。

高中時體檢,體檢表發下來,見上面有“籍貫”一欄,就填上了出生地北京。結果回去父親就火了:咱們的祖籍是鹽山!鹽山是河北的一個縣,以前既沒有聽說過,也沒去過。為什么要填鹽山?

但這要怎么說?父親解釋不清,留下一句“以后你自己去弄明白”。

之后的工作,就像完成一幅幾萬塊碎片的拼圖,潘泊云不但要拼湊碎片,還要自己去把這些碎片從歷史塵埃中扒拉出來。最開始只有幾個人的名字,一個地名,然后他在大學期間去了鹽山,祖上前輩的姓名、經歷、歸宿慢慢清晰。他才知道高祖潘江是進士,做過廣西知府,資助過世交宋湘之子宋哲元讀書,后代中從政從醫,其中一子精書法,還先后隨趙秉均(曾任北洋政府國務總理)、吳佩孚參與過北洋政事……

前人的掙扎、奮起、磨礪與責任,巨大的感召力,在重新編撰和續寫家譜的過程中,讓潘泊云感受到一股足以充實靈魂的力量。

讓小人物也被歷史記住

畢業于南京藝術學院作曲系的王耿,從30歲起就開始研究家譜。多年過去,曾經寫歌劇的王耿如今已成為中國收藏家譜最多的個人。

他將家譜作為一門系統的學問努力推廣。“遺憾的是至今家譜并沒有形成學問,譜牒學也只是一種民間的叫法,還并沒有上升到文化的高度,成為一門學科。”王耿最大的遺憾是按血統傳承而記錄的家譜,在現代中國竟然沒有一部足以貫穿中華文明的完整家譜———連孔氏家譜也是斷代譜。

“家譜的價值,實際上與宗教、哲學所思考的是一個主題:即我們從哪里來,我們又向哪里去。沒了家譜,這個哪里來的問題就是模糊的,必然會影響到我們‘行走的方向。”每一個家族都有自己獨特的家族共性。如生理、愛好、性格等。

王耿說:“家譜就是家族史,中國人包括帝王將相都愿意和某個杰出人物拉上關系,都很難不在乎身后名,都怕被罵不肖子孫,這就是家譜和史書的約束教化作用。”歷史上的異族統治者,如元代清代,都要設法與黃帝拉上關系以取得統治合法性;即使是平常人,在自己的內心深處,肯定也有幾個與自己同一姓氏英雄人物的名字。

作為著名譜牒學者,王耿非常認同這樣一種感受:隨著歲月的推移,精神深處的孤獨時常令人“四顧茫然”———向上,“文革”毀掉家譜,沒有的過去;向下,個人如浮萍,將來去哪里?

“根斷了,找不見了、接不上了,家譜是個啥?我覺得就是給每個人一個位置,在自己繁衍百年千年的家族史中給自己留下一個位置。”他感慨,“有了這個位置,不管過多少年,許多人還是會知道你、甚至記住你,哪怕你再平凡卑微、默默無聞,總有一群人承認你、認可你,你總還有所歸屬。”

“對于個人有限的生命來說,還有比有人能記住你的名字更令人安慰的嗎?”