論鄧以蟄藝術美學的形意之辨

孫宗美

(華南農業(yè)大學人文與法學學院 廣東 廣州 510642)

學術史研究的一大典型思路和做法,就是從宏觀角度把握學者的思想體系和學術特點。對鄧以蟄美學的研究也不例外。作為中國現代美學與藝術學發(fā)展歷程中的又一學術個案,鄧以蟄及其書畫美學思想在近十余年來逐漸引起學界的重視。面對為數不多的鄧以蟄論著,研究者們力圖在其中尋繹其美學思想體系和特征,甚至努力嘗試為之命名。他們不僅注意到他融通中西的美學研究方法,指出他立足于中國傳統(tǒng)書畫藝術發(fā)展的史論結合性研究特點,還注意到他對藝術創(chuàng)造和審美的主體性的突出與強調。這些研究都為我們更清晰地認識鄧以蟄美學與藝術學思想提供了重要參考。那么,在上述觀點之外,還能發(fā)現鄧以蟄美學的其他特點嗎?

鄧以蟄美學以對中國傳統(tǒng)書法、繪畫兩大視覺性藝術的研究為主。這兩種藝術類型都以“形”為主,但又傾向于主體內在之精神表現,因此自古以來在書畫領域就有“形意之辨”的話題存在。“形”與“意”這對立而統(tǒng)一的二元既是中國傳統(tǒng)書畫理論展開的進路,也是鄧以蟄美學體系隱含的宏觀理論架構:他不僅從“形”、“意”關系的角度出發(fā)區(qū)分西畫與中畫、北宗與南宗,而且更進一步建構了以“心畫”為核心的美學思想體系。在鄧以蟄美學中,“形意之辨”實有三重涵義:其一是形式、形質或形象與意境的關系問題,其二是藝術史上從“形”到“意”的發(fā)展趨勢;其三則是“重形”與“重意”的問題。第一重涵義主要針對書畫藝術“意境”的闡釋而言,而與此相應,鄧以蟄對中國傳統(tǒng)書畫美學的分析研究幾乎都是從形、意兩端分別展開的,這無疑使得他的美學體系從形式與內容關系的角度呈現出清晰的理論架構。第二重涵義則與鄧以蟄對書畫藝術發(fā)展史的梳理審視有關,其史論結合的研究方法發(fā)揮了重要作用。第三重涵義實與第一重相呼應,即在詩與畫、南宗與北宗、中畫與西畫比較等方面表現出或形或意的偏重。總體上講,重意輕形不僅是鄧以蟄對中國書畫藝術發(fā)展史和相關理論準確把握的結果,也是他構建以“心畫”為核心的藝術美學思想體系的必然指向。追根溯源,來自亞里斯多德、黑格爾、克羅齊等人有關內容與形式關系的理論及形式主義美學思想與中國傳統(tǒng)的形意觀在鄧以蟄的美學世界中相互碰撞交融,結出了碩果。

一、“形式”與“意境”

從王國維到朱光潛、宗白華、鄧以蟄,對“意境”的標舉幾乎成為中國現代美學研究的共同傾向。與其他學者集中對“意境”進行本體闡釋不同,鄧以蟄別出手眼地從“形”與“意”(也即形式和內容關系)的角度出發(fā)來闡釋“意境”。鄧以蟄認定“形”的重要,無“形”就不能成其為字與畫,更重要的是“形”是意境表現的前提,沒有“形”就沒有“意境”。他說:

若言書法,則形式與意境又不可分。何者?書無形自不能成字,無意則不能成書法。字如純?yōu)檠哉Z之符號,其目的止于實用,固粗具形式即可;若云書法,則必于形式之外尚具有美之成分然后可。如篆隸既曰形式美之書體,則于形式之外已有美之成分,此美蓋即所謂意境矣。

意境亦必托形式以顯。意境美之書體至草書而極;然草書若無篆筆之筋骨,八分之波勢,飛白之輕散,真書之八法,諸種已成之形式導于前,則不能使之達于運轉自如,變化無方之境界,亦無疑也。故曰,形式與意境,自書法言之,乃不能分開也。

畫者形也。非摹擬外物之形似,但為繪畫者心中之意境以形象也。

可見,“意境”與“形”是相互依存的關系。然而,“意境”雖要通過“形”而獲得表現,但它卻不受“形”的束縛,“形”完全以“意境”的表現為轉移。這是因為“粗具形式”并非藝術的極詣,而“意境”的追求才是中國書畫藝術的必然趨勢和最高境界。鄧以蟄認為,“意境”是成就美的關鍵所在,所以才說“必于形式之外尚具有美之成分然后可”。此處,“意境”就是藝術表現的內容。他從內容(“意境”)與形式關系的角度來解析“意境”,并將形與意之“意”闡釋為“意境”,不僅充分尊重了書畫等視覺藝術的基本特點,而且有令人耳目一新之感。

鄧以蟄對形式與意境關系的看法深受黑格爾的影響。黑格爾認為“美就是理念的感性顯現”,其中“理念”就是藝術的內容,而“顯現”說明藝術要通過感性事物的具體形象來表現作為絕對精神和“真實”的“理念”。黑格爾的定義不僅肯定了藝術是感性與理性契合無間的統(tǒng)一體,而且也是內容與形式的統(tǒng)一體。他說:

遇到一件藝術作品,我們首先見到的是它直接呈現給我們的東西,然后再追究它的意蘊或內容。前一個因素——即外在的因素——對于我們之所以有價值,并非由于它所直接呈現的;我們假定它里面還有一種內在的東西,即一種意蘊,一種灌注生氣于外在形狀的意蘊。那外在形狀的用處就在指引到這意蘊。

這段話不僅體現了藝術的形式與內容二分的觀點,并且明確了形式對內容(意蘊)的指引作用。他同時強調,內容的決定作用也是不容忽視的:“形式的缺陷總是起于內容的缺陷。……藝術作品的表現愈優(yōu)美,它的內容和思想也就具有愈深刻的內在真實。”這與鄧以蟄對形式與意境關系的闡釋幾乎完全一致。

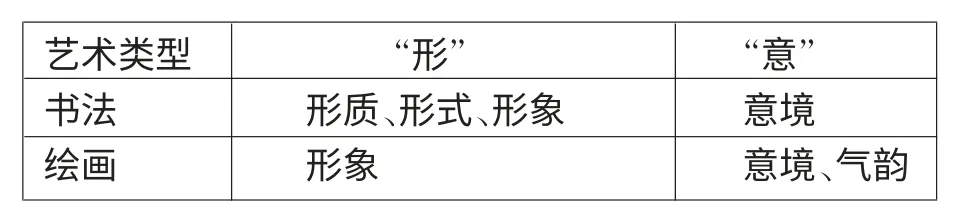

需要指出的是,在鄧以蟄的書畫藝術視野中,“形”的所指內涵是多元豐富的。就書法而言,“形”有“形質”、“形式”、“形象”三層含義;而于繪畫而言,“形”則主要指“形象”。鄧以蟄在言及書法藝術中“形式”與意境關系的同時,也說明了“形式”與“形質”的關系。他認為:“意境究出于形式之后,非先有字之形質,書法不能產生也。故談書法,當自形質始。”可見,“形質”是書法“形式”的重要構成與前提。書法的形質有三——“筆畫”、“結體”(“體勢”)、“章法”(“行次”),正是這些“形質”要素共同構成了書法的“形式”概念。而由“形質”要素組成的“形式”又是構成書法藝術“形象”的前提。劉綱紀在分析評價鄧以蟄這一書法美學思想的時候指出:“那種認為書法是無形象的藝術的說法是不對的。書法藝術當然沒有繪畫中那種直接描繪某一具體事物的形象,但它有訴諸視覺的、能喚起美感的形象。一切美的藝術都是形象的。美學上所謂的‘形象’,是在廣泛意義上,相對于不可知的抽象概念來說的,決非僅僅指某一具體事物的形象的描繪。”這一分析說明是頗有見地的,不僅補充和豐富了鄧以蟄書法美學中有關“形”的認識和看法,更從某種意義上完善和回應了鄧以蟄有關形式與意境不可分的理論見解。相對于書法之“形”的內涵豐富性,繪畫之“形”要單純得多,僅有“形象”之意。鄧以蟄認為,“形”為畫之基礎,人物山水畫都必須托形以存在,但中國繪畫又以無形跡之“氣韻”為最高追求,故又引出了形似與氣韻的關系問題。由此,根據鄧以蟄對書畫藝術之“形”“意”的關系探討,可以得出以下圖表(見表1):

表1

以上是從宏觀層面就意境與形式的關系而言,而單就字的形質也即書法的形質來看,則形式(“形”)與內容(“意”)二分的視角依然在發(fā)揮作用。鄧以蟄書法形質要素之“筆畫”和“章法”的闡釋都采用了剝除形式外殼進探內在精神的做法。關于書法之“筆畫”,他認為:“今書法之筆畫,乃為人運用筆之一物以畫出之筆跡也;筆之外,尚有指、腕,心則皆屬諸人;是以,此種筆畫不僅有一形跡而已。古人論書法者類皆言形之外,尚有其實質。實質為何?曰骨,曰肉,曰筋。骨肉與筋之說,始于魏晉間,后遂未有廢之者。”“筆跡”是筆畫之形跡,其內在實質則是骨、肉、筋。這種觀點既吸收了中國傳統(tǒng)書法藝術理論的思想,又受到西方表現主義美學的影響。因為他進一步說:

骨與筋可謂筆畫之實質矣。但欲達到骨與筋之境地,則為表現之事也。骨與筋者,自其本體言,本已為筆法上之表現而非形式,觀‘骨取指實’,‘筋取腕懸’諸說可知也,蓋言非指能實不能表現骨之能事,非腕能懸不能表現筋之能事也。然骨與筋為筆畫成立之根本,無此二者則無所謂筆畫,亦無所謂書法也;故稱之為筆畫之實質,無不宜也。由此實質,然后書法乃可開始。……書法者,人之用指、腕與心運筆之一物以流出美之筆畫也。

書法之筆畫,非一畫之痕跡,而為人之指、腕與心運用之筆墨之事以流出之美,所謂表現是也。

鄧以蟄反復強調書法“為人之指、腕與心運用之筆墨之事以流出之美”,這一方面是他透過書法之形式進探內容的結果,同時也反映他重視藝術內在之精神的傾向——所以他說“骨與筋為筆畫之基礎”,為他建立以“心畫”為核心的藝術美學體系做了基礎性的鋪墊工作。其后,他在闡釋書之章法的時候同樣使用了類似的視野和方法。他說:

書之章法,肇于自然。所謂自然者亦指貫于通篇行次間之血脈氣勢也。以血脈氣勢為章法之自然,此自然之又一面——內之一面也。前段所論,乃外之一面也。外之一面為章法之形式,故就字體及其形勢兩點觀之,足矣。若內之一面,無形質者也;換言之,即精神也,活動也。精神,活動,言之者誠難,而聽之者邈邈也。以其難言,益得根據血脈氣勢諸說以言;過此則更深入意境之域,而為書意篇之問題矣。

鄧以蟄認為,血脈氣勢(也即精神)為書之章法的內之一面,外之一面為形式。這內之一面的又不外乎“勢、筆墨、氣韻”三事。“氣韻為書畫之至高境,美感之極詣也。凡有形跡可求之書法,至氣韻而極焉。復為一切意境之源泉,其于意境實猶曲之于佳釀焉。”通觀《書法之欣賞》之《書法》一節(jié),可以發(fā)現:在形意二分的視角下,鄧以蟄對書法藝術層層剖析,其邏輯思路呈現以下圖示(見圖1):

圖1

氣韻是意境的源泉,是一切有形之藝術的最高追求,也是藝術美的所在。

亞里斯多德將美的藝術稱之為“摹仿”或“摹仿的藝術”。他認為詩歌、音樂、繪畫、雕刻等藝術摹仿的不只是現實世界的外形(現象),而是現實世界所具有的必然性和普遍性(也即內在本質和規(guī)律)。對此,鄧以蟄曾在《南北宗論綱》中說:“亞里士多德與藝術之定理曰:自然之摹仿。自然可供藝術之摹仿只有其外形。但外形只是物之外表,內部必有其活動之內容,……中國畫學理論自六朝以來向有形似與氣韻相對之說。形似者外形也;氣韻者內容之意識也。故藝術表現之范圍有內外兩面。嚴格言之,畫主外形,詩主內容。然中國畫之理想以能表現到內容為目的。”可見亞里斯多德對摹仿對象——現實世界以及摹仿內容的認識,也影響到了鄧以蟄的藝術形意觀。鄧以蟄強調“書”之肇于自然,雖不同于“摹仿”說,但也注意到藝術與自然的關系。尤其他充分吸收了“摹仿”說中對現實世界內外之分的看法,并結合克羅齊表現論進行創(chuàng)造性闡釋。

二、從“形”到“意”的藝術史發(fā)展規(guī)律

鄧以蟄談藝,向來堅持史論結合的方法。在他的研究視野中,中國書畫史也呈現從“形”到“意”(也即從單純注重“形”到追求內在意趣)的動態(tài)發(fā)展過程。

鄧以蟄在《書法之欣賞》中指出,從“形式”到“意境”是書體進化的軌跡。“一切書體可歸納之于形式與意境二種,此就書體一般進化而論也。”其所謂“書體”偏重于字形。中國古代書體種類眾多,有古文、籀文、大小篆、古隸、八分、章草、行草等。他認為篆隸等書體由于間架、行次整齊端莊,常用于銘功頌德的金石豐碑、高文大冊,故稱之為“形式美之書體”。秦石漢碑幾乎都采用這種書體。魏晉之際,“逸筆余興,淋漓揮灑,或妍或丑,百態(tài)橫生”的新書體——行草開始出現,是為“意境美之書體”。行草書體的出現得益于四個方面的因素:其一,官方禁止立碑,社會對形式美的書體漸少需要;其二,絹紙筆墨的制造工藝日益精良,“書所憑借之工具,無復如笨重之金石類,而為輕淡空靈之紙墨絹素,其拘束之微,得使書家運用自如。”其三,“漢魏之交書家輩出,書法已完全進于美術之域,筆法間架,講究入神”;其四,“魏晉士人浸潤于老莊思想,入虛出玄,超脫一切形質實在”。可見,社會政治因素、書寫工具制造工藝及書法技藝進步、哲學思潮都對意境美之書體替代形式美之書體起到了推動作用。

就繪畫而言,從形到意依然是不變的發(fā)展趨勢。鄧以蟄在《畫理探微》中先是別畫于繪,然后離形于體,之后進一步就畫之“形”的變化方式梳理。他以商周為形體一致時期,秦漢為形體分化時期,漢至唐初為凈形時期,唐宋元明為形意交化時期。從這一階段性劃分和命名來看,前兩個時期中國繪畫尚未走出對器體的依賴關系,“其形之方式仍不免為器體所范圍”,后兩個時期才進入完全脫離器體并從形到意的階段。具體來說,這四個階段所產生的藝術種類有“體”(一切工藝及建筑)、“形”(繪畫,以禽獸人物畫為始)、“意”(山水畫)三種,而在“意”這一類藝術中又進一步有層次之區(qū)分,有達到最高境界的“氣韻”型藝術。鄧以蟄指出:

形者脫于物質之拘束,而以物理內容(生命)為描寫之對象者也。形者畫也,歐陽之論畫言難畫之意,難形之心,是形與畫相通也。畫事異于體之造作而始于生命之描寫,故形以禽獸人物畫為始也……意者為山水畫之領域,山水雖有外物之形,但為意境之表現,或吐納胸中逸氣,正如言詞之發(fā)為心聲,山水畫亦為心畫。胸具丘壑,揮灑自如,不為形似所拘束者為山水畫之開始。至元人或文人畫則不徒不拘于形似,凡情境、筆墨皆非山水畫之本色,而一歸于意。表出意者為氣韻,是氣韻為畫事發(fā)展之晶點,而為藝術至高無上之理。由于“氣韻則超過一切藝術,即形超乎體,神或意出于形,而歸乎一‘理’之精微”,因此又可將這一藝術類型稱為“理”。《畫理探微》第二節(jié)標題“論藝術之‘體’、‘形’、‘意’、‘理’”即是此意。從“體”而入于“理”,其實反映了中國藝術從對器體的依賴到脫離器體,進而到追求生命之描摹,再到不拘于形似乃至完全以“意”之表現為核心的整體歷程。從宏觀角度看,其中恰恰隱含了從“形”到“意”的發(fā)展趨勢。中國書畫藝術發(fā)展到后期,尤其是“氣韻”(“理”)型藝術,幾乎全以畫家主體之“意”為轉移,“形”則成為次要的因素。因此,有學者指出,“鄧以蟄對書畫史的研究結果表明:中國書畫藝術的歷史,是朝著表現書家和畫家自我情感的方向前進的。越是后代的書畫藝術,它們‘表意’、‘說理’的成分也就越發(fā)濃厚和明顯。”而正因為把握到中國藝術的這一歷史進程特點,鄧以蟄才進一步得出“畫為心畫”的結論并做了深入闡釋。1951 年,鄧以蟄在回顧總結中國藝術史時說:“我們的理論,照我們前面所講的那樣,永遠是和藝術發(fā)展相配合的;畫史即畫學,決無一句‘無的放矢’的話;同時,養(yǎng)成我們民族極深刻、極細膩的審美能力;因之,增我們民族的善于對自然的體驗的習慣。”“畫史即畫學”,這既是他對中國書畫藝術史及理論史發(fā)展特點的準確概括,也是他親身踐行的科學研究方法。無論是從“形式美”到“意境美”的書體史,還是從“體”、“形”至“意”、“理”的繪畫發(fā)展史都是在“畫史即畫學”視野下成就的發(fā)現,更準確概括了中國書畫藝術從“形”到“意”的發(fā)展歷史。

三、重形或重意

鄧以蟄持“畫為心畫”看法,對“意”的重視是明顯的。但對于書畫等訴諸視覺的藝術而言,“形”又是必不可少的。他并不否定“形”的必要與重要,只是認為應該恰當把握和處理形、意二者在不同藝術類型中的關系。

首先,或形或意的偏重是了解詩畫關系以及二者不同藝術特點的重要標準。詩與畫之關系是中國傳統(tǒng)藝術理論的關注重點,流傳最廣影響最深者莫過于蘇軾的“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”(《書摩詰藍田煙雨圖》)。蘇軾此論是對詩畫互融的褒揚和提倡,也代表了傳統(tǒng)的觀念。鄧以蟄認為,一般以表現媒介區(qū)分認識詩畫的做法不足取,因為“詩有聲韻言詞,畫用顏色筆墨,乃藝術之區(qū)別,非詩畫之究竟義也。”他從形意關系的角度對詩畫互融的傳統(tǒng)觀念作了進一步申說。他認為“詩有意而無形,實則詩中無不有形。……畫有形而無意,然山水畫重氣韻,氣韻所以表出意境者也。”可見詩之“無形”與畫之“無意”都只是淺層表象,真實的情況則是詩“主意而重形”,畫則“主形而重意”。在這里,形與意既是區(qū)分詩畫藝術的參照因素,又是標顯詩畫藝術特色的坐標。由形與意之關系來看詩畫之關系、特點,鄧以蟄有一段話至為深刻:

詩主意而重形,是以“情必極貌以寫物”(《文心雕龍·明詩》);畫主形而重意,是以畫重氣韻生動之意。意有首尾終始之變遷,動也;形為事物之結構與范圍,靜也。由動觀靜,則情景一致,事事如畫,此詩人之態(tài)度也。畫家之態(tài)度乃由靜觀動。由靜觀動,則盈天地萬物之間者,莫非生氣;生氣運行實能一以貫之于萬物……山水畫取動靜交化,形意合一之觀點,納物我、貫萬物于此一氣之中,韻而動之,使作者覽者無所間隔,若今之所謂感情移入之事者,此等功用,無以名之,名之曰氣韻生動。此山水畫不重形而重理之故也!

繪畫(尤其是山水畫)主形而重意,故能以靜觀動,達到“納物我、貫萬物于此一氣(按:生氣)之中”的效果。而作者和覽者也可以在其中溝通并產生共鳴,這一切都可以歸于繪畫之“氣韻生動”的效用。西方所謂審美“移情”的發(fā)生大概也不過如此。此時,山水畫之“意”就等于“理”、等于“氣韻生動”,而畫之“形”或“形似”的內涵也隨之發(fā)生了重大變化:“非摹擬外物之形似,但為繪畫者心中之意境以形象也。”因此,“形似”的涵義其實有兩種:其一是摹擬外物之形的“形似”,其二是以繪者心中之意境為轉移的“形似”。就后者而言,此種形似之“形”雖呈現物之形,但已非物之實“形”,而是融繪者心中意境為一的“形”。故曰:“山水雖寫形,而實為心畫”。鄧以蟄在《畫理探微》中用了較多篇幅論“形似”與“氣韻”的對立。其所謂與“氣韻”對立的“形似”即是第一種涵義。由此觀之,主“形”的繪畫對“意”的追求就顯得尤為重要,而鄧以蟄從形意二分的角度看詩畫之分別對于認識中國繪畫主形重意的特點也有重要意義。

其次,形意之辨還是鄧以蟄判別南北宗差異的標準。南北宗之說自明代董其昌提出之后盛行不衰,直至近代在“五四”重估中國傳統(tǒng)文化價值的思潮推動下,才受到徐悲鴻、滕固等大家的質疑和批判。而與徐、滕等人同時的鄧以蟄卻不受時論影響,從畫史及筆法等角度對南北宗之說加以詳析。而前述詩與畫、形似與氣韻的問題都與南北宗的辨析有關,這幾個問題相互滲透交叉結合,最終形成一個有關中國繪畫發(fā)展及藝術特色的完整的理論體系。與批判南北宗之說的觀點不同,鄧以蟄不僅認同于這種派別的劃分,更進一步指出南北宗之分其實涉及到哲學上的見解和主張。這正好與他分析南北宗各自不同創(chuàng)作手法和藝術理念的做法相呼應。他為了突出中國畫的獨特個性,先將畫與繪進行了區(qū)分,指出別于繪之“畫”或者說書畫同源之“畫”的一大特點就是“筆法”。筆法之重要不僅因為它是畫之必不可少的“工具”,更在于它是承載“形”、“意”的媒介,能體現不同的藝術個性,擔負著繪畫發(fā)展流變的使命。因此,“山水為畫,畫在乎筆”。作為中國自唐代開始的重要流派劃分,南北宗的分別自然要表現于筆法。鄧以蟄非常敏銳地看到了這一點,他說:“就山水畫言,所謂南北宗亦由筆法分派。南宗用中鋒演為披麻皴,北宗用側鋒演為斧劈皴。”披麻皴脫胎于正鋒,斧劈皴脫化于側鋒,側鋒易于取物之形勢,故成勾砍之法。“勾砍者其用筆但為涂抹耳,繪或有之,其于畫之能事實背道而馳。”所以,鄧以蟄重南宗輕北宗的傾向十分明顯,其別畫于繪,突出畫之“筆法”的用意也于此彰明。勾砍之法易取物形,而“以中鋒筆法作畫,再比之于濃艷勾砍之院體北派,似乎簡率。”南宗與北宗,一簡率一重物形,故鄧以蟄在《南北宗論綱》中以一語簡括二者:“南宗者心畫也,北宗者目畫也。心畫以意為主,目畫以形為主。”簡率者因其重意不重形,故曰心畫;重物形者自然以視覺效果為主,故曰目畫。由于王維向來被視為南宗之祖,鄧以蟄也圍繞王維及其畫學評論展開了論述分析。他認為王維山水畫以意境為主,后人師法王維主要祖其意境而非其畫法。以意為主不僅超脫跡象,且以山林泉石之“天趣”為宗。同時,王維既是畫家又是詩人的身份,不僅開辟了后世南宗山水畫家必為詩人的先河,而且與“詩中有畫、畫中有詩”的藝術表現特點相應。由于“畫主外形,詩主內容”,提倡“畫中有詩”其實就是主繪畫重意的表現。

最后,鄧以蟄對畫之形意關系的探究也與其對中西方繪畫區(qū)別的思考有關。在其發(fā)表于1935 年的《國畫魯言》中,他由中國繪畫的表現工具——線紋說起,認為中國山水畫畫家最注重胸襟與筆法——這是與西方繪畫的根本不同。他說:

中國山水畫最初是詩人專有的藝術。唐宋山水大家如王維,鄭虔,郭忠恕,范寬,米芾之輩,無一不是詩人。因此中國畫的描寫是詩人的胸襟,不一定是直接的自然。謝赫繪畫六法首重“氣韻生動”,次為“骨法用筆”。若“應物寫形”,“隨類傅彩”,“經營位置”,“傳移模寫”等法,不過是畫家學習的初步。若欲養(yǎng)成一真正畫家,陶冶之功,要與詩人無異。

以胸襟溝通詩人與畫家,其實就是強調繪畫創(chuàng)作要以“意”為主、以“意”為先,中國傳統(tǒng)畫論的“意在筆先”即是此意。所以“欲于中國繪畫中尋求徹底的寫實派終屬無望”。著名畫家、藝術教育家林風眠在《國畫魯言》按記中不僅高度評價了鄧以蟄比較中西繪畫差異的做法觀念,更由此進一步提出:“我覺得西方藝術,形式上之構成傾于客觀一方面。常常因為形式過于發(fā)達,而缺少精神之表現,把自己變成機械,把藝術變成印刷物。東方藝術,于形式上之構成,傾于主觀一方面,常常因為形式上過于不發(fā)達,反而不能表現情緒上之需求,把藝術陷于無聊消遣的戲筆。其實西方藝術之所短,正東方藝術之所長;東方藝術之所短,正西方藝術之所長。短長相輔,世界新藝術之產生,正在目前。”在中西方文化碰撞交匯的二十世紀初,中西對照的思維視角比比皆是,而鄧、林二人的見解既順應了時代潮流,又有獨到之處。其最終指向當然是彰顯自我民族特色的同時,求得世界性藝術的產生和發(fā)展。

結 語

現代著名畫家劉海粟曾在《談中國畫的特征》中指出:“我覺得中國畫的最大特征,就是一個‘意’字,所以古人一談到作畫,便要提到‘意在筆先’這句話。這個‘意’字,包括的內容很廣,……六法論中的‘氣韻生動’一詞,可以說就是‘意’字的最高境界。……中國畫的第二個特征,我認為是‘筆墨’。……其實它就是具體完成和表現出畫面的東西,如果更具體一點,就是憑它來分辨畫家水平的高下的技法部分。它不能離開‘意境’與‘形’‘神’而單獨存在,所以謝赫把‘骨法用筆’兩者合為一詞。”無獨有偶,作為二十世紀中國最重要美學家之一的鄧以蟄在他的書畫藝術美學中也表現出幾乎一致的看法。他說:“骨法用筆和氣韻生動是我國自六朝以來,畫理上兩個基本問題。骨法用筆是技術上的問題,也就是畫法上的傳統(tǒng)的問題;氣韻生動是效果問題,也就是鑒賞的問題。”技術畫法關乎“形”,氣韻生動關乎“意”。這既是對傳統(tǒng)畫學的理解,也是其研究視角的說明。從技術筆法入手進而至于藝術效果,鄧以蟄對傳統(tǒng)繪畫的美學審視正是在技術與效果兩條思路并行的基礎上展開的。需要指出的是,在對“形”的關注和重視上,鄧以蟄表現出對書畫藝術筆畫技法獨到而精深的分析理解。這是一般美學家常所不具備的。在中國近現代歷史上,很多美學家或專注于哲學思辨的理論演繹,或從感性認識出發(fā)尋繹藝術的審美特質,較少有人如鄧以蟄這樣從專業(yè)技法入手進而及于理論層面進行分析探索。究其原因,一方面與其家學淵源的熏陶漸染有關,另一方面則與克羅齊直覺表現論的形式主義傾向不無關系。總而言之,“形意之辨”貫穿了他的整個藝術美學思想體系,成為除史論結合(即“畫史即畫學”)之外另一大研究視角和思路特點。

〔注釋〕

①王有亮將鄧以蟄的美學思想概括為“心物交感”美學(簡稱“交感美學”)(王有亮:《“現代性”語境中的鄧以蟄美學》,北京:中國社會科學出版社,2005 年版),唐善林則認為應該將其命名為“心本”美學(唐善林:《“心本”:鄧以蟄美學命名的一種嘗試》,《文學評論》,2011 年第6期)。

②劉綱紀:《鄧以蟄先生生平著述簡表》,參見《鄧以蟄全集》,合肥:安徽教育出版社1998 年版,470 頁。

〔1〕朱志榮.論鄧以蟄中西融通的美學研究方法〔J〕.文藝理論研究,2011(3).

〔2〕鳳文學.畫史即畫學——鄧以蟄書畫美學及其方法論意義〔J〕.安徽師范大學學報(人文社會科學版),2004(5).

〔3〕唐善林.“心本”:鄧以蟄美學命名的一種嘗試〔J〕.文學評論,2011(6).

〔4〕孫宗美.“意境”與道家思想——中國現代美學研究范例論析〔J〕.武漢大學學報(人文科學版),2014(6).

〔5〕鄧以蟄.鄧以蟄全集〔M〕.合肥:安徽教育出版社,1998.

〔6〕〔德〕黑格爾.美學(第一卷)〔M〕.朱光潛,譯.北京:商務印書館,1997.

〔7〕亞里斯多德,賀拉斯.詩學·詩藝〔M〕.羅念生,楊周翰,譯.北京:人民文學出版社,1962.

〔8〕朱光潛.西方美學史〔M〕.北京:人民文學出版社,2004.

〔9〕王有亮.“現代性”語境中的鄧以蟄美學〔M〕.北京:中國社會科學出版社,2005.

〔10〕劉海粟.談中國畫的特征〔J〕.美術,1957(6).