上山場下茶村,武夷山尋茶

每年清明到五月初是武夷山最為繁忙的采茶時節,山坡上的大小茶園里都能見著一道道采茶盛景。這段時間的武夷山會從周邊區域涌入大量的外來采茶人,同時也吸引了眾多前來尋茶的人。如今在武夷山境內,王禹杰這樣全情投入到武夷尋茶之樂的外來茶人已不在少數,他們或獨自一人,或三五成群地探尋茶山,這樣的尋茶節奏已漸漸成為武夷茶由內而外深度傳播的一個重要組成部分。

在愛茶人的眼中,“山場”極具吸引力,而武夷山的“山場”在全國眾多產茶區中可謂獨樹一幟。對于武夷巖茶來說,最好的山場莫過于“三坑兩澗兩窠”。三坑兩澗,包括慧苑坑、牛欄坑、倒水坑、流香澗和悟源澗,而兩窠即是竹窠、九龍窠。撇開專業的解釋,通俗來說,山場就是茶樹的生長環境。這些堪稱“巖巖有茶,非巖不茶”的武夷山產茶勝地,王禹杰時不時就會攜上茶友茶師前來探看。

因為在廈門從事藝術工作,王禹杰習慣以茶會友,與藝術家、策展人、藝術愛好者交流之余,交換彼此的飲茶心得也成為藝術空間的內容之一。鑒于周邊愛茶同好愈來愈多,王禹杰一有機會就盡量邀請專業茶人開課講茶,也推出了自家的武夷正巖好茶。藉由這樣的平臺,每當有專業茶師到訪空間,一項重要的環節便是陪同茶師前往武夷山訪“三坑兩澗兩窠”。由山場到茶村,走進茶廠了解整套的制茶程序,這樣自得其樂的尋茶節奏,在武夷山的茶世界里每天上演。

上山場,尋看“三坑兩澗兩窠”

本次尋茶的重點,仍舊是位于武夷山景區中的“三坑兩澗兩窠”核心山場。在王禹杰看來,山場雖然林立,產地也有嚴格的區分,然而這么大一片自然寶庫,完全可以理解為是一座“大山場”。身臨“大山場”,先入牛欄坑、倒水坑與慧苑坑。牛欄坑茶園呈階梯式,面積大約60畝,這里土質肥沃、日照較短,大多數種肉桂;而倒水坑面積較大,以種水仙、肉桂和一些小品種為主,一路上水聲相隨,幽香撲鼻;慧苑坑周邊多小山包,真正的老樅水仙比正坑的品質更優,另外該坑的內外鬼洞名氣很大,出自這里的名叢也很多,如想品其水仙可移步慧苑坑內的慧苑寺,一邊感受巖韻。

走過“三坑”,行經毗鄰慧苑坑的流香澗,可達九龍窠、竹窠、悟源澗。作為接廊的流香澗,此處因巖壁夾峙、幽蘭飄香而得名。隨著山澗往北一折,即為清涼峽,茶樹生長在這里,不僅有“巖骨花香”,更有流香之韻,只是茶產量較少。出流香澗東行,越一小嶺,即可見到茶葉名叢——“大紅袍”母樹,此地正是游人最多的九龍窠。母樹種植于巖腰的盆式茶園內,共6株,外砌石堰加以護衛,加之峽谷兩邊崖壁刻有詠茶摩崖石刻,因而倍顯珍貴。至于兩窠之二的竹窠,可拾青苔石階賞梯式茶園,這里是水仙的樂園,是喜愛飲老水仙茶人的必訪之處。最后,位于馬頭巖附近的悟源澗面積雖不大,但此地肉桂、老樅水仙的品質皆好,只是澗里茶園太小,名氣不算太大。

下茶村,遇見制茶秘境

武夷景區雖然不大,但是各個山場茶品自有特點,在王禹杰看來,要達到香水韻俱佳,除了要好山場,制茶人對于品質的影響也很大。位于武夷景區北面南接星村的黃柏村果園“14號合和窠”手工巖茶坊,便是王禹杰較為心儀的一處制茶良所。此次一行正巧趕上了合和窠春茶的制作期,“采青、萎凋、做青(搖青)、殺青、揉捻、烘焙、揀剔、毛茶”等一系列制作工序基本上都能現場察看,對于茶人而言,這是尋覓好茶的關鍵所在。在合和窠,有時也可與茶坊工人一道制茶,長時間則提供各地愛茶人以義工的身份前來學習制茶。大家因茶相聚,在合和窠為的也是做出心目中的正巖好茶。

與正巖茶村較為便利的交通不同,正山小種發源地桐木關則山路難行,然而近年倒成為茶人屢次造訪的熱門秘境。由星村出發,沿著九曲溪溯源而上近兩小時便可抵達桐木村。在桐木村,這里的作坊式茶廠,一般就是一棟三四層小樓,一層為磚結構,樓上為木結構。在小樓中,紅茶制作的各個工序基本上都在這里進行。紅茶的制作工序與巖茶相比較為簡單,主要為采摘、萎凋、發酵,最后烘干。只不過紅茶的獨特之處在于萎凋、烘干,兩道工序都在杉木修建的青樓中完成,要燃燒松木加溫烘烤,這也是煙熏味、桂圓味獨特口感的關鍵。五月的桐木村,此刻正是制毛茶的時候,六月一到,便進入做精茶的時節。

在武夷山,除了訪茶感受武夷茶文化的博大精深外,這里的老鎮古村落也是值得探看的好去處。在下梅古村、曹墩,甚至散落周邊的古村落來一趟小旅行,既可以從明清老民居建筑中體會舊時崇安茶業的昔日榮光,也可以感受在地人“因茶居業”的小日子。而走入外來藝文從業者集中的蘭湯村,你會發現武夷山也有它新潮藝文的一面。

文藝閑晃 蘭湯

王禹杰眼中的蘭湯是類似廈門曾厝垵的一個聚落。從濱溪道橫跨蘭湯大橋,經過一條林蔭道,眼前有一片老村落,這里就是蘭湯村。這些老村落里頭不難發現藏著文藝匠心。這里除了有山居歲月木屋旅館,也有像“藍灘17號”咖啡館,無論是花園的布置,還是室內的裝潢,每一個細節都能彰顯店主的藝文品位。在蘭湯,不一定非要喝茶,也可以照樣來杯咖啡,聽音樂,各種特色小店漸漸吸引文藝青年的造訪,可視為武夷小資生活的范本。

“萬里茶路”的起點 下梅古村

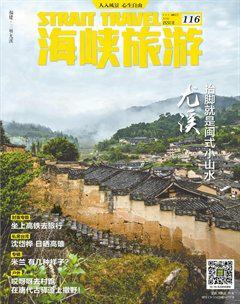

下梅作為萬里茶路的起點,位于武夷山東部梅溪下游,是一座依山傍水的小村落。一條穿村而過的溪流將村子一分為二,這條全長2000多米的水路,讓竹筏和木船能夠從梅溪直接到達茶坊,為制茶與運茶提供了便利,也為下梅帶來了曾經盛極一時的繁榮。下梅古村有近70幢清代古民居建筑,保存完好的有30余座,磚雕、木雕和墻頭彩繪的出眾也讓人獲悉曾經由茶路所帶來的奢華榮光。在下梅,不可錯過的老建筑,有曾經下梅首屈一指的鄒氏祖祠與大夫第,了解鄒氏家史也就等于了解萬里茶路上閩商與晉商的販茶史。

遇見“巖骨花香” 茶村曹墩

曹墩位于武夷山市星村鎮,從明代開始,曹墩就一直是武夷巖茶的主要產地,這里家家戶戶做茶,索性叫“茶村曹墩”。除了茶之外,曹墩的生活還有兩件雅事,文書和蘭花。在這里的吊腳樓古街,可以看到很有特色的行業對聯,而每家每戶都可以看到蘭花的風景,多則數十盆,甚至成百上千盆。曹墩是巖茶之鄉,也是蘭花之鄉,因此堪稱武夷山“巖骨花香”四字的形象代表。

推薦行程

3天2晚

悅華酒店、大紅袍山莊、武夷山莊、侯鳥之家等

DAY1

經典漫游道一:巖骨花香

水簾洞口-天車架-慧苑-流香澗-九龍窠(大紅袍)-天心永樂禪寺

經典漫游道二:尋古探幽

大紅袍景區入口-馬頭巖-悟源澗-天游峰

環景區騎行線路:

蘭湯村-九龍窠(大紅袍)-水簾洞-北入口-小竹林-蓮花峰-遇林古窯-星村-竹筏碼頭-一線天-虎嘯巖-天游峰-九曲巖茶村-武夷宮-蘭湯村

DAY2-DAY3

周邊村鎮騎行自駕路線:

蘭湯村-星村-曹墩-黃村-紅星-程墩-龍川-十八寨-青龍大瀑布-桐木村-黃崗山,從海拔1600多米下到海拔500多米。