追尋自己看的方式

王犁

對于畫家來說,畫畫是表達自己的方式,畫展是表達自己方式的延續。對于觀眾來說,時下有著太多畫展,重要的是作品是否讓人記憶和回味。什么是值得記憶和回味的作品呢?當然是好的作品。什么是好的作品?說實話哪怕專業人士也討論不清楚。那么,什么才是不好的作品呢?倒可以聊聊。“行、俗、野”應該算是不好的作品,“行、俗”是審美品味問題,不可治;“野”有審美問題,也有技術問題。畫畫這種事,寧愿技術有問題,千萬不要審美有問題,這是天經地義的道理。

徐鋒的繪畫沒有行氣和俗氣,這是肯定的。難道徐鋒對行氣和俗氣有天生的抗體嗎?我想不是。在江南吳越文化濃厚的浙江,舟山的地理環境和人文環境的獨特性顯得那么的與眾不同。而直接與徐鋒繪畫有關系的,應該是舟山的生存環境和學習環境小氣候形成的特殊群落,正如這個群落的核心人物王飚老師說的那樣:“我們舟山交通不方便,畫畫也沒有市場,堅持畫畫的就不考慮其他了,畫自己想畫的,反而沒那么復雜。”這句話說得很平實,其實很不容易!

徐鋒的繪畫作品應該是追尋在傳統審美趣味的引領下進行形式語言實踐的傳統,這個傳統在林風眠、李可染等前輩的努力下,用他們超常的智慧和藝術實踐完成了兩種文化的無縫焊接,成為傳統文化不可分割的一部分。而那種異軍突起,仿佛可以以水墨的方式納入西方強勢文化體系,進行與世界接軌的實驗水墨或者是叫抽象水墨,在缺少更深層次文化滋養的20年后已趨式微。

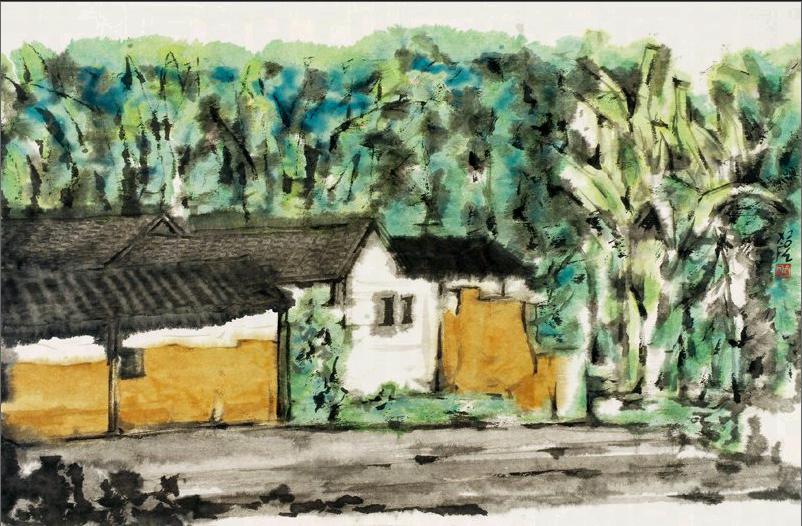

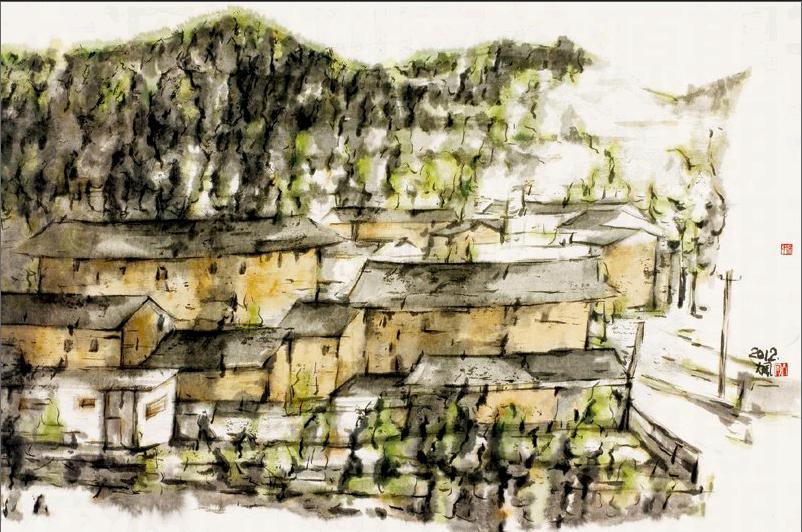

形式語言的追求,在畫家自身意識的驅使下,確實需要一方水土的滋養,正如徐鋒寫生日記里寫到的:“船還沒到碼頭,早已看見密密麻麻的房屋從海邊一直聳立到山頂,心為之一顫。青濱島的房屋建得極有特色,沿海面依次為礁,礁石上筑石坎,石坎上再造房子,兩層三層的,再一層礁石、石坎、房子,層層相疊,直到山頂,形式感極強。”這種先天的地理優勢和王飚這一代老師輩營建的對繪畫本體思考的氛圍,無形中在徐鋒身上交匯,在主題繪畫創作者們還在不停地肩負小說家的責任進行敘事時,以描摹寫實為終極追求的炫技者承擔照相機的功能時,徐鋒們已經輕裝上陣,逼近對繪畫本體核心的形式語言的探求。

做什么事都不會有坦途,總會有無數陷阱,所以成功者才會享受到無限的快樂,才會有歲月的厚度,才會有歷盡困難后的欣慰。哪怕局限到畫畫,拿著毛筆在能滲化的宣紙上作業,“拉開距離”的傳統派有黃賓虹、齊白石——群星璀璨,“融西于中”的現代派也有林風眠等英雄人物,更有傅抱石這樣的仙人讓美術史家不好歸類。但還是有太多的陷阱等著大家去鉆,對傳統的誤讀者仍然會加速大眾審美下滑的趨勢。趨同性的大眾審美和低端收藏者的審美需求已經是當前我輩們普遍的陷阱,還好徐鋒在遠離大陸的海島。

徐鋒是一位有姿態的畫家。這種姿態表現在他的作品里,也是對自我的一種要求。特別是他的寫生作品已展露了自己的優勢,那就是發揮他形式把握的天性,又在現實景象的限制下,遠離一般平面裝飾的誘惑。徐鋒《九華山寫生》《澳洲寫生》《福建寫生》《舟山寫生》堪稱他努力的集中體現。

徐鋒寫生日記里闡述,中國畫寫生有目記心識,有對景寫實,有根據畫面需要及個人的審美組合取舍搬移。我時常固執地以為中國畫的寫生,應該有很大的主觀性,怎樣突破風景的界限回到山水,應該是中國畫寫生努力的方向。假如《澳洲寫生》還有照相機鏡頭式看的方式,那么《福建寫生》是對《澳洲寫生》的突破。我始終認為畫家應該一輩子都在追尋自己的看的方式,在這種艱辛的追尋過程中,不要主動地撲向照相機鏡頭,自己為難自己。幾年前在“點點海墨——舟山六人展”上,童中燾先生看了徐鋒的寫生說:“相信中國文化有很大的包容性,中國畫也是一樣。”童中燾先生的話仿佛對我的認識局限也是一種釋放與減壓。