襲擊日軍列車的中國院士

薩蘇

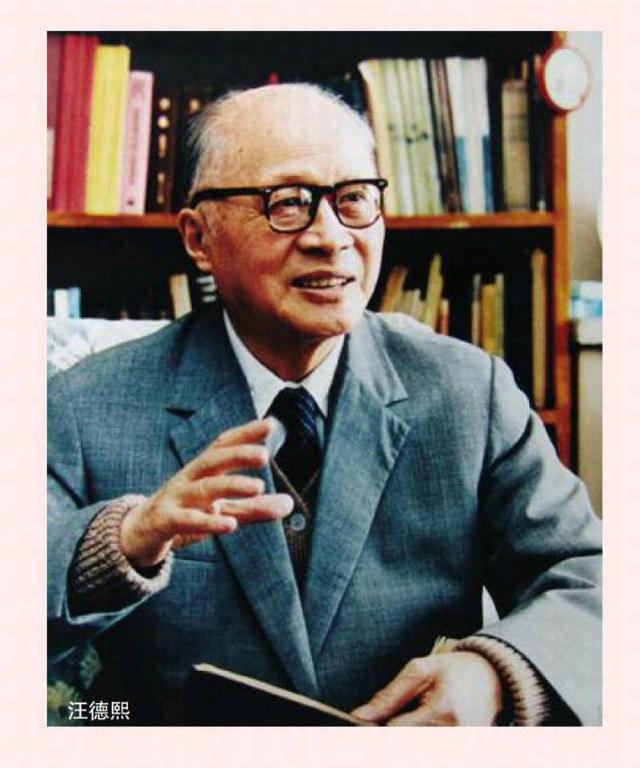

東方的知識分子,永遠給人一種文質彬彬、書香雋永的感覺。然而,中國頂尖的知識分子——中國科學院的院士里面,竟然有親手殺過日軍的人物。估計對很多人來說,這都是個讓人難以置信的事情。不過,這樣的人物在歷史中真實存在。比如,中國著名的高分子化學家汪德熙。

汪德熙何許人也?他是核化學化工事業主要奠基人之一,中國科學院原子能研究所副所長、資深院士。在抗戰中,對他咬牙切齒的還不是普通的日軍,是日軍中的精英,負責諜報和偵破工作的憲兵部隊。

這是一段鮮為人知的歷史。1938年,時任中國大學化學系講師的汪德熙與其他數百名北平的知識分子一起,在葉企孫的組織下離開敵占區,到達冀中抗日根據地。他們就此成為八路軍兵工事業的重要科研力量,締造了敵后根據地的兵工傳奇。

沒有槍沒有炮怎么辦?

抗日戰爭中敵后根據地的艱難是今天電視劇中難以反映的。比如,八路軍的子彈從哪兒來?“沒有槍沒有炮,敵人給我們造”,可能嗎?繳獲,通常只有在殲滅戰中才會比較多,打日軍的殲滅戰太不容易——就算是殲滅戰,日軍也不可能痛痛快快繳槍繳子彈。況且,日軍出門和八路打仗也不能背著子彈箱,給偽軍補給更是控制嚴格,因此八路軍的繳獲是十分有限的。

靠國際援助,比如被視為老大哥的蘇聯可能嗎?從現有資料看,八路軍在綏遠的部隊確實一度與蘇軍控制的外蒙打通聯絡,但唯一得到的支援竟然是大量馬列主義書籍。馬克思的《資本論》不能當炮彈直接打。

靠友軍也就是國民黨方面支持可能嗎?國民政府在早期曾給八路軍相當多幫助,比如平型關上林彪敢揮霍一把就是仗著剛從二戰區領來了大量彈藥。然而到了1939年后,一方面國共開始摩擦,另一方面因為國際通道被切斷,國軍自己家里也沒有隔夜糧,這方面便無法指望了。

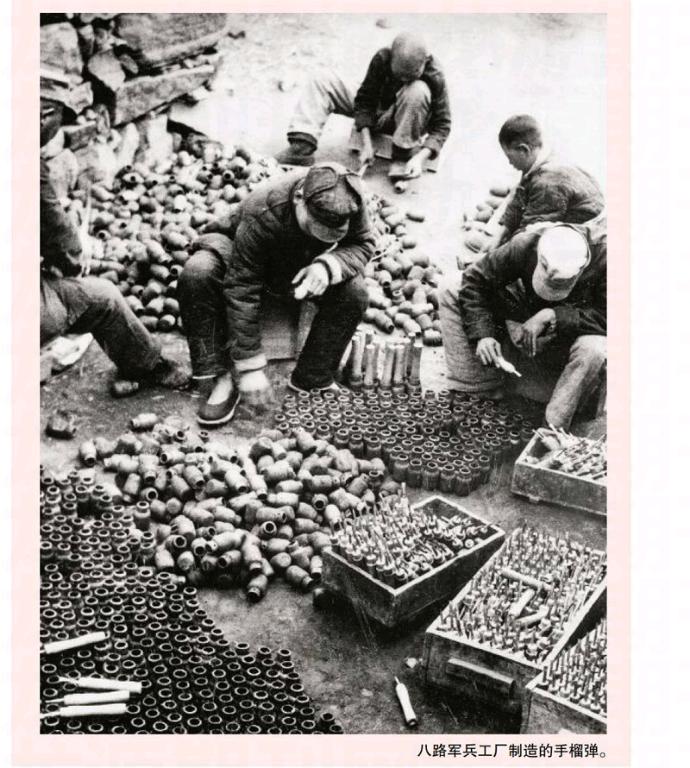

最關鍵的還是要靠自己。真正起作用的是八路軍自己的兵工廠。到1939年,僅晉察冀根據地便有兵工廠7座。到1941年,八路軍最大的兵工廠——黃崖洞兵工廠,已經達到了年產步槍3300支的規模,大大緩解了敵后抗戰的裝備問題。

兵工是要依靠科技的,這方面,敵后抗戰得到了大量愛國知識分子的支持。在北平負責清華大學校產的葉企孫便是其中典型,他曾想方設法為八路軍發去大量經費,以至于戰后盤點,發現葉企孫把本來準備建清華成府小學的經費全部交到了八路軍那邊打日軍。他對于抗戰更重要的貢獻是組織大量教授、學生前往根據地協助兵工事業的發展。冀中的地雷那么厲害,葉企孫等是有很大貢獻的。

汪德熙去冀中是瞞著家里人的,自稱到天津清華大學分校去教書(葉企孫真的每個月給他家寄講課費,所以家人一直沒有懷疑),為了能進入根據地,他化裝成了傳教士,然后還學了句日語“我是基督徒”。

值得一提的是,和汪德熙同行的也是一名后來的科學院資深院士,這便是當時在清華大學擔任助教的葛庭燧。這位葛老先生的經歷更加傳奇,在冀中鼓搗地雷炸藥之后于1941年去了美國,后來參加了一個神秘的工程——曼哈頓工程。這次,葛庭燧和他的同事們制造了一個比地雷更響的大家伙。兩枚原子彈被投在廣島和長崎,大大加快了日本法西斯投降的過程。

汪、葛兩位的旅途有驚無險,他們受到了冀中軍區呂正操司令員的歡迎。汪德熙本人后來擔任了冀中軍區供給部化工技術工作的負責人。

“肥田粉”論文

汪德熙和他的戰友們就在日軍的眼皮子底下與留在北平的外籍教授們進行聯系,解決了冀中根據地高性能炸藥研制中的多個重要問題,日軍硬是拿他們沒辦法。同樣是從清華來到冀中、新中國成立后擔任一機部重型礦山局副局長的張方回憶:在冀中的專家們因為缺少實驗條件,經常用英文寫信給在北平的洋教授們求助,這些信件從冀中敵占區的“關系”處以平信寄出,日軍對所有信件都會進行檢查,然而,次次都會放行,因為這些信件的內容,無非是回鄉的學生與教授交流關于“肥田粉”的學術論文而已。日軍過了很久才發現,其實,這些信件探討的,是怎樣制造對付日軍火車的炸藥,英文不好的日本人看不懂。實際上,這是國際友人和中國專家在共同幫助八路軍完成制造烈性炸藥的技術攻關。

汪德熙等到達冀中前,八路軍發展的民兵多用黑火藥裝地雷和手榴彈,但這是用于襲擾和自衛的,正規部隊不能靠這個。日軍記載,第一次攻打井陘煤礦的時候,八路軍的手榴彈曾扔得日軍陣地外到處都是,基本不響,這是因為下雨導致黑火藥受潮。八路軍炸炮樓用的炸藥包,根本不能指望這玩意兒!抗戰初期,冀中的八路軍曾在運河里撈起閻錫山部隊丟棄的三船氯酸鉀,用了很長時間,可是這東西總有用完的時候,不由得人不發愁。

汪德熙他們來了以后,很快找到了新的炸藥來源。此時,日軍卻在河北實行著他們占領期間唯一的“德政”——為了能夠征得更多的糧食,向當地農民強行配售“肥田粉”。河北的農民對這種“德政”響應并不積極,因為反正多收了糧食也是鬼子的,“肥田粉”價格不菲,老百姓也很難負擔。然而,日軍的“肥田粉”卻不愁銷路——都被八路軍買去了。

八路軍要“肥田粉”干嗎?送到南泥灣開荒?當然不是。北平來的專家們到了根據地,發現日造“肥田粉”的主要成分內含有大量硫酸鉀,將其提煉出來,再通過化學反應,是可以變成炸藥原料的。

當然,日制“肥田粉”里面有大量雜質,這個提純和反應的過程并不簡單,所以到了根據地的專家要與在北平的朋友交流,通過他們的實驗獲得更好的炸藥制造方法。北平的外籍教授們一方面與汪德熙等有師生之誼,另一方面大多同情中國的抗戰,因此心照不宣地幫助學生們解決這些“學術問題”。這就是“肥田粉”論文的由來了。雙方只談化學反應,不涉及一字炸藥與抗日,局外之人實在不容易看明白。

那么用英文奇怪嗎?一點兒也不奇怪,汪德熙英文很好,張方和胡大佛等八路兵工專家,在冀中的兵工廠里也經常用英文交流,還曾經為此差點被當成特務。

這樣,冀中的炸藥水平在三個月內突飛猛進,讓日軍連吃大虧。

從“扒路軍”到“炸路軍”

他們在冀中還為解決八路軍子彈問題提供了方案,其中充滿了中國知識分子的獨特智慧。以根據地的工業水平,自制子彈十分困難,解決子彈問題主要依靠復裝,即利用發射過的子彈殼重新制造子彈。彈殼可以從戰場上撿,火藥可以自己造,麻煩的是彈頭和底火沒有地方去撿。專家們給出的方案是派出人員到敵占區去收購銅板和明器。估計就算日本特高課的人員截獲了八路軍的物資,把這些東西擺在那兒告訴日本人是李向陽買的,他都得對你晃腦袋。

銅板,這東西正是八路軍復裝子彈彈頭的原料。八路軍兵工廠采用沖壓的方式來制造彈頭,原料就是銅板,用沖床對準銅板中心沖壓一下,正好形成一個彈頭狀的漏斗,在里面灌上鉛就可以與日本三菱兵工廠的產品媲美了。所以,一個銅板就是一發子彈。要是配上“我們都是神槍手,一顆子彈消滅一個敵人”的歌詞,那一個日本兵也許僅值一個銅板…… 至于明器,其中包含的水銀正好用來制造子彈的底火。

可敬的是,這些知識分子不僅在工廠中做出了自己的貢獻,有些成員還親自走上戰場。1938年9月的一個夜晚,汪德熙帶游擊隊員在保定以南第一次實驗了新式炸藥。他們的目標是日軍控制的鐵道線。這也是冀中部隊第一次對日軍鐵道實施爆破攻擊。

攻擊的過程充滿戲劇性。為了保障首戰告捷,八路軍這次攻擊在保定南北同時展開,各有一個爆破組實施攻擊,以保證至少有一組成功。在保定以南這一組由汪德熙負責,以北那一組由另一名出自清華大學的助教負責。參加過這次襲擊的老八路朱智海開玩笑地說這一仗之后,八路軍從“扒路軍”轉向了“炸路軍”。

汪德熙負責的南線爆破組一切順利。汪德熙在八路軍人員的觀摩下親自指揮埋好炸藥,自己一根一根接好引爆電路,然后隱蔽到鐵路側面的埋伏地點,在日軍軍火列車到達時啟動引爆器,炸藥包順利起爆,炸斷鐵路,并造成日軍列車出軌。在此之前,汪德熙還冷靜地放過了一輛日軍裝甲巡道車——要炸,就炸個大家伙。

北線爆破組則出了一點問題。那位助教很認真地繪制了電路連接圖,對一同出擊的人員仔細講述設置方法,確認大家都聽明白了,便到一旁休息,把“簡單”的接線和埋炸藥工作交給了工兵。埋炸藥一切順利,等工兵接好線路,這位慢悠悠地來檢查,驚訝地發現線路全接反了!原來,那個負責接線的工兵竟是個色盲,分不清電線的顏色。急切間,這名助教只好要大家隱蔽,自己重新來接。這時,日軍的列車已經駛來,探照燈甚至直接照在了這位助教的身上,好在日軍的鐵路此前從未挨過炸,沒有八路軍在埋炸藥的概念,所以并未弄清他在干什么就沒有開槍。線路終于趕在日軍列車到達前接好,爆炸也懸乎地成功了。

汪德熙親自引爆的炸藥包當場成功炸毀日軍軍火列車一列,斃傷押車日軍十余名,這可能是中科院院士親手消滅侵略者的第一例!■