學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與家庭因素的相關性研究

虞銀香,張標新,趙德娟,邱建新,童步升,胡翠霞,賈南德拉·撒

(安徽醫科大學第一附屬醫院耳鼻咽喉-頭頸外科二病區,安徽合肥230022)

學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與家庭因素的相關性研究

虞銀香,張標新,趙德娟,邱建新,童步升,胡翠霞,賈南德拉·撒

(安徽醫科大學第一附屬醫院耳鼻咽喉-頭頸外科二病區,安徽合肥230022)

目的了解學齡前聽力障礙兒童心理行為問題及家庭影響因素,為聽力障礙兒童心理衛生干預工作提供依據。方法于2014年7月30日至12月30日選取2~7歲學齡前聽力障礙兒童212名為研究對象,應用Achenbach兒童行為量表(CBCL)、家庭環境量表中文版(FES-CV)和家庭一般狀況調查表進行家長問卷調查,并對發生心理行為問題的相關因素進行分析。結果學齡前聽力障礙兒童心理行為問題檢出人數為56名,檢出率為26.42%;不同性別及不同年齡組心理行為問題檢出率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);行為問題組兒童FES-CV親密度、組織性、知識性得分低于無行為問題組,矛盾性高于無行為問題組,差異均有統計學意義(P<0.05);學校前聽力障礙兒童行為問題檢出率與家庭結構、主要教育者及學歷、父母角色、是否獨生子女等有關(P<0.05)。結論學齡前聽力障礙兒童心理行為問題發生率受家庭的多因素影響,應從家庭干預入手,減少行為問題的發生,提高聽力障礙兒童的心理健康水平。

聽力障礙; 兒童,學齡前; 兒童心理學; 兒童行為; 家庭關系; 因素分析,統計學

隨著社會的發展,人們物質生活水平明顯提高,隨之而來的是生活節奏的加快,生活方式的改變,這使得眾多家庭無暇關注孩子的心理健康,兒童的心理行為問題日趨突出[1];尤其是聽力障礙兒童這一特殊群體,因為先天性聽力障礙,語言功能發育遲緩,不能像健全人一樣獲得從語言上帶來的信息,他們的思維、智力發展緩慢[2],身心健康更容易受影響。為了解學齡前聽力障礙兒童的心理行為狀況及相關影響因素,為聽力障礙兒童心理衛生干預工作提供依據,促進聽力障礙兒童的健康成長,本研究隨機抽取212名學齡前聽力障礙兒童進行心理行為問題及家庭影響因素分析,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象 采用分層隨機抽樣法,于2014年7月30日至12月30日選取安徽省城鄉家庭及特殊教育學校學齡前聽力障礙兒童212名為研究對象,其中男109名,女103名;2~<3歲組兒童39名,3~<4歲組兒童51名,4~<5歲組兒童43名,5~<6歲組兒童41名,6~7歲組兒童38名。所有兒童為雙耳重度或極重度感音神經性耳聾,無智力障礙或身體其他方面的疾病。

1.2 方法

1.2.1 研究工具

1.2.1.1 聽力障礙兒童心理行為調查表 借鑒武漢大學1996年8月譯制的美國艾森博克設計的Achenbach兒童行為量表(CBCL)[3],從中選出60個適合學齡前聽力障礙兒童的條目,形成學齡前聽力障礙兒童心理行為調查表。采取0~2級記分法,每一條目都有一個分數級(0、1、2分):經常發生圈2(記2分);不經常或偶爾發生圈1(記1分);沒有發生圈0(記0分);滿分120分。

1.2.1.2 家庭環境調查表 (1)應用家庭環境量表中文版(FES-CV)的部分分量表調查家庭環境類型。FES-CV所評價的家庭精神特征有親密度、情感表達、矛盾性、獨立性、知識性、成功性、娛樂性、組織性、道德宗教觀和控制性共10個分量表,其中親密度、矛盾性、知識性和組織性的內部一致性很好[4],故選擇該4個分量表共35個條目作為本次研究工具。(2)應用自編量表調查家庭一般狀況,包括研究對象的家庭結構(核心家庭、聯合家庭、單親/殘缺家庭)、家庭經濟狀況(月收入小于5 000、5 000~10 000、>10 000元)、父母角色(教師型、幫手型、匆忙型、疲憊型)、主要教育者(父母、祖輩、其他人員)及其文化程度(小學及以下、中學、大學及以上)等。

1.2.2 調查方法 研究前對參與調查人員進行統一培訓。通過與家長面談交流時記錄評分或指導家長根據兒童近6個月的表現填寫調查表的方式獲取原始資料。調查結束后由研究者對所有資料進行整理分析。共發放調查表230份,全部收回,剔除填寫不完整調查表18份,獲得有效調查表212份,有效率為92.17%。

1.2.3 心理行為問題兒童的判定標準及分組 參考CBCL結果,每個條目2分,總分120分。以42分為分界線,行為問題量表總得分大于或等于42分者為行為問題組,<42分者為無行為問題組[5]。

1.3 統計學處理 應用SPSS17.0統計軟件進行數據分析,計數資料以率表示,采用χ2檢驗比較兩組兒童在性別、年齡及家庭一般狀況之間的差異;計量資料以±s表示,采用兩獨立樣本t檢驗比較兩組兒童家庭環境的差異,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

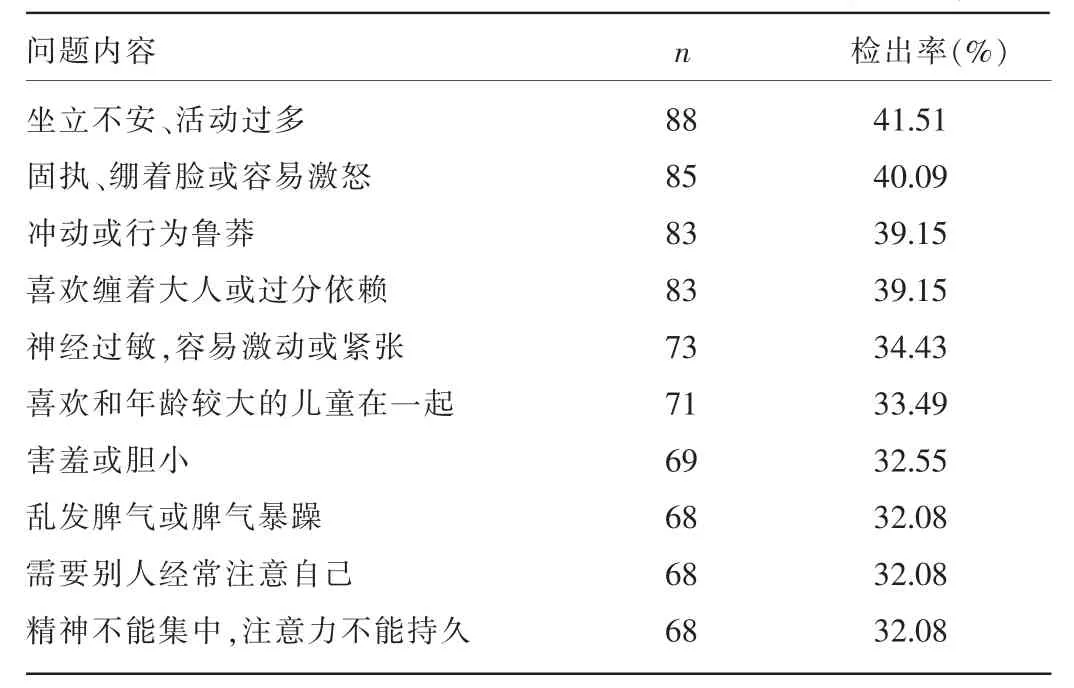

2.1 學齡前聽力障礙兒童心理行為問題檢出率 行為量表得分超過42分者56例,占總數的26.42%。其中經常發生的心理行為問題(項目后圈2)居前10位者見表1。

表1 學齡前聽力障礙兒童行為問題調查結果(n=212)

2.2 學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與性別、年齡的關系 兩組兒童性別、年齡比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與性別、年齡的關系

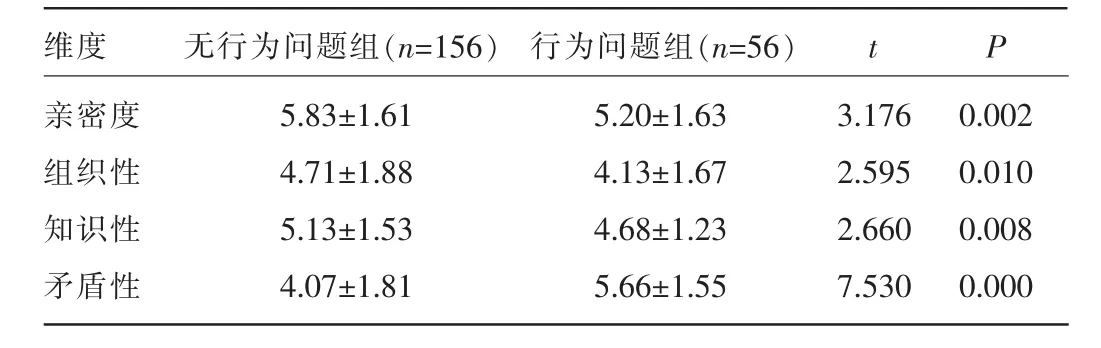

2.3 學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與家庭環境的相關性 行為問題組兒童FES-CV親密度、組織性、知識性得分較無行為問題組低,矛盾性得分高于無行為問題組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組兒童FES-CV各分量表得分比較(±s,分)

表3 兩組兒童FES-CV各分量表得分比較(±s,分)

維度親密度組織性知識性矛盾性無行為問題組(n=156) 行為問題組(n=56)t P 5.83±1.61 4.71±1.88 5.13±1.53 4.07±1.81 5.20±1.63 4.13±1.67 4.68±1.23 5.66±1.55 3.176 2.595 2.660 7.530 0.002 0.010 0.008 0.000

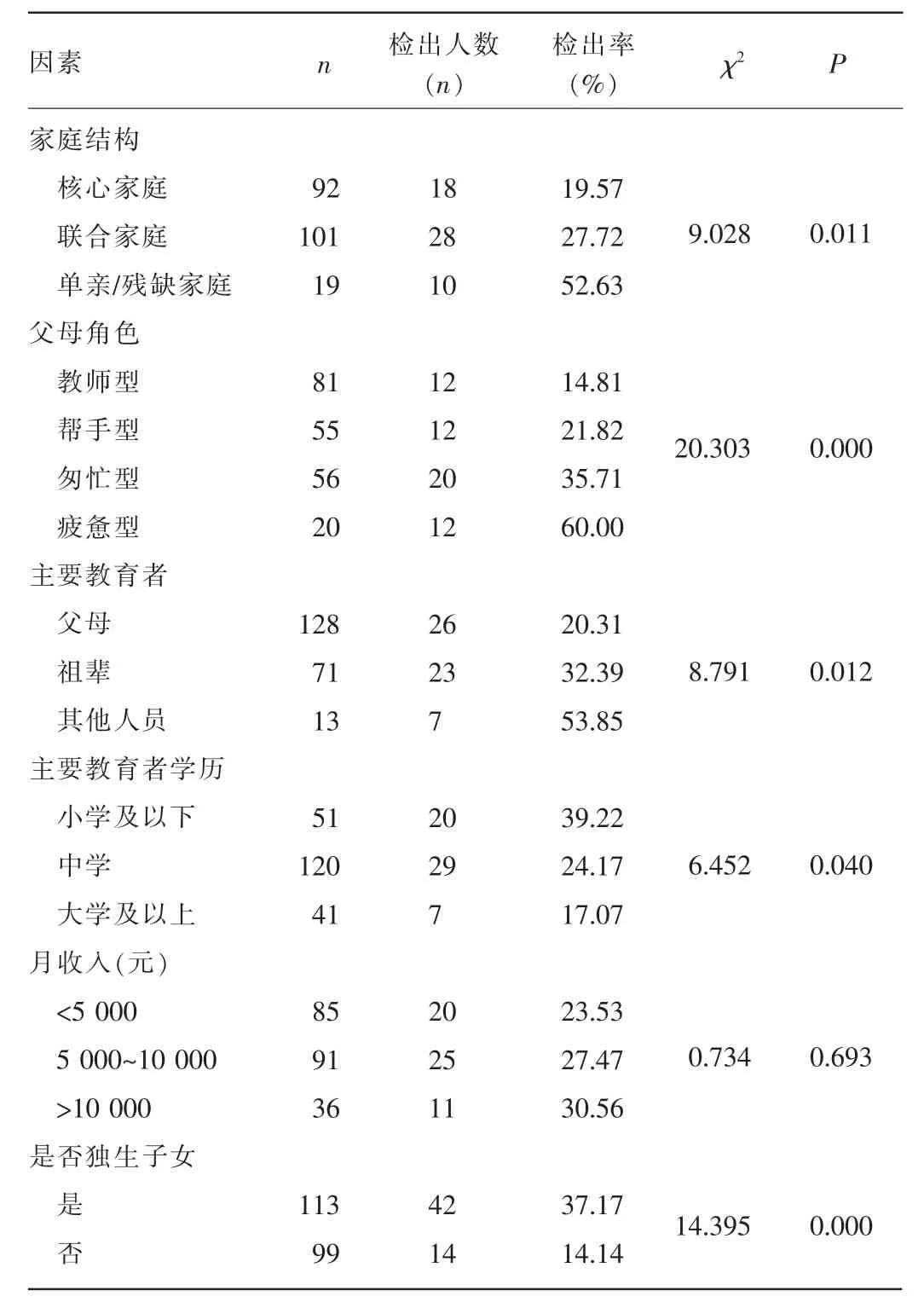

2.4 學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與家庭一般狀況的關系 學齡前聽力障礙兒童行為問題檢出率與家庭經濟狀況無關(χ2=0.734,P>0.05),與家庭結構、父母角色、主要教育者、主要教育者學歷及是否獨生子女等有關(P<0.05)。見表4。

表4 學齡前聽力障礙兒童心理行為問題與家庭一般狀況的關系(n=212)

3 討 論

3.1 聽力障礙兒童行為問題檢出率高于健康兒童人類智慧的形成與人體生長、發育有著緊密聯系,聽力障礙兒童由于聽覺損傷,感知覺活動范圍和深度受到限制,認知能力的發展較聽力正常兒童滯后[6],情感體驗相對貧乏[7],這些促成了聽力障礙兒童特有的負面個性特征,表現為缺乏自我控制力、固執、沖動、過分依賴他人等[7-8];另一方面,聽力障礙兒童因先天缺陷,社會經驗匱乏,無法有效應對外界環境的變化,當有突發事件或處于陌生環境時易激動、緊張、膽怯或害怕,久而久之,這些行為表現組成了聽力障礙兒童的心理行為特征。國內外也有研究表明,兒童的個性特征與言語能力關系密切[9-11],先有聽力,而后形成語言,聽力障礙兒童因語言能力的缺乏,在表達自己的思想和情感時存在困難,在與健康兒童溝通中常會感到不被理解,不被接納,他們更多的只能待在家里自尋樂趣或選擇其他聽力障礙兒童作為玩伴,彼此提供歸屬感與自尊心,形成“聾人文化”[12],與健康兒童進一步疏遠,形成了惡性循環,嚴重影響其身心健康。

本次調查結果顯示,學齡前聽力障礙兒童行為問題檢出率為26.42%,高于近年國內調查研究得出的聽力障礙學齡前兒童行為問題檢出率6.00%~26.00%[13]。

為縮小聽力障礙兒童與聽力正常兒童的距離,讓聽力障礙兒童更好地融入到健康兒童群體中,應完善衛生宣教工作,重視幼兒的聽力篩查工作,早發現、早干預[14],盡早采取聽力補償措施和言語康復訓練,可很大程度上降低聽力剝奪帶給聽力障礙兒童的不良影響[15],為促進聽力障礙兒童的全面康復邁出最關鍵的一步。

3.2 良好的家庭氛圍是聽力障礙兒童心理健康的保障 聽力障礙兒童,首先也是一名兒童,有著聽力正常兒童同樣的成長黃金期。有研究表明,6歲以前是兒童獲得有聲語言的關鍵期[15],也是大腦發育的敏感期[16],大腦的發展受腦的營養及外界環境刺激兩方面因素的影響。而對于學齡前兒童,父母是他們親密接觸最多的人,家庭是他們賴以生存的環境,所以,父母營造了什么樣的家庭氛圍,構建了怎樣的家庭環境已然成為孩子幾乎全部的身心成長的精神食糧[17-19],對兒童大腦的發育、性格的形成具有舉足輕重的作用。一個消極、充滿矛盾、混亂無序的家庭是兒童發生各種行為問題的源頭所在。而因聽力障礙子女的先天殘疾,許多家長表現為補償性地對兒童給予過度保護、過分溺愛和遷就,特別是在獨生子女家庭中,由于中國特有的計劃生育政策,家庭模式多為“421”模式[20-21],6個家長圍著1個孩子,對兒童的嬌寵更為明顯,當然也有部分家長因無法接受兒童聽力殘疾的現實,表現為對聽力障礙兒童的不接納和漠不關心,這些負面的刺激因子助長了兒童行為問題的發生[22]。

本研究結果顯示,家庭氛圍越融洽,兒童行為問題檢出率越低,反之,其行為問題檢出率越高。生物學研究表明,在關鍵期,也就是學齡前期,腦的發育具有可塑性,父母應為孩子營造一個和諧、愉悅的生活環境,通過恰當的方式與他們溝通、交流,深入孩子的內心,在迷茫時給予指引,迷失時給予指正,幫助聽力障礙兒童塑造良好的性格特征,陪伴其健康、快樂地成長。

3.3 家庭教育者對聽力障礙兒童個性特征的形成具有至關重要的作用 本次調查發現,主要教育者是其他人員的聽力障礙兒童行為問題檢出率較主要教育者是父母或祖輩者明顯增高。該類兒童可能是因為身體殘障或其他原因被父母遺棄交由他人撫養,從小缺乏父母的關愛,缺少“親情教育”,這一對兒童身心發展有著重大影響環節的缺失給兒童帶來不可忽視的心理陰影[23]。

教育者的文化水平不同,對兒童“親情教育”的給予方式也不同,當然收獲的效果也就相差甚遠。聽力障礙兒童這一特殊群體在教養方面需要更多的專業知識指導和情感支持,文化水平高的家長對聽力障礙兒童的情感溫暖、理解教導方面更勝一籌。

學齡前期,兒童的知識習得主要依賴于對家庭成員行為舉止的模仿,父母或教養者也會根據他們的世界觀和價值觀來約束和規范兒童的行為舉止,是兒童的“啟蒙”教育者。這提示心理衛生工作者在給予聽力障礙兒童健康干預時,應重視早期教育,從兒童的家庭教育者著手,為他們了解聽力障礙兒童心理和給予正確的教育方式提供專業指導和培訓,可收獲更好的干預效果。

綜上所述,聽力障礙兒童因自身的生理缺陷,接收外界有效刺激少,其認知、思維能力的發展較健康兒童慢,容易形成不良的行為問題和心理狀況。而家庭作為兒童接觸社會的第一場所,是兒童對外界環境應對能力的最基礎、最重要的影響因素,營造一個良好的家庭環境對兒童的身心健康有著重要意義,也呼吁社會對這一特殊群體給予更多的關注,重視早期干預工作,嘗試通過聽力補償或聽力重建的方法讓聽力障礙兒童回歸有聲世界,接受一定的康復訓練和教育,并根據聽力障礙兒童的心理行為特點給予針對性的健康干預,為聽力障礙兒童的身心健康保駕護航。

[1]張華明,王培玉.中國學齡前兒童健康狀況[J].中國婦幼保健,2009,24(31):4483-4485.

[2]曲成毅,孫喜斌,張芳,等.3-7歲聽障兒童智力發育現況研究[J].聽力學及言語疾病雜志,2010,18(6):545-548.

[3]徐韜園.Achenbach兒童行為量表//中國行為醫學科學編輯委員會.行為醫學量表手冊[M].北京:中華醫學電子音像出版社,2005:455-459.

[4]白春玉,張迪,周紅,等.沈陽市學齡兒童行為問題與家庭環境的相關分析[J].中國學校衛生,2006,27(12):1079-1080.

[5]劉桂蘭,尋玉鳳.學齡前兒童行為問題調查分析[J].中國行為醫學科學,2000,9(1):63.

[6]陳彥,孫喜斌,杜曉新,等.學齡前聽障兒童五項認知能力的研究[J].聽力學及言語疾病雜志,2011,19(5):413-416.

[7]張福娟,劉春玲.聽覺障礙兒童個性特征研究[J].中國特殊教育,1999,(3):22-25.

[8]Kirk SA,James JG.Educating exceptional children[M].Boston:Houghton Mifflin,1986:227-229.

[9]Lagae L.Learning disabilities:definitions,epidemiology,diagnosis,and intervention strategies[J].Pediatr Clin North Am,2008,55(6):1259-1268.

[10]李君榮,蔣麗娟,張壬,等.學習障礙兒童個性特征與行為問題分析[J].中國學校衛生,2011,32(7):843-844.

[11]Brownlie EB,Beitchman JH,Escobar M,et al.Early language impairment and young adult delinquent and aggressive behavior[J].J Abnorm Child Psychol,2004,32(4):453-467.

[12]陳潔.如何看待“聾人文化”[J].現代特殊教育,2012(3):64.

[13]胡敏,靜進.學齡前兒童行為問題影響因素研究進展[J].中國學校衛生,2014,32(4):509-512.

[14]李玉香,許時暉.聾兒康復早期干預的實踐與體會——早期干預愈早愈好[J].中國聽力語言康復科學雜志,2005(2):36-39.

[15]區建國,許由,周振權,等.香港失聰幼兒早期人工耳蝸植入后的聽力和言語康復[J].中國聽力語言康復科學雜志,2004(5):14-16.

[16]Thomas MSC,Johnson MH.New advances in understanding sensitive periods in brain development[J].Curr Direct Psychol Sci,2008,17(1):1-5.

[17]何宏靈,劉靈,楊玉鳳.單親家庭兒童個性和學習成績研究[J].中國現代醫學雜志,2006,16(3):476-478.

[18]楊世昌,張亞林,黃國平,等.受虐兒童個性特征初探[J].中國心理衛生雜志,2004,18(9):716-718.

[19]方栓鋒,經承學,王琳琳.中學生父母養育方式與心理健康狀況[J].實用兒科臨床雜志,2006,21(17):1179-1180.

[20]宋健.再論“四二一”結構:定義與研究方法[J].人口學刊,2010(3):10-15.

[21]梁秋生.“四二一”結構:一種特殊的社會、家庭和代際關系的混合體[J].人口學刊,2004(2):61-64.

[22]Johnston C.Jassy Attention-deficit/hperactivity isorder and Oppositional/ Conduct Problems:Links to Parent-Child Interactions[J].J Can Acad Child Adolesc Psychiatry,2007,16(2):74-79.

[23]劉屹,唐紹洪.對“留守兒童”親情教育缺失的理性思考[J].社會科學家,2006(6):150-153.

Research on correlation between psychologically behavioral problems and family factors in preschool children with hearing impairment

Yu Yinxiang,Zhang Biaoxin,Zhao Dejuan,Qiu Jianxin,Tong Busheng,Hu Cuixia,Gyanendra·Sa

(Second Wards Area of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery,First Affiliated Hospital of Anhui Medical University,Hefei,Anhui 230022,China)

ObjectiveTo understand the psychologically behavioralproblems and family influencing factors in preschool children with hearing impairment to provide the basis for mental health intervention work of hearing impairment children..MethodsTotally 212 children with hearing impairment aged 2-6 years old from July 30 to December 30 2014 were selected as the research subjects.The Achenbach Children Behavior Checklist(CBCL),Family Environment Scale-Chinese Version(FES-CV)and the family general condition questionnaire were applied to conduct the questionnaire investigation among the parents,and the related factors causing the psychologically behavioral problems were analyzed.ResultsThe psychologically behavioral problems were detected in 56 hearing impairment preschool children with the detection rate of 26.42%;the detection rate had no statistically significant difference among different genders and different ages(P>0.05);the scores of intimacy,organization and intellectual of the Family EnvironmentScale-Chinese Version(FES-CV)in the behavioralproblems group were lower than those in the non-behavioral problems group,while the score of contradiction.was higher than that in the non-behavioral problems group,the differences all had statistical significance(P<0.05);the detection rate of behavior problems in preschool children with hearing impairment was related with the family structure,main educators and their educational background,parental role,whether or not the only child(P<0.05).ConclusionThe occurrence rate of psychological behavior problems in preschool children with hearing impairment is affected by multiple family factors,it is necessary to reduce the occurrence of behavioral problems from the family intervention and increase the psychological health level in children with hearing impairment.

Hearing disorders; Child,preschool; Child psychology; Child behavior; Family relations; Factor analysis,statistical

10.3969/j.issn.1009-5519.2015.18.010

A

1009-5519(2015)18-2751-04

2015-05-18)

安徽省高校人文社會科學類研究重點項目(SK2014A275)。

虞銀香(1985-),女,安徽合肥人,主管護師,主要從事耳科學護理工作;E-mail:181588441@qq.com。

張標新(E-mail:532611328@qq.com)。