第38卷第3期教學研究

\[作者簡介\]

范慧慧(1981),女,浙江鎮海人。助理研究員,碩士,主要研究方向為教學發展、社會信任。

\[摘要\]

近年來隨著教學理念的更新,越來越多的高校和教師開始在課堂教學中采用能夠促進學生“主動學習”(Active Learning)的方法和技巧,推進諸如研討型課程、小組學習等的教與學模式。然而,面對中國高校生師比偏高、班級規模偏大等現實問題,不少教師在實踐中遭遇困難,效果不佳。基于對“主動學習”實施中所面臨的“課堂時間不夠”、“參與質量不高”、“學習能力不一”等三種困境的分析,結合兩種課堂教與學模式的介紹,希望能為教師在當前教學現實條件下如何促進學生在課堂中的“主動學習”提供一些可行的思路。

\[關鍵詞\]

主動學習;最近發展區;混合式教學;同伴教學

\[中圖分類號\]G642.4\[文獻標識碼\]A\[文章編號\]10054634(2015)03000803

0引言

“以學生為中心”日益成為高等教育教學的核心理念。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020年)》也明確提出“以學生為主體,教師為主導,充分發揮學生的主動性”。“以學生為主體”貫穿學生大學學習生涯的整個過程,涉及課內外的學習和生活領域。若將此理念置于課堂教學范疇內便需要思考這樣的問題:如何通過課堂教與學模式的創新,促進學生在課堂中的“主動學習”\[1\]。

1“主動學習”及其在實施中的三個困境

美國緬因州國家訓練實驗室基于研究,提出了一種現代學習方式的理論,用“學習金字塔”(如圖1)形象顯示了采用不同學習方式的學習者兩周后的平均學習內容留存率(average retention rates),并將學習方式分成了兩類:被動學習和主動學習,后者更能促使學習者深入地理解和掌握學習內容。

圖1學習金字塔

1.1困境一:課堂時間不夠

“主動學習”是指學習者通過主動式、參與式的學習過程,將理念、概念和問題解決方法內化為自己的理解,從而構建起自我知識。傳統“教師講、學生記”等被動學習方式不利于學生對知識的理解和長期掌握,但在現實的課堂教學中,這種教學方式依然大量地被教師采用,采用“講記型”教學方式的教師往往由于“課程內容很多,來不及講”之類的因素,而感覺難以在課堂內設置學生參與環節。

1.2困境二:參與質量不高

更深一層次看,“主動學習”強調的是一種圍繞學習任務的智力參與。因此,僅強調學生的參與討論或實踐的次數是遠遠不夠的。在當前某些課堂教學中,也會發現一些學生討論、報告或實踐環節并沒有達到其應有的學習目的。機械地按次數設置討論或實踐,難以促進學生的主動學習,學生們僅僅“說了/做了”,但沒有“學到”。

1.3困境三:學習能力不一

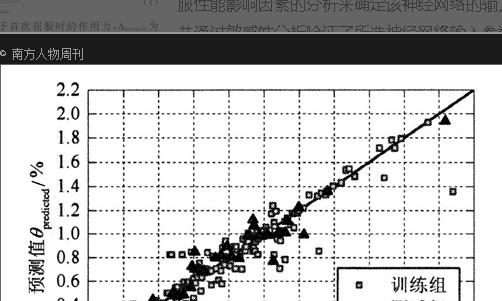

回溯“主動學習”的前提,首先應是學生愿意且能夠參與。根據“最近發展區(Zone of Proximal Development)”理論,學習者在接收新概念和觀點時,若這些新知識在其現有認知區域附近,則其學習效果最佳。這一區域即“最近發展區”(見圖2)。若新知識難度過高,學習者能力不夠,則會出現焦慮情緒;若新知識難度過低,學習者能力高,則學習者感覺無聊;若新知識難度過低且學習者能力也低,則會使學習者漠視新知識。這三種情緒和狀態多會損害主動學習。因此,要在一個課堂內促進所有學生的“主動學習”,需要靈活地根據每一位學生個體的學習能力和進度狀況進行安排,保證其每次接收的新知識在其最近發展區域內。

圖2最近發展區

2相應的兩類課堂教與學模式創新

2.1采用混合式教學等基于現代教育技術的教學模式,將課堂從“教師傳遞知識”的場所轉變為“學生應用知識”的場所

混合式教學(Blended Learning)是一種將面對面教學和計算機輔助在線學習相結合的教學過程。區別于網絡公開課、MOOCs等純在線的教與學模式,混合式教學強調線上和線下的有機結合,將兩部分作為一個完整的教與學過程。此種基于在線課程的教學模式改革,將傳統課堂講授部分通過線上課程視頻等形式移至課堂之外,從而將課堂時間充分釋放出來,讓學生開展主動學習。同時,學生可根據自我的接收度調整在課外的學習進度,以保證對所學內容的理解和掌握,改變了在課堂上教師講解“一遍過”的現象,讓學生擁有自我調節課程進度的機會,以此一定程度地解決“課堂時間不夠”和“學習能力不一”的問題。

第3期

范慧慧以創新教學模式促進課堂中的“主動學習”

教學研究

2015

在一項針對混合式教學的學生學習行為和成效分析研究中,初步統計數據表明,此種教學模式改革能有效提升學生在整個課程學習過程中的參與度,且平均學習成績提高,總體成績離散度收緊。

2.2引入同伴教學等互動學習模式,將學習從“強調記憶結果”轉變為“關注理解過程”

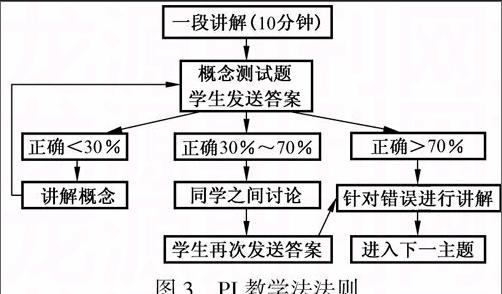

同伴教學(PeerInstruction)\[2\]由哈佛大學物理學系教授Eric Mazur 創立,近年來已廣泛應用于世界各地不同學科領域的課堂教學中,Eric Mazur教授因此獲得2014年全球教育學最高獎Minerva 獎。PI教學法通過“教師講解概念測試同伴討論再次回答針對錯誤的講解”等幾個教與學環節(見圖3),讓學生深入掌握知識并將所學內容應用于具體問題分析。

圖3PI教學法法則

復旦大學心理學系教授基于PI教學法的核心理念,結合講授式課堂與討論式課堂的優點,探索實踐“對分課堂”\[3\]教學模式,即分配一半課堂時間給教師講授,另一半給學生討論,并把講授和討論時間錯開,確保學生課后個性化的內化吸收過程。根據初步的評價反饋數據顯示,絕大多數學生對此種教學模式持積極和肯定的態度。目前,此種教學方法已逐步推廣至國內各地高校。