苗曉天:只有合拍片,才能走出去

覃柳笛+康瑩

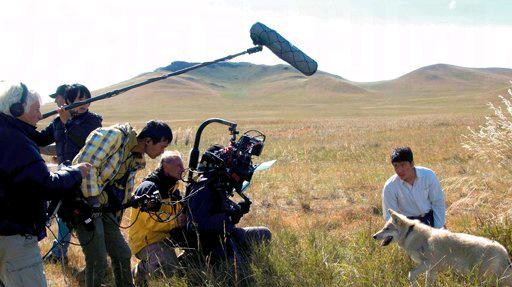

電影《狼圖騰》拍攝片場

1997年,一部香港動作導演元奎的作品《馬永貞》集合了臺灣“男神”金城武,香港“七小福”元彪、元華在內的兩岸三地陣容,第一次將馬永貞的形象帶入內地。由此這位清末武師,逐漸成為與黃飛鴻、方世玉齊名的武術明星。

不過,制作人苗曉天當時并沒有想到,“合拍片”從那以后會成為他的基本工作模式,并徹底改變中國電影的產業格局。

“內地電影產業的發展得益于30多年的中外合拍,在這個過程中學習了境外電影制作的理念、方法。過去我們多是藝術片,通過和香港合作有了商業片概念,學習怎么讓觀眾喜歡我們的電影。現在與好萊塢為首的西方電影業合拍,是中國電影下一階段的戰略路線。”如今身為中國電影合作制片公司總經理的苗曉天告訴《瞭望東方周刊》。

誰投的錢多誰說了算

雖然坊間流傳有“忽如一夜春風來,滿城盡是合拍片”的笑談,實際上“合拍”這個概念比人們想象的要久遠得多。

電影《道士下山》開機儀式上王寶強為林志玲送花

苗曉天說,“合拍”的史前史最早可以追溯到抗日戰爭初期,中國與奧地利著名導演弗萊克夫婦合作拍攝了《世界兒女》。1949年后,中國陸續與蘇聯、捷克斯洛伐克、保加利亞等國家合作了9部紀錄片。

不過,第一部真正意義上的中外合拍片,是1982年與日本東光德間株式會社為紀念中日邦交正常化10周年制作的史詩影片《一盤沒有下完的棋》:從制作資金、制作設施和演職人員方面,兩國均為對等投入。

嗣后,《末代皇帝》《敦煌》等一系列合拍片取得了國際性的影響,但所有這些影片均由外方主導,“我們有點錢在里面,但制作上完全是國外來控制,中方工作人員聽他們指揮。”苗曉天回憶。

第一部由中方主導的合拍片是2001年華誼兄弟和哥倫比亞公司合作的《大腕》,“經歷了艱難的談判過程,因為哥倫比亞是主要投資方。”苗曉天解釋說,“合作一般是這樣,誰出錢多,誰就有話語權。如果只投10%,不可能有話語權,所以后來我們投資越來越多。”

那時影響一部合拍片的首要條件就是政策導向,所謂的資本、創意以及專業水準都只能算服從。之后中方在合拍片地位的逆襲,以及合拍片迎來繁華景象進一步說明了這一點。

合拍片在中國的門檻很低

“我們票房增長太快了,2009年才突破60億元,2014年就突破300億元了。”苗曉天說,市場是最大驅動力,“對于美國特別是六大電影公司來說,中國就是另外一個北美市場。”

他對本刊記者回憶,“近10年中美合拍都是每年一兩部,最多時候3部,但從2014年下半年開始,來合拍公司立項的有所增加,2014年以來送到我們這里的中美合拍項目,已經有10多部了。”

合拍片數量從2003年前后開始急劇增加:在中國電影合作制片公司備案的項目,2001年只有10部,2002年20部,2003年已經達到40部。“如果說2002年是中國電影產業化元年,那么2003年可以說是中外合拍片的新紀年。”

兩個關鍵因素是:中國加入WTO,以及電影行業市場化改革的深入。

一個標志性的事件是:2003年出臺《電影制片、發行、放映經營資格準入暫行規定》、即后來人們常說的“20號令”,其中規定只要中方控股超過50%,可以建立中外合資制片公司。

次年的《電影企業經營資格準入暫行規定》、“43號令”則進一步允許民營資本在上述條件下也成立合資公司。

由此也直接促成了國內電影產業的新格局:上海永樂影視集團公司、華誼兄弟太和影視投資有限公司、北京新畫面影業公司等民營企業借勢上位,依靠合資公司、合拍片開始與國資企業分庭抗禮。

按苗曉天的形容,這些政策“放低了電影制作公司的門檻,允許更多的民營公司來拍電影;放低了電影院院線經營的門檻,民營公司都可以做院線,都可以做電影投資電影”。

事實上,直到今天在電視行業民營資本還沒有獨立投資制作內容的資格。

苗曉天認為目前認定合拍片的標準也并不高:“只要具備中國元素,有中國演員參演”的電影就算是合拍片。

而在其他許多國家,還有對投資比例、主創比例等細化要求,“我們很多中外合拍片反而沒有取得外方承認。”然而,經歷2003年前后的井噴后,在中國電影合作制片公司備案的項目穩定在每年40部左右,最多時有50部。

苗曉天的回憶中,那時甚至有中方公司因外匯申辦而延誤合同、栽了跟頭弄得狼狽不堪。

“借船出海”與“變臉”隱患

在苗曉天看來,合拍片幾乎是國產電影“走出去”的唯一途徑。“除此之外,中國電影幾乎在國外寸步難行。”

比如發行渠道,合拍片是一種“借船出海”,是提高中國電影國際影響力的最有效途徑。即使到今天,只有中影集團成立海推公司致力于海外發行,民營公司的海外發行仍是空白。

苗曉天認為:“想要建立起我們自己的發行渠道還需要一段相當長的時間。不僅如此,國內公司還缺乏海外電影市場的監管能力,以致即使通過合拍方式,擁有了海外發行渠道,我們也很難實現全球分賬模式收益,只能按地區或者賣斷內容版權實現收益。”

“陳凱歌的《道士下山》跟好萊塢巨頭哥倫比亞公司合作,實際上就意在‘出海。哥倫比亞投資了《道士下山》,在合作之初,海外發行已經有著落了。”他說。

從《臥虎藏龍》《英雄》到《功夫》《十面埋伏》,合拍片得以規模化進入海外主流影院。2006年至2010 年間,合拍片在中國電影海外收入中的份額驚人提升。

以海外收入創紀錄的2010年為例,僅《功夫夢》就取得了23.63億元人民幣的海外票房。當年海外銷售影片47部,46部是合拍片。2011年,雖然國產電影海外票房收入有所下滑,但51部海外發行影片中仍有50部是合拍片。

在問題的另一面,外國電影產業期望通過合拍片蠶食中國市場。原因在于,限于產業保護策略,每年中國僅有數十部引進片配額。一旦獲得了“合拍片”頭銜,在國內便享有國產電影一樣的待遇。

而且,進口片片方分賬比例僅為25%,合拍片與國產片一樣可達43%。

于是,不少電影完全是一個美國故事,塞入兩個中國演員和一點點兒投資就成了合拍片。

去外國生孩子的話題國外沒興趣

“在創意階段我們就要想好市場定位和海外發行。”如果合拍片在哪個市場看起來都像外語片,多半會失敗。苗曉天理想中的狀態是“更多的合拍片能走出去,在更大的市場里面發行”。

然而現實是,“我們大部分合拍片只是在周邊,東南亞、香港、港澳臺發一發”。

“很多中國制片公司總是拿一個中國故事去和外國制片公司合作,肯定在有些國家是要碰釘子的。他們不認定是合拍片,要求有他們的文化元素。”苗曉天說,當然首先是故事要具備國際性,不能只是中國人關心的故事。

“比如《北京遇上西雅圖》,小三、中國女人在外國生孩子的話題,國外并不感興趣。”他說,“《狼圖騰》聚焦人與自然的主題,這是世界通行的,據我所知,這個片在法國和其他一些歐洲國家發行都很不錯。”

但苗曉天搜索自己的記憶,直到目前為止,最有影響力的合拍片依然是10多年前的《英雄》——在美國2000多家院線上映,進入主流市場,并在歐洲國家全線上映——而這樣的盛景已經久未出現了。

至于放開進口片配額以后中國電影怎么辦?他認為不必太悲觀,“國產片能占到中國市場份額的一半左右就不錯,現在世界上很少有國家能做到,有的國家只占到10%左右,占到30%的都很少。重要的是中國電影要苦練內功。”