從總統選舉看美國政治發展的新動向

田新文

摘要:總統選舉是美國最重要的政治活動,每一次大選都要經歷膠著的競選過程,候選人通過各種方式贏得選民支持,2012年的總統選舉也不例外。通過這場影響顯著的選舉活動可以看到美國政治生活新的發展要素:新聞媒體不斷削弱政黨組織的作用,選民自由選擇意識日益增強,兩黨分化逐漸加劇,其他政治力量的作用開始凸顯,對華政策在選舉中的作用繼續上升。這一系列新動向展示了美國政治生活的現實形態和未來走向,為了解美國政治發展提供了重要的參照。

關鍵詞:總統選舉;政治發展:兩黨制:奧巴馬

中圖分類號:D771.2 文獻標識碼:A

文章編號:1003-854X(2015)06-0070-05

美國社會有著悠久的民主政治傳統。美國實行總統制,每四年一度的總統選舉成為美國最重要的政治活動。美國總統選舉過程極其復雜而漫長,卻又影響顯著。為獲得總統席位,民主、共和兩黨展開全方位的角逐,2012年的總統選舉同樣如此。總統選舉從經濟、文化、社會、種族等諸多方面反映了美國政體的特征,是我們認識美國政治生活及其發展的重要平臺。

在2012年總統選舉中,民主黨和共和黨兩位候選人各具優勢。作為民主黨唯一總統候選人的奧巴馬本身是在職總統,具有選舉經驗、知名度等諸多方面的競選優勢,加之奧巴馬擁有超凡的籌錢能力,為其參加“差錢就不行”的美國總統競選活動奠定了堅實的物質基礎,更何況在任期間擊斃拉登又得到了“實在的好處”,為其連任起到的積極作用顯而易見。羅姆尼的優勢則在于他的經濟能力、從政經歷及競選團隊實力。羅姆尼在商業上的成功能夠為他帶來極大的支持,在美國經濟復蘇乏力、失業率居高不下之際,坐擁億萬資產的羅姆尼的“富裕”使奧巴馬的軟肋暴露無遺,他在商界的風生水起也進一步凸顯出其處理經濟問題的才干,那些與羅姆尼有著相似職業經歷的華爾街金融巨頭,天生就傾向于共和黨,支持羅姆尼參與競選。羅姆尼是馬薩諸塞州第70任州長,2008年就曾角逐美國總統選舉的共和黨候選人提名,盡管因初選得票不盡如人意而最終退出,但這次經歷仍然使羅姆尼“小負盛名”。羅姆尼的競選團隊成熟、經費充足,這是其他共和黨候選人不可企及的。相比于優勢,奧巴馬最大的劣勢在于在任期間沒能很好地解決國內發展問題,經濟低迷、失業率較高曾對奧巴馬的支持率造成不良影響,“奧巴馬成為自羅斯福之后第一任在失業率超過6%(7.9%)情形下獲得連任的總統”。而羅姆尼的劣勢很大程度上在于其企業家的形象難以獲得選民的完全認可,他的摩門教信仰也受到部分基督教教徒的抵制。

兩黨候選人針對美國在經濟、醫療、財政、外交等方面的現實問題提出了不同的政策主張。在競選過程中,兩位候選人不僅通過常規的競選演說、電視廣告等策略宣傳自己,而且以現代信息技術為手段與民眾親近,更是利用“桑迪”颶風的造訪來贏得民心。經過膠著的競選過程,奧巴馬以332票連任成功。這場歷時一年多的總統選舉讓更多的人有機會了解美國的政治生活,把握美國政治生活的運行態勢。

一、媒體對黨派作用的削弱日益顯著

新聞媒體應該是美國總統競選過程中最活躍的場所,競選口號、競選廣告、電視辯論、候選人的個人形象及選民的抉擇都通過媒體得以傳播。美國聯邦選舉制度允許國家媒體進行各項活動,對總統選舉結果產生影響。隨著大眾通信技術,尤其是電子媒體的出現,“更多的候選人認識到它能以高質量、標準化的信息高效率地激發大量投票人的潛力”。從1960年第一次美國總統競選電視辯論開始,新聞媒體對美國歷屆總統選舉的影響日漸顯著,人們不再局限于通過廣播等傳統媒介來了解和參與總統選舉,決定選舉結果的因素除了國內經濟狀況和候選人的資歷、人品、競選策略、競選經費等,媒體的影響也成為重要因素之一。隨著信息技術的發展和微博等交流方式的流行,信息化資源影響著人們在各個領域的選擇,成為影響社會成員的顯著力量,“選民通過網絡積極尋求與候選人及競選議題有關的信息,并用這些信息決定自己的選票”。從2008年的總統競選開始,大眾媒體成為一種新型的競選活動平臺,它允許用戶通過多種方式表達對候選人的觀點,“微博等社會媒體可以讓候選人繞過傳統媒體(如電視)結構化的交互,候選人因此對社會媒體十分重視”。2012年總統選舉過程中,微博等信息媒體更是成為一支影響選舉的重要力量,為選舉中的各種交流提供了黃金平臺,將選舉精神傳達到每個電子信息用戶手中,選民可以不受地理位置限制表達自己的意愿,兩黨候選人利用媒體傳播競選廣告、組織電視視頻辯論,而且利用谷歌這一極具優勢的網絡信息服務網站來擴大影響,微博和臉譜網交流成為影響顯著的新型競選交流平臺。2008年總統選舉中微博等交流平臺的作用已經顯現,奧巴馬因此獲得年輕人的支持,擁有了競選優勢,但其作用遠不及2012年。在2012年的大選中,總統候選人在網絡中與社會大眾交流互動,選民通過網絡關注選舉狀況和自己關心的候選人,并將信息與其他網絡用戶分享,從而產生更大影響,網絡媒介與電視廣告一樣受到候選人的重視。

在2012年大選中,兩黨候選人還別出心裁地在媒體上展示歌唱技藝進行拉票.2012年1月20日奧巴馬在紐約阿波羅劇院演唱靈魂樂大師艾爾·格林的主打歌曲《讓我們在一起》,羅姆尼在佛羅里達拉票時演唱了歌曲《美哉美國》。“2010年中期選舉中共和黨在新聞媒體中支持率較高,達到40%.民主黨占38%,國會議員中共和黨占45%,民主黨占41%”。奧巴馬在網絡策略中的優勢幫助他取得了最后的勝利,奧巴馬與妻子一起擁抱并附上“再多四年”的照片就獲得超過323萬臉譜網用戶的稱贊,并不斷擴大影響范圍,使他獲得了一定的優勢。利用媒體支持,奧巴馬的支持者在網站上建立諸如“奧巴馬2012”的頁面,從標題到結論都是對奧巴馬競選有利的內容,其他支持奧巴馬的選民也加入這類網絡平臺織來表達對他的支持,也有用戶加入該類平臺來阻止對奧巴馬的支持,平臺創始人通過發布消息和公告為候選人爭取支持,試圖影響關注這類平臺的用戶。大眾媒體還為用戶發布視頻提供了便利,這些視頻包含著支持和反對候選人的觀點,觀眾不必花費精力閱讀冗長的評論,同時會關注視頻發布者的情緒。

人們越來越依賴大眾媒體與政府溝通交流,這逐漸削弱了政黨組織的作用,政黨組織日益成為不太受兩黨重視的平臺。相比于黨的中央組織,黨的地方組織是黨的基礎,作用強于中央組織,但也受到新聞媒體作用的不斷沖擊。雖然新聞媒體不能完全決定總統選舉的結果,但它對總統選舉產生的影響越來越大,它可以增加候選人行為的亮度,使其為更多的社會大眾所知曉,從而逐漸削弱了政黨組織的作用。

二、選民自由選擇意識不斷增強

選舉權是公民的基本政治權利之一。美國公民每隔四年都有一次自由選擇下一個四年管理國家大事人選的權利,參與總統選舉是美國公民最珍貴的權利之一。四年一度的總統選舉主導著其他選舉,“因此公民對總統選舉的關注遠遠超過了其他選舉,一些選民只關注選票前面的選舉內容而忽視排列在選票后面的內容,在歷時較長的選舉過程中,這樣的比例達到了25%”。一些選民將總統選舉當作自己的責任,公民參與選舉是期望能選擇一位遵循接近圣經的管理原則、保護國家安全利益并能準確理解政府創始人設想的人選,公民也可以不參與選舉或對選舉結果進行抱怨。

研究美國選民的報道稱,57.5%的合格選民參與了2012年總統選舉投票,這一比率雖然超過了2000年總統選舉的54.2%,但低于2004年的60.4%和2008年的62.3%,1.26億人參與了投票,但仍有9300萬選民未參與投票。除了愛荷華州和路易斯安那州以外,其他各州投票率都呈下降趨勢,投票率最高的州要么是總統競選的戰場州(威斯康星州、愛荷華州和新罕布什爾州),要么舉行了高調的投票大賽。全國投票率最低的州是夏威夷州,其中43.6%的選民參與了投票,其次是紐約州、西弗吉尼亞州、俄克拉何馬州和得克薩斯州。可見,美國選民對自己參與選舉的自由選擇度不斷增大,中間選民數量增加,候選人需要花費更多的精力去獲得中間選民的支持。一些選民受居住和工作條件的制約,無法擁有更多的時間關注候選人之間的分歧、熟知候選人的實際情況,或缺乏參與投票的相關知識,現代信息媒體在競選中的應用為他們提供了更多的自由選擇機會。美國公民的政黨傾向較弱,選民獨立性較強,加之黨員管理組織松散,更有助于選民獨立意識的增強,許多人不承認自己屬于某一黨,投票時往往并不固定投某個政黨的票,跨黨投票是司空見慣的事,屬于“正常現象”。選民為了自己的利益參與選舉,候選人通過打造自己的平臺來吸引選民,在美國公民的意識中政府是他們的,領導者為公民的利益工作而不能謀求自己的利益。

奧巴馬能夠獲得連任,其中不乏“桑迪”颶風帶給他的益處,這場給美國東海岸帶來災難的颶風卻讓奧巴馬從中獲得不少民心,贏得了寶貴的政治宣傳和支持。羅姆尼的堅定支持者、被稱為共和黨“政治明星”的新澤西州州長克里斯·克里斯蒂因奧巴馬在應對颶風侵襲時表現突出而對其大加贊賞,此前他對奧巴馬則是毫不留情地進行抨擊的,他的支持可以稱得上金錢買不到的政治宣傳。在奧巴馬與羅姆尼的競爭中一直保持中立的紐約市長布隆伯格因奧巴馬在颶風過后的救災舉措以及一直以來堅持應對氣候變化的立場,于2012年11月1日宣布支持奧巴馬連任,布隆伯格曾以共和黨人的身份當選市長,聲稱自己是無黨派獨立人士。這兩位影響顯著選民的表現也顯示出美國選民的自由選擇意識不斷增強,總統競選中選民受政黨控制較小,選民從實際出發選擇自己理想的候選人,正是公民的自由選擇意識促進美國民主精神不斷成長,推動著美國民主政治的不斷進步。

三、兩黨分化逐漸加劇

美國政黨制度的一大特征就是兩黨制。美國政黨是選舉政治的產物,美國總統職位的設置和總統選舉方式是維持兩黨制的最大動力,同時兩黨制有利于維護美國的共和政體。從兩黨制形成以來,除民主黨和共和黨兩大政黨之外,其余政黨很難在美國政治生活中產生和兩黨相競爭的影響,“而政治極化和政黨分化等話題在大眾的政治討論中日益流行,不少學者和當選官員也為美國政治極化嘆息”。兩黨代表不同群體的利益,一直存在競爭,這導致了兩黨分化的出現,美國政治分化也日益成為政治科學熱議的話題,“兩黨分化呈現出稱為紅州政治和藍州政治的局面”。

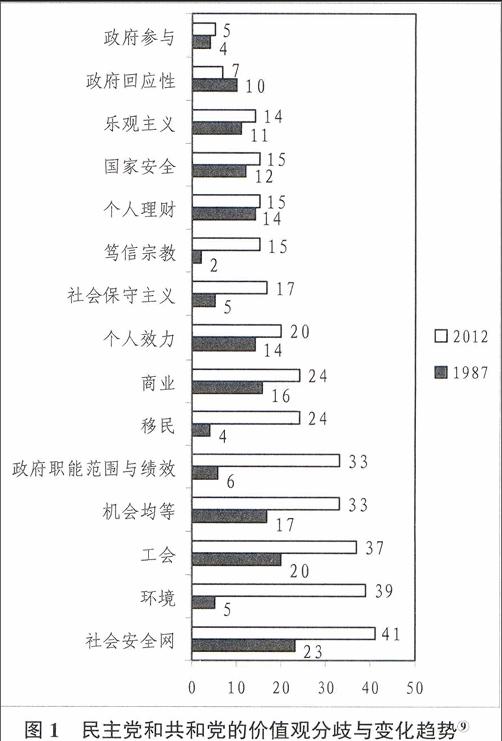

有學者認為,社會的異構性越強,政治分化就越突出,但不同力量活動在政治舞臺上可以讓選民控制政府腐敗。分化的社會往往被不良的政府和政治所困擾,但一些國家通過一系列良好的規則和機構來應對社會的異構性。皮尤研究中心調查顯示,從1987年以來美國兩黨分歧越來越擴大,兩黨的主張在很多領域存在差異,到2012年兩黨差距幾近成倍增加。兩黨分歧最顯著的領域是社會安全、環境保護、工會的作用、政府在保障社會公平中的作用、移民、聯邦政府的職能范圍與績效等(如圖1所示),在這些領域中民主黨逐漸向左,共和黨逐漸向右,政黨分化使得兩黨合作變得更難。在2012年的總統競選中,兩黨對于社會安全、環境、工會、政府在經濟中的角色和作用范圍等方面分歧較大。奧巴馬主張加強政府對經濟的干預,加強監管,修正市場錯誤;對富人增稅,實現經濟公平:加大基礎設施建設與教育投入,增強企業競爭力并拉動就業。羅姆尼主張政府盡量少介入經濟,將規章制度的調節還與市場,給私營經濟部門“松綁”,減稅以鼓勵投資。這一分歧顯示出美國經濟危機及其恢復是美國當下需要解決的重要問題,也是奧巴馬在任期間沒有解決好的難題。在經濟上兩黨堅持不同的策略,分別采用不同的思路。“意識形態上的分歧事實上可以帶來一些益處,政黨競爭的程度越高,越能讓民選官員更負責,雖然這樣的結果讓中間選民不得不接受意識形態更明顯的政府,但政黨分化可以控制政府腐敗。”普通公民的立場取向也隨著政黨分化而發生變化,美國兩黨之間的分化逐漸加劇,公民或左或右的立場取向也將更明顯,政治分歧程度將不斷增強。

四、其他政治力量開始凸顯

美國兩黨制度一直比較穩定,但美國政治生活中還存在許多第三黨以及其他政治力量,“其他政黨和獨立候選人的不斷發展使得新的建議、可借鑒的政策及真正新穎的觀點逐漸盛行起來”。民主黨和共和黨兩大政黨在法律、競選準入條件等方面占據優勢,第三黨缺乏范圍廣泛的組織,沒有組織競選活動的專家,新聞報道較少,因此知名度較低,很難獲得與兩大主要政黨競爭的機會,對美國總統選舉難以起到決定性的作用。“指導美國總統選舉的規則并不中立,這些規則形成了限制兩黨之外政黨成長的阻礙,這些偏見有助于民主黨和共和黨保持它們的統治地位。”但第三黨關注民眾多種多樣的需求和利益,為選民提供了一條表達對兩黨及其候選人不滿的途徑,同時可以提出被兩黨忽略的問題和政策。

第三黨在總統選舉中戲劇性的作用是臨近選舉時使某一主要政黨候選人失去一部分選民,導致選舉失敗,在美國歷史上1968年、1992年總統選舉都出現過這樣的情形。2000年總統選舉中綠黨候選人拉爾夫·納德競選使得民主黨候選人戈爾失去了280萬選民,沒有贏得總統選舉。“納德勝算不大,但他影響了附近的幾個州,將競選從戈爾拉向布什”,因此2004年的總統選舉中兩大黨都格外關注納德再次競選。可見,第三黨也可以對美國總統選舉產生一定的影響,并逐漸受到關注,成為選舉中的重要組成部分。美國國會發言人指出,美國人越來越不滿華盛頓的黨派紛爭和僵局,民眾對政府的信任開始下降,許多民眾期望利用第三黨來表達自己的意愿。2012年總統競選中,自由黨、綠黨、憲法黨、正義黨等第三黨力量十分活躍,其中影響最大的是自由黨候選人加里·約翰遜,他獲得了0.99%的選票,超過所有其他少數候選人的總和,僅次于埃德·克拉克1980年獲得的1.06%的選票,這是第三黨總統候選人自2000年以來最成功的結果,創造了自由黨得票的新高。由此可見,第三黨力量正在逐漸成長并對美國政治生活帶來更大影響。

在美國近幾年的政治發展中,除了第三黨力量之外,其他政治力量也開始影響政治生活,如茶黨運動的興起及其對2010年中期選舉的影響引起了人們的關注。茶黨興起時間較短,從2009年開始影響逐漸擴大。茶黨以奧巴馬為反對對象,不相信精英主義,主張小政府,反對政府權力膨脹,主張自由市場經濟,反對干涉個人自由,外交上主張美國的霸主地位,政策立場接近共和黨。茶黨的主張決定了它具有組織松散、組織形式靈活多樣的特征,也受到美國媒體和公眾的爭議。短短幾年,茶黨已經開始成為影響美國選舉的一支力量,2010年的中期選舉中,129個眾議院議席中與茶黨有關聯的候選人獲得了39個,參議員席位茶黨候選人獲得了5個。奧巴馬連任成功沒有為茶黨運動的發展帶來有利條件,但它的影響已經引起人們的重視。雖然茶黨沒有形成統一的組織,在投票規則及競選基金等方面都缺乏足夠的優勢成為第三黨,中間人士數量的增加也對其發展不利,但它在短時間內產生的影響也表明美國其他政治力量的作用不容忽視。

五、“中國牌”戰略繼續升溫

外交政策是美國總統選舉中兩黨爭論的重要方面,兩大政黨候選人在外交政策中往往堅持不同的主張。其中,總統競選中的對華政策日益受關注,也成為兩黨競選中外交策略的重要對象。

2012年的美國大選辯論中對原來的“假想妖怪”日本只字未提,這是1988年以來的首次。另一方面,在過去的20多年里,“中國”一詞卻逐漸成了美國大選辯題中的熱詞,總統候選人總愛拿中國說事,都重視中美關系,打“中國牌”。從2008年起,奧巴馬開始尋求與中國的合作,但競選過程中也偶爾在人民幣、貿易和人權等方面強烈批判中國。2009年,奧巴馬與中國進行了戰略與經濟對話,廣泛討論兩個國家的雙邊、區域和全球政治、戰略、安全和經濟等問題。2011年,中美兩國領導人表示中美兩國合作將使兩國更繁榮、更安全,與此同時,美國也關注中國的貨幣政策,成立貿易執法單位調查“像中國這樣國家的貿易活動”。在2011年的亞太經合組織峰會中,奧巴馬贊同發展跨太平洋伙伴關系,而中國被排除在外,中美之間的競爭開始從貨幣向貿易轉變。皮尤研究中心調查顯示,53%的美國民眾認為美國應該用嚴格的態度應對與中國的貿易和經濟問題,大多數美國公民將中國看作一支不斷顯著的力量,43%的美國公民認為中國的崛起是一個十分關鍵的問題,22%的美國公民將中國看作是對手,所有的總統候選人都對這些比例心中有數。在2012年總統選舉第三場候選人辯論中,“中國首次成為獨立選題,奧巴馬和羅姆尼一方面承諾要加大力度向北京施壓,一面又有所緩和地表示中國也是潛在的合作伙伴——這種摻雜著敵意和熱情的情感,似曾相識”。在第二場總統候選人辯論中,奧巴馬稱他將改革稅法,降低外包對美國公司的經濟吸引力,以較低的公司稅稅率刺激制造業在美國投資,他還承諾通過增加國內制造業就業機會的數量,美國的出口將增加一倍,并提醒選民,他帶來了比上屆政府多兩倍的對中國的公平貿易案件。相比較而言,羅姆尼的對華政策更為強硬,他承諾將中國看作貨幣操縱國,主張在太平洋地區組織強大的軍事力量,深化與印度和其他地區盟國的合作,以抗衡中國的崛起,有力地捍衛人權,并激勵中國追求公平的自由貿易政策。雖然兩黨候選人對華政策的具體內容有所差別,但總體上都對中國持強硬態度。中美關系的標志性事務是經濟失衡,該因素促使兩位候選人將中國看作貨幣操縱國并強調貿易公平,將國內經濟不濟的焦點予以轉移。作為美國的最大債權國,中國和美國之間復雜的政治和經濟關系必然成為總統選舉中的重要話題。美國最重要的是解決國內經濟問題,對華政策備受重視很大程度上也是基于中國與美國的經濟關聯,與中國的良好合作有利于美國國內經濟問題的解決。

美國總統競選是美國十分重要的政治活動,也是美國政黨發揮作用的集中體現。通過總統競選過程可以看到美國政黨及美國政治生活中新的發展要素及動態,如新聞媒體的發展削弱了政黨組織的作用,美國公民的自由選擇意識日益增強,兩個主要政黨的分化不斷加劇,其他政黨力量在政治生活中的影響開始凸顯,中美關系成為政黨競選的重要話題,這一系列的發展要素向我們展示了美國政治生活的新動態。