不同科室護理人員對圍心搏驟停期知識技能掌握情況的調查分析

賈曉雁,徐玲妙,張麗萍

(浙江省立同德醫院,浙江杭州 310012)

圍心搏驟停期是指患者意識消失和心搏驟停前的短暫階段[1]。在圍心搏驟停期中,患者往往還存有呼吸與心跳,重要的臟器血氧供應還尚能維持,84%患者有可識別的病情變化[2]。圍心搏驟停期患者可出現在臨床各個科室,無論是重癥監護室或是急診科的護理人員還是其他專科的護理人員,如果能對患者即將發生的情況進行預見,積極果斷地采取急救措施,能避免心搏驟停的發生。2013年8月,筆者對本院各個科室的臨床護理人員進行問卷調查,以了解臨床護理人員對圍心搏驟停期的知識技能掌握情況,為提高對危重癥患者病情變化的早期識別能力、擬定臨床急救技能的教育培訓計劃提供科學的依據。現將調查結果報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象 選取本院臨床護理人員為調查對象。

1.2 方法

1.2.1 調查工具 自行設計調查問卷。調查問卷楣欄中設計有調查對象的一般資料,問卷內容包括護理人員對圍心搏驟停期的早期判斷能力、對圍心搏驟停期患者的處置能力及對圍心搏驟停期相關知識與技能培訓的需求3方面,共11條目。護理人員對圍心搏驟停期的早期判斷能力包括對圍心搏驟停期基本概念、先兆表現、改良早期預警評分(MEWS)的了解程度;對圍心搏驟停期患者的處置能力包括判斷時間、有效搶救措施知識、自身搶救能力掌握程度;對圍心搏驟停期相關知識與技能培訓的需求包括培訓必要性認知、理論及技能培訓、案例分析及實戰演練、搶救設備培訓等。

1.2.2 調查方法 指定1名護理人員負責問卷發放,要求臨床護理人員現場填寫,填寫完畢后立即回收。

1.2.3 統計學方法 用SPSS 18.0軟件統計包進行分析,采用x2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 問卷回收及處理 共發放問卷330份,回收有效問卷318份,有效率96.36%。因重癥監護室及急診科是危重患者較集中的科室,患者圍心搏驟停期出現的概率高于其他科室,因此考慮按照調查對象所在科室不同分為A 組(急診科和重癥監護室護理人員)、B組(其他專科護理人員),以便更客觀地了解A、B兩組護理人員在對圍心搏驟停期的知識和技能的掌握情況。

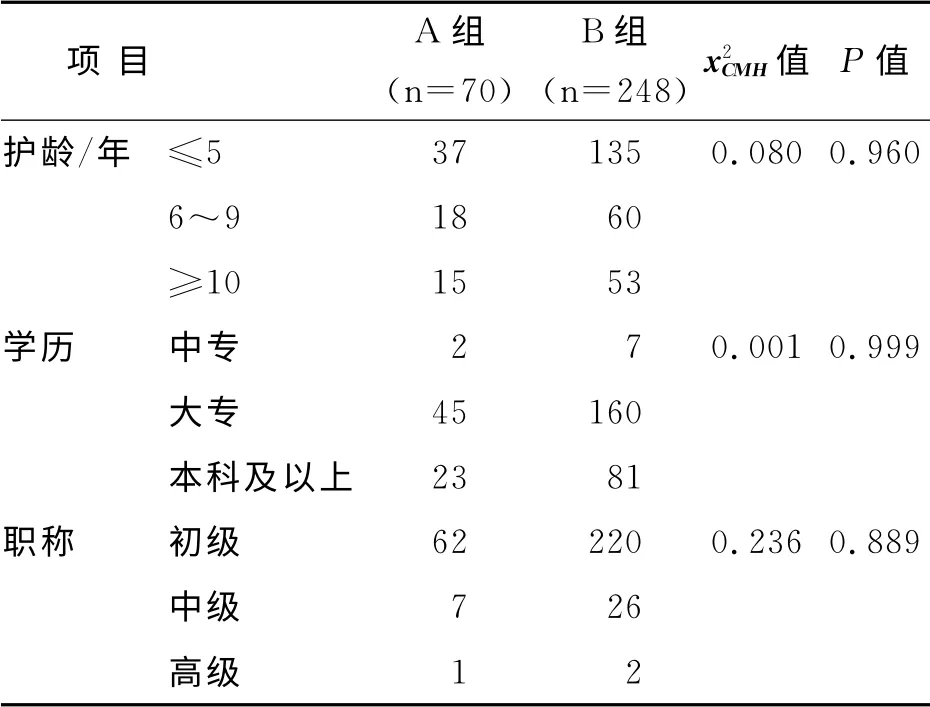

2.2 調查對象一般資料 見表1。

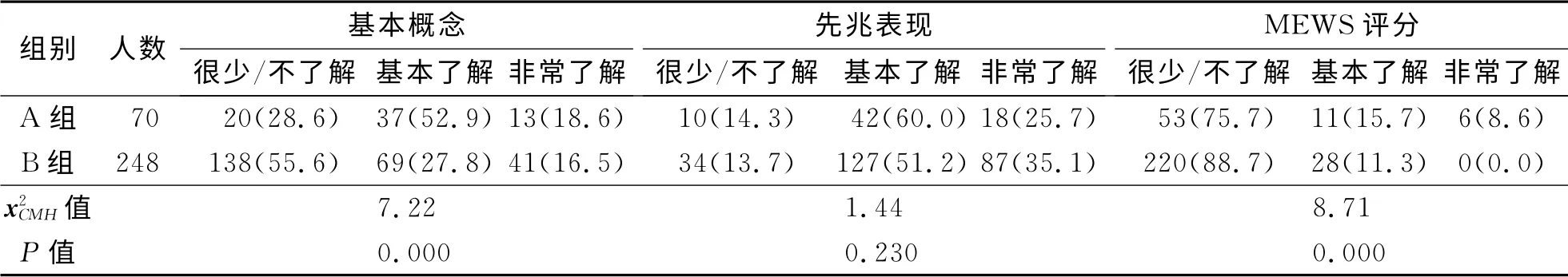

2.3 護理人員對圍心搏驟停期的早期判斷能力 見表2。

表1 調查對象一般資料

表2 護理人員對圍心搏驟停期的早期判斷能力 人(%)

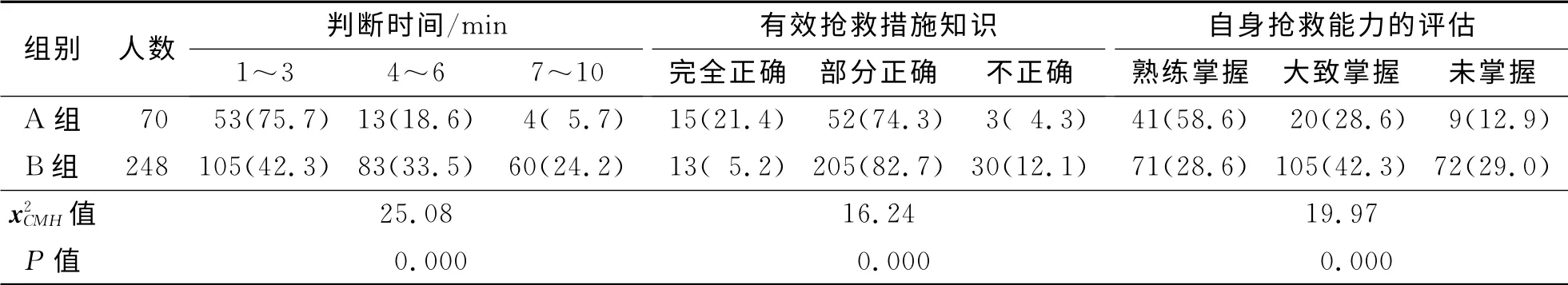

2.4 護理人員對圍心搏驟停期患者的處置能力 見表3。

表3 護理人員對圍心搏驟停期患者的處置能力 人(%)

2.5 護理人員對圍心搏驟停期相關知識與技能培訓的需求 見表4。

表4 護理人員對圍心搏驟停期相關知識與技能培訓的需求 人(%)

3 討 論

3.1 護理人員掌握圍心搏驟停知識及技能的重要性 護理人員的工作性質決定其與患者接觸時間最長、接觸面最廣,無論是日常護理工作的開展還是重大治療和手術的實施,都需要護理人員進行評估、觀察、配合落實各項治療措施,所以患者一旦出現圍心搏驟停期的表現,第一目擊者往往是護理人員。而第一目擊者即刻實施心肺復蘇在挽救患者生命中具有關鍵作用[3]。如果護理人員在該階段能盡快判斷患者處于危急情況并采取相應措施將有助于避免病情進一步惡化為心搏驟停,從而提高搶救成功率。這有賴于第一反應時間內的護理人員對圍心搏驟停期的識別及對相關技能的掌握。

3.2 護理人員圍心搏驟停知識及技能掌握現況

3.2.1 護理人員對圍心搏驟停期的判斷能力現況 表2數據顯示,基本概念了解程度一項中基本了解和非常了解的人數A 組護士占比71.5%、B組護士占比44.3%,說明A 組護士在對整體概念的知曉程度上優于B 組護士(P=0.000),但從總體上看護理人員對圍心搏驟停期的概念了解還是有所欠缺;在先兆表現這一項中A 組護士基本了解和非常了解的人數比例為85.7%,B 組護士為86.3%,兩組比例大致相當(P=0.230),對此項知識的了解大部分護士都有較好的回答,也說明隨著危重患者在各臨床科室的增加及危重癥急救培訓的開展使護理人員在此方面有了一定的知識積累。MEWS評分可鑒別、預測存在潛在危重癥危險的患者,并可作為判斷患者情況是否惡化的重要指征[4-5]。在本文研究中雖然兩組護理人員對MEWS評分的認識總體差異有統計學意義,但僅從單項“不了解或很少了解”程度來看,A 組護士達75.7%,B 組護士達88.7%,均有較高比例,說明此量表在院內使用的普及、認可程度不夠,需待進一步規范和完善。

3.2.2 護理人員對圍心搏驟停期患者的處置能力 研究證明[6],如在4min內進行基礎生命支持(BLS),8~16 min 內進行高級心血管生命支持(ACLS),則心搏驟停者存活率可達53%;而8~12min開始BLS,16min以上開始ACLS,則存活率為零。表3中“判斷時間”一項A 組護士在1~3min內能迅速做出判斷的人數比例為75.7%,4~6min內做出判斷人數比例為18.6%;而B 組護士能對圍心搏驟停期的快速判斷即時間1~3min內的人數為42.3%,4~6min內做出判斷的人數比例為33.5%,其余均要在4~6 min以上。護理人員在圍心搏期能及時識別、處理,充分發揮現代醫療技術的干預措施,將避免病情進一步惡化而發生心搏驟停,是患者安全度過圍心搏驟停期的有力保障[7]。對病情突然出現變化的患者必須進行正確評估與處理,如患者呼吸窘迫、氧飽和度急劇下降,即可判斷患者處于圍心搏驟停期,作為第一反應者應該進行開放氣道、給氧、球囊輔助呼吸,必要時插管、建立靜脈通路,同時呼叫醫生,為心搏驟停者進行CPR。本文資料顯示,在有效搶救措施知識掌握上,A 組護士完全正確為21.4%、部分正確為74.3%,B 組護士有效急救措施完全正確掌握僅有5.2%、部分正確為82.7%,在對自身搶救能力評估上,A 組護士熟練掌握占58.6%、大致掌握占28.6%,B 組護士熟練掌握占28.6%、大致掌握占42.3%。分析原因,A 組護士均在危重患者較為集中的科室工作,接觸圍心搏驟停期的患者相對較多,臨床經驗較為豐富,搶救能力自然優于B 組護士;再者由于急診科患者在首次就診時病情的診斷往往不明確,護士必須密切、持續、動態地評估病情,一旦發現病情變化,及時進行護理干預,甚至在圍心搏驟停時先于醫生進行搶救措施的實施,較其他專科的護士有更快速的反應能力及處理能力。

3.2.3 護理人員對圍心搏驟停期相關知識與技能培訓的需求 表4中認為有“培訓必要”的人數A 組占98.6%、B組為99.2%;對“理論知識”的培訓需求A、B兩組均達100%;對“案例分析及實戰演練需求”A、B兩組分別為92.9%和87.1%;“搶救設備”培訓需求A、B 兩組分別94.3%、89.5%。資料說明護理人員對圍心搏驟停期相關知識和技能的培訓有非常大的需求,無論是A 組護士還是B組護士,對培訓需求必要性的認識上具有同一性(P>0.05),同時對培訓的項目(理論、案例分析及演練、搶救設備)的認同度上也具有較好的一致性(P>0.05)。

3.3 加強護理人員圍心搏驟停相關知識技能的培訓 全面、系統、正規的急救培訓對心肺復蘇成功率影響很大[8]。

3.3.1 理論知識培訓 針對A、B 兩組對圍心搏驟停期相關知識的欠缺點的不同,采取不同的培訓方案。B組護士存在對于圍心搏驟停期的概念知曉率較低、對MEWS 評分比較生疏的客觀現狀,故對B組護士的理論培訓上給予圍心搏驟停理論知識的全面系統培訓,同時也對MEWS的評分項目、評分方法進行講解、考核。而A 組護士圍心搏驟停概念的知曉率高于B 組護士,但對MEWS評分的掌握不夠理想,據此,對A 組護士的培訓側重點放在MEWS評分的使用上,尤其注重在實戰中運用MEWS評分,如急診室護理人員經過規范培訓后,開展在分診中運用MEWS 評分,及時識別急診患者中的圍心搏驟停者,重癥監護室護理人員通過對患者進行MEWS評分,評分≥4分,提示患者病情危重,可能處于圍心搏驟停期,需要嚴密觀察并采取措施。MEWS評分只有在實際中反復應用,并在應用過程中監控使用評分的規范性,才能將要點更加牢固地掌握,為病情的變化提供客觀的指標。

3.3.2 操作技能培訓 根據兩組護理人員調查結果的差異,培訓方式也有所側重。對A 組護理人員除常規培訓外,需對各種危重病患者圍心搏驟停期的有效搶救措施上進行落實和強化,即強化ACLS的培訓,提供更為高級的生命支持。美國心臟協會提出培訓重點應關注心搏驟停首10min的處理,并以案例為基礎的小組式教學防范[9]。據此,對A 組護理人員采用場景模擬訓練的方法,設置搶救環境、圍心搏驟停的不同臨床表現,分成若干搶救小組,對所設置的案例進行模擬搶救練習,其中主要搶救措施的落實包括高級氣道的設置、保證足夠的通氣和氧合、心電監護、配合醫生使用藥物處理心律失常及配合鑒別診斷等各項措施,由小組組長把關,做到嚴格按照搶救程序進行,同時把搶救設備的使用一并納入模擬培訓案例中,更能有效鞏固培訓效果。同時,重視培訓效果的持續維持,對一些特殊部門,如急診室、重癥監護室、冠心病監護病房、麻醉恢復室等護理人員,每3年 進 行1 次ACLS 的 培 訓 和 考 核[10]。B組護理人員的培訓采用以BLS規范操作步驟培訓為主,結合以真實案例為基礎的指導方式,先講解各技術操作的步驟,再根據錄像或視頻資料邊看邊練,以提高整體的學習效果;同時收集真實案例中搶救措施的實施情況,并加以討論,著重評價“判斷時間”和“有效措施落實”這兩項。

[1]王海軍.圍心搏驟停期影響心肺復蘇相關因素分析[J].中外醫學研究,2013,11(3):132-133.

[2]American Heart Association.BLS for healthcare providers[M].Dallas,Texas:AHA,2001:3-64.

[3]Iwami T,Nichol G,Hiraiad A,et al.Continuous improvements in“chain of survival increased survival after out-of-hospital cardiac arrests[J].Circulation,2009,119:728-734.

[4]王承輝,阮海林,楊春輝,等.院前急救患者的改良早期預警評分分布及應用的臨床研究[J].中國急救醫學雜志,2011,31(4):310-313.

[5]Querterman CP,Thomas AN,McKenna M,et al.Use of a patient information system to audit introduction of modified early warning scoring[J].J Eval Clin pract,2005,11(2):133-138.

[6]張悅怡.急重癥救護新概念及新技術[M].杭州:浙江大學出版社,2009:3.

[7]張維新,吳麗雅.98例圍心搏驟停患者的臨床分析[J].中國醫藥指南,2010,8(19):194-196.

[8]陳嵐.心搏驟停患者心肺復蘇率低的原因分析及對策[J].護理與康復,2009,8(1):47-49.

[9]Abella BS,Alvarado JP,Myklebust H,et al.Quality of cardiopulvnonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest[J].JAMA,2005,293(3):305-310.

[10]徐凌麗,秦建芬,潘紅英.院內心肺復蘇的一體化管理[J].護理與康復,2011,10(8):725-726.