公共項目公私合作 (PPP)觀念演變與研究*

石世英 葉曉甦 杜磊 馬烈

(重慶大學建設管理與房地產學院,重慶 400045)

0 引言

隨著公共服務改革的不斷深入,私人部門和社會資本逐步進入公共部門投資領域,公共項目公私合作(Public Private Partnerships,PPP)模式在理論與實踐層面得到了廣泛關注。在理論研究方面,國內外專家學者運用管理學、經濟學、財政學、社會學和心理學等學科知識研究PPP 機理機制,涵蓋項目決策、伙伴關系、契約安排、信任激勵、風險分擔與利益分配、項目評價等方面,涉及伙伴關系、契約精神、公共利益與公眾參與、物有所值等觀念和公共管理、新公共管理、公共價值等思維范式。在實踐方面,在發達國家(如英國、美國、澳大利亞、加拿大等)及中國香港地區的公共服務體系中,PPP 在道路交通、醫院學校、政府辦公樓、監獄及社區服務等領域取得了廣泛應用。而我國內地在地方政府性債務不斷增加的背景下,政府自上而下積極推行PPP 模式,地方政府(如重慶、安徽、江蘇等)逐步在軌道交通、土地整治、市政供水和垃圾處理等領域開展了政府與社會資本的合作,緩解了財政壓力和提供公共服務或產品。但實際操作中,地方政府作為“準公司”直接參與經濟活動,國有企業壟斷公共服務投資領域,公共服務供給效率高但質量或公平性不足,這些現象催生了公私雙方的壁壘關系和對抗思維。雖然有效的合同約束或合理的外部干預有利于雙方互利合作,但傳統觀念和思維方式阻礙了市場發揮資源配置決定作用和政府改革進程,限制了社會資本參與基礎設施和公用事業領域,扭曲了政府與市場的關系。因此,轉變傳統觀念是公共服務領域改革以及經濟社會發展的客觀需要。本文通過科學解讀PPP 概念的本質和實踐歷程,探索PPP 觀念演變路徑,為解決公私雙方的困境提供參考。

1 文獻研究

PPP 尚未形成統一的、標準的概念。從政府視角來看,英國財政部認為PPP 是公共部門和私人部門聯合工作的一種安排,廣義的PPP 涵蓋公私雙方在政策制定、公共服務和基礎設施領域的合作,實現物有所值。加拿大議會對PPP 的解釋是公私雙方基于各自專長而建立的一種合作,通過資源、風險和利益的合理配置更好地滿足公共需求。中國香港把PPP 界定為一種涉及私人部門參與公共服務供給的一種契約安排,是一種基于伙伴關系的方法或模式,目標是物有所值。國家發展改革委提出政府和社會資本合作(PPP)模式是指政府為增強公共產品和服務供給能力、提高供給效率,通過特許經營、購買服務、股權合作等方式,與社會資本建立的利益共享、風險分擔及長期合作關系,目標是實現公共利益。因此,在不同政治和經濟環境下,政府部門在PPP目標方面存在一致性,即提供公共服務和滿足公眾需求。從學術視角來看,對PPP 的認知也存在差異,Savas 認為公私合作制是一個民營化的過程,公共服務引入市場化和社會資本[2],并由公共部門選擇項目,由私人承包商開發與運營[3],實現物有所值的目標(2006 年11 月,英國財政部Value for money assess-ment guidance 對物有所值的定義是:滿足用戶要求的產品或服務全生命周期成本和質量的最優組合)。在公共服務生產或提供過程中,PPP 不僅是一種項目融資模式或工具[4],也是公共產品或服務的一個管理模式和治理機制創新[5],私人部門需要統籌兼顧盈利目標和社會責任,公共部門在創造權利公平、機會公平和規則公平的環境的同時,要保證公共利益[6],提高供給效率并實現社會綜合效益最大化。

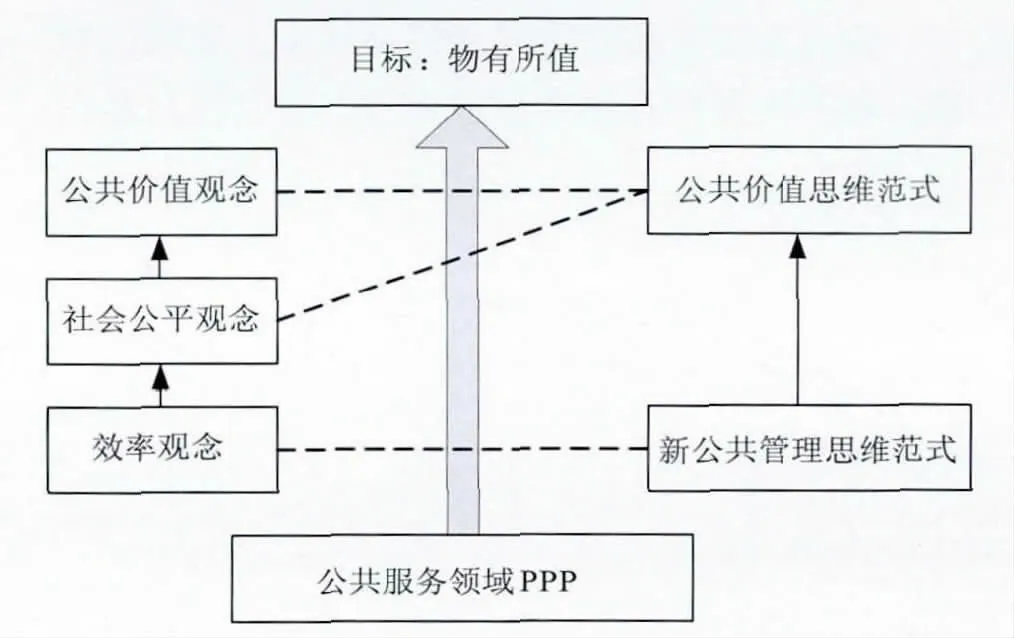

不同專業、不同視角或不同層次的PPP 研究,導致了公共部門與私營部門的邊界模糊和觀念同質化。PPP 作為一種新型的合作伙伴關系,公私雙方需要信息共享、利益共享、風險共擔、互相信任與協作、遵守并履行契約,共同努力并主動創造競爭優勢和最優價值。在采用PPP 模式提供公共產品或服務的過程中,政府或PPP 合作伙伴可以通過服務、法律規制和其他行為創造公共價值和滿足公共利益。然而,在衡量與評估PPP 時,效率、效果或效益成為常規指標,效率觀念、合作觀念、公共利益觀念和物有所值等觀念也逐步得到認可;但公眾參與、公平與責任卻很少受到青睞,基于公共價值觀念考慮與實踐PPP 制度、機制或組織設計、信息披露及建設運營更為少見。公共價值是公民對政府期望的集合,是關于權利、義務和規范形成的共識,反映了主體偏好和客體公共效用,包含公共利益、公平與公正、責任與效率、契約精神、伙伴關系等觀念,這與公共項目的特征和公私合作的本質具有一致性。因此,在界定PPP 概念與內涵時,需要正確理解PPP“語言游戲”和重視PPP 公共價值;在公共價值觀念指導下,建立新型的伙伴關系,平衡與協調效率、責任、公平和公共利益。

2 PPP 觀念的演變

多元化的公共需求加劇了地方政府基建任務和財政能力的“錯配”矛盾,促進了公共部門和私人部門的互利合作。在PPP 實踐過程中,英國、美國、加拿大、澳大利亞等國家的市場化改革不是停留在意識形態及理論層面上,而注重在實踐中探索提高效率與服務質量的市場機制。英國作為PPP 的先驅、倡導者和促進者,在PPP 的研究與實踐一直處于領先地位。因此,在剖析英國典型案例的基礎上,解讀中國PPP 觀念的發展演變具有一定現實意義。

2.1 英國PPP 觀念的演變

自20 世紀70 ~80 年代末以來,在西方國家新公共管理改革背景下,英國政府鑒于當時財政赤字壓力、國有企業低效率和公共服務體制僵化的情景,力推“貨幣主義”理論模式,在政府管理和公共服務中引入競爭機制,提高了公共服務供給效率。尤其是制定了“高速公路等行業必須向民營企業開放”的法令,從此英國私營企業開始廣泛參與公共項目或服務,參與形式多樣化,如BOT、DBFO 及PFI 等。效率觀念主導的政府公共服務體制改革改變了傳統模式的政府行政管理理念和運作模式以及政府與市場的關系,打破了政府的公共服務壟斷地位。正是由于新公共理論將“效率、經濟和效果(Efficiency,Economy and Effectiveness)”作為改革的價值取向,在效率與民主兩大價值取向之間進行簡單取舍,與公共管理的公共性或價值觀(公平、公正、公民參與等)相沖突,而忽視了公民的公共利益和公共需求(如經濟需求、公平需求和參與需求),導致這種效率觀念成為深化改革的桎楛。

20 世紀90 年代,鑒于效率觀念不能適應經濟發展和社會需要,新公共管理改革導致公共利益和公共需求不能得到實現和滿足,政府公信力和執行力受到質疑,體制改革迫在眉睫。在此背景下,英國政府相繼展開探索公共管理之道。1997 年,英國政府提出了關于經濟、社會發展的“第三條道路”新理念,強調社會公平。之后,在公共服務方面,英國政府主導了公共服務法律法規、PPP/PFI 指南、政府監管等多方面的改革,并明確了政府的首要任務是幫助公民明確表達并實現公共利益,從而確立了公共價值觀念。

21 世紀初至今,雖然英國經濟出現了財政赤字、金融危機等問題,但英國政府在公共服務領域的改革仍堅持公共價值觀念,并進一步強調公平、平等、責任、公共利益和分權等理念,繼續深化公共服務改革、革新PPP/PFI 政府指南、發展物有所值的內涵與外延等。

總之,英國公共服務領域30 多年的市場化改革與發展,體現為公共服務市場化(市場)與公共管理(政府)的協作發展。公共項目公私合作(PPP)的觀念經歷了效率、社會公平、公共價值三個階段的演進,如圖1 所示。英國在公共服務改革過程中對公共利益和公共需求的創造與回應,已充分體現了“公共服務”的價值特質,平衡、責任、公平、效率和公共利益。

圖1 英國公共服務領域PPP 觀念演化

2.2 中國PPP 觀念的演變

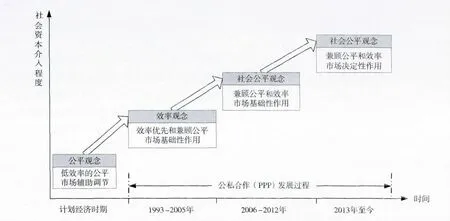

20 世紀80 年代,中國經濟呈現發展熱潮,這使得中國經濟增長受基礎設施“瓶頸”制約的現象愈發明顯,中央和地方政府開始重視基礎設施建設問題,公私合作出現萌芽。如1984 年深圳沙頭角B 電廠BOT 項目和1995 年廣西來賓B電廠BOT 項目。為了適應市場經濟體制改革,我國公共服務投資領域先后進行了簡政放權、基本建設基金制、項目法人責任制、拓寬社會資本投資范圍等一系列改革,“效率優先”也成為基礎設施建設或公共服務供給的基本原則。政府政策,如原國家計委出臺了《關于促進和引導民間投資的若干意見》 (計投資〔2001〕2653 號),首次明確提出了民間資本參與基礎設施和公益事業項目建設。之后,國務院出臺了《關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》(國發〔2005〕3 號)和《關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》 (國發〔2010〕13 號),鼓勵和引導民間資本進入公共服務投資領域。地方政府也積極響應,組建城市建設投資公司負責基礎設施建設融資、建設及運營,采用BOT 模式建設高速公路、污水處理廠和垃圾焚燒發電廠等公共項目。這些政策和政府行為促進了當時經濟發展和基礎設施建設或公共服務的供給,在一定程度上緩解了政府財政壓力、增加了就業并激發了市場活力。但政府及其融資平臺壟斷公共項目投資決策管理權,公共服務領域存在投資壁壘和融資歧視,民營資本遇見“不公平”待遇,公共服務或資源配置與公共需求的矛盾逐步激化,社會公平成為爭論和關注的焦點。

21 世紀初至今,在政府性債務壓力、國有企業效率低、公共服務提供與公眾需求矛盾加劇、社會公平環境要求以及投融資體制機制約束等背景下,中央和地方政府開始進行改革創新并開始營造權利公平、機會公平、規則公平的環境,社會公平成為基礎設施建設或公共服務領域的主導觀念。尤其是2013 年11 月十八屆三中全會《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》不僅突破性地提出“使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”,而且進一步深化了社會公平的內涵,保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭。之后,政府相應出臺了《關于發布首批基礎設施等領域鼓勵社會投資項目的通知》,首次選取80個項目作為民間投資參與公共項目建設及營運的示范,加快了投融資體制改革和投資主體多元化,公私合作逐步成為政府推行投融資體制改革的重要方式,國家發展改革委《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》 (發改投資〔2014〕2724 號)明確了PPP 模式是指政府為增強公共產品和服務供給能力、提高供給效率,與社會資本建立的合作關系,實現公共利益最大化。總之,政府的投融資、行政管理及公共服務等領域的改革和社會公平觀念創新在當前卓有成效,PPP 模式的推廣應用打破了政府單一的投融資主體壟斷,激發了民間資本活力,在一定程度上消除了投融資壁壘。但是,社會公平觀念在公共項目建設或公共服務供給的實際應用中存在困難,滯后的PPP 法律體系和計劃經濟背景下的政府管理體制仍是制約公私合作觀念變革的重要因素。

總之,我國公共服務領域的變革與發展歷程詮釋了公權、績效與觀念或意識形態的動態統一,體現了政府行為和公眾預期的演變過程。效率觀念“統治”了公共項目公私合作研究與實踐較長時期,在經濟改革和公共需求的客觀背景下,社會公平觀念逐漸成為政府、公眾的關注焦點,推動了我國PPP 的創新與發展,其演變過程如圖2 所示。

2.3 比較分析

本文從現實情景、制度政策和實踐觀念三個方面梳理了英國和中國的公私合作(PPP)發展歷程,通過對比分析,得到PPP 觀念演化的異同。

2.3.1 效率觀念是PPP 觀念演化的初始起點

在政府財政壓力約束、國有企業經營效率低、公共需求日益增長與公共服務總體供給不足等背景下,政府單獨提供公共服務成本較高且效率低,引入私人部門或社會資本提高公共服務供給效率、政府投資效率和國有企業經營效率成為政府的優先選擇,效率是引入私人部門或社會資本的初始目標,這在PPP 觀念演化中存在一致性。

2.3.2 公共需求是PPP 觀念演化的主要動力

社會公眾是公共服務的需求者和使用者,對公共服務質量、類型和數量具有表達權和知情權。在公共服務供給不足或緊缺的情境下,公眾需要盡快使用公共服務,首要追求公共項目的建設效率或公共服務的供給效率;當公共服務總體供給基本滿足需求量且不能滿足有效需求的情境下,公眾需要公共服務均等化,首要追求社會公平;當公共服務與公共需求存在“錯配”的情境下,公眾期望參與公共項目建設或公共服務的生產過程,充分表達其需求產品特性。PPP 作為一種提供公共產品或服務的方式,需要充分考慮公共需求的特殊性和普遍性,平衡公平和效率。

2.3.3 經濟制度是影響PPP 觀念變遷的重要因素

圖2 我國公共服務領域PPP 觀念演變

在資本主義私有化的經濟制度下,英國公共部門和私人部門存在明顯的界線,公共部門和私人部門合作提供公共服務或產品必須考慮所有納稅人的利益和私人部門的利益,因此,PPP 項目必須考慮公平和效率。而在社會主義公有制經濟制度下,政府代表公眾行使生產資料的使用權、收益權和處分權,既做“運動員”又做“裁判員”,國有企業既受政府委托參與公共項目建設管理,體現政府意志和利益,又作為獨立法人和政府合作形成公私合作伙伴關系參與PPP 項目投融資、建設與運營,政府和企業的角色定位模糊,這導致公平和效率在PPP 項目中很難實現平衡與協調。

2.3.4 公共價值是PPP 觀念未來發展的趨勢

當前,由于計劃經濟“遺留思想”、地方保護主義及尋租激勵的存在,導致PPP 項目決策、投資、管理等方面以政府偏好為出發點,而并不反映公共偏好、公私責任、公共項目效用及社會規范。而公共價值觀念是反映政府、企業和公眾的偏好以及客體的公共效用,融合了效率、效果、公平、責任和公共利益等,PPP 模式是我國公共服務領域改革與創新的內容,在當前情境下,通過引入民間資本提高效率、節約成本、實現公平和保證公共利益,這與公共價值觀念存在關聯性。同時,英國PPP 觀念的演化也為這種趨勢提供了佐證。

3 結語

PPP 模式不是單純地進行融資或提高供給效率目的,PPP 觀念的出發點和落腳點是公共利益和公共需求。PPP 是一種“舶來品”,PPP 模式的廣泛應用對我國政府公共投資機制、投資環境、政治環境及公私參與主體觀念提出了巨大挑戰。因此,不能直接全盤接受別國的經驗和觀念,需要正確解讀PPP 及其觀念演變。本文從情景、制度和觀念三個視角梳理了英國典型的PPP觀念發展過程和我國PPP 觀念的發展演變歷程,并分析了我國PPP 觀念的未來趨勢。隨著中國PPP 相關法規與制度的不斷完善及政府、企業和公眾對PPP 認知的不斷深化,PPP 模式將在中國的公共項目投融資、建設與運營中發揮著越來越重要的作用。

[1] Louis Putterman. Cooperation and Punishment [J] . Science,2010 (328):578-579.

[2] Savas E S. Privatization and public-private partnerships [M].NY:Chatham House,2000.

[3] Eric Maskin,Jean Tirole.Public-private partnerships and government spending limits [J] .International Journal of Industrial Organization,2008 (26):412-420.

[4] 劉新平,王守清. 試論PPP 項目的風險分配原則和框架[J]. 建筑經濟,2006 (2):59-63.

[5] 賈康,孫潔. 公私合作伙伴關系理論與實踐[M]. 北京:經濟科學出版社,2014.

[6] Graeme A Hodge,Carsten Greve. Public-Private Partnerships:An International Performance Review [J]. Public Administration Review,2007 (67):545-558.

[7] 宋波,徐飛. 公私合作制(PPP)研究:基于基礎設施項目建設運營過程[M]. 上海:上海交通大學出版社,2011.

[8] Moore M. Creating Public Value:Strategic Management in Government [M].Cambridge MA:Harvard University Press,1995.

[9] Kelly G,Mulgan,G,Muers,S.Creating Public Value:An Analytical Framework for Public Service Reform [EB/OL] //The Strategy Unit,UK Cabinet Office.2008-10-20.http://www.cabinetoffice.gov.uk/strategy/seminars/public_value.aspx [].

[10] Bozeman B.Public-Value Failure:When Efficient Markets May Not Do?[J].Public Administration Review,2002,62 (2):145-161.

[11] Torben Beck Jorgensen,Barry Bozeman. Public Values:An Inventory [J] . Administration & Society,2007,39 (3):354-381.

[12] Anne-Marie Reynaers.Public Values in Public Private Partnerships[J].Public Administration Review,2014,74 (1):41-50.

[13] Linder,S.Coming to Terms with the Public-Private Partnership:A Grammar of Multiple Meanings [J] .The American Behavioral Scientist,1999,43 (1):35-51.

[14] Anne-Marie Reynaers,Gjalt De Graaf.Public Values in Public Private Partnerships [J].International Journal of Public Administration,2014,37 (2):120-128.

[15] 曾保根. 價值取向、理論基礎、制度安排與研究方法——新公共服務與新公共管理的四維辨析[J]. 上海行政學院學報,2010,11 (2):29-40.