科學概念層次分析:價值、變量與模型

張玉峰 郭玉英

(1.北京師范大學物理學系,北京 100875;2.北京教育科學研究院,北京 100036)

科學概念是對客觀事物本質屬性的抽象概括,是構成科學知識體系的核心要素.作為思維形式的科學概念既是學生科學素養的重要組成部分,也是學生科學思維能力發展的基礎和培養載體.[1]因此,科學概念教學在科學教育中一直占據重要地位.

自然科學是具有內在邏輯一致性的統一體,大量的科學概念通過一定的邏輯相互關聯,而呈現出科學概念體系的層次性.科學概念層次分析是指在一定知識范圍內選擇特定變量,分析科學概念間的內在邏輯關系并按照變量水平劃分科學概念的層次.

1 科學概念層次分析的價值

當代國際科學教育研究和教學實踐中普遍關注核心概念,不僅因為核心概念在學科知識體系中占核心地位,是對更廣泛的客觀事物和現象進行抽象概括的產物,對客觀世界具有更強的解釋力;還因為對核心概念的理解水平是影響學生科學探究能力發展的重要因素之一.[2]

1.1 科學概念層次分析是科學教育研究的需要

科學概念層次分析是科學教育研究共同體內順暢交流的要求.在當代科學教育研究領域,不同研究者為了表征某些科學概念的重要性,分別采用了“核心概念(core concepts)”、“學科核心概念(discipline core concepts)”、“關鍵概念(key concepts)”、“大概念(big ideas)”、“主要概念(major concepts)”、“基 本 概 念 (fundamental concepts)”等名稱.但對于這些不同名稱概念的確切內涵,研究者并沒有形成共識,更沒有對它們的抽象概括程度做出確切說明.美國康奈爾大學的諾瓦克(Novak)指出,[3]這些詞的意義幾乎是相近的.在現行的一些課程標準文件中,有時會同時出現上述的一些詞,但詞義并無明顯差別.[4]因此,面對當前現狀,提出研究者們能普遍接受的、相對統一的科學概念名稱,并說明其層次關系,是非常必要的.

分析科學概念的層次是深化科學教育研究的要求.《科學教育的原則和大概念》一書明確提出,從知識角度看,中等程度大小的概念可以連接到較大概念,而較大的概念可以連接到更大一些的概念.從教學角度看,學生對大概念的理解有不同途徑,和與大概念相關聯的大量小概念的學習是聯系在一起的.要使學生建立科學的知識結構,形成對自然界的完整認識,需要認識科學概念之間的層次關系.早在上世紀60~70年代,奧蘇貝爾就已經論述了上位知識和下位知識,并在此基礎上首先提出先行組織者概念,上位知識可以作為先行組織者.具體到科學學習領域,上位知識和下位知識之間存在著概念大小和層次高低的問題,需要分析科學概念層次及其邏輯關系.

學習進階(learning progressions)研究是當前科學教育研究的熱點之一,[5]因為學習進階作為課程、教學、評價、教師培訓的重要工具,越來越顯示出其重要價值.從學習進階的特點看,學習進階是圍繞核心概念組織的(organized around core ideas).核心概念內包含大量具體科學概念,它們處于不同的層次.要刻畫學生的概念發展模式必然需要基于一定單位大小的概念,[6]研究學習進階需要對核心概念進行解構,科學概念的層次分析是學習進階研究的基礎性工作.

一般來說,構建和呈現學習進階的方法主要有兩類:[7]第一類方法一般從認知科學與教學論視角出發,在對某主題的教學內容進行認知心理學分析基礎上,通過開發跨學段的測評工具來探查學生對核心概念理解的發展進程.第二類方法一般從課程論和教學論的角度出發,基于已有研究以及課程文件、社會預期,使用科學概念呈現出核心概念逐步發展的進程,有研究者將此種方法稱為全景圖法 (landscape approach).此類方法注重呈現各學段多學科領域概念間的相互聯系.從本質上講,第一種方法是認知過程的進階;第二種方法是認知內容的進階,也有研究者稱之為概念進階.[4]第一類方法開發圍繞核心概念理解的測試題,第二類使用科學概念之間的關系圖來呈現核心概念逐步發展的進程.這兩類方法都需要弄清楚支撐核心概念理解的具體科學概念有哪些;這些具體的科學概念之間又有怎樣的邏輯關系,大體分為幾個層級.這些都是科學概念分析的重要內容.

1.2 科學概念層次分析是課程內容設計和教材編寫的基礎性工作

幫助學習者建構圍繞核心概念并且層次清晰的知識結構,是教學的重要目標之一.課程和教材是影響教師教學和學生學習的重要變量.因此,要達到上述學習目標,課程內容設計和教材編寫首先應該分析科學概念的層次.

美國“2061計劃”研究人員總結出一本優秀教材所具有的要素,其中之一就是“明晰各種概念之間的聯系”.[8]國內學者劉恩山等人指出,[9]課程及課程資源的研發需要關注概念體系的構建,在這里概念體系的建構包括兩方面:第一個是不同概念之間的聯系;第二個是核心概念隨著年級段的不斷深入和發展.基于核心概念來促進課程的連貫性和一致性已成為美國科學課程改革的重要呼聲.

因此,不管是從課程設計和教材編寫的內在要求看,還是從國際上課程改革的趨勢看,科學概念層次分析都是課程內容設計和教材編寫所必需的基礎性工作.

1.3 科學概念層次分析是科學概念教學的前提

圍繞“少而精”的核心概念進行教學,并通過教學促進學生對核心概念的深入理解,已是科學教育界的共識.[10]美國科學促進協會“2061計劃”委員會副主任安德魯·阿爾根在《科學素養的導航圖》一書的“前言”中就指出,對科學素養的概念來說,不僅單個概念是重要的,而且概念間的相互支持也很重要,這樣有助于獲得對概念的綜合理解.

核心概念的學習并不是一蹴而就,需要大量具體科學概念作為支撐,逐步深化理解.[1]從這個意義上講,教學設計就是逐步促進學生對核心概念理解的教學實施藍圖.分析教材中知識的邏輯結構,是進行教學設計的重要前提.而教材中知識的邏輯結構更多體現為科學概念層次.因此,從總體上看,分析科學概念層次是教學設計的前提.

從教學設計的具體環節看,分析科學概念層次是選擇教學策略和具體的教學方式的直接依據之一.例如,速度是運動學中的基本概念,是從大量具體的運動中抽象概括的產物,教學中需要給學生提供足夠的有關運動快慢的感性材料,幫助學生獲得不能單獨用物體的位移和時間來描述運動快慢的體驗;勻變速直線運動的位移與速度關系則屬于關系概念,是通過建立位移、速度、加速度和時間等基本概念間的關系,反映客觀事物不同本質屬性之間的關系,進一步從整體上把握事物的本質屬性,在教學中不僅需要提供感性材料,還需要為學生提供“腳手架”,幫助學生進行科學推理.

從我國的教學實際看,教師對課程理念的理解和課程標準的把握也存在一些誤區.由于應試的影響,在教學中往往更重視“考點”的學習,而忽視核心概念對大量具體概念的統領作用,致使學生“只見樹木,不見森林”,缺乏對科學的整體感知和深入理解.這種教學扼殺了學生的想象力,直接制約我國創新人才的培養.

我國傳統的科學教學更習慣按主題組織教學內容,而忽視從核心概念角度組織教學內容.主題的劃分往往是基于現象或者事實,側重科學概念對客觀世界的描述功能;而圍繞核心概念組織教學內容則更側重概念之間的內在邏輯關系以及概念的解釋功能.

因此,不管從教學設計本身的要求看,還是從我國科學教育的現狀看,都應該在科學概念層次分析的基礎上,強化圍繞核心概念進行教學設計并加以實施.

1.4 科學概念層次分析是改進學習評價的需要

學習評價是診斷教師“教”的效果和學生“學”的效果,及時提供反饋信息,并及時矯正的有效手段.對學生學習結果進行評價的過程也是學生學習的過程.評價設計應該基于認知和學習的模型,學習評價應該與課程和教學具有內在一致性.為了驗證圍繞核心概念而進行的課程設計和教學的有效性,就應該圍繞核心概念設計學習評價的內容.核心概念的學習是通過大量具體的科學概念學習而逐漸深入的.核心概念與具體概念之間的聯系反映了學生對科學的整體認識,應是學習評價的重要內容.通過科學概念層次分析,有助于弄清楚某個核心概念到底以哪些科學概念作為支撐,這些科學概念之間又有怎樣的邏輯關系及其層次劃分,從而有助于確定針對某個核心概念評價的具體內容,以及這些內容的輕重比例.因此,科學概念層次劃分也是評價學生學習效果的需要.

綜上所述,在科學教育領域,科學概念層次分析是科學教育研究、課程設計、教材編寫、教學實踐和學習評價等方面的基礎性工作.

2 科學概念層次分析的依據

在科學教育領域,關于核心概念的研究一直是研究熱點.對于如何劃分科學概念的層次,由于研究視角、研究路線、研究目的等各不相同,研究者們提出了很多觀點,有研究者提出科學概念層次理論;也有研究者提出核心概念的選擇標準.

諾瓦克等人在1972年提出用來表征概念之間關系的可視化工具——概念圖.層次結構是概念圖的一個重要特征.在概念圖中,按照概念的概括水平從高到低依次為關鍵概念、一般概念、概念和實例.同一知識領域中的概念依據其概括性水平不同而分層排布,關鍵概念的概括性最強,處于概念圖的最上層,具體的實例位于概念圖的最下層.

概念圖可以建構出特定知識領域的結構.強調從事物的關系中把握概念本身,關注事物的整體性和復雜性.知識不僅指在概念圖中作為節點的概念,還應包括概念之間的聯系.特別是,這種聯系包括上層概念對下層概念的統攝作用和下層概念對上層概念的支撐作用.

在概念圖模型中,包含了按照概念自身的概括水平劃分概念層次的思想.對概念劃分層次,有助于理解不同層次概念的特點,也有助于分析不同層次概念之間的邏輯關系.但是,概念圖模型并沒有對不同層次概念的含義、特點做出明確說明,只是描述出不同概念之間相對概括水平的高低,不同研究者對于某個概念處于哪個層次往往缺乏一致性.

20世紀70年代,美國教育專家肖瓦爾特(Showalter)提出了科學教育中科學概念的層次理論.[9]該理論提出,科學概念可分為知覺感受、直接概念、事實、定律、創設概念、原理、理論7個層次.但是,肖瓦爾特的科學概念層次理論并沒有明確提出一以貫之的層次劃分標準,存在兩個變量:概念認知復雜度和概念本體復雜度.從某種意義上講,肖瓦爾特的科學概念層次理論中,從知覺概念到創設概念更多是從科學概念的認知過程角度建構的學習層次結構;而從創設概念到理論概念卻是從概念本體角度描述概念層次結構.

選擇哪些科學概念作為科學教育中的核心概念,是當今科學教育的一個重要話題.比較有影響的科學教育研究團體[11]或者研究者,[1]提出了各自的選擇標準,分析發現這些選擇核心概念的標準具有共性,主要包括:(1)從概念內涵的抽象概括程度看,核心概念相對于一般科學概念是對更大范圍內的自然現象進行的抽象概括,應該具有更高的抽象概括程度;(2)從概念的解釋力來看,核心概念相對于一般科學概念可以適用于更大范圍內的對象,應該更具有普遍性;(3)從概念在學科體系中的地位看,核心概念應該占據學科知識體系的核心位置,或者更具有文化意義;(4)從學生可持續發展的角度看,核心概念應該在較長一段時間內與學生的生活、學習緊密聯系,并能在更大程度上影響學生的能力發展.

比較上述4條選擇核心概念的標準,可以發現:這4條標準具有較大的內在一致性,抽象概括程度較高的概念往往具有強的解釋力,也往往處于學科知識體系的核心位置.已有研究表明:這樣的概念更能有效地促進學生思維能力的發展.[12]

上述核心概念選擇標準的內在一致性對劃分科學概念的層次具有重要的啟發:科學概念的抽象概括水平可以作為判斷概念層次高低或者概念大小的變量.

3 科學概念層次模型

3.1 科學概念層次模型的內容

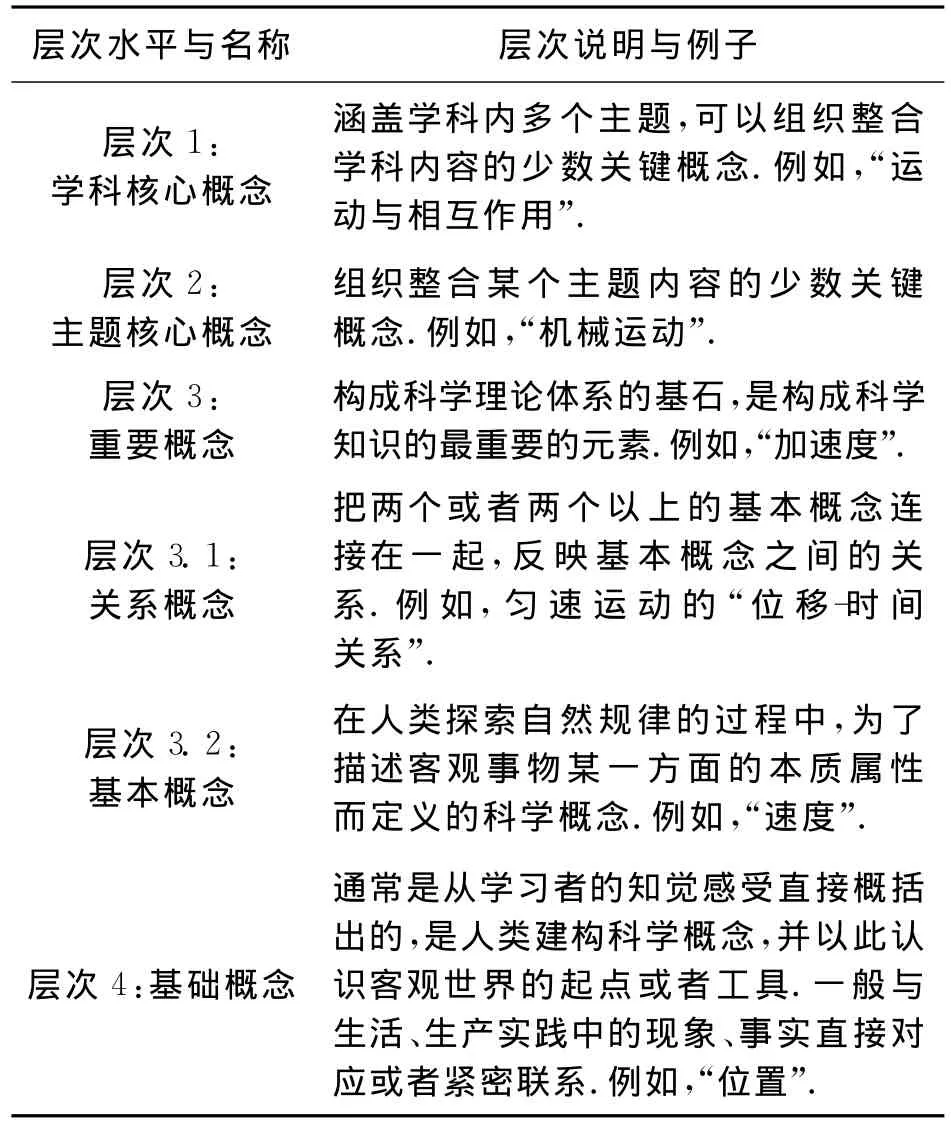

本文從科學概念本體角度,以科學概念的抽象概括水平作為科學概念層次分析的變量,提出科學概念層次模型,如表1所示.

從總體上看,科學概念層次模型的構成要素包括4個層次的科學概念,以及它們之間的聯系.按照抽象概括水平從低到高依次為“基礎概念”(fundamental concepts)、“重要 概念”(key concepts)、“主題核心概念”(topic core concepts)和“學科核心概念”(discipline core concepts),其中重要概念層次分為基本概念(basic concepts)和關系概念(relation concepts)兩個亞層次.之所以把重要概念分為兩個亞層,主要是因為:第一,一個學科的重要概念構成了這個學科的知識主體,重要概念數量較多;第二,重要概念本身具有一定的層次結構.

表1 科學概念層次模型

3.2 對模型中各層次科學概念的具體說明

(1)學科核心概念在層次模型中處于最高層次,屬于抽象概括水平最高的科學概念.

從涉及的領域看,學科核心概念跨越學科內單一主題,幾乎涵蓋學科內各個主題,如能量概念涉及物理學科的力學主題、電磁學主題、熱學主題、光學主題、原子物理等各個主題.從科學概念的重要程度看,學科核心概念是組織整合學科自身內容的少數關鍵概念,是當代科學教育研究關注的熱點,是學生科學認識發展的核心.這些內容能夠展現當代學科圖景,是學科結構的主干部分.科學教育領域中的學科核心概念,是指4個具體科學研究領域(物質科學,生命科學,地球和空間科學以及工程、科技與科學應用)中處于核心地位的科學概念或觀念.學科核心概念超越了那些孤立而散亂存在的事實或技能,對減輕學生的認知負荷、促進學生形成對自然界的整體認識具有重要作用,能有效地促進學生理解學科知識、建構學科體系.例如,美國2013年頒布的《新一代科學教育標準》(Next Generation Science Standards)最終確立了物質科學的4個學科核心概念:物質、運動與相互作用、能量、波及其在技術領域的應用——信息傳遞.

(2)主題核心概念在科學概念層次模型中介于學科核心概念與重要概念之間,抽象概括程度也介于兩者之間.

從科學概念涉及的領域看,主題核心概念是組織整合某個主題內容的少數關鍵概念.顯然,相對于學科核心概念,主題核心概念涉及的領域較狹小.例如,“運動與相互作用”作為學科核心概念涉及物理學科內若干主題,而“機械運動”作為這一學科核心概念下的主題核心概念僅涉及宏觀物體的機械運動.從主題核心概念在概念體系中的地位看,主題核心概念具有承上啟下的功能.主題核心概念是對若干重要概念抽象概括的產物;同時,主題核心概念又是構成學科核心概念的主要成分,支撐學科核心概念.

(3)重要概念在科學概念層次模型中處于主題核心概念和基礎概念之間,抽象概括水平也介于兩者之間.

一般來說,基本概念描述的是直接觀測到的事物客觀屬性;而關系概念描述的則是事物客觀屬性之間的關系.事物客觀屬性之間的關系一般并不能通過直接觀測得出,需要通過科學推理得出.因此,一般來說,關系概念具有比對應的基本概念更高程度的抽象概括水平.

在同一主題核心概念下的若干基本概念之間也可能表現出不同層次,如位移、速度與加速度之間具有較明顯的層次.位移是對質點位置變化的直接描述;速度則是在位移基礎上建立的,目的是描述位置變化快慢;而加速度又是建立在速度基礎之上,目的是描述速度變化快慢.因此,位移、速度、加速度3個概念的抽象概括水平依次遞進.

有些基本概念的外延并不一定局限于某個特定主題,甚至跨越學科.例如,波長本來是機械波主題下引入的基本概念,同時也是描述電磁波性質的基本概念.

(4)基礎概念處于科學概念層次模型的最低層,是從學習者的知覺感受直接概括出的概念.

基礎概念是人類建構科學概念,并以此認識客觀世界的起點或者工具.基礎概念一般與生活、生產實踐中的現象、事實直接對應或者緊密聯系,有些基礎概念則來自于數學等基礎學科.基礎概念是定義基本概念的基礎和前提,抽象概括程度顯然低于基本概念.大部分基礎概念是定性的,并且具有較高的直觀性.例如,運動學主題下的基礎概念包括參考系、質點、位置等.這些概念與人們日常生活的知覺有密切關系,是認識位移、速度、加速度等基本概念的基礎和前提,也是認識運動現象的最基本起點.

3.3 科學概念層次模型的特點

科學概念層次模型是從滿足科學教育研究與實踐需求的角度建構的關于科學概念系統的簡化模型,有其自身的特點,主要體現在以下幾個方面.

3.3.1 開放性

科學概念是社會建構的結果,經過人類多個世紀的積累,逐步完善,并形成當前狀態的科學理論體系,并非最終的科學理論體系,還可以繼續完善,因此科學概念層次模型的內容是開放的.科學概念層次模型的開放性還體現在學習的階段性上,例如,同樣對應于“運動與相互作用”這一學科核心概念,相對于初中階段的科學概念層次模型,高中階段的模型在內容上更加豐富.這種豐富體現在內容的增加和原有內容的拓展.

3.3.2 層次性

層次性是科學概念層次模型的本質特征.科學概念按照抽象概括水平分為4個層次,不同層次概念具有不同的內涵和明顯的特征.

3.3.3 關聯性

科學概念層次模型中,科學概念間包含豐富的關聯.既有不同層次科學概念間的關聯;也有同一層次內科學概念間的關聯.

3.3.4 可操作性

科學概念層次模型中,以抽象概括水平作為單一變量,分析科學概念層次,變量清晰,因而在實踐中容易操作.

4 科學概念層次分析(以“運動與相互作用”學科核心概念為例)

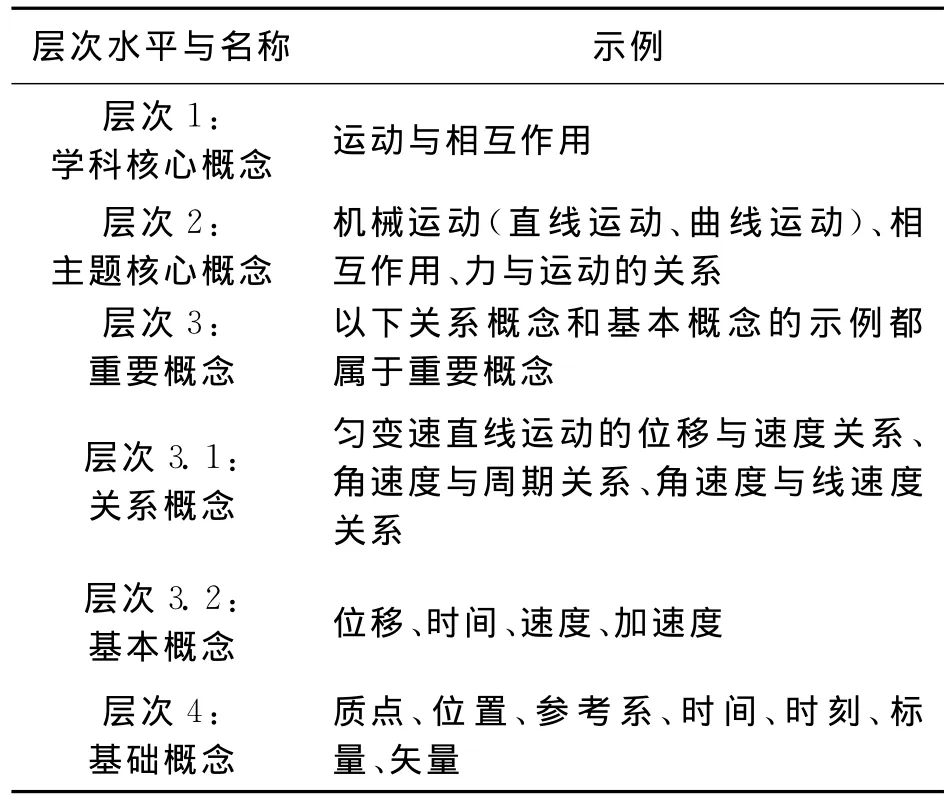

這里以“運動與相互作用”為例,在高中階段所要求的范圍內應用模型分析科學概念的層次.分析的主要步驟包括以下幾個方面.

第1步,確定學科核心概念.“運動與相互作用”,這是確定各層次概念的起點.之所以確定這個科學概念為學科核心概念,是因為它是對非常廣泛領域的客觀事物進行抽象概括的產物,在廣泛領域具有解釋力,不僅涉及力學領域中的牛頓運動定律、動量,還涉及電磁學領域中靜電場、磁場、電磁感應,原子物理領域的核反應等相關主題.學科核心概念的確定,往往是科學共同體多次討論后達成的共識.[9]

第2步,解構學科核心概念,確定主題核心概念.支撐“運動與相互作用”這一學科核心概念的主題核心概念主要包括機械運動、力與相互作用、牛頓運動定律等.

第3步,解構主題核心概念,確定重要概念.支撐“機械運動”這一主題核心概念的重要概念主要包括速度與時間關系、位移與時間關系、角速度與周期關系、角速度與線速度關系、加速度、速度、位移、時間、角速度、周期等.限于本文篇幅,“機械運動”之外的主題核心概念不做進一步解構.

第4步,區分重要概念中的基本概念和關系概念.上述重要概念中,加速度、速度、位移、角速度、周期等概念是為了描述物體運動而定義的,屬于基本概念,都是能夠量化的科學概念;勻變速直線運動的位移與速度關系(2as=-)、角速度與周期關系(ω=)、角速度與線速度關系(v=ωr)等科學概念反映了基本概念間的關系,屬于關系概念.

第5步,分析影響重要概念建構的知識要素,從中選擇并確定基礎概念.例如,參考系、質點、位置、時間、時刻、矢量、標量等屬于機械運動范圍內的基礎概念.

第6步,呈現科學概念的層次分析,如表2所示.需要說明的是,表2中各層次的概念并不全,只是通過示例具體說明如何確定某個科學概念所處的層次.為了使得分析較清晰直觀,各科學概念的關系并未列出.

表2 “運動與相互作用”學科核心概念層次分析

1 郭玉英,姚建欣,張靜.整合與發展——科學課程中概念體系的建構及其學習進階[J].課程·教材·教法,2013(2):44-49.

2 范佳午.科學探究能力發展[D].北京:北京師范大學,2012:6.

3 J D Novak.Concept in Science[J].Theory into Practice,1971(10):129-133.

4 陳佩瀅.中學物理課程中“運動和力”主題的核心概念進階研究[D].北京:北京師范大學.2013:4.

5 A C Alonzo,J T Steedle.Developing and assessing a force and motion learning progression [J].Science Education,2009(3):390-421.

6 王磊,黃鳴春.科學教育的新興研究領域:學習進階研究[J].課程·教材·教法,2014(1):112-118.

7 劉晟,劉恩山.學習進階:關注學生認知發展和生活經驗[J].教育學報,2012(2):81-87.

8 美國科學促進協會.科學素養的導航圖[M].北京:科學普及出版社,2008:8-9.

9 張穎之,劉恩山.科學教育中科學內容知識的結構[J].課程·教材·教法,2013(10):47-51.

10 溫·哈倫.科學教育的原則與大概念[M].北京:科學普及出版社,2011:22.

11 約瑟夫·科瑞柴科.革命性的變化:美國確立新一代科學教育框架[J].基礎教育課程,2013(1):82-85.

12 羅伯特·L·索爾索著.黃希庭譯.認知心理學[M].北京:教育科學出版社,1990:245.