氮肥運(yùn)籌對缽苗機(jī)插水稻干物質(zhì)積累和產(chǎn)量及各器官氮素積累的影響

朱大偉 王力 郭保衛(wèi)等

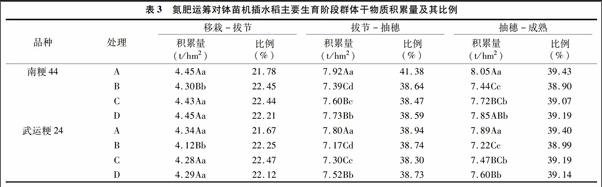

摘要:以南粳44和武運(yùn)粳24為材料,研究氮肥運(yùn)籌對缽苗機(jī)插水稻干物質(zhì)積累、產(chǎn)量以及各器官氮素積累的影響。結(jié)果表明,30%的基肥、30%的分蘗肥、40%的穗肥較為合理,南粳44和武運(yùn)粳24產(chǎn)量最高,分別達(dá)到 11 575.5 kg/hm2 和11 365.5 kg/hm2,中后期干物質(zhì)積累量最高,成熟期地上部氮素總積累量最高。本研究結(jié)果證實(shí)氮肥運(yùn)籌要保證穗肥比例,適當(dāng)調(diào)整分蘗肥比例,在保證穗數(shù)的基礎(chǔ)上提高穗粒數(shù)是提高產(chǎn)量的關(guān)鍵。

關(guān)鍵詞:缽苗;氮肥運(yùn)籌;氮素積累

中圖分類號: S511.06 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

文章編號:1002-1302(2015)03-0046-04

水稻是人類重要的糧食作物,世界上約50%的人口以稻米為主食,在亞洲以稻米為主食的人口占總?cè)丝诘?5%[1]。如何提高水稻的產(chǎn)量成為一項(xiàng)亟待解決的問題。機(jī)插稻具穩(wěn)產(chǎn)、節(jié)本、高效、省工、勞動強(qiáng)度小等優(yōu)勢,日本、韓國和中國臺灣地區(qū)已普及推廣[2-4]。近年來,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和剩余勞動力大量向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,中國機(jī)插稻迅猛發(fā)展[5-7]。在20世紀(jì)80年代以來一直推行以毯狀小苗(主莖3.0~4.5葉)機(jī)插來代替人工栽插的技術(shù),機(jī)插具有省工、高效等優(yōu)點(diǎn)[8-10],但機(jī)插秧的秧齡小,易形成超齡弱秧,加之機(jī)插時植傷重,全生育期縮短[11-17],導(dǎo)致水稻對溫光資源的利用率相對降低,個體生長潛力不能充分發(fā)揮,一定程度上削弱了群體生產(chǎn)力。在南方多熟制水稻主產(chǎn)區(qū)這種現(xiàn)象更為突出。

水稻缽苗機(jī)插采用機(jī)械將缽育壯秧按一定的行距和株距有序地?zé)o植傷地移植于大田,實(shí)現(xiàn)了土缽壯秧的機(jī)械化精確栽植。經(jīng)日本及中國黑龍江墾區(qū)的實(shí)踐,已在局部地區(qū)初步證實(shí)了缽苗機(jī)插的生產(chǎn)優(yōu)勢。關(guān)于施肥對水稻干物質(zhì)和養(yǎng)分在各器官中分配的影響,手栽秧和毯狀小苗機(jī)插秧國內(nèi)外已有不少研究報(bào)道[18-24]。但新型的缽苗機(jī)插水稻高產(chǎn)還缺乏合理氮肥運(yùn)籌條件下獲得高產(chǎn)及超高產(chǎn)的相關(guān)試驗(yàn)研究。本研究以缽苗機(jī)插超級粳稻為材料,以期明確基肥、分蘗肥、穗肥的合理比例,為缽苗機(jī)插稻的生產(chǎn)應(yīng)用提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 供試材料

試驗(yàn)采用粳型超級稻品種武運(yùn)粳24,遲熟中粳,全生育期156 d,由常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所選育;南粳44,早熟晚粳,全生育期158 d,由江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所選育。

1.2 試驗(yàn)時間與地點(diǎn)

試驗(yàn)于2011—2012年在揚(yáng)州大學(xué)農(nóng)學(xué)院試驗(yàn)場進(jìn)行。土壤質(zhì)地為沙壤,地力較好、均衡,前茬為小麥。土壤全氮含量為1.29 g/kg,堿解氮含量90.1 mg/kg,速效磷含量為 35.6 mg/kg,速效鉀含量87.9 mg/kg。

1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)設(shè)置4個處理,分別為(1)A處理N 3 ∶3 ∶4(30%基肥,30%分蘗肥,40%穗肥);(2)B處理 N 1.5 ∶4.5 ∶4(15%基肥,45%分蘗肥,40%穗肥);(3)C處理 N 3 ∶4 ∶3(30%基肥,40%分蘗肥,30%穗肥),A、B、C 3處理總量純氮均為300 kg/hm2;(4)D處理 N 2.72 ∶3.63 ∶3.63(27.2%基肥,36.3%分蘗肥,36.3%穗肥),總量純氮330 kg/hm2。2次重復(fù),隨機(jī)排列。小區(qū)面積16 m2,試驗(yàn)各小區(qū)做埂隔離,并用塑料薄膜覆蓋埂體,保證各區(qū)單獨(dú)排灌。試驗(yàn)采用缽苗塑盤育秧,栽插密度為25.2萬穴/hm2,行距33 cm,株距 12 cm,各小區(qū)氮肥品種為尿素,磷肥為過磷酸鈣,鉀肥為氯化鉀,磷肥鉀肥施用量均為150 kg/hm2,其他管理措施統(tǒng)一按照常規(guī)栽培要求實(shí)施。

1.4 測定項(xiàng)目及方法

1.4.1 葉面積指數(shù)、干物質(zhì)積累量 于移栽期、拔節(jié)期、抽穗期、成熟期,每處理取代表性植株3穴,測定葉面積,并將葉莖鞘分開。以上所有樣品均于105 ℃殺青30 min,75 ℃烘箱烘至恒質(zhì)量后,測定干物質(zhì)量。

1.4.2 莖蘗動態(tài) 每小區(qū)定點(diǎn)10穴,自移栽至抽穗,每5 d記錄1次莖蘗數(shù),記錄莖蘗消長動態(tài)。

1.4.3 各器官氮含量 采用H2SO4-H2O2消化,以半微量凱式定氮法測定氮的含量。

1.4.4 產(chǎn)量 成熟期選取有代表性的植株10穴考種,并以小區(qū)實(shí)收測定實(shí)際產(chǎn)量。

1.5 數(shù)據(jù)處理

所有數(shù)據(jù)用Excel軟件和方差分析軟件進(jìn)行分析和處理。

2 結(jié)果與分析

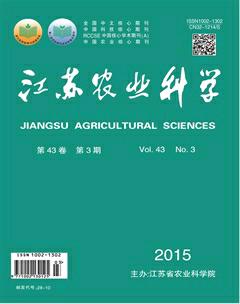

2.1 氮肥運(yùn)籌對缽苗機(jī)插水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

由表1可知,產(chǎn)量表現(xiàn)為A處理>D處理>C處理>B處理,不同處理的穗數(shù)趨勢與產(chǎn)量趨勢正好相反,B處理 N 1.5 ∶4.5 ∶4分蘗肥比例較高,穗數(shù)顯著高于其他各處理,穗粒數(shù)的趨勢與產(chǎn)量成正比,以南粳44為例,A處理 N 3 ∶3 ∶4的產(chǎn)量要比B處理 N 1.5 ∶4.5 ∶4高8.28%,不同處理間結(jié)實(shí)率與千粒質(zhì)量無顯著差異。

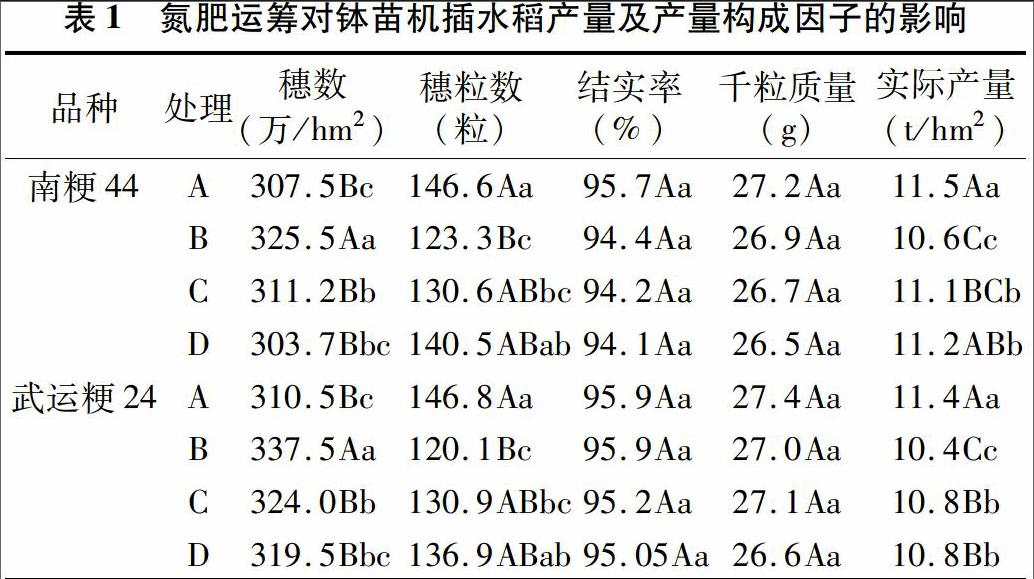

2.2 氮肥運(yùn)籌對缽苗機(jī)插水稻莖蘗動態(tài)的影響

栽后5~10 d,由于A處理、C處理、D處理的基肥的用量都要高于B處理氮的用量,A處理、C處理、D處理的分蘗數(shù)要高于B處理,由于B處理分蘗肥比例較高,栽后20 d左右分蘗迅速發(fā)生,大量增加,并保持較高的群體莖蘗數(shù)直到成熟。南粳44與武運(yùn)粳24都表現(xiàn)相同的趨勢(圖1)。

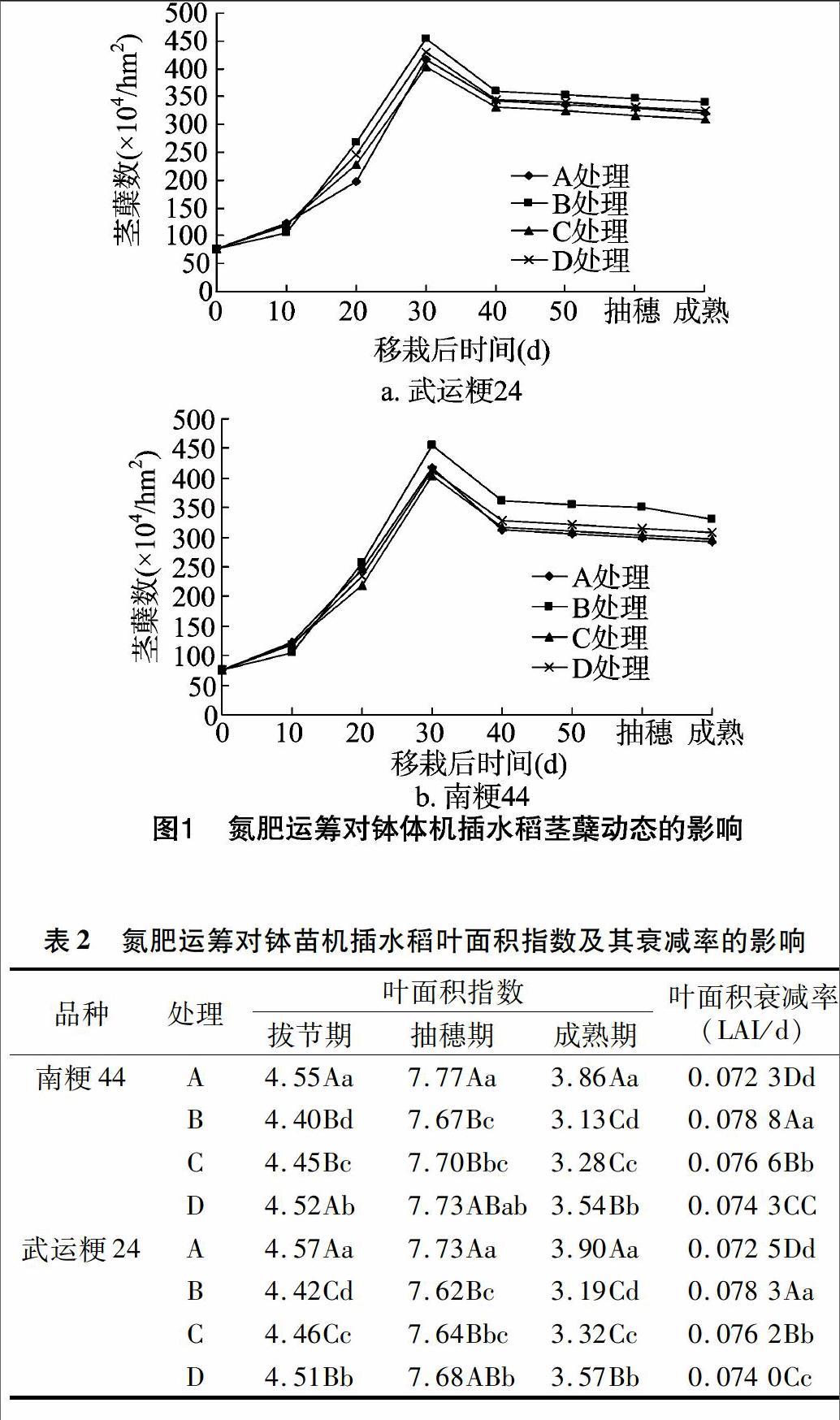

2.3 氮肥運(yùn)籌對缽苗機(jī)插水稻主要生育時期葉面積指數(shù)及其衰減率的影響

水稻的產(chǎn)量取決于光合產(chǎn)物的多少,合理的葉面積指數(shù),與產(chǎn)量有著密切的關(guān)聯(lián),從表2可以看出,在拔節(jié)、抽穗、成熟3個主要時期均表現(xiàn)為A處理>D處理>C處理>B處理,以南粳44為例,在成熟期A處理要比C處理、B處理分別高出1768%、23.32%,葉面積衰減率為B處理>C處理>D處理>A處理。