玉米葉片近軸面和遠軸面光環境及光合特性的差異

李超 郭新宇 溫維亮等

摘要:為研究玉米葉片近軸面與遠軸面光環境和光合特性的差異,以玉米品種先玉335為材料,測量了玉米植株不同葉位葉片近軸面、遠軸面在灌漿期的光量子通量密度(PPFD)和光響應曲線。結果表明,玉米葉片近軸面的PPFD高于遠軸面,對于直立上部葉,葉片遠軸面也能接受到較高的PPFD,甚至高于中部葉近軸面;玉米葉片近軸面和遠軸面均具有較高的光合作用潛力,近軸面略高于遠軸面;對于冠層中部葉,葉片近軸面和遠軸面PPFD差異最顯著,光合能力差異也最大,達到10%左右;對于冠層的上部葉和下部葉,葉片近軸面和遠軸面PPFD差異較小,光合能力差異也相對較小。

關鍵詞:玉米;葉片;近軸面;遠軸面;光量子通量密度;光響應曲線

中圖分類號: S513.01 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2015)03-0076-03

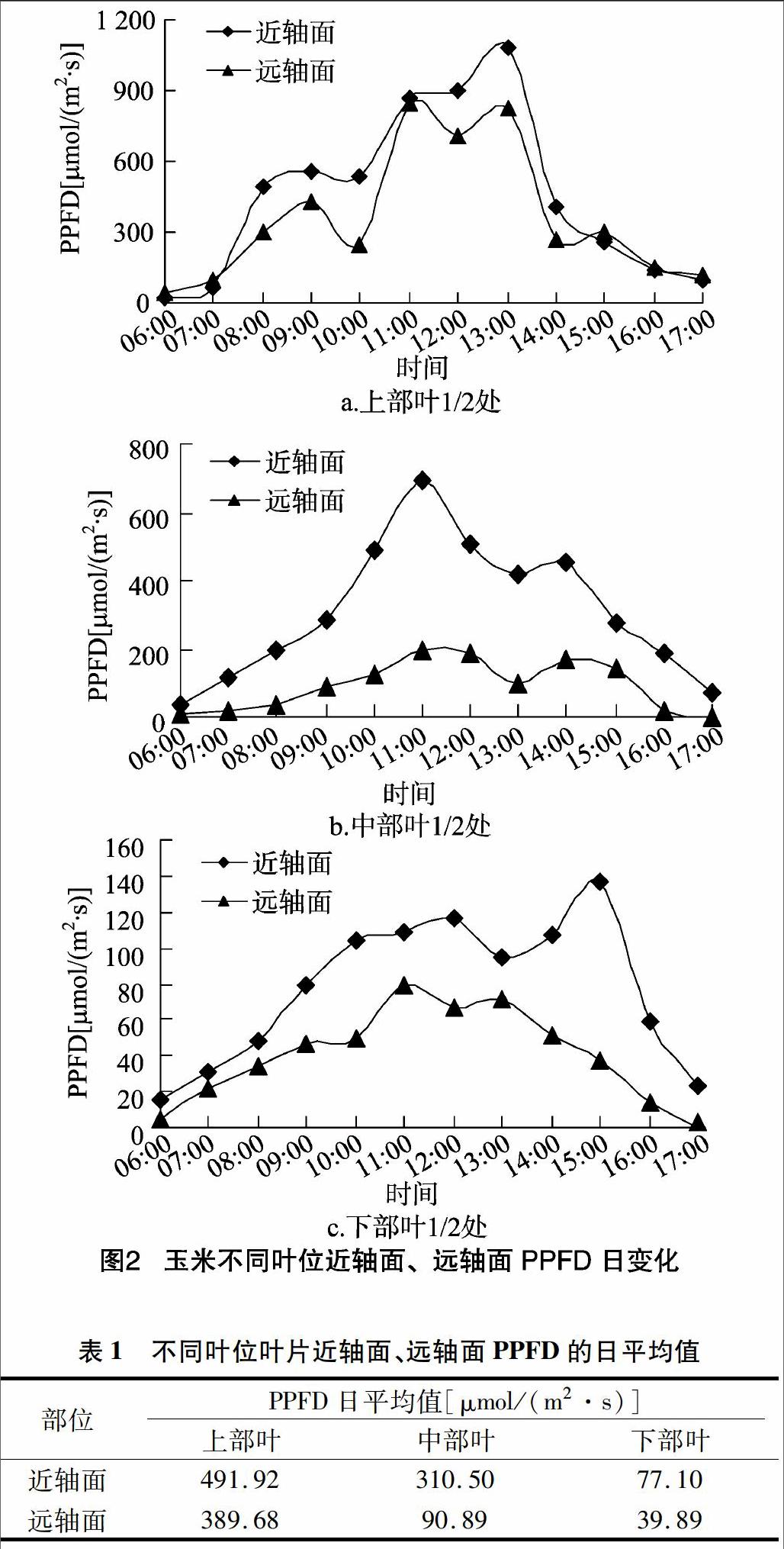

葉片是植物進行光合作用的主要場所,通過測量葉片光合作用,可以定量地比較不同葉片光合能力的差異。在自然條件下,太陽通常照射在葉片近軸面(圖1),只有少量散射光照射到葉片遠軸面,所以主要以葉片近軸面光合速率衡量葉片的光合作用能力;但葉片遠軸面對葉片光合作用的貢獻也不容忽視。Proietti等對橄欖的研究表明,同時對葉片兩面照光,可以降低葉片的光補償點,提高葉片對弱光的利用效率[1]。Paradiso等研究發現,在相同光強下,玫瑰葉片近軸面的凈光合速率比遠軸面高20%左右[2]。

然而,前人對葉片近軸面、遠軸面光合特性差異的研究主要是集中在C3異面葉植物上[3]。在異面葉植物當中,葉片的近軸面和遠軸面在組成結構上有很大差異,近軸面以柱狀的柵欄組織為主,遠軸面則主要分布著球狀的海綿組織,海綿組織和柵欄組織對光的吸收率和透射率不同,所以在利用光的能力上有所差異。玉米是等面葉植物,葉片背腹兩側結構相似,沒有海綿組織和柵欄組織的分化[4]。目前鮮有關于玉米近軸面和遠軸面光合能力是否存在差異的報道。

玉米等作物的緊湊型株型在耐密性和高產方面具有明顯優勢,育種家也越來越青睞上部葉直立的緊湊型株型[5],緊湊型株型品種可以使光合有效輻射更加均勻地分布到冠層的中下部,改善冠層光環境,從而優化葉片的光能利用效率[6]。在早晚弱光條件下,上部葉葉片直立與太陽光線垂直,葉片可以截獲更多的光能[7],并且葉片更可能通過遠軸面進行光合作用,因此研究葉片遠軸面光合特性對于準確評價葉片的光合作用潛力具有重要意義。本研究以緊湊型玉米品種先玉335為材料,結合冠層中光分布情況,研究葉片近軸面和遠軸面光環境及光合特性之間的差異,以期為準確評價玉米葉片光合作用潛力,合理優化冠層結構提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗時間、地點

試驗于2014年6—10月在北京市農林科學院玉米試驗田進行。

1.2 供試材料

供試玉米品種為先玉335,種植密度為6萬株/hm2,株行距為27 cm×60 cm。供試土壤養分含量為有機質12.65 mg/g,全氮1.08 mg/g,堿解氮104.63 mg/kg,速效磷45.2 mg/kg,速效鉀133.8 mg/kg。玉米于6月23日播種,其他水肥管理和病蟲害管理同一般大田生產。

1.3 不同葉位光量子通量密度(PPFD)測定

玉米吐絲后,選擇晴天在小區內部(距離小區邊緣3行以上),選取3株長勢均勻一致的玉米,使用多通道光合有效輻射測量儀,測量玉米冠層上部葉(第18葉)、中部葉(第14葉)、下部葉(第9葉)近軸面和遠軸面的光量子通量密度的日變化。在葉片長度1/2處近軸面、遠軸面分別設置1個測量位點,光敏探頭平行于葉片安放,測量時間為06:00—17:00,記錄的時間間隔設置為1 min,并以1 h內測得PPFD值的平均值納入統計計算。

1.4 葉片光響應曲線測定

在光量子通量密度測定結束后,立即選擇晴天在同樣位點再用CIRAS-2型便攜式光合系統(英國PP-System公司生產)分別測量葉片近軸面、遠軸面的光響應曲線。采用光合儀自帶LED光源照光,設定光合有效輻射強度分別為2 000、1 800、1 500、1 200、1 000、800、500、300、200、100、50、0 μmol/(m2·s)。

1.6 數據分析

采用SPSS、Excel軟件進行數據分析和作圖。

2 結果與分析

2.1 玉米葉片中部近軸面、遠軸面光環境差異

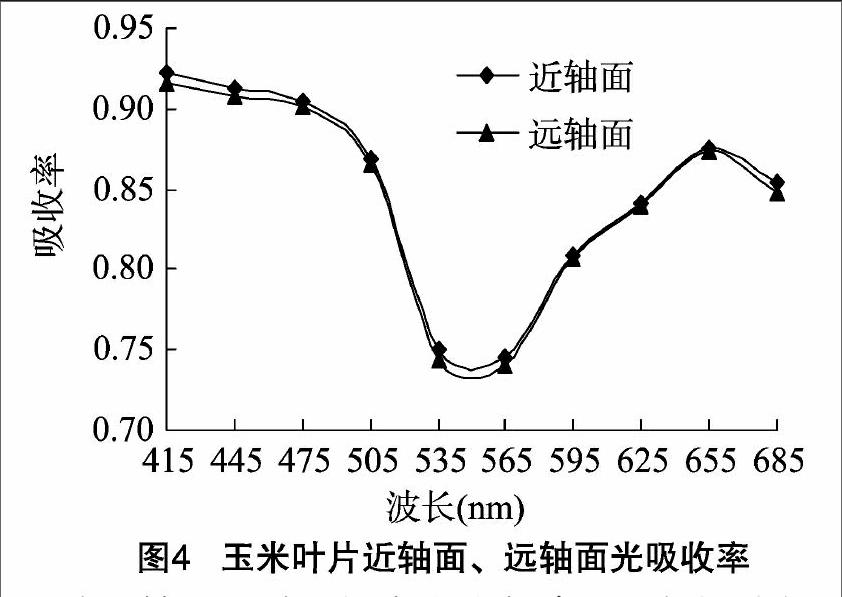

從圖2可以看出,玉米不同葉位的葉片近軸面的光量子通量密度均高于遠軸面,但在不同葉位下二者差值有所不同。先玉335是典型的緊湊株型玉米品種,上部葉葉片直立,葉片的近軸面和遠軸面均直接在太陽直射光下,因而葉片近軸面、遠軸面均處于較高的光強下,中午太陽輻射較強時,葉片近軸面、遠軸面光量子通量密度均超過800 μmol/(m2·s)。在冠層中部,葉片近軸面最高光強值低于上部葉,依然能達到 700 μmol/(m2·s),遠軸面光強值則在200 μmol/(m2·s)以下。中部葉近軸面雖然受到上部葉的遮蔽,但依然能接受到部分太陽直射光,光強值遠高于只接受到散射光的遠軸面。在冠層下部,葉片整體處于散射光環境中,葉片近軸面和遠軸面光量子通量密度均低于150 μmol/(m2·s),近軸面光強略高于遠軸面。

由表1可見,上部葉遠軸面的光量子通量密度日平均值甚至高于中部葉、下部葉的近軸面,表明上部葉遠軸面也具備進行高效光合作用的外在條件。

2.2 葉片近軸面、遠軸面光響應曲線差異

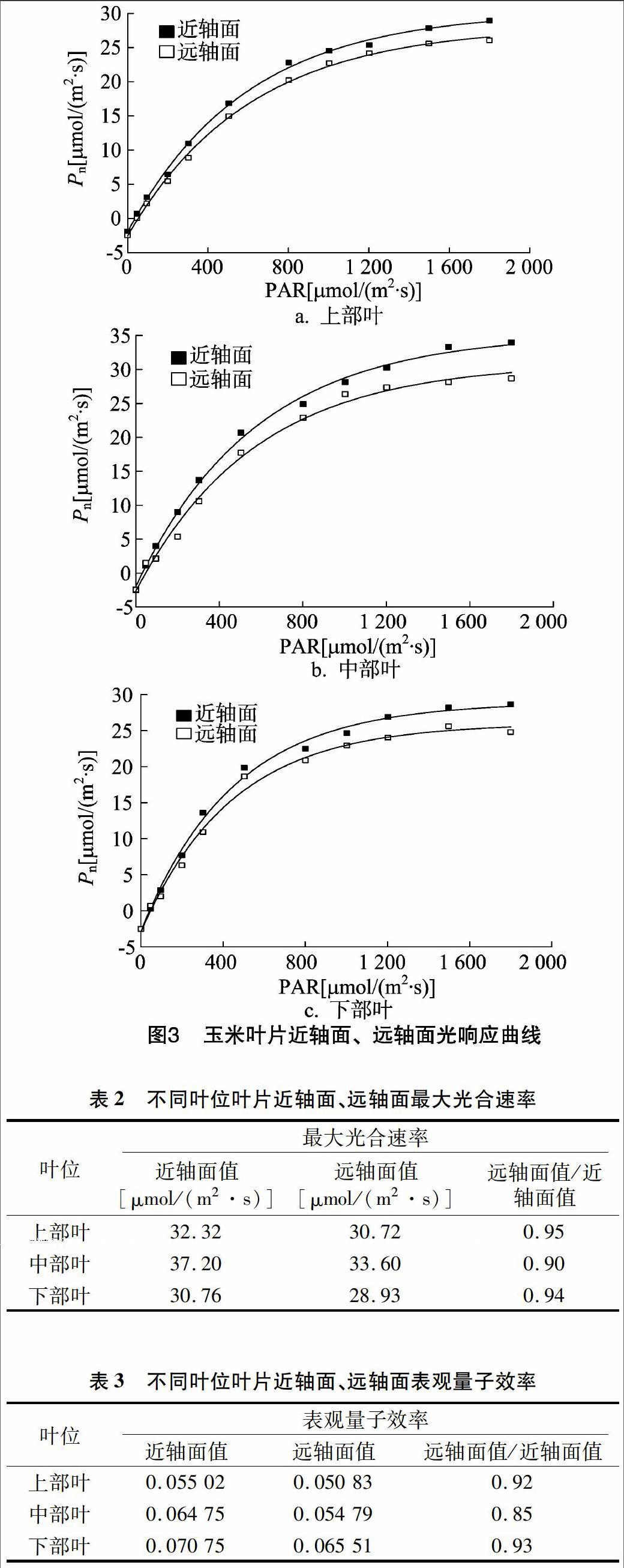

通過葉片光響應曲線(圖3)發現,從近軸面照光,葉片的凈光合速率普遍高于遠軸面。從玉米遠軸面照光,在光強充足的條件下,葉片也能保持較高的凈光合速率,這表明玉米葉片從遠軸面照光也具有較高的光合作用潛力,因此不能忽略葉片遠軸面對光合作用的貢獻。