白花鴨跖草生物學(xué)特性

張武 李寶華 吳俊彥等

摘要:白花鴨跖草為鴨跖草的新變種。利用白花鴨跖草種子開展試驗,通過對比發(fā)現(xiàn),白花鴨跖草除花色外,與普通鴨跖草沒有差異。白花鴨跖草種子具有萌發(fā)孔,且種子萌發(fā)方式兼有子葉出土型與子葉留土型特點。白花鴨跖草種子具有休眠特性,但可以通過低溫層積、GA3處理打破休眠,最適低溫層積天數(shù)為4 ℃層積10 d,GA3最適濃度為 15 mg/L。2,4-D對白花鴨跖草萌發(fā)抑制明顯。

關(guān)鍵詞:鴨跖草;白花鴨跖草;生物學(xué)特性;萌發(fā);休眠

中圖分類號: S451 文獻標(biāo)志碼: A

文章編號:1002-1302(2015)03-0133-03

鴨跖草(Commelina communis L.)為鴨跖草科鴨跖草屬植物,聚傘形花序,花佛焰苞狀,深藍色花瓣,葉卵狀披針形,蒴果橢圓形,2室,每室2粒種子,花果期7—9月[1]。鴨跖草作為1年生晚春闊葉雜草,由于其極強的生態(tài)適應(yīng)性、難防除性,鴨跖草與苣荬菜、刺兒菜同屬黑龍江省難防除雜草[2]。鴨跖草在黑龍江省遍布于大豆田、玉米田、水稻田、向日葵田、菜田[3]。鴨跖草根據(jù)地理位置不同存在地區(qū)轉(zhuǎn)化型,鴨跖草的遺傳多樣性為鴨跖草防除帶來一定難度[4]。國內(nèi)有文獻記載,最早的白花鴨跖草發(fā)現(xiàn)者為陳蒂,于1990年在遼寧省沈陽市發(fā)現(xiàn),將其命名為(Commelina communis L. f. alba Ti Chen f. nov.)[5]。張光富等于1997年在山東省、上海市發(fā)現(xiàn)白花鴨跖草[6]。汪遠等認為,白花鴨跖草為本地Commelina communis L.變異而來[7]。目前,國內(nèi)針對白花鴨跖草僅見于對其發(fā)現(xiàn)的報道,還未見對其萌發(fā)特性的研究報道。本研究利用白花鴨跖草種子開展試驗,探討其萌發(fā)特性[8-9],旨在為開展白花鴨跖草在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中的危害研究提供理論基礎(chǔ)。

1 材料與方法

1.1 材料

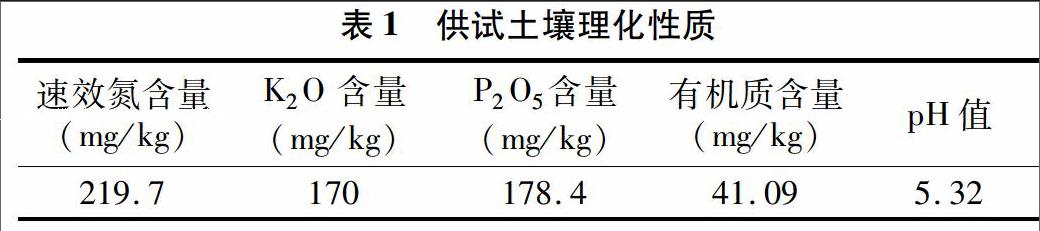

供試白花鴨跖草(Commelina communis L. f. alba Ti Chen)種子采集于黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院黑河分院試驗地(50°14′55.22″N,127°26′59.13″E),連續(xù)2年繁殖保留種子。供試藍花鴨跖草(Commelina communis L.)種子采集于黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院黑河分院試驗地。供試土壤采集于黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院黑河分院試驗池(未施用過除草劑)。土壤為草甸暗棕壤,土壤肥力如表1所示。赤霉素(GA3,95% 分析純,上海譜振公司),2,4-D(72%,山東僑昌化學(xué)有限公司)。

1.2 試驗設(shè)計

秋季分別將30粒白花鴨跖草種子、30粒藍花鴨跖草種子均勻播種于繁殖池中(2 m×2 m),春季定期觀察記錄兩者的萌發(fā)、生長情況。

1.2.1 低溫層積處理 將當(dāng)年采集的白花鴨跖草種子置于4 ℃冰箱中,分別于放置后0、10、20、30、40 d每處理取30粒種子置于鋪有3層濾紙的培養(yǎng)皿中,每皿加15 mL蒸餾水(定期更換濾紙及蒸餾水)。試驗設(shè)3次重復(fù),將培養(yǎng)皿置于 15 ℃ 光照培養(yǎng)箱中每隔2 d調(diào)查1次萌發(fā)數(shù),直至無萌發(fā)試驗終止。

1.2.2 不同濃度GA3處理 分別配制15、25、50、100 mg/L GA3溶液,以蒸餾水為空白對照,取15 mL不同濃度溶液,加入裝有50粒當(dāng)年采集的白花鴨跖草種子培養(yǎng)皿中進行發(fā)芽試驗,方法與低溫層積處理相同。

1.2.3 2.4-D濃度對白花鴨跖草萌發(fā)的影響 設(shè)6個2,4-D濃度處理,換算成原藥濃度分別為:0.9、1.8、3.6、72、10.8、14.4 mg/L,以蒸餾水為空白對照。培養(yǎng)方式與低溫層積處理相同,培養(yǎng)的第7天、第14天、第21天、第28天測定萌發(fā)率,計算抑制率。

1.3 數(shù)據(jù)分析

采用Excel 2003、DPS 7.05軟件分析數(shù)據(jù)。

2 結(jié)果與分析

2.1 2種花色鴨跖草生物學(xué)特征

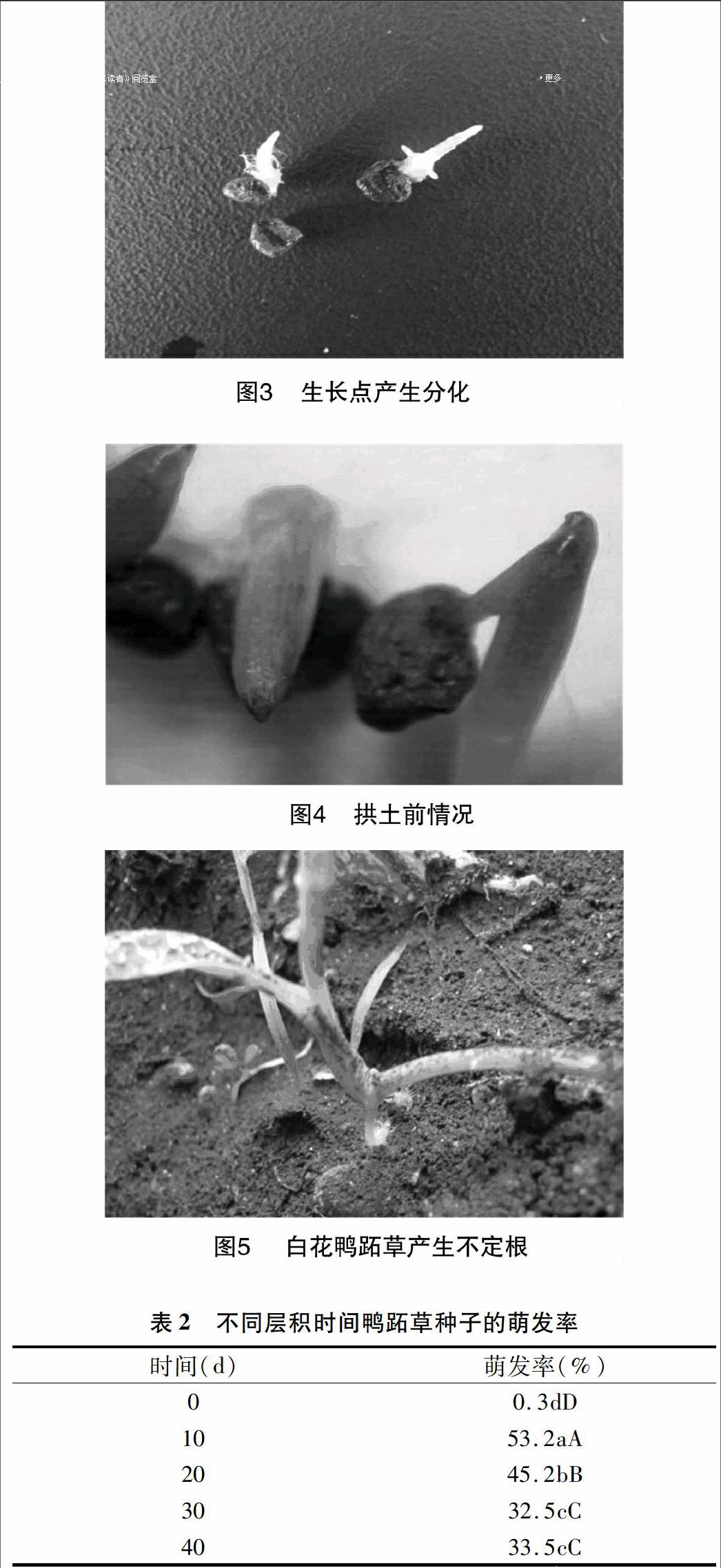

由圖1可知,白花鴨跖草除花色為白色外,其他生物學(xué)特征均符合《中國植物志》對鴨跖草生物學(xué)特征的描述。由圖2可知,鴨跖草種子上有萌發(fā)孔且位置相對固定,萌發(fā)孔的位置在種子一側(cè)中部。鴨跖草萌發(fā)時需突破萌發(fā)孔。此時鴨跖草生長點還未出現(xiàn)分化,隨后鴨跖草生長點最先分化產(chǎn)生根向下生長(圖3)。鴨跖草的幼苗類型兼有子葉留土型與子葉出土型的特點(圖4),鴨跖草在3葉期后可以產(chǎn)生不定根(圖5),鴨跖草在貼近土壤一側(cè)的莖基部產(chǎn)生絨狀不定根,不定根持續(xù)生長,當(dāng)不定根接觸土壤后進入土壤,在有不定根生長的莖基部有時會產(chǎn)生分枝。

2.2 低溫層積對白花鴨跖草萌發(fā)的影響

由表2可知,白花鴨跖草種子直接收獲并發(fā)芽,萌發(fā)率僅為0.3%。4 ℃低溫層積,萌發(fā)率呈現(xiàn)先增后降的現(xiàn)象,在低溫層積10[KG*3]d時萌發(fā)率最高,為53.2%,極顯著高于其他各處理。超過10 d后隨著低溫層積的時間增加,萌發(fā)率逐漸下降。層積30 d后萌發(fā)率趨于穩(wěn)定,但低溫層積各處理萌發(fā)率均高于收獲后直接播種。

2.3 不同濃度GA3對白花鴨跖草萌發(fā)的影響

如表3所示,低濃度GA3對白花鴨跖草萌發(fā)有促進作用,隨著GA3濃度的增加,萌發(fā)率逐漸降低。以15 mg/L GA3處理對鴨跖草萌發(fā)的促進作用最大,萌發(fā)率較對照差異極顯著。15 mg/L與25 mg/L GA3處理間差異不顯著,但均極顯著高于50 mg/L與100 mg/L處理。50 mg/L與100 mg/L GA3處理間差異不顯著,但均極顯著高于對照。

2.4 2,4-D濃度對白花鴨跖草萌發(fā)的影響

圖6表明,一定范圍內(nèi)白花鴨跖草的萌發(fā)率隨2,4-D濃度的增加而降低。當(dāng)2,4-D濃度為14.4 mg/L時,鴨跖草雖然有萌發(fā)但生長點無法產(chǎn)生分化,最后壞死。

3 結(jié)論與討論

目前,國內(nèi)對白花鴨跖草的報道較少,但通過形態(tài)學(xué)比較可以發(fā)現(xiàn),除花色外,白花鴨跖草與藍花鴨跖草的生物學(xué)特征基本相同。白花鴨跖草種子萌發(fā)過程比較復(fù)雜,當(dāng)年采集的種子直接播種萌發(fā)率很低,但可以通過低溫層積、GA3處理來提高萌發(fā)率。在低溫層積處理中,以處理10 d的萌發(fā)率最高,隨著低溫層積時間的延長,萌發(fā)率呈逐漸降低且趨于平穩(wěn)的趨勢。GA3在一定范圍內(nèi)可以提高白花鴨跖草的萌發(fā)率,隨著GA3濃度的提高,萌發(fā)率呈逐漸降低的趨勢。利用GA3對白花鴨跖草處理可以提高其萌發(fā)率,可能與提高種子內(nèi) α-淀粉酶活性有關(guān)。張紅梅等利用乙酸抑制鴨跖草中α-淀粉酶活性進而抑制其萌發(fā),萌發(fā)率與乙酸濃度呈負相關(guān)[10]。趙鵬等利用GA3處理沙芥種子,結(jié)果表明,一定濃度的GA3處理可以提高沙芥種子中α-淀粉酶活性,從而提高沙芥萌發(fā)率[11]。 2,4-D可以明顯抑制白花鴨跖草的萌發(fā),且抑制率與2,4-D濃度呈正相關(guān)。2,4-D丁酯在黑河地區(qū)大豆、玉米田一般作為播后苗前土壤封閉劑應(yīng)用,但對鴨跖草的防除效果不理想。本研究結(jié)果表明,2,4-D丁酯土壤封閉處理效果不理想與藥劑本身無關(guān),與施藥方法有關(guān),黑河地區(qū)一般年份春季干旱,2,4-D丁酯很難達到鴨跖草種子所在耕層,因而難以發(fā)揮效果。

參考文獻:

[1]傅沛云. 東北草本植物志:第12卷[M]. 北京:科學(xué)出版社,1998:30-31.

[2]馬 紅,關(guān)成宏,陶 波.不同葉齡鴨跖草對咪唑乙煙酸的耐藥性差異及生理基礎(chǔ)研究[J]. 中國油料作物學(xué)報,2010,32(1):136-138.

[3]張慧麗,王文眾,曲力濤,等. 東北地區(qū)農(nóng)田主要雜草種類及其地理分布[J]. 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2000,31(6):565-569.

[4]李向勇,陶 波,李英慧,等. 黑龍江省六個地點鴨跖草RAPD遺傳多樣性分析[J]. 作物雜志,2008(2):21-25.

[5]陳 蒂. 鴨跖草屬——新變型[J]. 植物研究,1994,14(1):80.

[6]張光富,錢士心.上海植物區(qū)系新資料(Ⅳ)[J]. 華東師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2001(1):107-108.

[7]汪 遠,李惠茹,葛斌杰,等. 上海維管植物研究綜述[J]. 廣西植物,2012,32(6):854-859

[8]謝桂英,游秀峰,孫淑君,等. 龍葵種子休眠解除方法研究[J]. 雜草科學(xué),2013,31(1):37-39.

[9]陳小奇,黃紅娟,魏守輝,等. 不同化學(xué)試劑及人工處理對稗草種子休眠的影響[J]. 雜草科學(xué),2013,31(3):32-35.

[10]張紅梅,張慧麗,曲力濤.乙酸對鴨跖草種子萌發(fā)的影響[J]. 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報,2002,14(1):22-24.

[11]趙 鵬,白曉雷,韓海霞,等. 赤霉素對不同溫度下沙芥種子萌發(fā)特性及α-淀粉酶活性的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報,2011,26(1):127-130.