經皮腎穿刺活檢術后B超動態監測腎周血腫的臨床效果觀察

楊敬恩

經皮腎穿刺活檢術后B超動態監測腎周血腫的臨床效果觀察

楊敬恩

目的 B超動態監測經皮腎穿刺活檢術(PRB)后腎周血腫的發生率及其特點,為減少術后大出血的發生、改進PRB術后治療及護理方法提供理論依據。方法 選取行PRB的124例患者,術后第4、8、24、48、72h進行B超動態監測。結果 腎周血腫的發生率為31.45%,0~4h、4~8h、8~24h腎周血腫發生率分別為76.92%、17.95%、5.13%,24h后未見首發的腎周血腫;39例腎周血腫中小血腫(血腫面積2~4cm2)25例,大血腫(≥4cm2)14例。結論 PRB后腎周血腫的高發時間段為0~8h,尤其是0~4h;術后采用B超動態監測腎周血腫的發生,可及早發現腎周血腫并盡早實施相應的處理。

腎穿刺活檢術;超聲檢查;血腫;動態監測

經皮腎穿刺活檢(percutaneous renal biopsy,PRB)是現今腎臟疾病的重要臨床診斷及研究手段。PRB是一種創傷性檢查,不可避免地會對腎臟造成一定程度的損傷,腎周血腫作為PRB最常見的并發癥之一,但只有約6%的腎周血腫患者會出現低熱、腹痛、劇烈腰痛等臨床癥狀[1]。目前,臨床對腎周血腫發生率的判斷是在患者出現臨床癥狀后才進行B超檢查,延誤病情,導致相應的治療護理滯后。研究表明,PRB后24h內進行B超檢查可及早發現腎周血腫。因此,及早發現腎周血腫并實施相應的治療護理,對降低PRB后大出血具有重要意義。目前,國內關于B超動態監測PRB后腎周血腫的發生率以及其特點的報道較少。基于此,本研究選取行PRB的患者124例,對其進行術后連續性B超動態監測,觀察血腫的發生率及其特點,及早發現腎周血腫并盡早實施相應的處理,為減少術后大出血的發生、改進PRB術后治療及護理方法提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013年6月~2014年10月在廣西貴港市第二人民醫院行PRB的患者124例作為研究對象。所有患者均知情同意,排除嚴重腎病綜合征、急性腎衰竭患者。患者中男72例,女52例;年齡18~72歲,平均年齡(34.12±12.81)歲;左腎平均長徑(112.43±7.89)mm;血清肌酐水平(1.21±0.67) mg/dL;經臨床病理診斷,124例患者中原發性腎小球炎79例,紫癜性腎炎11例,系統紅斑狼瘡、狼瘡性腎炎10例,糖尿病腎病8例,乙肝相關腎炎7例,遺傳性腎炎7例,肥胖相關性腎炎1例,系統性淀粉樣變性1例。術前進行常規凝血4項檢查,排除凝血功能障礙患者。

1.2 方法

1.2.1 PRB方法穿刺針為國產Menghini穿刺針,在彩色多普勒超聲(日本TOSHIBA Nemio10型)引導下,采用斜角進針腎活檢法進行穿刺[2]。所有患者均在左腎下極部位進行穿刺。術中實時檢測血壓。

1.2.2 B超動態監測方法術后由專人負責對所有患者采用日本ALOKA a10型B超機進行實時動態監測,分別觀察術后第4、8、24、48、72h腎周血腫的發生。根據血腫面積劃分血腫大小,其中小血腫2~4cm2,大血腫≥4cm2,并由專人詳細記錄檢測結果。

1.2.3 觀察指標記錄統計所有患者的臨床資料包括血壓,左腎長徑,血清肌酐,PRB術前、術后血紅蛋白等。

1.3 統計學方法 應用SPSS16.0統計軟件進行數據統計分析。計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用例數(n)表示,計數資料組間率(%)的比較采用χ2檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

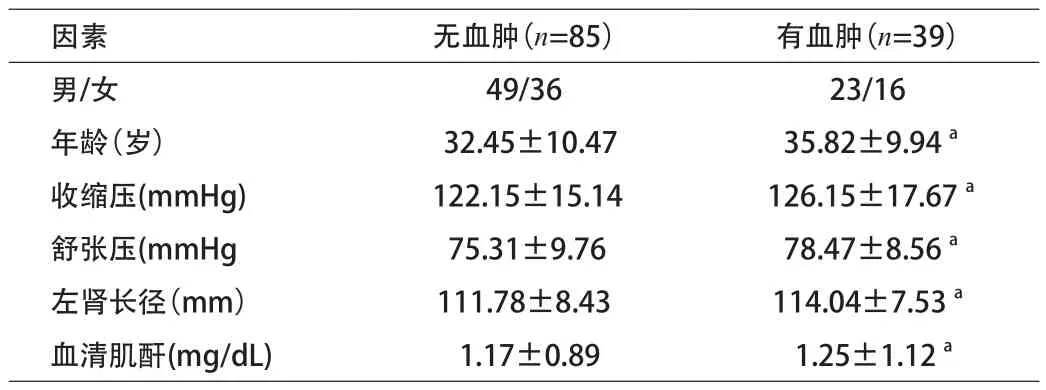

2.1 術后腎周血腫發生率及相關因素分析 124例患者中,術后39例患者出現腎周血腫,血腫發生率為31.45%(39/124);血腫發生與患者收縮壓、舒張壓、左腎長徑、血清肌酐水平相關,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 影響腎周血腫發生的相關因素分析(x±s)

2.2 術后B超動態監測腎周血腫的發生情況 0~4h、4~8h、8~24h腎周血腫發生率分別為76.92%、17.95%、5.13%,24h后未見首發的腎周血腫;39例腎周血腫中小血腫25例,大血腫14例,不同時間段大、小血腫的發生情況見表2。

表2 術后B超動態監測腎周血腫首發時間分布比較[n(%)]

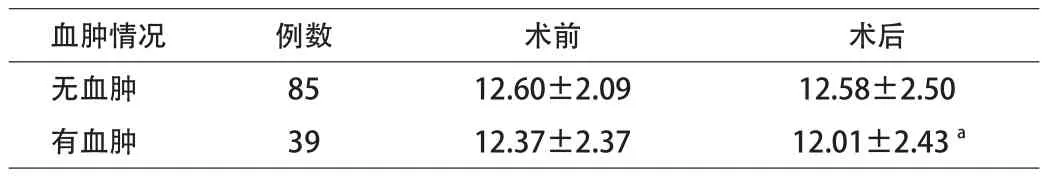

2.3 術前術后血紅蛋白變化情況分析 39例腎周血腫發生的患者,術后24h血紅蛋白水平明顯低于術前,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 術后24h血腫發生情況不同的患者手術前后血紅蛋白變化比較(x±s,g/ dL)

3 討論

PRB是一種創傷性檢查,在進行PRB檢查時常并發腎周血腫,腎周小血腫沒有明顯的臨床癥狀,術后經臥床可自行吸收。但大血腫,特別是并發術后大出血,常伴隨低熱、腹痛、劇烈腰痛等臨床癥狀,甚至出現休克、危及患者生命,需要臨床治療。Lin等[3]的研究表明PRB后并發癥發生的高危時間段為術后0~6h。因此,實施B超動態監測PRB術后腎周血腫的發生情況,便于及早發現血腫并實施相應的治療護理,對減少PRB術后大出血的發生具有重要意義。本研究采用B超動態監測對124例PRB患者術后腎周血腫的發生情況進行觀察,結果表明,術后血腫發生率為31.45%,基本與呂桂蘭等[4]報道的結果一致,但明顯低于CT檢查24~72h內腎周血腫發生率的觀察結果,造成這種差異的原因可能是B超的分辨率低于CT,所實施的PRB方法有差別。同時,本研究發現,影響腎周血腫發生的因素主要有血壓、左腎長徑和血清肌酐水平,結果基本符合張志群等[5]報道的慢性腎衰患者腎活檢出血并發癥的發生與貧血、血壓、腎臟大小、血肌酐水平及術后護理等因素。因此,術前護理人員對行PRB患者進行全面準確的評估,可降低腎周血腫的發生率。

本研究結果顯示,0~4h、4~8h、8~24h腎周血腫發生率分別為76.92%、17.94%、5.12%,24h后未見首發的腎周血腫,提示術后8h內是血腫發生的高峰期,尤其是4h內。而大血腫的發生也主要集中在術后0~4h,結果基本符合Jones等[6]報道的66%的血腫發生在術后6h內。呂桂蘭等研究表明PRB后患者需臥床休息24h,但本研究觀察到PRB后患者臥床的時間越長,其腰背部不適感越明顯。而國外已有文獻報道,PRB后患者下床活動安全時間段為術后的6~8h[3]。因此,對無血腫且非高危患者,可在術后4h下床活動。

本研究結果還顯示,出現腎周血腫的患者術后血紅蛋白水平明顯低于術前,差異具有統計學意義(P<0.05),而無血腫患者術前、術后血紅蛋白水平無明顯差異。因此,術前、后血紅蛋白的變化能間接反映出血腫發生情況。Whittier等[7]發現血腫患者血紅蛋白水平發生變化的時間是在術后的6h,24h則達到變化的峰值。故常規監測術前、術后24h血紅蛋白水平可作為判斷有無出現腎周血腫的參考指標[8]。如術后24h血紅蛋白水平下降明顯,可進一步實施B超檢查確定腎周血腫的發生情況[9]。

[1] 殷立平,劉志紅,陳惠萍,等.1200次移植腎穿刺的并發癥及臨床意義分析[J].中華器官移植雜志,2002,23(2):81-83.

[2] 姚小丹,王慶文,俞雨生,等.一種更實用更安全的腎活檢技術——斜角進針負壓吸引法[J].腎臟病與透析腎移植雜志,1993,2(5):421-425.

[3] Lin W,Yang Y,Wen Y,et al.Outpatient versus inpatient renal biopsy:a retrospective study[J].Clin Nephrol,2006,66(1):17-24.

[4] 呂桂蘭,趙閩,樊榮,等.慢性腎功能不全患者腎活檢的護理觀察及對策[J].實用護理雜志,2001,17(7):1-2.

[5] 張志群,胡偉新,唐政,等.慢性腎功能衰竭患者腎活檢的臨床意義[J].腎臟病與透析腎移植雜志,1999,8(2):119-123.

[6] Jones B,Puvaneswary M,Nanra R,et al.Reduced duration of bed rest after percutaneous renal biopsy[J].Clinical nephrology,1991,35(1):44-45.

[7] Whittier WL,Korbet SM.Timing of complications in percutaneous renal biopsy[J].Journal of the American Society of Nephrology,2004,15(1):142-147.

[8] 陸建元,潘占勝,姜麗,等.超聲動態監測在外傷性脾破裂非手術治療中的應用[J].實用醫學影像雜志,2012,13(5):297-299.

[9] 沈海燕,李向東.解析實時超聲引導下經皮腎臟穿刺活檢技術的應用及臨床診斷價值[J].當代醫學,2013,19(14):102.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.20.038

廣西 537132 廣西貴港市第二人民醫院(楊敬恩)