不同管理方式對貴州典型暖性草地土壤有機碳的影響

胡慶賀 徐海峰 張習敏等

摘要:以貴州省龍里典型性暖性草原為對象,研究典型草地、不圍欄、割草管理、灌叢管理4種不同管理方式對土壤有機碳含量、有機碳密度的影響,結果表明,不同管理方式對典型暖性草地土壤有機碳含量、有機碳密度具有明顯影響;不圍欄管理導致土壤碳密度顯著下降,同時在灌叢管理下地質地貌條件的差異同樣對土壤有機碳含量產生影響;對典型草地進行圍欄可以提高土壤碳密度,促進土壤有機碳積累、固定,同時也有利于退化草地的恢復。

關鍵詞:喀斯特地貌;暖性草地;土壤有機碳;管理方式

中圖分類號:S153.6 文獻標志碼:A

文章編號:1002-1302(2015)03-0330-04

土壤碳庫研究及碳匯問題是近年來土壤碳循環與全球變化領域的研究熱點,有機碳是土壤的重要組分[1]。土壤有機碳(soil organic carbon,SOC)作為土壤微生物的重要能源及最主要的營養元素,對土壤性質及養分供應能力產生重要影響,同時對土壤中C、N、S、P等養分的轉化循環具有重要意義,土壤有機碳庫儲量巨大,在全球碳循環中占有重要地位[2-5]。土壤有機碳作為陸地生態系統碳循環的關鍵部分,其微小變化將對大氣碳平衡產生巨大影響。我國草地碳庫中土壤有機碳存在巨大的空間異質性,85%以上的土壤有機碳分布在溫帶、高寒帶草地土壤中,所以開展溫帶暖性草叢土壤有機碳研究尤為重要。龍里草原燈芯草群落是典型的南方暖性草地,也是熱帶亞熱帶地區重要群落類型,我國暖性草地主要分布在貴州省、廣西壯族自治區、云南省。隨著我國退耕還草工程的開展,草地土壤有機碳的變化機制研究日益受到重視,國內學者對土壤有機碳分布特征開展了一些探索工作,但是主要集中在溫性草地土壤、荒漠土壤方面,關于喀斯特地區暖性草地土壤有機碳分布特征研究不多。貴州省喀斯特暖性草地是西南喀斯特草地的重要組成部分。本研究探討表層土壤有機碳含量、有機碳密度在不同管理方式下的空間分異以及隨土層深度的垂直變化,旨在為典型暖性草地的有效管理提供依據。

1 研究地區與研究方法

1.1 研究區現狀

研究區位于黔中腹地龍里縣龍里草原鄉(26°21′3.56″N,106°53′26.16″E),海拔1 596 m,境內中低山丘陵地貌,碳酸鹽巖廣布,以地帶性黃壤、黃紅壤為主,為黔中典型喀斯特高山臺地草原,屬于中亞熱帶濕潤季風氣候,年平均降水量為1 158.5 mm,最少年為859.3 mm,年均氣溫14.7 C,極端最高氣溫35 ℃,極端最低氣溫-3 ℃,積溫4 274.0~4 574.6 ℃,立體氣候明顯,熱量充足,干濕二季分明。該區地帶性植被為亞熱帶暖性草叢草地,建群種為燈芯草(Juncus effusus)、水虱草(Fimbristylis miliacea)、酸模(Rumex acetosa)、雞腿堇菜(Viola acuminata)、藎草(Arthraxon hispidus)、朝天罐(Osbecgia opipara)等[6-7]。群落類型在西南地區具有廣泛代表性,是研究我國乃至世界暖性草叢土壤碳含量對碳源/碳匯功能影響的理想場地。

1.2 方法

2012年3月,在研究區內設置4塊80 m×20 m長期性固定監測樣地,3個圍欄管理:典型草地(typical-grassland,TG)、割草(刈割)管理(mowing-management,MM)、灌叢管理(bush-administration,BA),1個不圍欄(no-fence,NF)管理,其中典型草地、灌叢草地屬于不同演替序列,典型草地、割草(刈割)、不圍欄(放牧)采用不同的管理措施。2012年3—4月對樣地進行試驗布置,采樣時間為8月底9月初,采用固定深度法,每個處理設置5個1 m×1 m小樣方,用直徑5 cm土鉆取樣,取樣深度為20 cm,共分3層(0~5、5~10、10~20 cm),相同土層進行3次重復取樣,混合均勻后裝入自封袋。每處理挖1個150 cm×50 cm×100 cm(長×寬×深)的土壤剖面,采用環刀法,50 cm深度上每隔5 cm分5層取土測定土壤密度,每層5個重復采樣。由于貴州地區特殊的喀斯特地貌,土層淺薄,石灰巖廣布,采樣深度受限,只能取樣到 0~30 cm 土層。

1.2.1 樣品分析方法

將土樣帶回實驗室風干處理,用粉碎機打碎并保存,采用干燒法,使用元素分析儀(Elementar Analysensysteme GmbH)在CNSO模式下測定土壤有機碳含量;采用烘干法測定土壤密度,在100 ℃恒溫箱中烘干至恒質量。

1.2.2 土壤有機碳密度計算方法

2 結果與分析

2.1 土壤有機碳含量

2.1.1 不同管理方式下土壤有機碳剖面垂直分布特征

單位質量土壤中有機碳含量即為土壤有機碳含量,代表有機碳在土壤中的比例,用g/kg表示。不同管理方式下草地會對土壤有機碳輸入、輸出產生影響,且土壤有機碳輸入、輸出變化又深刻影響土壤有機碳含量變化[11]。由圖1可知,不同管理方式下土壤有機碳含量總體呈自上而下逐漸降低的趨勢,不同管理方式下土壤有機碳含量隨土層深度的增加而減少的程度不同。典型草地各土層土壤有機碳含量間均差異顯著;不圍欄管理、割草管理除10~20 cm與20~30 cm土層土壤有機碳含量差異不明顯外,其他各層差異顯著(P<0.05)。灌叢管理各土層有機碳含量均呈現顯著差異(P<0.05)。4種管理方式下,0~10 cm表層土壤有機碳含量都顯著高于其他土層。

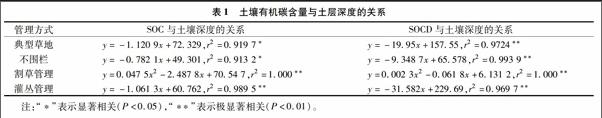

如表1所示,典型草地、不圍欄、灌叢管理土壤有機碳含量與土層深度之間呈直線關系,且顯著負相關(P<0.05),說明隨土壤深度的增加有機碳含量呈下降趨勢,土壤有機碳含量在0~30 cm土層中的遞減速率依次是典型草地>灌叢管理>不圍欄。endprint

2.1.2 不同管理方式對土壤有機碳含量的影響

從圖1可以看出,不同管理方式下土壤有機碳含量在同一土層分布也存在差異。0~10 cm土層有機碳含量為典型草地>不圍欄>割草管理>灌木管理,20~30 cm土層有機碳含量為典型草地>割草管理>不圍欄>灌木管理。0~10、10~20 cm土層4種管理方式下土壤有機碳含量均呈顯著性差異(P<0.05);20~30 cm土層僅典型草地呈差異顯著(P<0.05),其他管理方式差異不明顯。

2.2 土壤有機碳密度(SOCD)

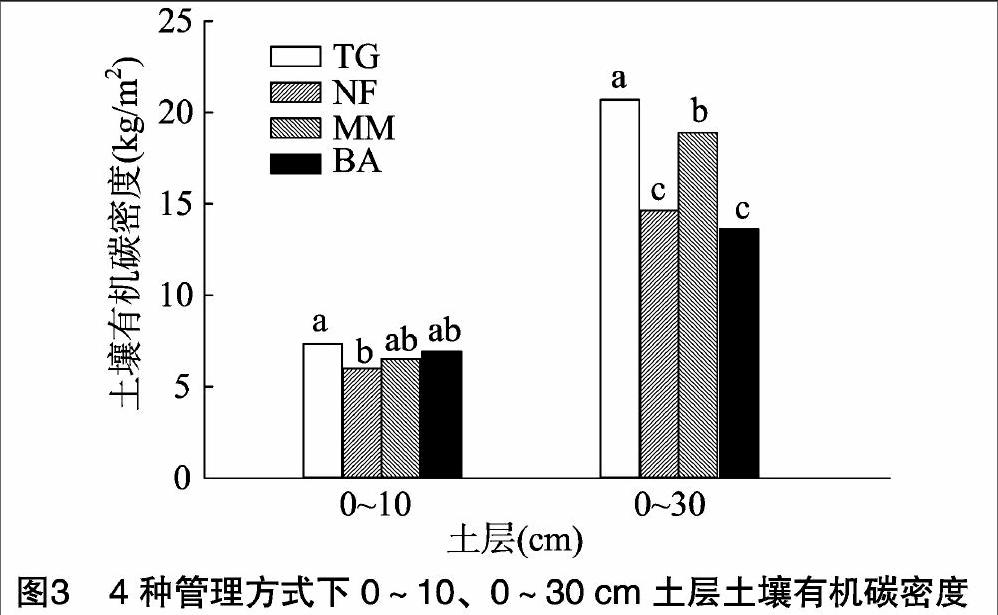

2.2.1 不同管理方式土壤有機碳密度剖面垂直分布特征

土壤有機碳密度通常是指單位面積一定深度土體中土壤有機碳儲量,由于排除了面積因素的影響而以土體體積為基礎來計算,故土壤碳密度已成為評價、衡量土壤中有機碳儲量的重要指標[12-15]。由圖2可知,有機碳密度在土壤中的垂直變化趨勢與有機碳相似,這是由于不同管理方式下土壤密度差異較小,即土壤有機碳密度隨土層深度的增加而逐漸減小。4種管理方式下,0~10 cm表層土壤碳儲量占0~30 cm土層總碳儲量的40.43%,10~20 cm土層碳儲量占總量的70.52%,20~30 cm土層碳儲量占總量的29.50%。典型草地、不圍欄、灌叢管理下土壤有機碳密度與土層深度呈線性負相關,土壤有機碳密度隨土壤深度的遞減速率為灌叢管理>典型草地>不圍欄,割草管理下土壤有機碳密度同土壤深度呈二次冪函數相關。不圍欄處理下0~10 cm 土壤有機碳密度與10~20、20~30 cm土層之間呈顯著差異(P<0.05)。其他3種管理方式下各層土壤有機碳密度差異不顯著。

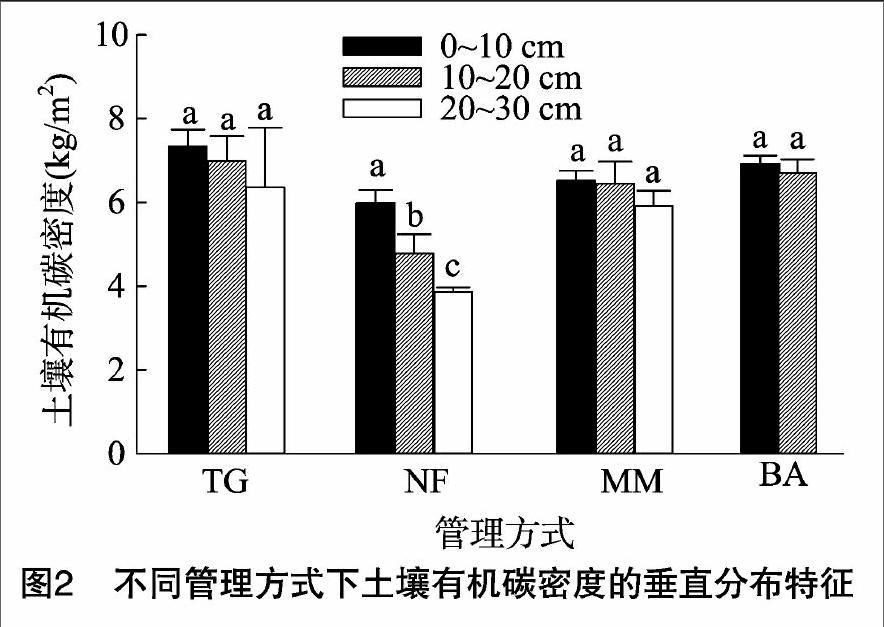

2.2.2 不同管理方式對土壤有機碳密度的影響

為了對不同土類、地域進行比較,通常計算0~20、0~100 cm土層的土壤有機碳密度[16-17]。由于貴州省特殊的喀斯特地貌,土層淺薄,石灰巖廣布,土層只能延深至30 cm,所以為了比較不同管理方式下土壤有機碳密度,本研究探討4種管理方式下 0~10、0~30 cm土層的土壤有機碳密度。由圖3可知,0~10 cm土層不同管理方式下的有機碳密度依次為:典型草地>灌叢管理>割草管理>不圍欄,分別為7.33、692、652、5.99 kg/m2。典型草地、不圍欄管理方式下有機碳密度之間存在顯著差異,其他管理方式之間差異不顯著。0~30 cm 土層有機碳密度依次為:典型草地>割草管理>不圍欄>灌木管理,分別為20.68,18.88,14.63、13.62 kg/m2。典型草地同其他管理方式之間存在顯著差異,割草與其他管理方式之間也存在顯著差異,不圍欄、灌叢管理之間不存在顯著差異。本研究結果表明,對典型草地進行圍欄保護可以提高0~10、0~30 cm土壤有機碳密度;不圍欄下,由于放牧時牲畜踐踏、人為破壞,導致土壤有機碳密度處于相對較低的水平;割草管理下,8月中下旬完成刈割,地上生物量、凋落物量減少,表層土壤有機碳密度相對較低,深層土壤有機碳密度相對較高。灌叢管理下由于土壤表層受灌木優勢種、草本優勢種的影響,地上生物量、凋落物量較大,土壤有機碳密度高于不圍欄、割草管理。灌叢管理下土壤深層礫石較多,土層淺薄,不利于植物根系發育生長,造成土壤有機碳密度明顯低于其他管理方式。

3 結論與討論

3.1 貴州省典型暖性草地土壤有機碳含量隨土壤深度的變化情況

貴州省典型暖性草地土壤有機碳含量隨土層深度的增加而減少,4種管理方式下有機碳含量差異顯著,主要表現在 0~20 cm 的表層土壤。因為土壤有機碳主要來源于植物根系及凋落物的分解,所以土壤有機碳含量分布規律與地上凋落物量、植物根系生物量、植物根系深度密切相關[18]。貴州省典型暖性草地凋落物主要集中在土壤表層,植被根系也主要分布在0~20 cm的表層土壤,隨著土層深度的增加,土壤含水量、土壤溫度、土壤質地條件變差,植物根系量隨之減少,有機質來源也隨之減少,因此有機碳含量隨土層深度增加而降低[19-23]。不同管理方式下土壤有機碳含量隨土壤深度降低的趨勢不同,典型草地、不圍欄、灌叢管理下土壤有機碳含量同土層深度呈顯著負線性相關,割草管理下土壤有機碳含量同土層深度呈二次冪函數相關。由于刈割直接破壞草原植被,導致草地根系生物量及凋落物量明顯減少,0~20 cm土層有機碳含量變化很大,說明植被的干擾破壞對有機碳含量的影響主要集中在表層。

3.2 圍欄處理對典型草地土壤有機碳含量的影響

圍欄處理下的典型草地相當于對其進行封育,通過自然力的作用使退化草地的植被與土壤得到恢復與重建[24]。圍欄管理一方面避免了草地的人為刈割以及牲畜采食、踐踏,使植被蓋度、植物多樣性得到較快恢復,隨著凋落物的返還,增加了土壤碳貯量;另一方面,圍欄后的植被蓋度增加,植被對降塵、風吹蝕土壤細粒組分截獲量增加[25-26]。本研究選用的是圍欄2年的次生草地,物種多樣性豐富,幼苗更新快,所以不管是土壤有機碳含量還是土壤有機碳密度均大于其他管理方式。

3.3 不圍欄處理對典型草地土壤有機碳含量的影響

不圍欄管理下草地受放牧影響嚴重,過度放牧是影響草地生態系統土壤有機碳含量的重要因素之一[27]。本研究表明,不圍欄管理下0~10 cm表層土壤碳儲量比典型草地、割草管理、灌叢管理低,可見不圍欄管理下放牧對土壤碳儲量的影響主要集中在表層土壤。由于牲畜對草地采食量增加,導致植被蓋度、地上生物量下降,凋落物量減少,同時也造成植物根系得不到養分供應,地下生物量也隨之減少,進而造成土壤有機碳含量減少。尤其是在春冬2個非生長季,草地植被低矮稀少,蓋度小,加上風蝕作用,加劇了土壤有機質損失。

3.4 割草處理對典型草地土壤有機碳含量的影響

刈割是一種人為干擾栽培技術,也是草地利用管理的主要方式[28-30]。本試驗刈割留茬3 cm,屬于重刈割,土壤有機碳密度同土壤深度呈二次冪函數相關,有機碳密度隨土層深度增加而緩慢減少,越往深層減少越慢,深層土壤根系相對不圍欄、灌叢管理發達,土壤有機碳密度相對較高。今后筆者將對割草管理下不同刈割強度土壤有機碳含量、有機碳密度進行深入研究,揭示貴州省典型暖性草地土壤有機碳含量、土壤有機碳密度的變化規律。endprint

3.5 灌叢處理對典型草地土壤有機碳含量的影響

灌叢管理下土壤有機碳密度與土層深度呈線性負相關,灌叢管理下土壤表層有機碳密度受灌木優勢種、草本優勢種的影響,地上生物量、凋落物量較大,有機碳密度高于不圍欄管理、割草管理。灌叢管理下深層土壤礫石較多,土層淺薄,不利于植物根系發育生長,造成土壤有機碳密度明顯低于其他管理方式。

貴州省典型暖性草地在不同管理方式下土壤有機碳含量、密度都隨著土層深度的增加而減少,管理方式不同其減少程度也不同。不圍欄管理、灌叢管理、典型草地的土壤有機碳含量與土層深度呈顯著負線性相關;割草管理下土壤有機碳含量與土層深度呈二次冪函數分布。0~30 cm各土層典型草地土壤有機碳含量均高于其他管理方式,0~20 cm土層不圍欄管理下土壤有機碳含量最低,20~30 cm土層灌叢管理下由于地質原因,土層淺薄,礫石較多,土壤有機碳含量極低。不同管理方式下對土壤有機碳密度的影響集中在0~10、0~30 cm土層。由此可見,放牧導致土壤有機碳密度明顯下降,同時地質地貌條件也對土壤有機碳產生影響。圍欄管理下的典型草地有利于保持并提高土壤有機碳密度,特別是長期圍封對土壤有機碳的恢復積累都將起到積極的作用,因此從提高碳儲量角度看,應該禁止貴州省典型草原過度放牧,鼓勵實行適當的草原管理措施。

參考文獻:

[1]袁海偉,蘇以榮,鄭 華,等. 喀斯特峰叢洼地不同土地利用類型土壤有機碳和氮素分布特征[J]. 生態學雜志,2007,26(10):1579-1584.

[2]Holt J A. Grazing pressure and soil carbon,microbial and enzyme activities in semi-arid northeastern Australia[J]. J Applied Soil Ecology,1997,5:143-149.

[3]Chen F S,Zeng D H,Narain S A,et al. Effects of soil moistureand soil depth on nitrogen mineralization process under Mongolian pine plantations in Zhanggutai sandy land,P.R.China[J]. Journal of Forestry Research,2005,2:101-104.

[4]王小利,蘇以榮,黃道友,等. 土地利用對亞熱帶紅壤低山區土壤有機碳和微生物碳的影響[J]. 中國農業科學,2006,39(4):750-757.

[5]Smoliak S,Dormaar J F,Johnston A.Long-term grazing effect on Stipa-Bouteloua prarie soil[J]. J Range Manage,1972,25:246-250.

[6]陳芙蓉,程積民,劉 偉,等. 不同干擾對黃土高原典型草原土壤有機碳的影響[J]. 草地學報,2012,20(2):298-304,311.

[7]許中旗,李文華,許 晴,等. 人為干擾對典型草原土壤碳密度及生態系統碳貯量的影響[J]. 自然資源學報,2009,24(4):621-629.

[8]邵月紅,潘劍君,許信旺,等. 淺談土壤有機碳密度及儲量的估算方法[J]. 土壤通報,2006,37(5):1007-1011.

[9]劉 偉,程積民,陳芙蓉,等. 黃土高原中部草地土壤有機碳密度特征及碳儲量[J]. 草地學報,2011,19(3):425-431.

[10]金 峰,楊 浩,蔡祖聰,等. 土壤有機碳密度及儲量的統計研究[J]. 土壤學報,2001,38(4):522-528.

[11]Jackson R B,Schenk H J,Jobbagy E G,et al. Belowground consequences of vegetation change and their treatment in models[J]. Ecological Applications,2000,10(2):470-483.

[12]解憲麗,孫 波,周慧珍,等. 中國土壤有機碳密度和儲量的估算與空間分布分析[J]. 土壤學報,2004,41(1):35-43.

[13]陳慶強,沈承德,易惟熙,等. 土壤碳循環研究進展[J]. 地球科學進展,1998,13(6):46-54.

[14]王紹強,周成虎,李克讓,等. 中國土壤有機碳庫及空間分布特征分析[J]. 地理學報,2000,55(5):533-544.

[15]孫維俠,史學正,于東升,等. 我國東北地區土壤有機碳密度和儲量的估算研究[J]. 土壤學報,2004,41(2):298-300.

[16]李凌浩. 土地利用變化對草原生態系統土壤碳貯量的影響[J]. 植物生態學報,1998,22(4):13-15.

[17]王艷芬,陳佐忠. 人類活動對錫林郭勒地區主要草原土壤有機碳分布的影響[J]. 植物生態學報,1998,22(6):66-72.

[18]IGBP Terrestrial Carbon Working Group.The terrestrial carbon cycle:Implications for the Kyoto Protocol[J]. Science,1998,280:1393-1394.

[19]趙錦梅,高 超,張德罡. 祁連山東段不同退化高寒草甸土壤有機碳密度研究[J]. 草地學報,2010,18(1):21-25.endprint

[20]李金芬,程積民,劉 偉,等. 黃土高原云霧山草地土壤有機碳、全氮分布特征[J]. 草地學報,2010,18(5):661-668.

[21]蔡曉布,張永青,邵 偉. 不同退化程度高寒草原土壤肥力變化特征[J]. 生態學報,2008,28(3):1034-1044.

[22]李裕元,邵明安,鄭紀勇,等. 黃土高原北部草地的恢復與重建對土壤有機碳的影響[J]. 生態學報,2007,27(6):2279-2287.

[23]陶 貞,沈承德,高全洲,等. 高寒草甸土壤有機碳儲量和CO2通量[J]. 中國科學D輯:地球科學,2007,37(4):553-563.

[24]Husey K F,Steven S S,Bilal S.The effect of long term grazing exclosure on range plants in the central Anatolian Region of Turkey[J]. Environmental Management,2007,39:326-337

[25]趙哈林,大黑俊哉,周瑞蓮,等. 人類活動與氣候變化對科爾沁沙質草地植被的影響[J]. 地球科學進展,2008,23(4):408-414.

[26]董全民,李青云,馬玉壽,等. 放牧強度對夏季高寒草甸生物量和植被結構的影響[J]. 青海草業,2002,11(2):8-10,49.

[27]Chen Z Z,Li L H,Wang Q B. Changes in soil carbon storage due to overgrazing in Leymus chinensis steppe in Xilinriver basin of Inner Mongolia[J]. Journal of Environmental Science,1997,9(4):486-490.

[28]朱 玨,張 彬,譚支良,等. 刈割對牧草生物量和品質影響的研究進展[J]. 草業科學,2009,26(2):80-85.

[29]鄭慶福,楊恒山,趙蘭坡. 刈割次數對雜交甜高粱草產量及品質的影響[J]. 草業科學,2009,26(2):76-79.

[30]劉 震,劉金祥,張世偉. 刈割對豆科牧草的影響[J]. 草業科學,2008,25(8):79-84.endprint