昆山8·2爆炸事件無償獻血工作的啟示

張 蕊 喻榮彬

昆山8·2爆炸事件無償獻血工作的啟示

張 蕊①喻榮彬②*

應急供血在日常工作中時有發生,通過回顧分析昆山爆炸事件中采血工作的開展情況,并與往年同期采血情況進行比較,為突發事件發生時,如何能夠更及時、足量的采集血液、保證臨床用血需求提供應對措施和發展方向。

昆山爆炸 無償獻血 體會

2014年8月2日晨,蘇州昆山市開發區中榮金屬制品有限公司發生爆炸,造成68人遇難,187人受傷的突發應急事件。為保證臨床急救用血,我血液中心緊急啟動“江蘇省突發公共事件血液應急保障預案”,并召開專題會議,全力做好全血和血小板獻血者的應急招募工作,順利完成救治傷員的備注保障任務。也現將血液救援方面的信息加以整理, 并就應對突發事件時血液救援的一般規律進行初步探討。

1 應急狀態的無償獻血和臨床用血

1.1 無償獻血應急招募 事故發生后第一時間,電臺、電視、報紙、網絡等媒體都做出了報道并及時發布相關消息。我中心通過網絡、電臺和微博、微信發布傷員急需大量血液,希望大家獻血的招募信息。同時,選擇間隔期滿6個月的健康獻血者,發布短信,鼓勵大家踴躍獻血。我中心前后累計發送16 000余條定向招募短信。

1.2 血液采集 爆炸發生后,昆山當地有不少民眾冒著酷暑天氣趕到獻血點登記獻血,獻血點前排起了長隊。至當天下午15點40分,昆山血庫已滿,獻血點宣布不再接受獻血,當日獻血量超過平時的3倍。在南京,省血液中心不到兩天時間無償獻血人數就有近700人,捐獻血液24萬多毫升,是平時的2~3倍。爆炸發生后1周的時間,全省近4萬人獻血,共無償獻血1 156萬毫升,比去年同期增長130%。短短幾天內江蘇省血液中心全血和紅細胞血庫均已達到飽和。

通過對2014年8月和2013年8月采血情況的對比,可以發現獻血人數明顯增多,由5 456人增加到10 646人;采血量也明顯上升,由8 291單位上升到15 488.5單位。

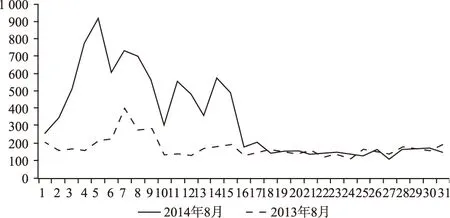

從2014年8月和2013年8月每天的采血量進行比較發現,在18日之前,2014年的采血量比2013年出現明顯上升,19日之后兩年的采血量基本相當。2014年8月采血量最多的一天是5日,也即昆山發生爆炸后的第3天。由此可見,昆山爆炸事件對獻血具有明顯的刺激作用,見圖1。

圖1 江蘇省血液中心2014年8月與2013年8月每日采血量比較

1.3 血液的使用 爆炸發生后,江蘇省內各血液中心、血站紛紛緊急調血出庫,支援蘇州。同時國家衛計委緊急指令浙江省血液中心和山東省血液中心調集血漿支援江蘇。爆炸發生后全省及周邊省市共有132萬毫升血漿調入蘇州,充分保證了搶救傷員黃金時間內的用血需求。這也正如研究所報道的,在多數情況下血站在自然災害或突發公共事件發生后能夠滿足應急血液需求[1]。

隨著搶救傷員工作的進一步開展,大部分傷者被轉運到南京、無錫、上海等周邊各市的大醫院,因此周邊各市的用血量也明顯增加。由于昆山爆炸事故中的傷者多為燒傷,且受傷人員中大多數為危重病人,燒傷面積90%以上。1名燒傷面積達90%的患者需血漿1.5~2萬毫升,而200毫升血液只能制出100毫升血漿,所以救治1位重傷員最少需要150人獻血。因此后續搶救治療仍需要大量持續的血液供應。

2 應對突發事件的啟示和發展方向

2.1 制定和實施正確的宣傳、招募策略 無償獻血宣傳主要采取戶外廣告、宣傳圖片資料、報刊等平面媒體。而在應急狀態下,宣傳媒介則要以電視、廣播等新聞媒體為主,電視、廣播和網絡宣傳覆蓋面廣、傳達快捷、形象生動和影響力大。同時在街頭,各流動獻血車均需在第一時間貼出以“拯救生命”“一方有難、八方支援”等為主題的無償獻血宣傳海報和條幅, 并以此為導向,來激發血肉之情和同胞之誼的愛國情操, 弘揚心連心的人道主義情懷與熱情。另外,可以使用新媒體,如微博、微信等方式進行進一步的宣傳,對符合要求的人員進行定向的短信招募,都是有效的宣傳方式。

2.2 應急保障措施 (1)啟動應急預案。昆山爆炸事故發生后第一時間,省衛計委副主任緊急通知省血液中心要做好血液應急保障和全省調配準備。省血液中心緊急啟動“江蘇省突發公共事件血液應急保障預案”,并召開專題會議。(2)全省聯動,科學調配。科學合理的調配血液與援助是確保應急狀態供血的重要環節。應及時向同級和上級衛生行政部門和血液管理部門報告血液貯備和供需情況, 利于統籌安排調劑血液。(3)建立應急無償獻血者隊伍。爆炸事件發生后很多的黨政機關、企事業單位、部隊官兵、社會團體都積極加入應急無償獻血者隊伍,組織員工參加獻血。短短幾天時間省血液中心共接受了82家單位組織的4千多名人員參加獻血,累計獻血量達102.86萬毫升。他們的一份份愛心匯集成一袋袋熱血,挽救了傷員的生命。(4)拓寬獻血通道。為方便市民獻血,各獻血車、獻血屋均延長了工作時間。血液中心還把獻血車開到了機關單位、企事業單位、部隊,方便單位組織獻血。(5)建立后備采血人員隊伍。由于采血量大, 各血站的工作人員不得不超負荷、日以繼夜地工作,但長時間疲勞工作也給血液質量帶來了安全隱患。因此,這時就凸現出建立一支后備采血人員隊伍的必要。在遇到突發事件時, 這批訓練有素、技術嫻熟的采供血“預備役”專業人員可迅速投入工作, 從而在較短的時間內采集更多的血液, 滿足血液應急任務,也可大大地縮短獻血者排隊等待的時間。早在汶川地震發生后,國家衛計委就已經開始組建國家輸血服務應急隊伍,并制定訓練方案和計劃,以便針對災難發生地用血情況有效組織就地采血援助[2]。

2.3 建立后備獻血人員數據庫 發生爆炸事故應急條件下,廣大群眾高漲的獻血熱情高漲,昆山、蘇州等城市的中心血站全血和紅細胞血庫達到飽和。但是,由于血液(紅細胞) 的保存時間有限,血液庫存和醫院日常用血有限,過度飽和的血液儲備必然出現血液資源的浪費現象。為了避免血液過期報廢現象的發生,為保證儲備血液的合理利用,在突發事件救援初期,我們既要有充足的血液保證醫療救助用血的需要,又要珍重血液這一生命資源,尊重無償獻血者,避免過度采集造成血液的浪費。我們可以效仿汶川地震時的經驗,在儲備血液達到一定量時, 對自愿獻血者予以預約登記, 妥善保存其資料, 建立后備獻血者數據庫。一旦事故當地或承擔傷員轉治任務的地區需要血液時, 可在第一時間從數據庫中調取后備獻血員資料, 利用現代化通訊系統, 隨時通知其前來獻血。在自愿的前提下, 建立一支長期、穩定的后備獻血員隊伍, 其規模可為常規獻血員數量的5~10倍,這樣才能在戰時和其他突發事件時保障血液供應[3]。

2.4 預防災難后的血荒問題 災害或突發事件發生后開展血液救援時集中獻血采血, 實際上是對血液資源的一種透支。如不采取適當措施, 必然造成之后的血荒。眾所周知,血液的保存期是有限的,目前國內只有4~21天 ,且輻照血液適宜在采集后<14 d輻照且輻照血宜在<7 d內使用[4]。如集中采集的大量血液不能在保存期內用完, 則只能廢棄。而人們獻全血后再次獻血需要一定的時間間隔(國內要求6個月以上),比血液保存期長,即使是捐獻血小板也要求間隔14天。因此要做好血液需求預計,按計劃采血或預約登記采血,需多少采多少,盡量將寶貴的血液資源儲藏在獻血者體內。血液中心應在血液捐獻與血庫庫存之間尋求平衡[5]。

1 Abolghasemi H,radfar M H,Tabatabaee M,et al.Revisiting blood transfusion preparedness:Experience from the Bam earthquake response [J].Prehospital and Disaster Medicine,2008,23(5):392-394.

2 衣梅. 地震后血液保障工作的實踐與體會 [J]. 中國衛生質量管理, 2009,16(1):2-4.

3 姚根宏,欒建鳳,朱培元,等.汶川大地震期間無償獻血的組織實施和啟示[J].醫學研究生學報,2009,22(1):68-69.

4 蔡明翠,羅傳杰,趙世能.30 Gyγ射線輻照對庫存紅細胞的影響[J].中國輸血雜志,2013,26(8):732-733.

5 雷二慶. 美國9. 11恐怖襲擊事件后的血液救援[J].中國輸血雜志,2002,15(1):73-74.

·本文編校 朱 毅·

2015-09-15)

①江蘇省血液中心 南京市 210042

②南京醫科大學教務處 南京市 210029

*通訊作者