高校“同志”圈的隱秘社交

邵珂

根據國家衛計委公布的數據,2014年,青年學生艾滋病感染者占青年感染人群總數的16.58%,其中,青年學生中通過男男性傳播感染已達81.6%。在相對包容的校園環境,同性戀者逐漸建立對性向的自我認知,社交網絡帶來交友便利,也為不良信息的傳播提供捷徑。而社會對同性性向的歧視,使多數仍生活在隱秘世界里的同志群體因為壓抑更加放縱。

周鳳婷

從酒吧到“彩虹社”:“同志”圈子進化史

上大學之后,君君嘗試過各種交友方式,來尋找和自己一樣的人。

君君性別男,愛好男,是個“同志”。同志,是香港導演林奕華在1989年籌辦首屆香港同性戀電影節時為同性戀起的別名,借義“革命尚未成功,同志仍需努力”。

君君是南方一所高校2009級的學生,2013年本科畢業之后繼續留校念研究生,是這所學校同志圈里的“前輩”。君君伶牙俐齒,裝扮時尚,甚至有些妖嬈,很容易成為人群中的焦點。

帶君君進入圈子的是他上大學后的第一任男朋友。兩人通過人人網認識,君君稱其為“隱藏在大眾中的交友方式”,因為對方長得帥,又是圈內名人,“去同志酒吧老板會給他倒酒的那種”,君君跟著他結交了第一批同志朋友。

同志酒吧,是除了同志浴池和公園外,比較體面且固定的線下聚會場所。除了喝酒娛樂,進入同志酒吧更有一種像建立身份認同的象征意義。

幾乎所有接受采訪的同志都聲稱,自己擁有在茫茫異性戀人群中通過一個眼神就能斷定對方是不是“自己人”的能力。但先進入同志交友圈,依然是男同們尋找戀人和朋友的主要途徑。因為青春期的生理和情感需求,他們的圈子多了幾分荷爾蒙宣泄的味道。

淡藍公益的負責人憨憨上大學之后才建立對自己同性戀的身份認同,大一進入社交圈后非常不適應同志圈的交流方式。同志QQ群里主動加他好友的人通常直接問他的“情況”怎樣,并要求“爆照”。后來他才明白,所謂情況,是一串數字,比如:25,170,50,1,分別為年齡,身高,體重,在同性關系中扮演的角色,角色分別有1(偏陽剛),0(偏陰柔),或者0.5(更中性)。對方根據這些信息和照片,會決定要不要“約”。

憨憨討厭這種性交往指向太露骨的交友方式。

為了讓校內同志有一個更健康的交友平臺,憨憨在江西師范大學發起成立了校內第一個關愛同志的學生社團“彩虹社”。彩虹社在成立之初就被社聯列為非法社團,公開張貼的招新海報也被強制撕毀。在中國高校,很少有校方認可的同志社團。這也非常不利于NGO進校進行艾滋病干預,無法進行有針對性的宣傳。

但憨憨還是通過各種線索在學校里找到了100個同志,來自不同的學院。找到愿意對社團負責的指導老師后,彩虹社被默許以地下方式存在,他們終于有了自己的圈子。按照同性戀占人群中5%的平均比例,憨憨學校一萬多男生中,至少有將近500個同志。

但憨憨始終不敢出柜。建立彩虹社已經是很大冒險,他怕一旦自己公開性向,會受到不公平的對待。

并不是每個學校都有憨憨這樣領袖級的人物,能夠沖破阻力在校內搭建平臺。他們更多像君君那樣,依靠圈內前輩的引薦互相熟悉。

“淡藍網”的O2O模式

通訊交友工具的發展,為同志社群的社交網絡提供了越來越便捷的途徑。

看準了同志間要找到彼此的剛需,耿樂推出了只面向男同性戀群體的社交產品Blued。這是一款類似陌陌的交友軟件,它在男同性戀社交產品中的地位相當于微信在國內社交軟件中的位置。迄今,Blued已經擁有1500萬用戶,300萬來自海外市場。其中90后占到約半數。

“耿樂”是網名,這是他開始做淡藍網時保護自己的方式。如果不是因為他在2000年因為感情抑郁而開始做“淡藍網”,他現在可能依然是公安局一名嚴肅的領導,出柜是遙遠的夢。“耿樂”這個名字,也只是隱藏在同志交友網站里千萬個匿名ID中普通的一個。

Blued更像是一個線上的酒吧,每位用戶的“情況”、頭像、位置都依距離遠近醒目地羅列在主頁上,一目了然。像翻菜單一樣,用戶喜歡哪個,可以關注或聊天。相對于酒吧,這是一個零成本的篩選、搭訕的過程。耿樂坦言,大多數用戶的深度交流還是會轉移到微信。在公眾場合使用Blued無異于公開出柜,不太方便。

Blued有諸多競爭者,比如 ZANK, Gay Park,Jackd等等。隨意在一所高校打開這些基于地理定位搜索用戶的軟件,在幾百米范圍內找同志不難。和陌陌一樣,這些軟件使得一夜情變得更加容易。

近期央視《今日說法》欄目公布了無錫市抓捕的一系列同性聚眾溜冰吸毒的案件,讓耿樂和他的團隊很頭疼。因為這些吸毒者正是通過在Blued互相聯絡得以聚集起來。在同志圈,“嗨,咕嚕咕嚕,17666”,都是召集一起吸毒的暗號。被警方審訊時,他們甚至叫不出對方的名字。

但耿樂解釋說,Blued只是一個社交媒介,即使把所有類似的APP都封鎖了,同志的社交需求依然存在,他們又會退回到同志浴室或者公園。

在查處的60多個吸毒人員中,絕大多數是20歲至30歲的年輕人。吸毒后,他們發生了缺乏安全保障的群交行為。根據核實,60個人中,有近20個是在衛生部門備案的艾滋病病毒攜帶者。

艾滋對于男同社群,表現出更多的“不友善”。科研發現,我國感染耐藥艾滋病毒的陽性患者中,大多數人是男同;與我國一般人感染艾滋病毒后的進展相比,男同感染后的“潛伏期”明顯為短;男同在艾滋發作后,常常治療效果不好,病人的生存期明顯縮短。

國內首位在男同性戀人群中進行大規模艾滋病干預的專家張北川認為,如今,隨著社會包容度的提高,越來越多的年輕人及早認知了自己的性向,但并沒有及時有效地得到性健康教育, “行為上走得極快,教育上又有很大空白,造成了很多失落。”

歧視與反歧視:

躲在暗處的艾滋群體

因為較高的艾滋感染率,男同群體一直是國家各級疾控中心重點干預對象。但張北川認為,控制艾滋僅談艾滋解決不了問題。這是一個社會問題,首先是解決歧視,反歧視做不到就無法構建良好的人際關系。

由于缺少官方認可,目前,能直接接觸并幫助高校同志群體的,依然是大量的草根NGO組織。

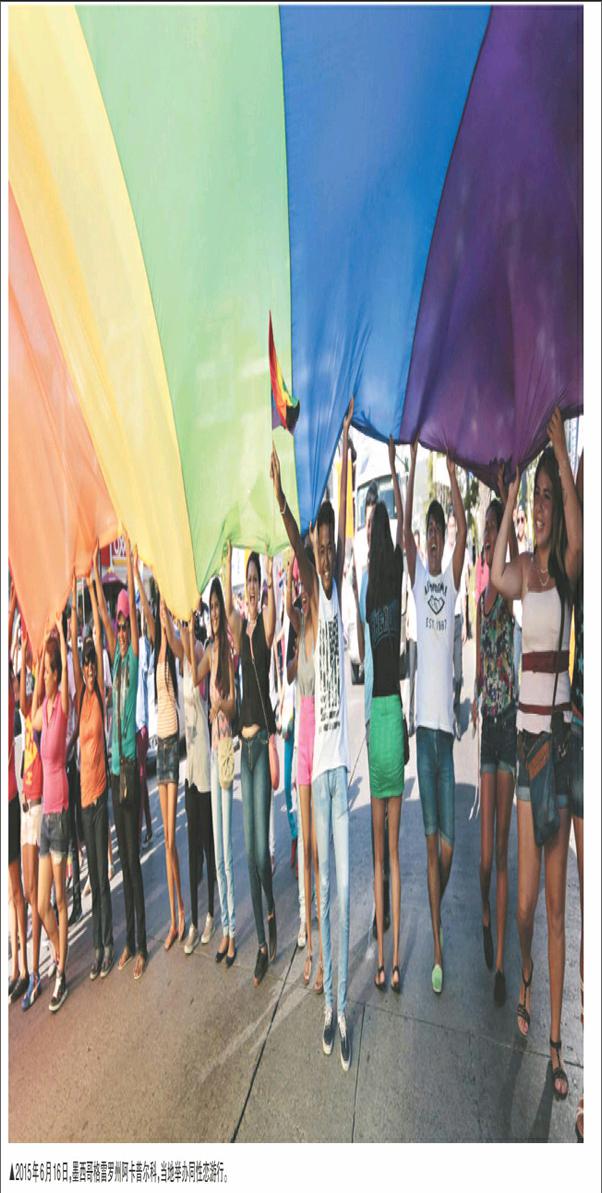

從去年10月到今年3月,虎子帶領社區走進包括中國海洋大學在內的三所高校以及兩所中學進行艾滋病的預防,以及以男同性戀為主的性少數人群(LGBT)的權益倡導活動,反響出乎意料的熱烈。

相比于自己念書的年代,虎子發現,校內學生對同性戀的包容度已經非常高,有許多直人(異性戀者)主動參與做關于同性戀的調研,組建“撐同志,反歧視”的愛心社團。現場的提問也坦誠直白,不再對“同性戀”三個字扭捏遮掩。更多學生開始認同性取向不是一種疾病。

而這,在虎子念大學的年代是不可想象的。雖然早在1990年,世界衛生組織就將同性戀從精神病名冊中剔除;2001年出版的《中國精神障礙分類與診斷標準》第三版中,同性戀不再被統劃為病態。但第二年他在精神病學的課堂上看到,沒有及時糾正的教材仍將同性戀列為性變態的分支。整個大學期間,虎子知道自己喜歡男生,有性幻想,但一直不敢交男朋友。

2012年,青島高校內還出現過學生因為性取向暴露,被學長持續毆打辱罵半年之久的校園霸凌事件。

2014年8月,廣州同城青少年資源中心對大陸高校中涉及心理學、心理健康教科書的內容進行調查,在統計的近百本教材中,只有42本教科書含有同性戀內容,其中2001年后大陸編著的教科書中超過40%仍明確認定同性戀為病態。

成為檢測咨詢員后,韓諾接待過一些35歲以上的同志,他們全都已婚。他們甚至勸韓諾,千萬不要暴露同志身份,到了該結婚的年紀就去找個女孩結婚。

剛開始做NGO志愿者的時候,韓諾懷抱著某種理想主義,想為同志爭取權益發聲。但后來就放棄了。“咱老一代沒有樹立好榜樣,而這一輩人的同志文化又太亂。有些人認為我現在想約就約,想玩就玩,挺好。我不需要權利。”

中國的男同群體還處于從地下慢慢浮出水面的過程。如果把目前中國男同性戀者的生活狀態比對馬斯洛需求層次模型,大多數人還處于中下部的生理、健康和安全初級需求。只有幾個人在金字塔上搖旗吶喊,但收效甚微。

如張北川說的,我們總以為對社會了解得很多,但好像人提著燈籠走在路上,我們能看到的,無非是燭光周圍能照亮的地方,而更大的黑暗我們是看不見的。

(文據《中國新聞周刊》)