福州市于山風景區病蟲害普查及防治建議

摘要:本文對福州市于山風景區內綠化植物發生的病蟲害進行全面系統的調查。調查結果顯示:風景區內共發現蟲害為53種,病害約為27種,其中,刺吸式害蟲為32種,食葉害蟲15種,蛀干害蟲2種,根部害蟲3種,果實害蟲1種,但都尚未對植物造成威脅。并分析于山風景區山地公園病蟲害防治特點及現狀,提出一些相應的綜合防治策略,建設生態園林,實現人與自然和諧共處,同時并能為城市山地公園的資源保護提供參考。

關鍵詞:于山風景區;病蟲害;普查;防治

中圖分類號:S763 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/j.cnki.jlny.2015.15.056

于山風景區地處福州市中心,面積為11.9公頃,山頂峰海拔為58.6米。山上林木參天,植被資源豐富,據初步統計,共有植物種類71科190種,其中有10棵二級以上的古樹名木;具有觀賞價值的野生植物有26科49種;園林觀賞植物50科141種。

植物種類繁多的同時,也帶來了較多的病蟲害。此次通過對于山風景區進行比較系統全面的調查,掌握了病蟲害信息,并對其危害程度進行科學的評估,利于對病蟲害的發生進行預測預報,同時也為病蟲害持續防控技術提供依據,有效地保持城市中山地景區生態環境的可持續發展。

1調查時間和方法

1.1 調查時間

2015年3月~7月。

1.2 調查方法

常見病蟲害普查:路線為一般游客旅游線,進行踏查法調查,每月上、中、下旬巡回調查。在調查過程中,詳細記錄各個調查點的病蟲害危害的程度、為害的寄主名稱,采集病蟲害的標本,并進行拍攝保存。對于蟲害,帶回實驗室進行分類鑒定,以確定害蟲種類;對于病害,根據其病癥病狀,切片或者挑取分離病原菌,制成玻片,進行鏡檢,查閱相關資料確定其病害名稱和其病原菌。[1]

病害程度分級標準:根據一般調查結果,再結合重點調查中植物病害進行感官判斷。具體操作原則為:從植株的東南西北四個方位點,對其病害發生程度進行觀察。

受害分級標準:受害葉片率≤30%為+;30%<受害葉片率<75%為++;受害葉片率≥75%為+++。

2調查結果與分析

2.1 景區常見病蟲害種類及危害程度

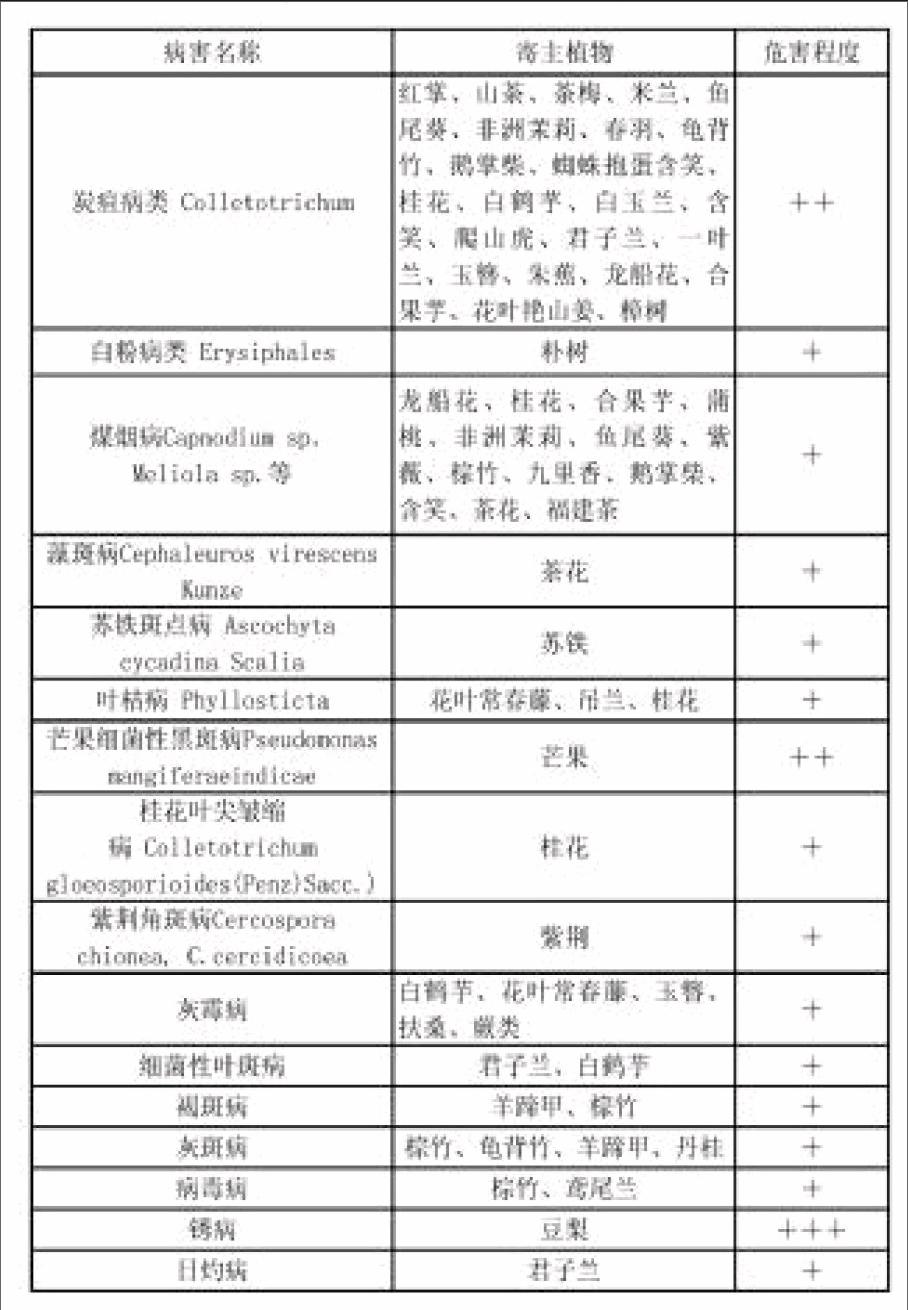

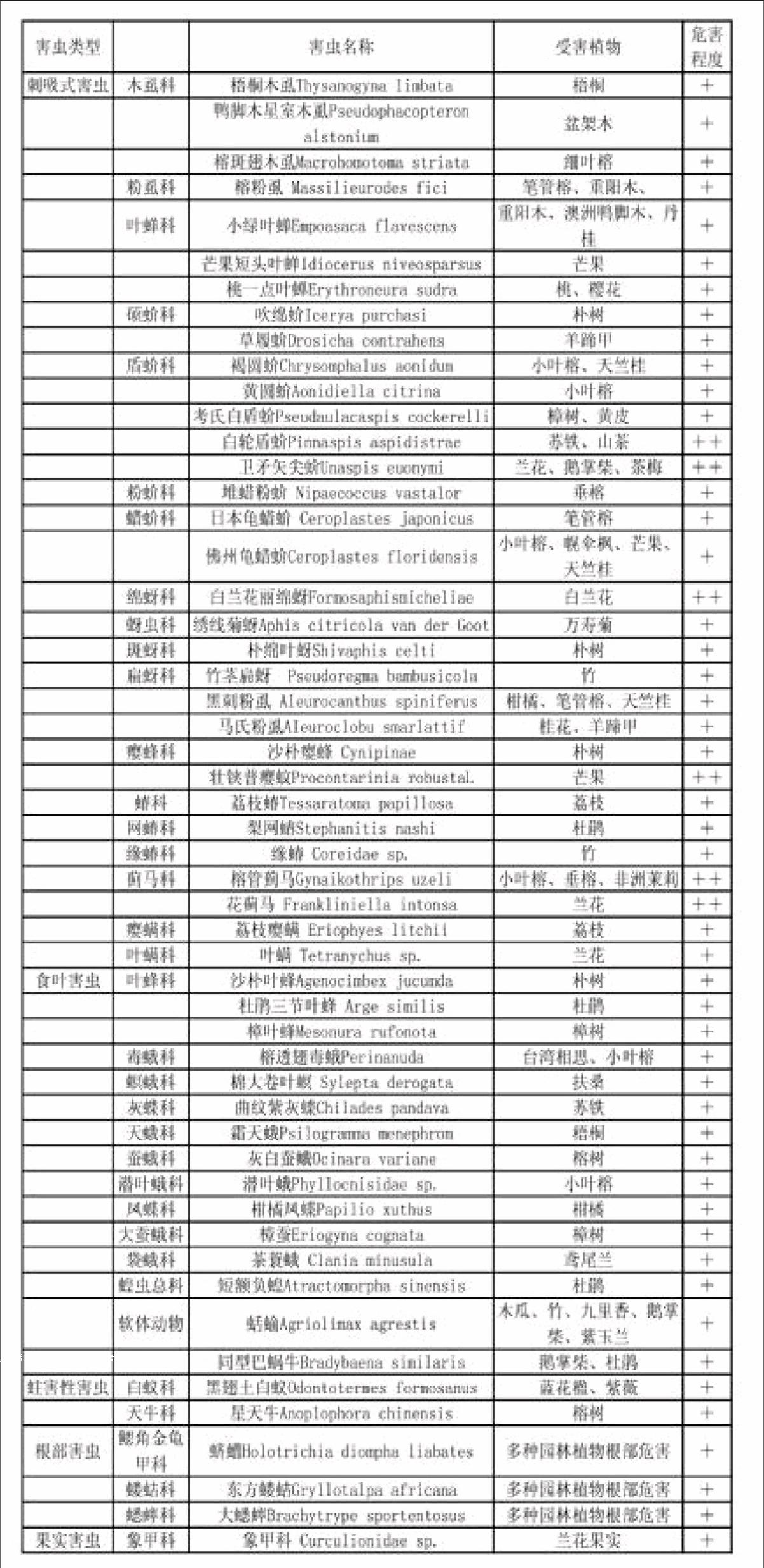

根據對于山風景區的病蟲害的全面調查,初步確定害蟲共有53種[2-6]。病害大約27種[2-6](見表1和表2)。

2.1.1 蟲害方面 在蟲害中,根據其危害植物的部位不同可細分為刺吸式害蟲32種,食葉害蟲15種,蛀干害蟲2種,根部害蟲3種,果實害蟲1種。其中有木虱、粉虱、葉蟬、蚜、蚧等,其中發生最普遍的是葉蟬,其次是薊馬和蚜蟲。葉蟬的發生具有明顯的季節性,葉蟬的食性較雜,在各種植株上都能發現。4月初若蟲開始出現,夏季時達到高峰期,發生普遍但還未對寄主植株造成嚴重的危害。薊馬一年四季均有發生,多發生在植物的嫩葉中,造成葉片變色畸形,但目前只在榕樹類發現較普遍。值得注意的是,梧桐木虱分泌物飄落,對人為活動和公園景觀造成一定的影響和困擾。梧桐樹在景區栽植數量少,分布分散,目前只在一棵梧桐樹上發現木虱較為嚴重。另外,由于芒果樹在景區內種植較多,芒果壯鋏普癭蚊發生較為普遍。

在調查中,食葉害蟲以鱗翅目和膜翅目葉蜂總科為主,主要以幼蟲取食葉片,部分膜翅目成蟲的產卵行為危害植株,造成畸形。食葉類害蟲的取食量大,造成葉片缺刻,嚴重時可將整株的葉片吃光。于山風景區內主要的食葉害蟲有葉蜂科幼蟲、灰白蠶蛾,其中葉蜂類幼蟲在樟樹苗上取食大量葉片,樹苗危害程度較大,成熟樹木受害程度輕。

于山風景區內蛀干性害蟲種類較少,只有2種。主要為黑翅土白蟻,其主要寄主植物有藍花楹、紫薇和芭蕉,目前發生不嚴重。

2.1.2 病害方面 病害有29種,炭疽病在景區內發生最為普遍,主要發生龜背竹、龍船花、蜘蛛抱蛋等,未對植物的生長造成威脅,但在一定程度上影響了景觀環境。另外煤污病也是影響景觀的常見病害,主要寄主植物有魚尾葵、龜背竹、合果芋等處于蔭蔽處的植物。在一些人為配置比較大的景區,炭疽病和煤煙病比較山區內自然區的發生程度較嚴重。

2.2 風景區病蟲害發生情況分析

2.2.1 氣候季節對病蟲害發生的影響 近年來,全球氣溫普遍上升,福州的暖冬現象愈見明顯,這導致越冬蟲源成活率高, 使得部分害蟲在冬季發生為害,甚至一年四季均有發生。從4~6月,福州處于春雨和梅雨季節之間,隨氣溫的升高和雨水的增多,形成的高溫高濕條件,有利于病害的發生和傳播,如白粉病、銹病等會開始發生。景區內薊馬危害不嚴重,一部分是天氣原因,近幾個月發生倒春寒,連續陰雨天,濕度大,不利于薊馬的生長條件[7]。同時,榕毒蛾也是近幾年福州園林重點調查蟲害之一,在本景區內雖然一株植物發現10多頭榕毒蛾蛹,但由于天氣原因,大部分毒蛾蛹無法正常孵化,或者被寄生生物(天敵或者寄生菌)寄生感染致死[8]。

2.2.2 天敵種類的繁多對病蟲害的影響 此前,于山風景區內就已經開始采取生物防治,通過胡瓜鈍綏螨來防治螨害,取得了很好的效果。由于建立了一個比較穩定的生態系統,因此在調查過程中,發現捕食螨在全區的分布面積較廣,數量較多,螨害在景區發生率較少。同時,景區內還存在蚜獅(草蛉幼蟲)、蜻蜓、瓢蟲幼蟲、食蚜蠅、寄生蜂等昆蟲及麻雀等鳥類和蛙類,天敵種類較多,達到了一定的動態平衡,這是蟲害的可持續防治的關鍵。

2.2.3 區域劃分的植物配置和品種對病蟲害的影響 于山風景區內大多利用原有的植被進行適當的改造,地形地勢起伏變化大為主要特點,同時自然環境復雜,植物種類繁多,形體差異比較大,病蟲害種類多。但是在本景區內多種植物的混配較為合理,大大減少了病蟲害突發和快速蔓延的可能性。

戚公寺、白云寺等人造景點內,病害比山區部分較為嚴重,人為活動大,屬于人造生態系統,生態系統不如山區部分穩定,這使得病蟲害蔓延較快。而山區部分區域植物配置相對較為原始,人為干涉少,生態系統較穩定,病蟲害雖有發生,但不會造成嚴重危害。炭疽病和煤污病普遍發生在地勢較低的植物寄主上。由于高大樹木較多,遮陰遮光,這對于那些生長于蔭處的灌木類和攀附類植物容易遭受煤污病危害。同時,景區內部分煤污病是由蚜、蚧的排泄物誘發的,主要有梧桐木虱誘發魚尾葵、龜背竹煤污病。

3 風景區病蟲害的防治對策及措施

于山風景區處于市中心,是人們休閑娛樂觀賞等活動場所。其人口密度大,人為活動頻繁,對風景區的病蟲害防控有著更高的要求。考慮到山地公園景區的地理特殊性,噴藥車或施藥人員不能順利進入大部分地段,這會給植保工作帶來極大的困難,有時候在一定程度上錯過病蟲害最佳的防治時間。所以要堅持貫徹“預防為主,科學治理,促進健康,強化責任”的綠色植保方針[9]。因此,提出以下防治方向上的指導,以供公園管理層參考。

3.1 綜合防治對策

3.1.1 注重生態穩定性的作用,強調與自然控制相互協調 利用生態學原理來指導園林病蟲害的防控工作,應全面考慮整個生態系統。協調生態系統的組成成分的相互關系,促進和發揮生態穩定性。利用現有景區內生物的多樣性,形成一條穩定的病蟲害、寄主植物、天敵食物鏈,將植物病蟲害控制在較低水平[10]。

3.1.2 加強環境質量保護的意識,堅持貫徹可持續發展的觀念 要高度重視化學防治對生態系污染所帶來的后果,如長期使用會產生“3R”問題,殺害天敵益蟲,污染城區環境等。同時,在實施化學農藥防治工作的時候,其殘留的氣味經常引發一些游客的不滿和投訴。所以景區管理人員要不斷加強“可持續發展”的環境觀念,以提高生態環境的免疫力為主要目的,加強病蟲害的日常測報,努力提高日常養護管理水平。

3.2 綜合防治措施

景區內的病蟲害防治不應要求徹底消滅,只要控制病蟲害的危害在一定閾值內即可。其病蟲害的危害程度不影響整體景觀質量,不影響苗木的正常生長(一般葉片受害率小于30%)就可以任取讓害蟲取食。同時,還要維護景區內生物多樣性,天敵的繁衍,維持益蟲與害蟲之間的動態平衡,防止次要病蟲害發展成為主要病蟲害。

3.2.1 建立完善的病害與測報管理方案 在景區植物病蟲害調查的基礎上,要求在各個階段讓植保人員對病蟲害進行重點調查,加強病蟲情監測工作,密切注視病蟲變化情況,特別是對于危害性大的病蟲,設立專人監測,并及時給出報告。只有加強對園林病蟲害的監控工作,才能對各時期易暴發的病蟲害進行及時積極預防。

3.2.2 以生物防治為主導 生物防治具有許多優點,對人畜安全、無農藥殘留污染環境、不產生抗性,其由于參與了整個生態調控,保護生態動態平衡,可以持續控制病蟲害。由于山地公園的特殊地理,高大喬木類植物較多,化學防治非常不便,應該著重使用生物防治。

當前景區的重點可放在天敵的保護和利用上,使之形成比較成熟的生態鏈,充分發揮天敵的控制作用。在害蟲發生初期人工釋放天敵昆蟲,再引入一些寄生性天敵昆蟲,主要是寄生蜂姬小蜂、赤眼蜂等;捕食性昆蟲,如澳洲瓢蟲等,可以有效控制介殼蟲和蚜蟲的蟲基數。同時也要做好天敵昆蟲的助遷和補充食料等工作,這有利于天敵昆蟲數量的增長,有利以后的可持續控制病蟲害。

另外,也可以使用生物制劑,非常適合在景區推廣應用。如微生物(真菌、細菌、病毒和農藥抗生素)及其代謝產物、害蟲本身具有的化學物質的仿生合成產品(昆蟲激素、性激素等)等,控制害蟲在較低的發生水平。

3.2.3 適時適當的化學防治 由于生物防治的局限性,其效果易受外界環境的影響,且需要較長的時間來建立穩定的生態平衡。面對病蟲害的突發和大面積嚴重發生的時候,應該特別注意要適時適宜使用化學防治,而且使用時盡量選擇生物性化學農藥。其選擇性高,能有效地控制病蟲害發展,又能保護天敵,對人畜較安全,對環境污染較小。

4月初,在福州梅雨季節來之前,對景區的重點觀賞植物噴施石硫合劑等保護劑,定期噴施內吸性和表面防護性的殺菌劑,來保證觀賞植株的健康生長和正常開花,并保持良好的景觀效果。

3.2.4 提高日常管理養護水平 給予植物正確的及時的日常養護措施,不僅能增強植物的長勢,還能提高植物的抗病性。通過合理的修剪等措施可以有效地減少病蟲害密度,減少侵染源[2]。如危害榕樹類的薊馬可以在其發生高峰期,對枝葉進行修剪,來減輕蟲害發生程度。

3.3 采用有效的其他防治方法

利用光、熱、輻射等機械、物理以及人工防治等方法防治害蟲,使用工具、設備來創造害蟲喜歡的物質條件。所以,可以在景區內安裝一些捕蟲網,在路燈上安裝黑燈光等設施誘殺害蟲。

參考文獻

[1] 蘇繼申,鄭玲,杜順寶.南京市公園植物病蟲害調查分析及防治建議[J]. 江蘇林業科技, 2010,(01): 28-31.

[2] 鄭進,孫丹萍.園林植物病蟲害防治[M]. 北京: 中國科學技術出版社, 2003.

[3] 徐公天.園林植物病蟲害防治原色圖譜[M]. 北京: 中國農業出版社.

[4] 徐志華.園林花卉病蟲生態圖鑒[M]. 北京: 中國林業出版社, 2006.

[5] 雷增普.中國花卉病蟲害診治圖譜 (上)[M]. 北京: 中國城市出版社, 2005.

[6] 中國花卉病蟲害診治圖譜 (下)[M]. 北京: 中國城市出版社, 2005.

[7] 羅佳,黃炎霞,劉偉敏. 榕樹薊馬種類及其種群數量消長[J]. 武夷科學, 2012, 1(28): 62-67.

[8] 吳蔚文,韋呂研,李學儒.榕透翅毒蛾生物學研究[C]. 2002.

[9] 鄭智龍.園林植物病蟲害防治[M]. 北京: 中國農業科學技術出版社, 2013.

[10] 陳向遠.城市大園林論文集[M]. 北京: 北京出版社, 2002.

作者簡介:邵越,福建農林大學,本科生在讀,研究方向:植物保護。